オンライン授業での気付き(4)~「地域を超えた学び」がもたらす可能性

私が運営する(一社)アルバ・エデュは、平時は学校にアクティブラーニングの授業に訪れる団体ですが、一斉休校に合わせて3月2日(月)から「オンラインおうち学校」を開講し、全国の子どもたちに向けて各界の第一人者の先生方にお願いしてZOOM上で授業をご提供してきました。

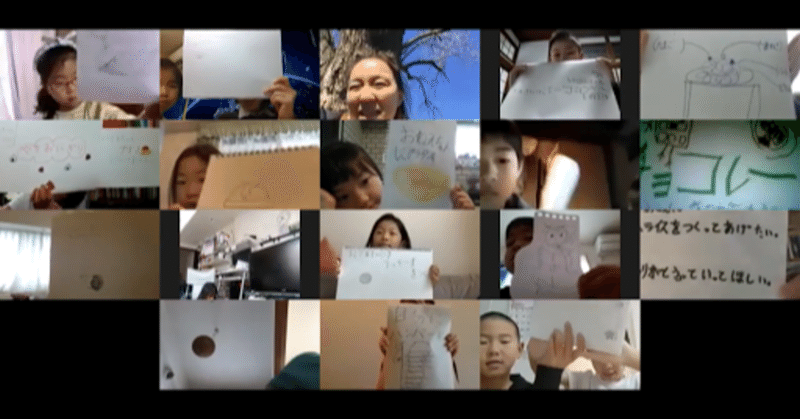

九州から北海道まで、毎回たくさんの子どもたちに出会うことができました。これまで入ってくださった皆さん、どうもありがとう。地域を超えた教育の可能性を感じたひと月でした。

日本は広い!

当たり前の話ですが、地域が違えば気候風土も食べ物もイントネーションも違います。でも、旅行に行ったとしても、同世代の子と会話が交わせる機会は限られます。

今回、別の地域に住む同世代の子たち同士での会話が生まれ、初めて身近に別の地域の方言に接したというお友達もいました。お互いにさぞ新鮮だったことと思います。

『世の中のしくみを疑ってみる』という授業を担当された秋田の松浦真先生が「こちらは3度です!」とおっしゃっていた日、東京は10度を超えていました。『薩摩藩はなぜ幕末の中心になったのか』という歴史の授業を担当してくださった島津忠裕先生は、(バーチャル背景ではありましたが)噴煙を上げる桜島をバックに話をしてくださいました。

日本は広いんだなということをテレビで見るのとはまた違った感覚で知ったのではないでしょうか?

ご当地情報あれこれ

さとうりさ先生の『食べものでマーケティング』の授業では、山形の「さくらんぼハイチュー」や、「関西だし風味のポッキー」などの例に対して、「味噌カツ味のポテトチップス」などご当地メニューを紹介してくれる子がいました。

私が担当した『人前で話す時の3つのコツ』というプレゼンテーションの授業では、自分のまちの自慢をしよう、というコーナーを設けました。すると、しまなみ海道について、「自動車だけではなくて、徒歩でも自転車でも渡れるのでぜひ来てください!」、と発表してくれた子がいました。

子どもたちは通常は学区内、たとえ私立に行ってもせいぜい電車で通える範囲内の友達としか出会いません。オンラインでは空間を超え、そして学年も超えた仲間の意見や考え方を聞くことができました。この学びはとても大きいものと感じました。

地域間格差と教育

地方自治体に財政力の差はあれど、国から地方への交付金によって、地域ごとに享受できるサービスやインフラの差を極力埋める施策が戦後長らく行われてきました。その中でも特に差がないと感じるのは教育水準です。昨年、私は福井、岐阜、京都、福島、岡山と全国あちこちに出前授業や教員研修に呼んでいただきましたが、どこに行っても子どもたちの考える力に差は見られませんでした。日本の教育制度はすごい、と改めて思ったものです。

しかしながら、都市圏との利害対立の一方、財政破綻や限界集落化する自治体もこれから増えていく中で、普遍的なサービスを全国に準備するという制度も変容を余儀なくされると思われます。

オンライン授業が日本を救う

国の財政がひっ迫する中、オンラインを使って可能なことと言えば、「授業配信によって教員不足を補うこと。」というのが挙げられます。ただ、そこまで一足飛びに行かなかったとしても、既存の仕組みの中でオンライン授業をたまに実施し、他の地域とつないで授業をすることが子どもたちにとって当たり前になったら、他の地域の状況を「他人ゴト」とは思わない関係性を築けるのではないか?と今回の一連の授業で思ったのでした。

たとえば中高生の授業であれば、自分の地域の課題を発表して相互にソリューションを論じるなんていう授業もできそうですし、さらに国境をまたいで海外とオンラインでつないで、同様の授業を外国の子どもたちとすることだって可能になるでしょう。具体的には、姉妹都市関係にある同世代の子たちと話し合うこともできるでしょう。そうしたら自分たちの自治体や自分たちの国の仕組みへの興味もわき、主権者教育にもなりますし(投票率も上がるでしょう)、海外と話すことになれば、外国語を学ぶインセンティブだってわくと思うのです。

地方の過疎化の問題も、政治への無関心も、グローバル化への適応不足の問題も、社会や外国語の教科書で学ぶよりも、子どもたちが他の地域の同世代とコミュニケーションを図ることで解決できる部分は大きいと思います。オンライン上で顔が見える関係を築くことにより可能になることは、果てしなく大きいと一連の授業を経て感じています。

学校への出前授業やオンラインの授業を提供するために使わせていただきます!