PDCAはPが大切

≣ 概要

「PDCA 古い」でググると、約 23万件ヒットします。しかも、多くのページでは、「古い」は「歴史ある」という意味ではなく「時代遅れ」の意味で使われています。

中には、「PDCAが古い、これからはOODA(ウーダ)」だなんて本質を知らないだけといったタイトルの記事もヒットしますが、「わが意を得たり」と膝を叩いて読み進めると「これ、、、ちょっと違う……。」ってなります。

ということで、本エントリーでは私が知っているPDCAについて書きます。

日本品質管理学会の主張は石川馨氏の本を読むと良いと思います。なお、石川馨氏の主張と水野滋氏の主張の違いが気になるような人は品質管理マニアさんです。

PDCAには、唯一の正解や定義があるわけではなく(しいて言えばISO9000シリーズという国際標準がありますが……。)、日本的品質管理の神々ですら、微妙に意見が異なるようなものと知っていただければと思います。だから、各自が自分の頭で一生懸命「PDCAってなんだ!」と考えることそのものが大切なのではないかと思います。このエントリーも、「こんな考えの人もいるんだなあ」というように気楽に読んでいただけると幸いです。

なお、インターネットネットで読めるものですと、『PDCA についての論点の整理』がまぁまぁかなあ。←ちょっと偉そう。(笑)

≣ PDCAとその批判

■ PDCAとは

PDCAとか、PDCAサイクルとか言いますが、簡単に言えば「(組織や個人の)目的を達成するためには、Plan(計画)→Do(実施)→Check(確認)→Act(処置)のマネジメントサイクルを回すといいよ」ということです。

デミング博士は、後年、Checkの代わりにStudy(検討)を行うPDSAを指導されていましたが、言い方を変えただけでやることはほぼ同じです。なお、PDCAとデミングサイクルやシューハートサイクルとは違うものです。デミングサイクルやシューハートサイクルは「工業製品に関する経営全般に対しての管理のサイクル」(設計 → 製造 → 検査・販売 → 調査・サービス)を示したものです。

「デミング博士から教えてもらった、シューハートサイクルに想を得て石川らがPDCAを作った」というべきでしょう。

<<参考>> ActかActionか?

PDCAは米国の「Plan(計画)→Do(実行)-See(審査)」という科学的管理サイクル(とシューハートサイクル)を元に、石川、水野、西堀らの日本人が考え出したものです。そのときに、「Seeだと、見るだけという感じがするから、Check(確認)してAction(是正処置)することを明示しよう」ということになり、PDCAが生まれました。当時はActではなくActionでした。その後、ISO9000シリーズにPDCAが記載されることになったときに、「Plan/Do/Checkの3つは動詞でActionだけ名詞なのはおかしい」という英語ネイティブからの指摘により、名詞のActionが動詞のActに変わりました。

ISO9001~9004が制定された1987年から30年以上経っているわけですので、今は、Actと言った方が良いと思います。(Actionについては、昔の本を読むときや、昔の人が言ったときに思い出せれば十分でしょう。)

PDCAですが、初めは製品の生産品質管理のために使われました。その後、ISO9000あたりから、汎用的な管理(マネジメント)にもPDCAの考えが「汎用管理モデル」として活用されるようになりました。

■ PDCAに対する批判

PDCAに対する批判として、よく聞くのは「P」に対するものです。「そもそも、変化の激しい現代社会において、計画なんて立てられるものか!?」という批判です。

批判と書きましたが、それは決して被害妄想などではありません。「計画を立てているうちに時間は過ぎ、さらに、計画の承認のための社内調整に時間を浪費し、、、それでも納期は変わらないから結局Do(実施)の時間が削られてしまう。」とか、「現場を知らない人がいい加減な計画を立てるから、Do(実施)が上手くいかないけれど、計画を立てる人はその失敗の責任を取らない」といった問題があちらこちらで起こっているからです。

そのような経験から、

PDCAのPって「下手の考え、休むに似たり」じゃない?それよりも「まずはやってみて、失敗して、軌道修正していく、試行錯誤」の方が早いのでは??

という批判があるのは当然と思います。

※ この辺の議論はウォータフォール(=PDCA) V.S. アジャイル(=OODAやSTPD)と重なって見えます。

みんなPDCAには辟易しているから、「一生回してろ」なんてウェブページが生まれたのでしょう。マウスのホイールにも対応しているステキなページです。

≣ PDCAって本当にダメな子?

結論から書きますと、私には、ダメな子とは思えません。「みんなPDCAを誤解しているのでは?」って思っています。そこで以下で誤解を解きたいと思います。

■ PDCAを回す誤解

まず、WikipediaのPDCAのイメージをご覧ください。

多くの方がPDCAに抱くイメージと思います。太陽の周りをぐるぐる回る地球のイメージかなと。先の「一生回してろ」は、回転させるとお経を唱えたのと同じ功徳があるとされる「マニ車」のイメージでしょうか。どちらも同じところをぐるぐる回っている点でPDCAを回すとはちょっと違います。

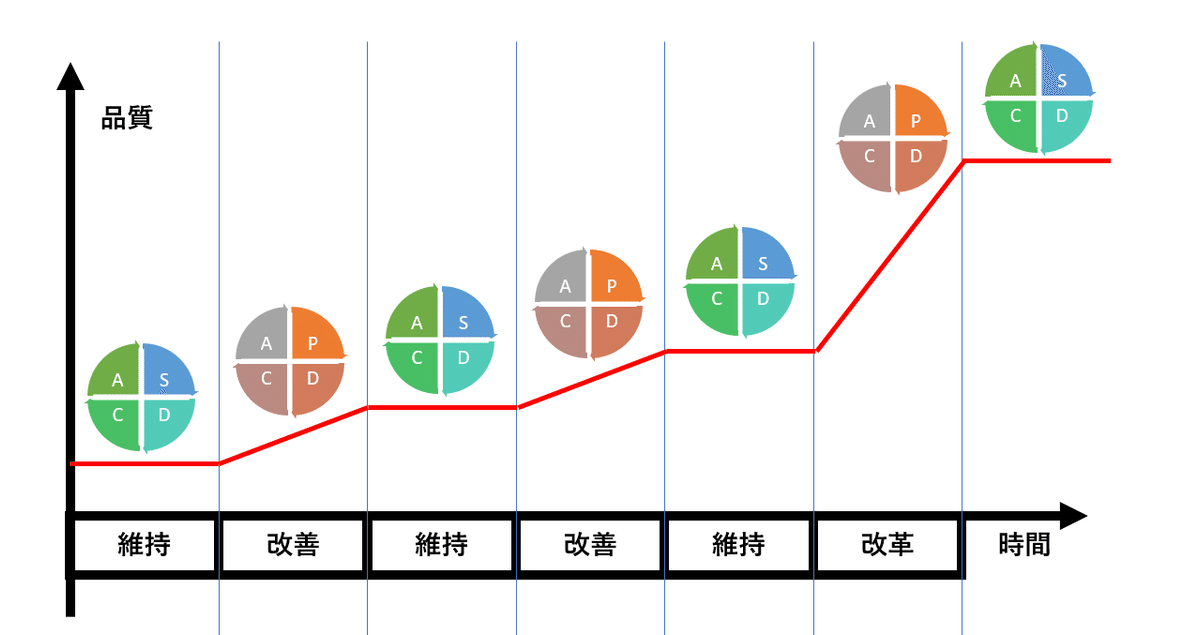

キャッチイメージを再掲します。

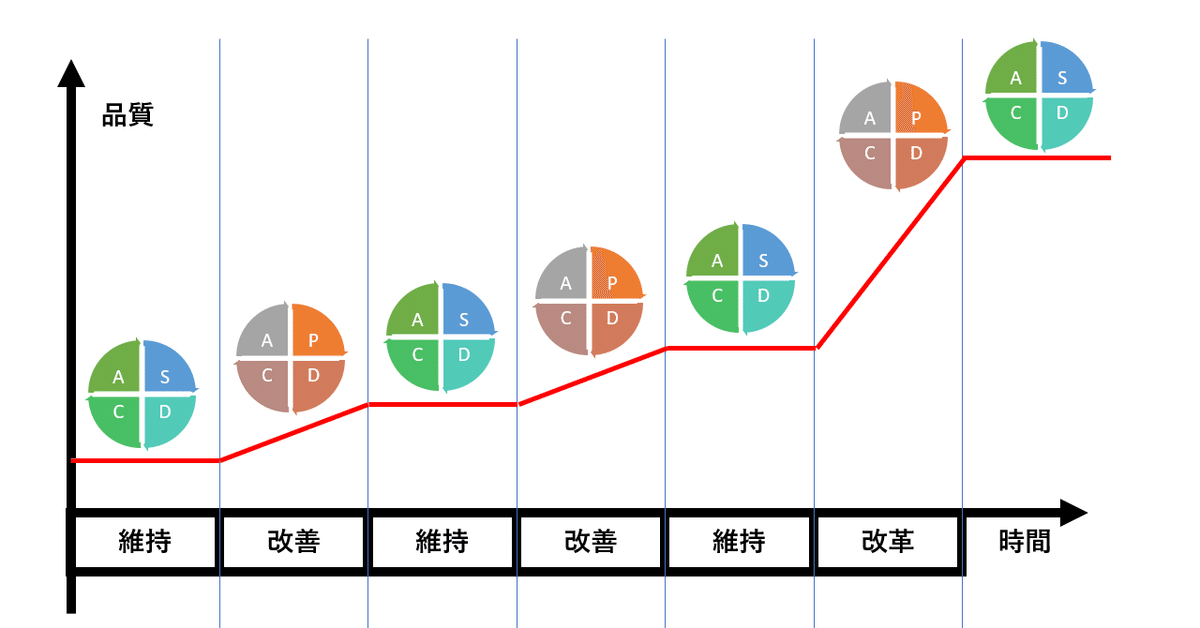

横軸は時間の経過を、縦軸は管理の品質の向上を表しています。

赤い線の上に4つ切りピザのような円がありますが、青っぽいピザがSDACサイクルで、赤っぽい方がPDCAサイクルです。交互に並んでいるのは偶然ではありません。SDCAサイクルは、PをStandardize(標準化)に変えたものです。PDCAで改善できたことを全員が間違えずにできるように仕組化するのがSDCAサイクルです。言い換えれば、PDCAで新しい方法を考えて品質改善したやり方をSDCAで仕組みに落とし維持管理するわけです。

それぞれの円は止まって見えますが赤い線の上でくるくる回っています。PDCAなら目標に達するまで回しますし、SDCAなら誰でも当たり前にできるようになるまで回します。

もういちど図を見て、管理の品質の高さが変わらない「維持」の線の上に、SDCAがあり、品質が向上している「改善(と改革)」の線の上にPDCAがあることを確認してください。

つまり、「改善にはPが必要」なのです。

<<参考>> SDCAの補足

PDCAは改善・改革のサイクルです。具体的には、(経営)方針に則って新しい価値を造像する活動です。「改善活動」もしくは「方針管理活動」と呼ぶこともあります。

一方、SDCAは維持管理のサイクルです。PDCAによって問題を解決する方法を確立したらそれを標準化し、さらに、変化に対応し、バラツキなくきっちり行える能力や仕組みをつくる活動です。「維持管理活動」もしくは「日常管理活動」と呼ぶこともあります。

もしも、SDCAがなければ、PDCAによって、改善できると分かった内容が続かないということが起こりがちです。例えば「PDCAによって、テストの自動化が確立され、品質向上(および工数削減)が行えた」としても、それを仕組化していなければ、いつの間にか昔のやり方に戻ってしまうことがあります。

そこで、先の図のように、PDCAのあとにSDCAを行うことが大切です。なお、SDCAでは品質の向上は目標としませんが、生産性の向上(作業効率化)を目標として活動すると良いでしょう。

なお、SDCAではCheck(確認)が一番大切と考えています。標準化した内容で、期待通りの効果は上がっているのか?標準化で規定した活動が前提としているものに変化はないのかについてのCheck(異常への気付き)が大切だからです。

■ Pの誤解

先に、「PDCAのPって『下手の考え、休むに似たり』じゃない?」と書きました。言い換えれば、多くの人は「PDCAのPを実施手法の選択と実施手順を決めること、つまり、何をどうするかを決めることだけだと誤解している」のではないかと私は思っています。

確かに、それも、Pの一部ではあるけど、P全体の1/4くらいかなと思います。特に手法の選択や実施手順はHowですからDoでやってもいいくらいです。

それではPlanで何をするかといえば、前項で書いた「改善」のためにする必要があることです。具体的には、「我々(企業)の目的(存在理由)って何だっけ?、そして自分のチームや自分の活動の目的は??」とあらためて全員で自分ごととして考えて意識合わせすること、それがPlanで行うことの中心です。どこに向かおうとしているのかを確認しなければ改善のしようがありませんから。

≣ まとめ

PDCAのPは「(環境の変化が激しい今となっては)無駄で、改善のスピードを落とす」と言われていますが、私は改善のために無くてはならない重要なフェーズと考えています。ちなみに狩野モデルで有名な狩野先生は「PDCAではDが最も重要である」と、実施することの大切さを主張されています。

今回、改革の話は書きませんでしたが、改革はパラダイムを変える(当たり前の思考の枠を超える)ことであり、改革では改善よりもさらにPをしっかり立てる(Plan時に戦略を立てる)ことが大切となります。

※ 本エントリーではPDCAの進め方について書いていません。そちらについては、「QCストーリー」をお読みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?