Hayato Sumino Solo Debut in Toronto (9 May 2024)

カナダ西海岸での滞在を満喫後、5月8日に空路トロントへ向かった。バンクーバー空港を朝9時に出発、トロント・ピアソン空港に16時半過ぎに到着、所要時間は約5時間半(両都市間の時差は3時間)、カナダも広いことを実感した(ヘッダーはトロントのJapanese Canadian Cultural Centreでのリサイタル開演前)。

当初バンクーバーがある南西海岸メインの旅にする予定だったが、4月上旬、トロントの角野隼斗さんソロデビューのチケットがまだ残っていることを主催者のインスタで知り、空席があるなら!とポチって、旅程を急遽変更した。

トロントのソロデビュー、

すごかった!!!!!!!

行ってよかった!!!!!!!

空路での復路、気持ちが落ち着いてきたところで、自分の想い出として感想を書き散らしたが、帰国後、推敲時間がなかなか取れず、今になった。世はチャイコン祭り開催中と聞くが、そっと公開する。

思い出に浸りすぎ、冗長な記述もあるため、目次機能等で、適宜読み飛ばしてください。

コンサート予約時の驚き

チケット購入時、席種選択のやり方が分からず、JCCCの問い合わせメールに連絡したところ、お返事にあったあるフレーズに驚いた。

First come first served(先着順)

俄かに信じられず、Hayato Suminoさんのコンサートでも先着順ですか、と確認したところ、Yesだった。後でトロント在住の元同僚に聞いたところ、JCCC主催のコンサートでは、反田恭平さんの公演含め先着順ルールが適用されてきたようだ。

コンサート前(グレングールド縁の地巡り)

コンサート当日は、数十年来の夢であったグレン・グールド(1932-1982)縁の地を巡った。トロントとその近郊はグールドが生まれ育ち、生涯を終えた土地なので、長年のグールドファンでもある私は、彼の足跡を辿ってみたかった。

ところが、Glenn Gould FoundationやGlenn Gould Studioは、事前予約無しでは入れないことをその場に行ってから知った(調べが甘かった)。残念に思いつつ、建物の外見だけ撮影し、次回再訪することにし、その場を去ろうとしたら、なんと、幸運にも前者のビルオーナー、後者のイベントコーディネーターと、それぞれの場で、偶然にも遭遇でき、彼らは日本から来た一ファンのために特別に施設の中を案内してくれた。

例えば、Glenn Gould Foundationでは、グールドが6歳の時に弾いていたアップライトピアノ(なんと、一度はゴミ捨て場に捨てられ、それを関係者が見つけて拾い、修復されたものらしい)、あの有名な、脚の低い椅子のレプリカ版、グールドが愛した音楽の膨大なフィルムが並べられた書棚など、Glenn Gould Studioでは、グールドが愛していたChickering Piano(写真右下)、これまで発売された全LPコレクションが飾られた壁面、グールドの貴重な写真など、貴重なものを一通り見せて貰い、感謝感激。

グレン・グールドがChickering Piano(チッカリング・ピアノ)に出会ったのは20代の頃でした。友人がレンタルしていたものでした。彼はその「タッチ」と「アクション」にすっかり魅了され、実際に1955年のニューヨークデビューに向けて練習を重ねました。あまりに気に入ったので、最終的にはレンタルを引き継いでシムコー湖の実家(家族の家)に設置しました。彼はそれを1957年に全額購入し、1982年に亡くなるまで練習用のスタインウェイとともに彼のアパートに保管されていました。

Gouldが1981年にゴルデンベルク変奏曲の再録音で弾いたYamaha CFIIコンサートグランドピアノにも会いたくて、Roy Thomson Hallのロビーにも向かったが、こちらは入口が閉まっており、外からも観ることも叶わなかった。

最後は、彼が毎日通っていたFran's Restaurant(1940年創業)に行き、このお店の看板メニューの一つであるパンケーキとアールグレイティーを注文して、かつて座っていたらしいレストランの一番端っこにグールドが座っていることを想像しながら、食事を楽しんだ(グールドが毎朝注文していたメニューはスクランブルエッグ、ホワイトパン、薄い紅茶だったらしいが、平らげる自信が無く、真似はしなかった)。

会場の様子・開場までの時間

Fran'sからJapanese Canadian Cultural Centre(JCCC)までどうやって行けるのか、iPhoneに聞いてみた。地下鉄を2本乗り継ぎ、Broadview駅を降り、そこからバスで30駅、下車して数分。所要時間約1時間。乗換場所などで迷う可能性も念頭に、少し早かったが、会場に向かい始めた。

JCCCには16:40位に到着。バス停から数分の場所で、建物の中に入ると、角野さんコンサートのポスターが複数の場所に掲げてあり、その全てに赤いSold Outのシールが貼られていた。

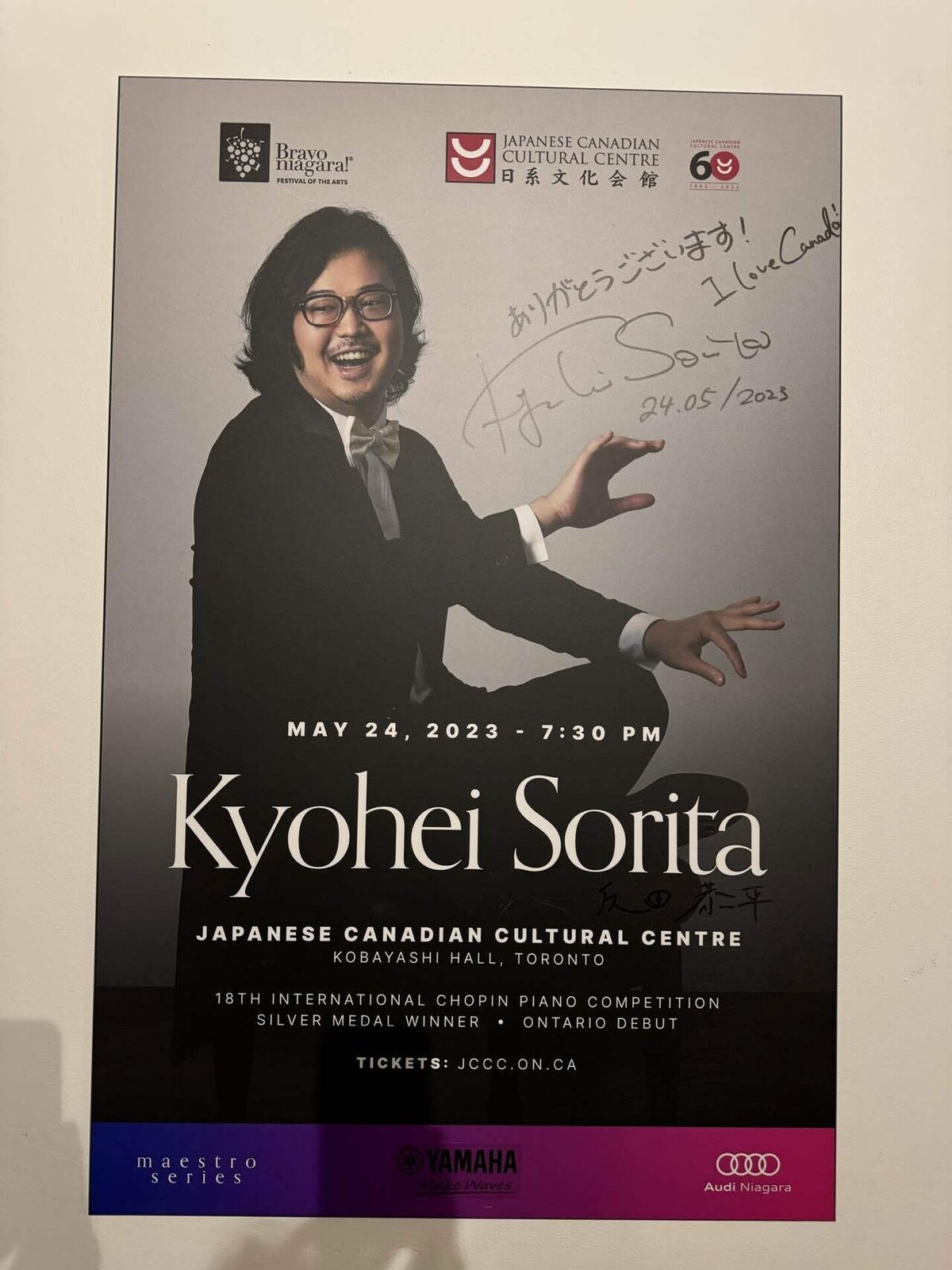

JCCCの中をぐるっと周っていたら、過去のコンサートや映画上映のポスターがあった。

受付で17時位になったら、並んでもいい場所を教えてもらったが、観客らしき方々はまだ居なかった。

しばらくして、日本人らしき女性を見かけたため、思い切って話しかけたら、現地在住の日本人の方だった。係の方の誘導で、私達は17時過ぎから並び始めた。開場まで1時間半。持参した本を読もうかと思ったが、先程の女性とおしゃべりし始めたら、音楽関係の仕事をされていて、お話が大変興味深く、私もバンクーバーでのコンサート話を共有したり、会話が弾み、待ち時間も楽しく過ごした。

17時半頃から並ぶ人が増えてきた。18時過ぎ位だったか、ピアノの調律の関係で開場が18時半より遅れる旨、案内があった。19時近くに開場となり、私達はホールに入り、ピアノの鍵盤が見える位置の席に座ることができた。舞台と、階段状に据え付けられている椅子との間にスペースがあり、左右5, 6列のパイプ椅子が並べられ、約100席。固定椅子は、横約30席×約20列=約600席、全体で約700席位だった模様。

舞台奥には金屏風が設えられ、スクリーンには角野さんの名前と写真が投影され、その演出が和風で素敵だった。開演後は名前と写真は消され、ブルーの背景だけになった。

開演前、隣に座っていたご夫妻と話したところ、女性は4年間かてぃんさんファンで、YouTubeをずっと見てきて、彼がNYに引越してきた時から、トロントにも来て欲しいと願い続けて、やっと希望が叶ったと話されていた。

トロントのソロ公演の観客は、バンクーバーの公演より日本人率が高いと感じた。JCCCで開催ということもあり、日本人コミュニティを中心に情報が拡散されたものと思われた。先住民の言葉で、トロントは「人種のるつぼ」を意味すると本で読んだが、日本人以外の観客層は多国籍だったように感じた。

プログラム(+角野さん紹介文の拙訳付)

19時半少し過ぎて場内が暗くなり、下手に用意されたスピーチ台から、主催者のJCCCとBravo Niagaraから挨拶があった。プログラムは以下の通り。

Program

J.S. Bach: Italian Concerto in F major BWV 971

Chopin: Waltz No.1 in E flat major, Op. 18

Chopin:Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35

Chopin: Scherzo in B minor, Op. 20, No. 1

—————–

Sumino: Big Cat Waltz

Sumino: New Birth

Kapustin: 8 Concert Etudes Op.40 No.1, 2, 3

Gershwin: 10 levels of “I got rhythm” (Arr. Sumino)

Gershwin: Rhapsody in Blue

配布プログラムの角野さんの紹介文が、最新の情報が満遍なく網羅され、素晴らしかったので、以下拙訳を掲載する。

角野隼斗は、2018年にPTNAピアノコンペティションでグランプリを受賞し、プロの音楽キャリアをスタートさせた。2021年にワルシャワで開催された第18回ショパン国際ピアノコンクールでセミファイナリストとなり、彼の才能は国際舞台でさらに認知された。

2024年、角野は大規模な日本ツアーを行い、24公演は完売となった。この夏、彼はドイツのラインガウ音楽祭、スイスのグシュタード・メニューイン音楽祭、ラヴィニア音楽祭の3つの名だたる音楽祭にデビューし、シカゴ交響楽団とも共演する予定である。

2024/2025シーズンには注目すべき公演が目白押しである。角野はマリン・オルソップ指揮ウィーン放送交響楽団とともに、11回の日本ツアーを行う。加えて、ベルリン・フィルハーモニー、ミュンヘン・プリンツレーゲンテン劇場、リーダーハレ・シュトゥットガルト、チューリッヒ・トーンハレなど、ヨーロッパで最も評価の高いコンサートホールでのデビューも予定されている。さらに、久石譲指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団とオリヴィエ・メシアン作曲「トゥランガリラ交響曲」を演奏する。

彼のキャリアにおいて極めて重要な瞬間は、2024年3月にソニークラシカルと専属アーティストとして契約したことであり、彼の国際的地位をさらに高めることを約束した。角野は東京大学大学院情報理工学系研究科で工学修士を取得し、2020年に東京大学総長賞を受賞した。彼はオンラインでも積極的に活動しており、オリジナルの作曲や編曲を自身のCateen YouTubeチャンネルで発信しており、同チャンネルは、130万人以上の登録者と1億7,000万回以上の再生回数を誇る。

角野隼斗は、スタインウェイアーティスト、CASIOとApple Music Classicalのアンバサダーとして、ジャンルを超えた音楽の探求で認められ、世界中の聴衆を魅了し続けている。

カナダソロデビューに際してのご本人スペシャルインタビュー記事(2024.4.5付)も以下に貼っておく。角野さん曰く、「コンセプトがあるとしたら、「古典から現代へ」という繋がりを表現したい」、「クラシック音楽(中略)は今も変化していて新しいものが生まれてきているので、今の世の中にあるたくさんの音楽に通じているということを示したい」という部分が特に印象に残った。

前半

古典・ロマン派で構成され、最初の曲は2024年の全国ツアーKEYSのプログラムにあったバッハのイタリア協奏曲ヘ長調 BWV 971。個人的な話で恐縮だが、あまたある録音のうち、グールド(1959年NYでの録音版)を数十年愛聴してきたが、この日はグールドが生きたトロントで、現在NY在住の角野さんの生演奏を聴けるというところに、2人の接点を見出して何だか嬉しかった。

冒頭のアルペジオを聴いた瞬間から、私の全身が角野隼斗ワールドにすっーと惹き込まれていった。溌剌とした1楽章の後の内省的な2楽章は、静寂な空間のなかで、心の奥まで響いた。ふと、バンクーバーやヴィクトリアのハーバーで出会ったカモメたちの姿が思い浮かんだ(イタリア協奏曲ゆえ、ヴェネツィアを思い浮かべるべきかもしれない)。角野さんの美しいトリルが、夕焼けの空に向かって飛び立つカモメの羽ばたきの音みたいに聞こえてきた。最終楽章のプレストは、グールドを彷彿させる疾走感があって、鍵盤を軽やかに踊る角野さんの指の動きが美しく、ついつい見入ってしまった。角野さんは弾き終え、拍手に応えて立ち上がって深くお辞儀をした後、すぐ座った。

一呼吸おいて始まったショパンの華麗なる大円舞曲 変ホ長調 Op.18の同音連打の始まりに早くも心が躍った。ショパコンの2次予選を今だによく聴くが、角野さんの指から紡ぎ出される、ほとばしるリズムと優雅なメロディーに無心で聴き入った。バロック時代の舞曲、イタリア協奏曲を聴いた直後のショパンワルツ、最高にキレッキレだった。

この後も舞台袖に戻らず、立ち上がってお辞儀の後、椅子に座り、角野さんはこれまでの舞曲群の時より身体の重心を落とし、ショパンのソナタ第2番 変ロ短調 Op.35を弾き始めた。私にとっては全国ツアー2022 “Chopin, Gershwin and… “以来で、約2年ぶり。姿勢を正し、耳をそば立て聞き入った。約3mの距離から聴く葬送ソナタの迫力たるや。心震えた。時折宙を見つめるような表情はショパンと対話している、あの目にはショパンが見えている、とはっとさせられる瞬間が幾度とあり、渾身の演奏に胸がいっぱいになった。

葬送ソナタを弾き終えた角野さんに対し、この日一番の大きな拍手が送られ、それに応えるように角野さんは立ち上がって深くお辞儀をして、再びピアノに向かった。

最後はスケルツォ第1番 ロ短調 Op.20。第一音目から場の空気が緊迫感に包まれた。場の空気を一瞬で変える角野さんのパワーが凄い。嵐が過ぎ去った後のようなコラールでは、美しい澄んだ音色が響き、夢を見ているような感覚になった。ふと我に帰った時、YouTubeの動画が脳裏に浮かんできた。角野さんはペダルに足が届かない小学生の頃から、ショパンに向き合っていた。最近はジャンルレスに色々挑戦していて、日本ではしばらくショパンを聴けていなかったが、彼の中にショパンは勿論ちゃんと存在していることをこの目と耳で確かめられて感涙。

スケルツォ直後に万雷の拍手が起こった。角野さんは、深くお辞儀してから舞台袖に姿を消した。私の右隣の角野さんファンの方、感動のあまり、泣きそうな声で、あのスケルツォの中間部を生で聴けて、感激しました。やはり角野さんのショパン大好きです、といった内容のことを言っており、私も何度も深く頷いた。左隣の方々は、すごかった!!ワルツ(Op.18)がよかった。あの表情がショパンと交信しているみたいでよかった、と興奮気味に、初の角野生演奏の感動を語っていて、私は皆さんの反応にも感動した。

後半

後半は、20世紀以降の音楽家シリーズ。大猫のワルツ、胎動と角野隼斗オリジナル曲から始まった。胎動は全国ツアー 2023 “Reimagine”以来。大猫アレンジは、毎回少しずつ違うから、楽しみだ。トロント版は控えめなスウィングながら、プリンちゃんのおとぼけシーンが多かったような印象で、場の空気は一気に柔らかくなった。胎動は近距離からの迫力が凄く、アルペジオの波と左手の力強いメロディに圧倒された。

ここから一気にジャズのノリに。カプースチン:8つの演奏会用エチュード 作品40(Ⅰ. プレリュード,Ⅱ. 夢,Ⅲ. トッカティーナ)。1番のプレリュードの16ビートを感じるリズムが聴こえた時から、私は大興奮。かてぃんさん、ノリノリ、キレッキレ、指パチンも!!ポリリズム?ポリリリリズム?と思う箇所もあった(笑)

ポリリリリズム、1000小節いったので僕は一旦本業に戻ります... ここ数日でポリリズム力が爆上がりしたのでとてもうれしい#ポリリリリズム pic.twitter.com/U8Z9KbZiQI

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) May 2, 2024

以下はReimagineのツアーの後にアップされた2023.6.21ver.の演奏。

プレリュード直後、観客から拍手が沸き起こり、集中していたかてぃんさん、観客の方を見て少し顔を綻ばせ、座ったままお辞儀したが、すぐに夢、トッカティーナと続けて演奏。指も身体もスウィングしていて、最高にリズミカル。

トッカティーナ直後は、拍手だけでなく歓声も上がっていた。初めてかてぃんさんのカプースチンを聴いたら、このキレッキレなノリに衝撃を受けただろう。以下は2022.6.22ver.。

最後2曲はお待ちかね、ガーシュウィン。I got Rhythm (IGR)のイントロは、これまでにあまり聴いたことがないラグタイム風のアレンジで、一瞬、あれ?何が始まるの?と、プログラムを知っていたのに、分からなくなってしまった。しばらくしてIGRのメロディが聴こえてきて、聴き慣れた変奏曲が今日限りのアレンジを交え、疾走感あふれるエンディングへ。ここでも観客が大興奮しているのが、背中にびしびし伝わってきた。

かてぃんさん、遠慮気味ながら、にこやかな笑顔で深くお辞儀して、舞台袖に消えた。

もしや⁈

と期待していたら、ちょっとニコニコしながら、茶色の相棒くんを大事そうに片脇に抱えて(腕が長いから、茶色い子、片脇に余裕で収まっていた笑)再登場した(やった〜!と心の中で叫んだ)。以下の上から3番目の子だった。

昨日のNHKあさイチで使用した鍵盤ハーモニカは、鈴木楽器さんに頂いた木製鍵盤ハーモニカでした。なんかたくさん頂いてしまったので、これでどう面白い動画を作れるか、かてぃんの腕の見せどころです pic.twitter.com/Eq7JVP3sLo

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) March 11, 2023

相棒を所定の位置に座らせ、Rhapsody in Blueが始まった。冒頭から観客をCateen's Rhapsody Worldに誘い、絶対的かてぃん感に満ちた圧巻のパフォーマンス!!

今回は大変光栄なことに最前列に座らせていただけていたから、彼から発せられる圧倒的なエネルギーとオーラをいつも以上に浴びられた。しかし、ラプソディの時は、それまでの曲とケタ違いの音のパワーがあった。ロイヤルアルバートホール(RAH)で6,000人の前で弾いた時に得たパワーと熱気を、トロントのKobayashi Hallにも運んできてくれたような、過去一パワフル、リズミカル、メロディカルなRhapsody in Blueだったと感じた。

かてぃんさんが弾き終えるや否や、大拍手が起こり、大歓声、Bravoの声が続き、ホールは熱狂の渦の中に。皆の興奮を背中と床と空気で感じた。Classic fmで聞いたRAHでのラプソディインブルー(5/25追記: 4/22のRAHでのフル演奏動画はこちら)終演後の拍手喝采の熱気はきっとこんな感じだったに違いない。

ロイヤルアルバートホール。2年前観客として訪れた時から、いつか立てたら良いなと思っていた。本当に実現するとは思わなかった。楽しかったーー!!!🔥🇬🇧 pic.twitter.com/AExkMxcmER

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) April 23, 2024

何度かのカーテンコール後、かてぃんさんはマイクを持ち、観客に挨拶をした。最初で最後のトークの内容はだいたい以下の通りだったかと。

今日はありがとうございました。トロントでカナダソロデビューを果たせて、嬉しいです。

最後に弾いたラプソディインブルーのなかでメロディカ(鍵盤ハーモニカ)を吹きました。こちらは子どもの楽器と思われがちですが、音色がきれいなので、私は気に入ってよく吹きます。

最近、ロンドンのロイヤルアルバートホールで、6,000人の前でも私はメロディカを吹きました。彼(メロディカ)はそんなことを予想していなかったでしょうね。

もう一曲、こちらを使って、久石譲さんの曲を弾きます。

私がクスッとしたのは「彼(メロディカ)はそんなことを予想していなかったでしょうね」の部分。英語で、It (Heだった気も) did not expect it.と言っていた。メロディカを愛おしく思っているからこその表現。チャーミングだった。以下は、茶色の子がかてぃんさんと一緒にRAHにデビューした時の写真。

Tonight, Hayato Sumino made a sensational @RoyalAlbertHall debut at Classic FM Live. @880hz gave an unforgettable performance of Gershwin’s Rhapsody in Blue with the @RSNO and conductor Ben Palmer. 👏 pic.twitter.com/TPcMO9tYQ4

— Classic FM (@ClassicFM) April 22, 2024

En Coreで弾いた曲は人生のメリーゴーランド。コンサートのアンコールでメロディカと一緒に演奏するのは初めてではないか。少なくとも私にとっては初。心に沁みる演奏だった。

再び拍手が起こり、もう1曲弾きますね、という合図を指でした後にキラキラ星変奏曲を。始まった途端、

待ってたよ!

と言わんばかりの歓声が上がった。皆、キラキラ星はYouTubeで見ていて知っている風だった。言うまでもなく、大盛り上がりで終演。

最後に トロント在住日本人の感想とともに・・・

今回の殆どの観客にとって、本ソロ公演は、初の角野隼斗/かてぃんさんの生演奏だったように思った。開場・開演前に話した日本人の方々(計10名位)は、かてぃんさんがYouTuberであり、YouTubeに上がっている動画(子犬のワルツやキラキラ星)は見たことがあると話していたことからも、YouTubeの外の活動や活躍について、トロントではまだあまり知られていなかったようだ。

それだけに、終演後の興奮はすごかった。私の周囲の日本人の方々は口々に、

すごかった!

最後のラプソディインブルー、最高だった!

また聞きたい!

NYからまた来てほしい!

と。また、

トークの時の笑顔が素敵だった

お辞儀がすごく丁寧

と所作にも感動していた。

帰りは、元同僚Aさんの好意で、市内中心地まで車で送って貰うことになり、Aさんの同僚夫妻と4人で一緒に帰った。道中、3人とも角野さんのエネルギー、リズム感、音の美しさに興奮冷めやらぬ感じだった。

本プログラム、2020年から最近のツアーまでの約4年間の演奏プログラムから、選りすぐられた曲の詰め合わせに思え、私にはとても魅力的な内容で、それらを、"今の"角野隼斗/かてぃんさんによる演奏で聴く機会に恵まれ大変幸運だった。

今回よかったのは、プログラムを一気に聞かせてくれたこと。角野さん、舞台袖に戻らず、MCも挟まなかったことで、私たち観客は古典から現代までの音楽が有機的につながっていることを体感する機会を貰えた気がするのだ。これは、角野さんのMCが要らないと言っている訳ではない。私は角野さんのMCも大好きなので!!一方で、この一気に見(魅)せてくれるスタイル、日本在住のファンには新鮮でよかった、と言いたかった。誤解されませんように!

今回も全身全霊音楽を楽しむ姿を見せて貰い、楽しい世界に誘ってくれ、最高の時間をプレゼントして貰え、感無量です。日本からバンクーバーを経てトロントまで飛んできて、本当に良かった(5/4のバンクーバーでのガーシュウィン ピアノ協奏曲ヘ調の公演の感想はこちらに書いています。よろしければ・・)。

拙い感想文ですが、トロントのソロデビューの様子が、来られなかった皆さんに少しでも伝わったら嬉しいです(2024.5.23現在、プロのライターの記事はまだないようです)。

おまけ ナイアガラの滝(追記5/24)

深夜1時のナイアガラの滝、爆光りしてた pic.twitter.com/9qLQtzVQ8v

— 角野隼斗 - かてぃん (@880hz) May 10, 2024

私が興奮を鎮め、翌朝のナイアガラの滝行きに備え眠りについていた頃、かてぃんさんはコンサートの後にナイアガラの滝にいたことを翌朝知った。JCCCから車で約2時間かかるはずなのに!タフすぎる!4月頭のインタビュー記事でナイアガラには行ってみたいと言ってたし、主催者のBravo Niagaraが案内してくれたのかな?ブラボーナイアガラだけに・・・?!

私は翌朝早くにユニオン駅からナイアガラの滝にバスで単独向かい、朝9時半到着。徒歩でレインボーブリッジ経由アメリカ側にも渡り(1カナダドルで入国)、2カ国にまたがるナイアガラの滝を、あらゆる角度から楽しみ、滝に突進する船にも乗り、大満喫(ナイアガラの滝での滞在時間は約10時間!)。三大瀑布、やっと1つ制覇した。

虹がかかるシーン、何度も見られて感激

(終わり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?