春の甲斐路をひとり往く ~やまなし文学賞授賞式・珍道中<前日編> 3135字

令和5年3月1日。

昨年11月末に応募した拙作『雨を知るもの』が、第31回やまなし文学賞にて佳作を受賞致しました。改めて選考委員の先生方、実行委員会事務局の皆さま、後援である山梨日日新聞社様に厚く御礼申し上げます。

やまなし文学賞は、今年で31回めを迎える地方文学賞だ。

正式名称は『樋口一葉記念 やまなし文学賞』といい、山梨県にゆかりのある樋口一葉の生誕120周年を記念して、平成4年に制定されたとある。

私がこの賞に応募した理由は、実に単純明快だ。

「大賞を取ると、受賞作が単著刊行される」

自身の本の出版を目標とする私にとって、公募を選択する時に「書籍化」は大きな魅力となる。

ところが、であった。

やまなし文学賞の関係者なら、この時点でみんな首を傾げているはずだ。

「大賞の単著刊行?それって、去年までのハナシじゃ……」

――実はそうなのである。

それは昨年、第30回までの応募要項だったのだ!!!

今年、同賞が大きくリニューアルしたとは知っていた。だが昨年・一昨年の応募先候補としてがっちりチェックしていたのが仇になり、私はすっかりその ” 特徴 ” が頭にこびりついていたのだ。

締切・応募枚数・応募資格は何度も周到に確認していたというのに、迂闊極まりないとはこのことだった。

さてそんなことを知らない私は、応募を前に昨年の受賞者である杉森仁香さんの『夏影は残る』をAmazonで購入して読んだ。賞の方向性を確認するためである(そういうことにはマメなのだ)。

『夏影は残る』は、ひとことで言えば非常に不思議な作品だった。

独特な表現が多彩にちりばめられ、なのにしんとした、大地に根を張るような落ち着きが漂う。

「いけるかも」と思った。

最近エンタメ小説に自身の限界を感じていた私にとって、杉森さんの ”エンタメとは一線を画した路線 ” は福音のように思えた。

かくして私は、やまなし文学賞への応募を決める。締切は11月30日。

9月~11月にかけて多数の公募締切を抱えていた私は、来たる11月をやまなし文学賞に全力投球するため、他の公募を片っ端から片づけていった。

それとはまったく関係ないのだが、私は10月末に山梨へ旅行をしている。

元々私は山梨という土地が大好きなのだ。

良質な温泉、最高品質の果物、不思議な魅力を放つ天然石。

結婚後だけでも、これで4回めぐらいだろうか。

「旅行から帰ったら、やまなし文学賞の原稿書かないとね」

それを聞いた夫が言った。

「そうだな。賞を取ったら、また(授賞式で)山梨に来られるぞ」

またまた、と思った。そんなに簡単じゃねってばよ、という言葉が喉元までせり上がる。いつもの私なら、間違いなくそう言っていただろう。

だがこの時の私は、珍しく敢えてその言葉を飲み込んだ。言霊というものの力をここ数年、大事にするようになっていたからだ。

代わりに、こう口にする。

「そうやね。取ったらまた来られるやんね」

――言霊は、本当にあるのかもしれない。

念願叶って、私は授賞式に出席するため再び山梨を訪れることになった。

ところがその10日ほど前、施設入居中の義父の容態が急変した。

義父は1年前から、既に終末期患者として治療不能の状態だった。食道静脈瘤破裂による吐血は、この1年で4回を数える。それでもここ数か月は落ち着いていたのだが、3月に入った頃からにわかに食欲が落ち、医師を交えての状況説明が行われたのが3月5日。

いつ緊急事態が起きてもおかしくない、という状況だった。

だが私の夫も、その弟も口を揃えた。

「よほどの事態が起きない限り行けばいい。滅多にある機会じゃない」

私は迷った。

だが確かに授賞式など、望んで出られるものではない。過去に小学館で最終候補に残った時は、コロナ禍で授賞式自体が開催されなかった。

この機会を逃したら、もう二度と経験できないかもしれない。

「もし何かあったら隠さず連絡してほしい」と言い措いて、私は前日の金曜日から山梨へ向かった。山梨は、残念ながら気楽に日帰りで行ける距離ではないのだ。

問題は他にもあった。

ご存じの方も多いと思うが、私は多くの整形外科疾患を抱えている。今年の初めにも調子が悪化し、1月の間はかなり歩行が不自由だった。何とか外出できるようになってきたのは、2月も半ばを過ぎた頃だ。

もしこれが授賞式直前で起きたら、という不安は拭えない。

結論から言って、文学の神様は私に微笑んでくれた(しぶしぶか?)。

義父の急変もなく、私の体調も何とかマシでいられた。

授賞式当日は雨予報だったが、なにしろ拙作は雨をテーマにしたものなのだ。文句を言ってはバチが当たる。

旅の荷物+ガーメントバッグ+手荷物という地獄のようないで立ちで、私は甲府駅に降り立った。その大荷物を預けるために、そのまま駅前にある本日の宿『城のホテル』に直行する。

ようやく身軽になった私は再び甲府駅前に戻り、ある場所へまっしぐらに向かった。

山梨に来たら、絶対やりたいことがあったのだ。

翔んで山梨

— 秋田柴子 (@CNecozo) March 17, 2023

(そるとさんのマネw) pic.twitter.com/xK7QTVsaDH

「そるとさん」こと、そるとばたあさんは、つい先月第19回坊っちゃん文学賞にて見事大賞を受賞された方である。同じく前日に松山入りしたそるとさんがUPしたツイートがこちら。

↓

翔んで愛媛 pic.twitter.com/RtLGQYvMEf

— そるとばたあ (@wondermaker54) February 20, 2023

そるとさんのこのツイートを見た私は

「あーーー!これ、ワタシも山梨でやりたいーーーー!」

とミーハー根性丸出しで固く決意した。

山梨は甲斐の国、戦国の名将・武田信玄のご城下だ。ここはひとつ信玄公にご登場頂かずばなるまい。何しに来た、秋しば。

さてこの後は少々真面目になる。

明日に備えて会場までのバスルートの確認だ。事前に調べておいた時刻表に従って、実際に会場となる山梨県立美術館まで行ってみる。時間にして15分ほど。

山梨交通のバスは、見た目こそ古いが(ごめんなさい!)座席のシートがすごく楽だった。これは私のように足腰が弱い人間にとって、何よりありがたいことだ。正直、バス移動をものすごく心配していただけに、とてもほっとした。

山梨交通さん、ありがとう!!!

既述のとおり、会場は山梨県立美術館。広大な『芸術の森公園』の中に山梨県立美術館と山梨県立文学館が併設されている。

そしてこの山梨県立美術館は、なんと!

ミレーのコレクションがあるのだ!!!!

しかし今日はあくまで下見だけ。明日の授賞式は午後からなので、遅刻防止を兼ねて午前中から会場入りし、そこでゆっくり鑑賞する計画だ。

そこで私は少し離れた『クリスタルミュージアム』に徒歩で移動する。天然石の大好きな私には、非常に楽しい店だ。前回の山梨旅行の時もこの店を訪れている。

せっかくだからと、記念に小さな白水晶の勾玉ストラップを買った。白水晶は非常に強力で、あらゆる厄を祓ってくれるのだそうだ。

よろしく頼みます、とお迎えする。

15時ごろに甲府駅前に戻って来くると、そのままホテルにチェックイン。

ホテル最上階の温泉を軽く楽しんでから、再び夜の甲府の街に繰り出す。

そりゃもう、山梨ゆーたらワインですから。

そのために来たんですから(おい)。

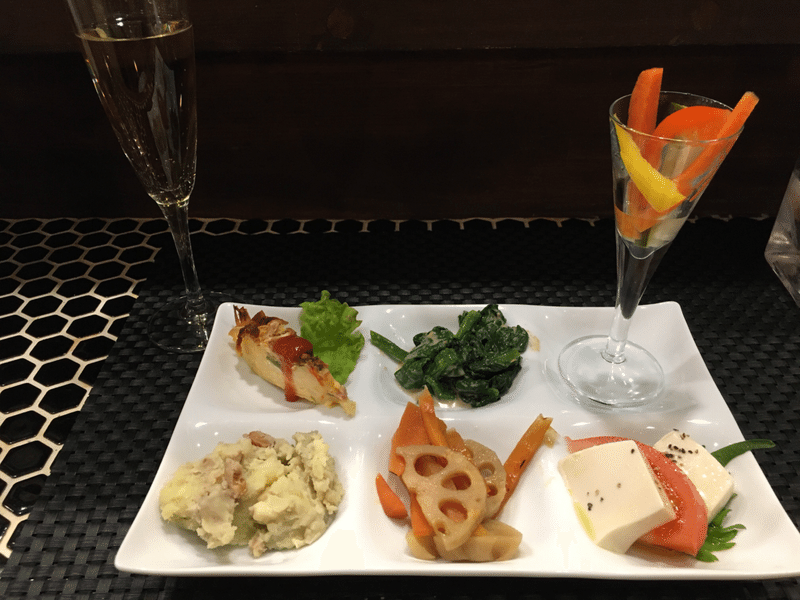

山梨を代表する葡萄の品種 ” 甲州 ” のスパークリングワインは、なんかめちゃめちゃ甘かったのだが、山梨産の ” メルロー ” はほどよいバランスの美味しいワインだった。

ついでにBarにもちらりと寄って、その日の夜はおしまい。

あんまり飲むと明日が心配だ(笑)

再びホテルの温泉を楽しみ、明日の予定を確認して就寝。

まあ最悪、寝坊しても式は午後からだから安心だと言い聞かせて眠る。

本番は、まもなくだ。

*以下のリンクから一般部門及び青少年部門の選評が見られます。

よろしければご覧下さい。

一般部門:https://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp/prize/r5.li.aw.ge.pdf

青少年部門:https://www.bungakukan.pref.yamanashi.jp/prize/r5.li.aw.pdf

お読み下さってありがとうございます。 よろしければサポート頂けると、とても励みになります! 頂いたサポートは、書籍購入費として大切に使わせて頂きます。