THINK TWICE 20210221-20210227

2月22日(月) さらばダフト惑星(1)

ダフト・パンクの歩みがYMOに似てる───なんて発見をしたのは、世界でまだぼくだけかもしれません。

革新的だけど、やや地味なファースト・アルバムを引っさげてデビュー。セカンドでは小学校の運動会からパチンコ屋のBGMとして流れるくらいの大ヒット。実験的なアルバムを経て、最後に歌謡曲(君に、胸キュン。/Get Lucky)を出して解散。どうです、似てませんか?

マスクの変遷だってそっくりだ。

そんなことはさておき。

ダフト・パンクがメジャーデビューした1996年のことを思い出すと───ブラー、オアシスといったロックバンドに混じって、プロディジー、アンダーワールド、ケミカル・ブラザーズといったエレクトロ・ミュージック勢がUKチャートを席巻していた時期でした。グラストンベリーやレディングのような巨大ロックフェスのヘッドライナーにも、そうしたグループが登場するのはあたりまえの時代になってましたね。*1

*1 それ以前もニュー・オーダー、プライマル・スクリーム、ストーン・ローゼズ、ハッピー・マンデーズのように、ロックバンドがクラブ・ミュージックに影響を受けて、打ち込みやブレイク・ビーツをサウンドに取り入れていく、という流れはあって、日本では電気グルーヴが一足早くポップチャートに風穴を開けていたわけですが───長くなるので割愛。

世はテクノ、あるいはドラムンベースのようにBPMもとびきり早く、サウンドもヘヴィ・メタルのような轟音、音圧が当たり前だったので、ダフト・パンクのファーストシングル「Da Funk」を最初に聴いたときの印象は、まず《地味》。そして《遅い》でしたね。

ヴォーカルやラップが入ってるわけでもなく、たいした展開も起伏もない。つまり、その時代の現場で使えるか、使えないかという点でいえば、まちがいなく使えないほうの曲だったわけです。

ぼくはその頃すでにDJを始めてましたが、「Da Funk」のBPM112というのは、ハウス/テクノ(BPM120〜127くらいのレンジ)にしては遅すぎるし、ヒップホップ(BPM90〜100あたり)にしては早いという、非常に微妙な速度。打ち込みで作られる音楽というより、オールドスクールなディスコ、あるいはブギー的な曲に多いBPMなんですね。だから最初は「いったいこれはなんなんだ?」と首をひねりました。

たとえばケミカル・ブラザースやアンダー・ワールドは、シングルが事前にクラブヒットしていたり、有名アーティストのリミックスを手掛けたりして、メジャーデビュー前からすでに知名度はありました。しかし、ダフト・パンクはまったく無名と言ってもよく *2 、こんなキャッチーさの欠片もない地味なトラックが、天下のヴァージンレコードからリリースされ、短編映画並みに予算のかかったミュージックビデオを、あのスパイク・ジョーンズが監督している───まあ、気にならないのが嘘というものです。

*2 DJのデイヴ・クラークが立ち上げたレーベル"SOMA Recordings"から、1994年に出したファーストシングル「New Wave」というのがあるんですけど、少なくとも日本ではまったく注目されてなかったと思います。

セカンドシングル「アラウンド・ザ・ワールド」はミシェル・ゴンドリーがMVをディレクションし、サードシングルの「バーニン」も、DJ Sneakやロジャー・サンチェスなど業界のパイセンたちが多数カメオ出演した、映画『タワーリング・インフェルノ』オマージュのスケールの大きいビデオで、なんだか知らないうちに話題のグループになっていました。

2月23日(火) さらばダフト惑星(2)

ぼくがハウスの12インチを本格的に買うようになったのは1994年で、DJを始めたのも同時期なんですけど、その頃、ぼくが大好きだったレーベルのひとつが"Henry Street Music"でした。

Johnny "D" De MairoというDJが1993年に設立したニューヨークのレーベルで、ここから出るシングルの特徴は、往年のディスコミュージックを大胆にサンプリングし、四つ打ちのビートの上に載せた───いわゆるディスコハウス(またはNYハウス)と呼ばれるサウンドでした。

Henry Streetを有名にしたのが、この2曲の大ヒットです。

The Backetheads(マスターズ・アット・ワークのケニー・ドープの変名ユニット)の「The Bomb」(1995年)。UKチャートで5位、USチャートでも49位。なかなかのヒットです。

元ネタはシカゴの「Street Player」という曲。お聞きのとおり───そのまんまです。

もう1曲はアルマンド・ヴァン・ヘルデンが1996年にリリースした「The Funk Phenomena」。

こっちはCreative Sourceというファンクグループの「Who is He and What is He to You」(1973年)をサンプリングしています。

その頃のハウスシーンを牽引していたレーベルに、ストリクトリー・リズム(Strictly Rhythm)がありました。ぼくはストリクトリー信者と言っても過言ではないほど、そのレーベルに心酔していて、新譜は見つけたらとにかく買ってましたし、レーベルの設立は1989年設立だったので、それ以前のカタログも中古屋などで地道に手に入れてました。

ストリクトリーの最初期のヒット曲は、バーバラ・タッカー「Beautiful People」です。1993年に発売され、イギリスのチャートでは23位、ビルボードのクラブチャートでは1位に輝きました。

こういうソウルフルな黒人ヴォーカルがフィーチャーされた歌ものは、俗にガラージ・ハウスとかガラージュとか呼ばれてました。こうしたガラージュがリズム、ベース、ピアノやオルガンやストリングスなどの上物を打ち込みや生演奏でイチから作るのがほとんどですが、ディスコ・ハウスはパーツの一切合財をサンプリングで基本的に構成してしまう───つまり、非常にヒップホップ的な感覚で作られたハウスなんですね。ケニー・ドープやアルマンドもヒップホップを手掛けることも多かったDJ / プロデューサーでした。

ただ、ディスコ・ハウスは、DJプレイの中ではけっしてメインディッシュではなく、ガラージュの曲と曲のつなぎ目に挟み込まれたり、別の曲のアカペラをブレンドして使われることが多かったのです。だからこそ「The Bomb」のようなディスコ・ハウスが大ヒットしたのは画期的でしたし、ダフト・パンクが受け入れられる下地になったんじゃないか、と。

2月24日(水) さらばダフト惑星(3)

話は戻りますが、Henry Streetのレコードの中で、ぼくがとりわけ好きだったのが、Syncopationの「It's Jazzy」。レーベル最初期のレコードで、ぼくはこの曲と出会ったことで、Henry Streetを追いかけることになりました。

もちろん元ネタはEarth, Wind & Fireの「Brazilian Rhyme」です。

で、これは「It's Jazzy」のレーベル面なんですけど、アース(Earth)のア(E)の字もクレジットされてないんですよね。現在だったら絶対に許してもらえないことです。今でもたまにラジオや有線などで、昔、好きだったディスコハウスで聞き及んでいた元ネタが偶然流れて、それをシャザムして、正体を知ることがままあります(笑)。

とにかくサンプリングの問題は90年代の中頃まで、音楽業界も比較的寛容で、かなりおおらかだったんです。ディスコ・ハウスの作り手たちの首を締めたのは、「The Bomb」や「The Funk Phenomena」が大ヒットしたこと、そしてもちろんヒップホップも音楽界において主流化していったことから、ジェームス・ブラウンに代表される被サンプリング側の音楽家たちが、権利を主張する───オレたちの音楽で儲けるなら分け前をちゃんとよこせ、と声を強めたことから、昔のような荒っぽいサンプリングが難しくなったわけですね。ちょうどこの1996年あたりを境に、ディスコ・ハウスのブームは急速に萎んでしまいました。

しかし、その火は完全に消えなかったのです。いつのまにかそれはヨーロッパに飛び火し、ダフト・パンクや、ボブ・サンクラー、エティエンヌ・ドゥ・クレシー、カシアスといった、いわゆるフレンチハウス勢が、中古レコードからのサンプリングだけで作られた、ファンキーだけど粗野なニューヨーク発のディスコ・ハウスを、よりエレガントで洗練されたサウンドに変えます。

そして、スターダスト「Music Sounds Better with You」(1999年)や、Modjo「Lady」(2000年)のような新しいヒット曲につながったと、個人的には理解しています。

ダフト・パンクはセカンドアルバム『Discovery』でディスコ・ハウスの金字塔的作品を作り、ラストアルバムになった『Random Access Memories』では、レコードを元ネタにするのではなく、元ネタのレコードを作っていたミュージシャンたち───ジョルジオ・モロダー、ポール・ウィリアムス、ナイル・ロジャース、オマー・ハキム、ポール・ジャクソン・ジュニアを引っ張ってきて、自分たちのために演奏させてしまったわけです。ここまで来ると、毒蛇が自分で自分のしっぽを噛むような状況になり、ひいてはダフト・パンクというプロジェクトの終焉にも繋がったんじゃないでしょうか。

2月25日(木) さらばダフト惑星(4)

ダフト・パンク登場前夜の流れとして、ハードフロアの存在も忘れちゃいけません。

ほとんど25年ぶりくらいで、1stアルバム『TB Resucitation』(1993年)とセカンドの『Respect』(1994年)を聴き直しました。盤はとっくに手放してたのでSpotifyで。サブスク便利(笑)。

1980年代前半に勃興し、その後、下火になっていたアシッドハウス〜シカゴハウスをリバイバルさせるきっかけになったドイツのグループがハードフロアです。デジタル音源に駆逐され、すっかり忘れられていた機材、ローランドのTB-303(Bassline)をResucitation(黄泉がえり)させ、単調で無機質なイメージの強かったテクノをかぎりなくエモい音楽に変化させたのは、この人たちの手柄です。たとえばEDMなんかも、このハードフロアの撒いた種があってこそ成立したと思ってます。*1

*1 ハードフロアがヒットし、電気グルーヴがお茶の間にテクノをぼんぼん投げ込んでいた頃、吉祥寺にあったShop33のスタッフとしてぼくは働いていて、卓球さんがうちの店で扱っていたマンチェスターのブランド"Gio Goi"をさまざまなメディアに露出する時や、ライヴで着用していたので、店の売上もお客さんの量や質もみるみる変わっていきました。今で言う《バズる》という状況を自分の目や肌で実体験できたような気がします。

ダフト・パンクのファーストにはシカゴ・ハウス〜アシッド・ハウス・リバイバルの影響が強く、月曜にも書きましたが「Burnin'」のMVにはシカゴ・ハウスのオリジネーターたちを多数カメオ出演させているし、「Teachers」という曲では、クラブ・ミュージック界のレジェンドたち(ブライアン・ウィルソンもなぜか混じってる)の名前を虫声で次々にレペゼンして、パイセンたちに仁義を切る曲になっているんですね。

アメリカで顧みられなくなっていたベテラン音楽家が、ヨーロッパ……特にフランスで息を吹き返すというのは、かつてジャズ界でも見られた現象です。たとえばピアニストのバド・パウエルの身に起きた実話は、サックスプレイヤーのデクスター・ゴードンが主演して『ラウンド・ミッドナイト』という映画になり、デクスターは俳優としてアカデミー賞主演男優賞にノミネートされることになりました。

皮肉なことに、デクスター・ゴードン自身も若者の聴く音楽がロックやフォークに変わっていったことで、60年代から70年代にかけて、活動の軸足をアメリカからヨーロッパへと移していました。そんなゴードンがデンマークのゲントフテという街に滞在していた際、テニスの元プロプレイヤーで、ジャズ評論家だったトルベン・ウルリッヒと仲良くなります。で、トルベンの息子が洗礼を受けた際にデクスターが代父となったのですが、実はそのトルベンの息子というのが、メタリカのドラマーとして活躍するラーズ・ウルリッヒである───というのは、知ってたらちょっと面白いウンチク。

2月26日(金) さらばダフト惑星(5)

ダフト・パンクの初来日は1997年5月末。ファーストアルバムのリリースが1月だったので、程なくのタイミングですね。新宿リキッドルームで開催されたイヴェントにぼくも足を運んで、彼らのマスク無しの勇姿を眺めました。と言っても、着古したTシャツにジーパン姿の、早稲田あたりをブラブラ歩いてそうな外国人のアンちゃんたちでした。

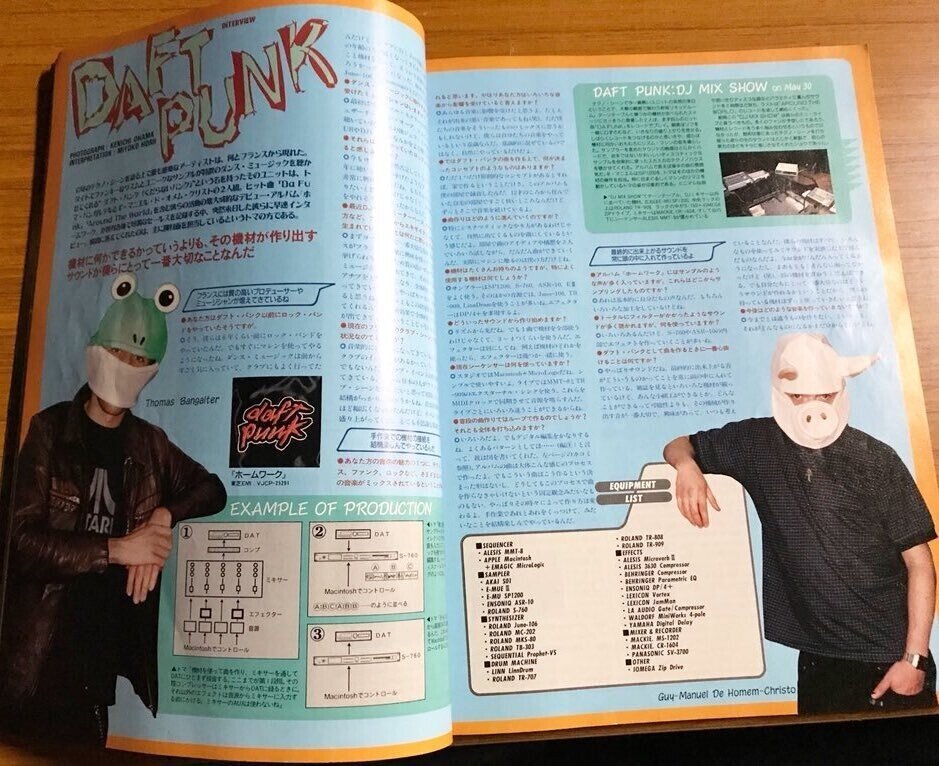

DJ MIX SHOWとフライヤーに書いてあるとおり、DJだけでなく、機材も持ち込んでライヴに近いこともやってた記憶があるなあ……と思い出してたら、Twitterに当時のサンレコの取材記事をアップしてる人がいました。

右上にDJブース周辺の写真が掲載されてますね。リッチー・ホウティンとかジェフ・ミルズとか、この97、98年あたりから、タンテ+αみたいなシステムでDJとライヴのハイブリッドみたいなセットを組む人たちが徐々に増えていて、特に新宿リキッドルームはフロアとひな壇のあいだにブースがあったから、じっくり中が観察できたんです。ただし、この日のダフト・パンクのパフォーマンスがどんな内容だったか、ほとんど覚えてないんですよね。けっこう単調で地味だった記憶だけはあるのですが。

2001年リリースのセカンドアルバム『ディスカバリー』。前年11月にリリースされたシングル「ワン・モア・タイム」が大ヒット。セカンド・サマー・オブ・ラブ的な打ち込み+ロックサウンドから始まって、日本語ロック、そしてクラブ・ミュージックに再接近し、最終的にはその年に解散してしまったサニーデイ・サービス。またピチカート・ファイヴが2001年3月に解散記念で開催したいわゆる〈お葬式〉イヴェントのステージで、ラパレイユ・フォトの梶野彰一くんが「ワン・モア・タイム」を流しながら、口パクで踊り狂う様子を見ながら「ああ、ダフト・パンクが渋谷系を蹴散らしてら」と心の中で呟いたのは、TMVGとしてそのイヴェントに参加していたミズモトアキラ、当時31歳。

そして新宿リキッドルームで生ダフト・パンクを見てから四半世紀。リキッドルームが新宿にあったことなど知らない若者がほとんどになった令和3年。今やダフト・パンクのふたりはロサンゼルスにプール付きの大豪邸を構えてるそうですよ。たとえ解散しても、ふたりが今後生活に困ることは無いでしょう。数々の音楽的なイノヴェーションを残した、ダフト・パンクよ、さらば。ワン・モア・タイムしてよ、なんて言わないよ、絶対。

2月27日(土) 待てばKaihoの日和あり

近所と言うにはやや遠いのだけど、古い商店街沿いにあって、街なかに用事があるときには自転車の通り道にあって便利なお肉屋さんがあります。激安を売りにしている、そんじょそこらのスーパーが太刀打ちできないくらいのリーズナブルなお値段で、切りたてのお肉が買える、メットを脱いだロボコップそっくりのおじさん(顔も頭髪も!)がひとりでやっているお店です。

カレー用の牛コマを買うために今日も立ち寄ったら、店は開いているのにおじさんの姿が見えません。と言っても、ワンオペゆえ、倉庫に塊肉を取りに行くとか、裏で何か作業をしてたり、声をかけて1分か2分待てば戻ってくるので特に驚くことではないんですね。で、今日もしばらく店先でスタンバっていたのですが、今日にかぎって、その倍の時間は待っても姿を現さない。いよいよ悪党でもとっ捕まえに行ったのかな? と思いつつ、しばらくキョロキョロしてると、道路を挟んだ向かいにある、庭に大きな松の木が2本、3本生えてるような、立派な和風住宅からロボブッチャー(肉屋)が走ってくるのが見えました。えっ、えー!

古き良きしがない街のお肉屋さんと思いきや、そこそこの資産家と見ました。ひょっとしたら古くからお付き合いのある人の家で、たまたま配達に行ってただけ、とかかもしれないけどね。真相はいかに。

でも、ちょっとびっくりしました。

さておき、石本藤雄さんプロデュースのブランド"MUSTAKIVI"の公式noteで連載しているエッセイが掲載されています。今月のテーマは"Kaiho"───日本語で云えば、望郷。

ぼくも今年の5月で松山に戻って8年目。望郷という感覚もすっかり忘れてしまい、街をちょっと歩けば知り合いにバッタリというような状態になっています。じゃあ、逆に東京での生活が懐かしいのかといえば、まったくそうでもなくて(苦笑)ただ、気軽に往来できる日が戻ってきたらいいな、と思うばかりです。

PS, 去年の今頃撮影したおじさんの写真が出てきました。1年が経って、さらにロボコップ度に磨きがかかってます。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰