THINK TWICE 20210314-20210320

3月15日(月) WAR DRUMS

好きな日本人ドラマーを3人挙げろ……と言われたら、高橋幸宏、青山純、村上"ポンタ"秀一と答えるぼくですが、ポンタさんの訃報が飛び込んできました。亡くなったのは3月9日、葬儀などを親族ですべて執り行った後の発表でした。享年70歳。*1

*1 3人とも個性の強いドラマーで、演奏を聴けば、誰がどの曲を叩いてるかもはっきりとわかるのに、歌を引き立てる名伴奏家でもあるというところがすごい。幸宏さんがTAMA、青山さんはSONAR、ポンタさんはPearl。ドラマーでもなんでも無いのに、それぞれが愛用していたドラムメーカーの名前までしっかりインプットしています。ちなみに枠が5人になった場合、林立夫、屋敷豪太が加わります。

ロック、ジャズ、歌謡曲など数多のレコーディングセッションに参加されてきたポンタさんなので(一説には1万4,000曲とも)幼少期から彼の演奏はそれとなく耳にしていたのでしょう。で、12歳か13歳ごろ、渡辺香津美、坂本龍一が中心となって、活動していたKYLYN/カクトウギ・セッションのアルバムを聴き、そのメンバーとして、彼の名前やユニークなニックネームのことをはじめて意識したと思います。

達郎さんがRCA/AIRレーベルからリリースされた旧作をまとめて再発した20年ほど前、サンソンでリマスターしたアルバム1枚ずつ特集したのですが、『SPACY』録音時のエピソードをふりかえって「当時はヘッドアレンジ(=録音現場で演奏家同士が口頭や演奏によってコミュニケーションして編曲を作っていく)が当たり前で、譜面を準備してスタジオに行っても、誰一人言うことを聞いてくれなかったけれど、それでも素晴らしい仕上がりになった(具体的にどの曲だったのか忘れましたが)のは、ミュージシャンたちが優秀だったから……」という話をされたように思います。

そのとき〈言うことを聞かなかった〉リズム隊が、ギターの松木恒秀、キーボードの佐藤隆、ベースの細野晴臣、そしてドラムスのポンタさんです。

『SPACY』に入っている「Dancer」という曲。高校時代、達郎さんのひとつ上にとても頭の切れる在日朝鮮人の先輩がいて、その人が学生運動での敗北をきっかけに、北朝鮮へ渡ったという出来事があり、それにインスパイアされて作られました。やり場のない怒り、絶望感、諦念のような感情が歌詞に反映されていると同時に、達郎さんはポンタさんの叩く16ビートを念頭に書いた曲、とも語っています。

実は、自分のDJ用にポンタさんの元のビートを最大限活かしつつ、フロアライクに改良した私家版「Dancer」を作って、こっそりSoundCloudにアップしてるんですよ。よかったら聴いてみてください。

ポンタさんの演奏を聞くと、兵士たちを鼓舞するために叩かれていた進軍太鼓(War Drums)を連想してしまいます。

いいともにポンタさんが出た時のことも忘れられない。1993年の《テレフォンショッキング》で、タモさんとセッション。タモさんは当時48歳、ポンタさんは42歳。ふたりとも貫禄あるなあ。そして平日の昼間にこんな演奏やトークがあたりまえのように飛び出していた時代の豊かさよ。

3月17日(水) TO KYOTO

観たい展覧会の会期がうまい具合に重なってることに気づいたのは昨年末。年があらたまれば、GO TO TRAVELのようなバラマキ事業が徐々に復活し、お財布にやさしく周遊できるかも……なんて目論んでいたものの、見込みは大ハズれ。緊急事態宣言の再発令もあって、しばらく様子を見ていました。

平成美術:うたかたと瓦礫デブリ 1989–2019

京セラ美術館

2021年1月23日-4月11日

永遠のソール・ライター展

美術館「えき」KYOTO

2021年2月13日~3月28日

フィリップ・ワイズベッカーが見た日本―大工道具、たてもの、日常品

竹中大工道具館

2021年2月13日(土)~5月9日(日)

昨年と違って、各地の展覧会は粛々と会期を消化している。その一方で、いつなんどき重大なことが起きて、途中で閉幕なんてシチュエーションがあるかもしれない。そこで先週末に慌ただしく宿泊先などを手配し、関西の3つの美術館/ギャラリーを1泊2日で巡ることにした。

京都行きの直通バスが知らないうちに運休になっていて、神戸を起点とした旅程に変更。早朝、松山をバスで出発し、お昼前に三宮着。阪急に乗り換えて、京都に向かうというルート。

河原町に着いたのが13時半ごろ。昼ごはんはおひさしぶりの盛京亭。食べる前から食べ終わるまで、他のお客さんはいっさい来なかった。ランチタイムにここまでガラガラの盛京亭は初めて。

祇園から東山方面にむかって歩く。日差しはすっかり春めいて、道端の桜も蕾がほころび始めているけれど、風は冷たくて強い。羽織っていたコーチジャケットの前を閉じる。

15分程で京セラ美術館に到着。ここに来るのは伊藤若冲展を見た2016年以来で、5年ぶり。リニューアルオープン後はもちろん初。

入館すると、およそ美術館の客らしからぬ若い女子たちが熱心に写真を撮りあっていたので、ジャニーズ系の映画やドラマのロケ地、あるいはアニメの聖地巡礼的なのかな、と思っていたら、#淡色女子たちの撮影スポットとして人気になってるんだとか(係員さんに質問して教えてもらった)。

さて、肝心の「平成美術:うたかたと瓦礫デブリ 1989–2019」展。もう少し展示内容を調べてから行けばよかったと、やや後悔。

おそらく、私たちがよく見知ってきたそうした10年区切りの美術への展望は、傷ついた時間を免れることができた時代の幸福な産物であり、 今となってはほとんど残骸、 瓦礫=デブリなのではないだろうか。 私がこれから組み立てるのは、そうした10年ごとに美術をとらえようとする泡沫(バブル)的な思考の枠組みが、根源的に「戦後」という、より大きなメタ概念に支えられていたのではないかということだ。(中略)

平成年間とは、西暦の構成要素としては 80年代末、90年代、00年代、10年代からなり、その約30年の中心近くに2000年から 2001年への移行という、西暦的に見ても世紀(センチュリー)の転換よりさらに巨大で、 にわかにはその意味をとらえがたいリセット(ミレニアム・イヤー)を挟んでいた。また、そこから派生して日本ではとりわけ「ノストラダムスの大予言」 の爆発的・持続的流行によって人類の破滅にまつわる予言年としてきわめて象徴的な意味を持った世紀末=1999 年も含み込んでおり、 これらの時間の積層を、こと美術に関してだけ言っても均等に 10年単位で切り分けるのは、無意味とは言わないが、射程として有効ではない。時が方々で大小に異なる角度で傾いているのだ。

上記引用は企画・監修の椹木野衣さんが図録に収めた、今展覧会に対するステートメントの一部。

仰ってることはよくわかる。〈平成美術〉を謳った椹木さんの展示コンセプトをぼくがもっと噛み砕いたうえで見に行けばよかっただけで、なんら文句を言う筋合いはない。結局、ぼくとしては、美大生の頃から足繁く通った「レントゲン藝術研究所」*1 の"デブリ"がもっと見たかっただけで、そのボリュームに物足りなさを感じただけ、なのだから。

*1 1991年6月6日、東京/大森にオープンした日本の現代美術専門のギャラリー。600平方メートル以上もあった巨大なビルがまるまる展示空間になっていて、最寄り駅は京急線の梅屋敷。当時の『美術手帖』に掲載されていた広告には駅から徒歩10分とあったけれど、土地勘がまったくないエリアだったので、いつも迷いながら辿り着いていた気がします。オーナーの池内務さんは1964年生まれで、オープン時は27歳。22歳だったぼくとはたった5歳違いだったのだなあ。池内さんのインタビューによれば「いろいろな人が出入りして、若い作家が自由に創作活動をして大成していきました。しかし徐々に、作品があまり売れず資金繰りが苦しくなり、空間に対する熱も冷めていったことから、5年で閉めました」とのこと。跡地がどうなってるか、グーグルマップで調べたら、ファミマになってました。

それでもおもしろかった展示はあった。ムサビの学生と隣接する朝鮮大学校の学生が両校を隔てている壁の上に橋をかけたプロジェクト〈突然、目の前がひらけて〉、中ザワヒデキさんら〈人工知能美学芸術研究会〉の作品。どちらもメモ、メール、写真、設計図など、さまざまな資料を組み合わせた展示で、いま構想しているプロジェクトの直接的なヒントになった。

あと、会場にいたのがほとんど20代の若者たちだったのも印象的。愛媛の美術館なんて、ほとんど中年以上の人たちばかりなので。

京セラ美術館をあとにして、東山駅→烏丸御池駅→京都駅と地下鉄を乗り換え、宿泊先にチェックイン。それから駅なかの美術館「えき」KYOTOで開催されている『永遠のソール・ライター』展へ向かった。

前回の展覧会は、たまたま訪れていた新潟の美術館で観た。ド平日の午後、閑散とした館内でじっくり作品に向き合うことができたけれど、今回は伊勢丹の7階にある小さなギャラリースペース。何年か前に、ここで安西水丸さんの追悼展を観たとき、優待券を握りしめたマダムたちのパーマヘアー越しに鑑賞する羽目になって、あまりよい印象の場所ではなかった。夕食時だったせいか、お客さんは思ったほど多くなくてラッキー。

日本初の回顧展───という触れ込みにぴったりだった前回のセレクションに対し、生涯のパートナーだった元ファッションモデルのソームズや妹デボラのポートレート、彼が印画紙を名刺大に手でちぎって制作した"スニペット"など、彼のパーソナルな部分や人間性が透かし視えるような展示がよかった。ソール・ライターがなぜ縦位置の構図のおもしろさにこだわったのか、という長年の疑問も、ファッションフォトグラファー時代の作品や、個人的に描き続けていた絵画と組み合わせて考えれば、いろいろ腑に落ちた。

あと、興味深かったのはコンタクトプリント。心惹かれる風景や人物に出会うと、少なくとも3、4カット、多いときは10カット以上、しつこくシャッターを切っていることがよくわかった。ソール・ライターは居合斬りの達人のように、最初の一振りでベストショットを仕留めているイメージを勝手に持っていたから、なんとなくホッとしたというか(笑)。ファッション誌のためのカットで、女性モデルがソフトクリームを食べているところをフィルム一本まるまる撮っていたんだけど、最終的にどれを選んだのか、編集者やソール・ライターになったつもりで観るのも楽しかった。

夕飯はラーメン、もしくはカレーの口だった。まず本家第一旭に行ってみたところ、コロナ知らずの大行列。あれこれ迷った挙げ句、ホテル近くの吉象咖喱を思い出して、カツカレーを食べた。ここが思い出せなければ、あやうくココ壱で済ますところだったので。

就寝前、iPhoneのアプリ(ヘルスケア)をチェックすると、歩行距離が14.8km、総歩数18,291歩と出た。このところ一週間に2回か3回は10km以上歩いてるんだけど、ぜんぜん痩せなくて、納得いかない。

3月18日(木) TO KO BE

午前10時にホテルをチェックアウト。神戸線で一路、三ノ宮に向かう。ひさしぶりにこのルートをJRで移動したんだけど、京阪とか阪急と違って淡白な駅名ばかりだし *1 、なんの情緒もなく、あっというまに着いてしまう。

*1 出町柳とか長岡天神、墨染とか中書島とか総持寺とか、樟葉とか香里園とか西三荘とか、武庫之荘とか夙川といった趣ある駅名を、目にしたり、耳にしたりすると「ああ、関西来た〜」って気分になるので。

たまたま仕事が休みだったhaku+の野添さんが付き合ってくれることになっていたので、三ノ宮で落ち合う。野添さんとはいつぞやの、彼女が主催した愛媛に関するイヴェント以来なので、およそ1年半ぶりの再会。

前から気になっていた食堂「ほうらく」へ向かう。〈ワンタン小、オムライス小のセットで〉というフレーズを、呪文のように頭の中で繰り返しながら歩く。ほうらくは開店と同時に、近所のリーマンたちで大賑わい。あとからあとから客はやってきて、見知らぬ人同士がガンガン相席になる。まるでコロナウィルスがこの店だけ早めに収束したみたい。

10分ほど待って、念願のオムライス&ワンタン到着。まずはオムライス。見た目、卵の焼き具合、チキンライスの味───すべてパーフェクト。人生ナンバーワンオムかも。そしてワンタンも、最初「普通サイズにしておけばよかったかな」と思ったけれど、食べ終わる頃にはすべての帳尻が合うような、絶妙過ぎる味とボリューム感。わあ、なんで今まで来なかったんだろ。

それにしても。注文と同時に提供される真っ黄色の飲み物が、お茶なのか、水なのか、そのどっちでもないのか、最後までよくわからなかった。

路線バスで新神戸駅方面へ。昔、DJでよく神戸に呼んでもらっていた頃は、新神戸駅まで新幹線で来て、三宮方面へ駅から伸びているフラワーロード沿いにハコ(TROOP CAFE)もあり、宿泊先もだいたいこのへんで取ることが多かったから、おなじみの場所だったんだけど、それ以降、もう20年近く来ることがなかった。新しい建物が増え、ちょっと道路も広がったり、付け替えられたりしている気がするんだけど、勘違いかな。

竹中大工道具館を訪れるのは初めて。昨年11月、東京に行った時、残念ながら見に行けなかったフィリップ・ワイズベッカー展。でも、神戸用に描き下ろした作品も展示されてたので、結果的にはよかったし、なにしろ建物や常設展示がすばらしくて、ため息が何度も出た。1984年に山手で開館し、2014年にこの場所へ移転してきたそうだけど、HPによると〈竹中工務店ゆかりの地〉らしい。具体的にどういう〈ゆかり〉があるのかは、調べがつかなかった。特別展に関係なく、またぜひ訪れてみたい場所。

帰りのバスが出るまでちょっとだけ時間があったので、同じ元町内で、三宮寄りの雑居ビルに移転した書店「1003」さんに顔を出して、店主の奥村さんにご挨拶。そして喫茶「エビアン」でレモンスカッシュ。

16時過ぎにミント神戸のバスターミナルで半日付き合ってくれた野添さんと別れて、帰路につく。21時すぎ、自宅着。

3月20日(土) Smix

1 - 井の頭レンジャーズ / Brimful of Asha feat. ゆっこ from MaCWORRY HILLBILLIES

静岡のレコード店、コーナーショップ。もうかれこれ20年以上のお付き合いになります。国内外の新譜&中古レコードの専門店なんですが、パンデミックの影響で海外買い付けもままならず、日々悶々としていた店長の三輪さんが「仕入れができないなら、作っちゃえばいいじゃないか!」と一念発起し、大人気レゲエ/ダブインストバンド、井の頭レンジャーズに発注して完成したのがこのシングルです。*1

*1 愛媛とのゆかりでいえば、共通の友人であるDJ(浜松のDJネグリジェ3)が難病になった折り、治療費の足しにしてもらうため、L.L. COOL J太郎(杉作J太郎さん)をフィーチャーしたシングル『LESSON SEX』を三輪さんと一緒に作ったことも。

在英インド系のロックバンド、CORNERSHOPの「BRIMFUL OF ASHA」のカヴァーです。「BRIMFUL OF〜」は1997年にシングルがリリースされ、1998年に出たノーマン・クックのリミックスが世界中でクラブヒットしました。

ぼくも自分の持ちネタのようにプレイするくらい大好きな曲ですし、コーナーショップのオープンも1999年。古き良き7インチ愛を高らかに歌い上げた歌詞、店名の由来にもCORNERSHOPの存在は関係しているし、そういうさまざまな要素も含めて「これしかない」選曲だな、と。ボーカルは静岡のジャグバンド、マクワウリ・ヒルビリーズのゆっこさんが担当しています。

絶賛発売中ですが、すでに在庫は僅少。お早めにどうぞ。

2 - ZEUS / ZEUS

続いて10年来の友人、ノーナ・リーヴスのギタリスト&ソングライターの奥田健介さんが始めたソロプロジェクト”ZEUS”を紹介しました。

奥田くんはノーナの活動以外に、レキシとか坂本真綾さんのバンドでギターを弾いたり、さまざまなアーティストに楽曲を提供したりと、才能あふれる音楽家なんですけど、ぼくにとっては良い飲み友だちです。そもそも奥田くんとの出会いは、ぼくがまだ高円寺のレコード屋の店長をしていた時代にさかのぼります。彼はよくお客さんとして店にやって来てて、ふつうに接客として会話してただけで、面識こそなかったのですが。そんな縁もあって、奥田くんがふだんアウトプットしている音楽とはちょっと毛色の違う、フランク・ザッパやブラジル音楽など、アヴァンギャルドな音楽も好きなので、生活拠点が離れたあとも、しょっちゅう情報交換しています。

いつかはソロの音源を聴いてみたいっていうリクエストも飲むたびにしていたんですが、今回のZEUSっていうプロジェクトは、どちらかといえば、彼の現在地から発信されたショーケース的作品になっていて、名刺代わりの1枚として、すごく良くまとまってるな、と思いました。

ただ、個人的にはもっとぶっ飛んだ”DARK ZEUS”というか、”DEVIL MAN”としての奥田作品も聴いてみたいという気持ちもあるんで、それはそれでまたしつこくおねだりするつもりです(笑)。

ZEUS a.k.a. 奥田健介のファーストアルバム「ZEUS」は4月7日発売。

3 - 堀込泰行 - 涙をふいて

3曲目は20年以上の付き合いになる堀込泰行くんの新譜『FRUITFUL』から。

泰行くんは去年5月、このコーナーに電話で生出演してもらいました。

そのときは若手アーティストとのコラボレーションEP「GOOD VIBRATIONS 2」のプロモーションだったんですが、今回は待望のオリジナル作品。

堀込泰行名義としては3枚目のアルバムということになりますね。

共同プロデューサーのひとりに、先ほどの奥田健介くんのバンド、ノーナ・リーヴスのツアーやレコーディングでも大活躍しているキーボーディストの冨田謙さんが加わっています。冨田さんとも昔から仲良くさせていただいているのですが、オールドタイミーな曲の中に、キラキラとした電子音がちりばめられていたり、カントリーやロック、ポップスだけでなく、クラブ・ミュージックにもアンテナを張っている冨田さんらしい小技が効いていて、これも聞きどころのひとつかな、と個人的には思っています。

アルバムのなかで特に好きだった三拍子ソング「涙をふいて」を今日はおかけしました。泰行くんに「涙〜」にしたよ、とメールで伝えたら「さすがマニアックな曲好きだねぇ。」って、呆れたような返事が来ました(笑)。

あまり指摘されてない特徴のような気がするんですけど、泰行くんって三拍子の曲をよく書くんですよ。英語の語感に三拍子のリズムが内包されているのに対して、日本語は二拍子なんです。だから本来、英語よりも日本語の楽曲に三拍子ってあまり向かないんですよね。そのことも彼に伝えると「だから”Waltz(二枚目のアルバムに収録)”の歌詞に苦労したんだなあ」って他人事みたいに言ってて、おもしろかったです。

たしかにこの「涙をふいて」はちょっと地味かもしれないけれど、泰行くんの声の魅力や情緒みたいなものがとりわけ感じられる曲になってるんじゃないかなあ、と。

アルバムはちょうど1ヶ月後、4月21日の発売です。

4 - masami takashima エマーソン北村 / 夏の片隅で

高松在住の女性アーティスト、Masami Takashimaさん。

何年か前に松山で開催されたイヴェントで共演したのがきっかけで、ぼくが高松でトークイヴェントをやるときにお手伝いしてもらったりと、仲良くしてもらっています。

クラブ・ミュージック、電子音楽、ネオクラシカル的なサウンドなど、トラックの方向性は変わっても、彼女の歌声が乗ると、ぴたっと彼女の音楽になってしまうところに、いつも感心します。

今回はMUTE BEATやじゃがたら、忌野清志郎さんやエゴ・ラッピンのサポートなど、伝説的なキーボーディスト、エマーソン北村さんとのコラボシングルで、A面、B面をそれぞれプロデュースした、いわゆる”ダブルサイダー”になっています。

「夏の片隅で」はステイホームを強いられていた昨年夏の、とある夜をイメージして書かれた彼女のオリジナル。もう一曲は浅川マキの「夜が明けたら」のカヴァーで、両方の曲で”対”になってるところがニクいですね。

https://twin-ships.com/collaboration/

このシングルも4月21日に、Takashimaさんが主宰するTWIN SHIPSからリリースされます。

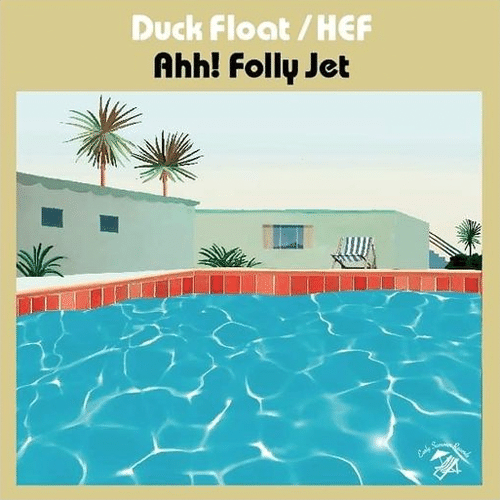

5 - Ahh! Folly Jet / Duck Float

最後は高井康生くんのソロプロジェクト、Ahh! Folly Jet。今日紹介した友人たちの中で、一番古い知り合いなのが高井くんで、たぶん25年くらい前になると思います。

高井くんはカヒミ・カリイのアルバムのプロデュースや、あまちゃんの劇中歌「暦の上ではディセンバー」の共同作曲、そしてぼくとのつながりでいえば、2002年、2006年にぼくが出したソロアルバム両方に参加してくれていたり、奥田健介くんの話題のなかに出てきたレコード屋の、彼が初代店長、ぼくが三代目店長でした(ちなみに二代目は岸野雄一さん)。

つるんで旅行に行ったとか、毎晩のように飲み歩いたとか、同じ女性を取り合ったとか、殴り合ったとか、ご紹介できるようなエピソードは無いんだけど、彼もぼくも1969年生まれだし、同じキャンパスの中で青春時代を送って、世に出た仲間というか、紅白のステージで彼を見つけたり、こういう風にリリースしたりしてると、なんとなくうれしくなるというか、そういうつながりを個人的には感じています。

https://www.jetsetrecords.net/ahh-folly-jet-duck-float/i/816005858989/

そんな高井くんの新作『Duck Float / HEF』は現在発売中です。

Smile mix | RNB南海放送 | 2021/03/20/土 10:00-11:10

番組をお聴き逃しの方はラジコプレミアムでぜひ。

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰