群馬の埴輪

ネットニュースで、『挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「はにわ」』を見つけ、24年のゴールデンウィーク前に慌てて、東京国立博物館に久しぶり(多分20年振りくらい)に行ってしまいました。しかしながら、対象の展示会は、10月16日からの開催ということで、ちょっとがっかりでしたが、埴輪展示を拝見して参りました。

本来見たかった「埴輪 挂甲の武人」は、文化財名「埴輪武装男子立像」と称され、私の子供心を当時揺るがした、大映の「大魔神」のモチーフになった埴輪です。

群馬県太田市飯塚町出土だそうです。現在は、土色の一色ですが、最近の研究結果から、本来は、白、灰、赤の色彩が施されていたということで、10月16日の展示会では、この様子が公開されるそうで、期待しております。

さて、この国宝「埴輪 挂甲の武人」も群馬県出土ですが、国宝・国指定重要文化財の埴輪全42件の内、45%の19件が群馬県からの出土であるということです。埴輪自体、西日本でも作成がされていたと思いますが、現存しているもので、その完成度が高いものが、多く、群馬で見つかっていることは間違いがないと思います。それも、制作時期は、古墳時代後期の6世紀であり、歴史家の見解では、6世紀の中頃から、群馬での埴輪製作は、他の地域には見られない発達を遂げたとされております。

その一例が、今回、博物館でも展示のあった「盛装女子」です。群馬県伊勢崎市豊城町横塚での出土だそうですが、非常に大きく、ほぼ全身像で、高さ126.5㎝もあるそうです。

右前あわせで筒袖の上着と裳を着ており、全身を装身具で着飾った女子埴輪であるとされています。上着・裳には線刻で、それぞれ鱗状と縦縞状文が施されています。分銅形に表現された大型で中空の島田髷を結っており、額には髷を留める竪櫛・鉢巻きを付けています。それ以外にも、首飾り・耳環・耳玉・手玉を身に着け、左腰に刀子様の提げ物を提げています。この埴輪の評価としては、特別な職掌または高位の女性を写した埴輪であると考えられる様です。

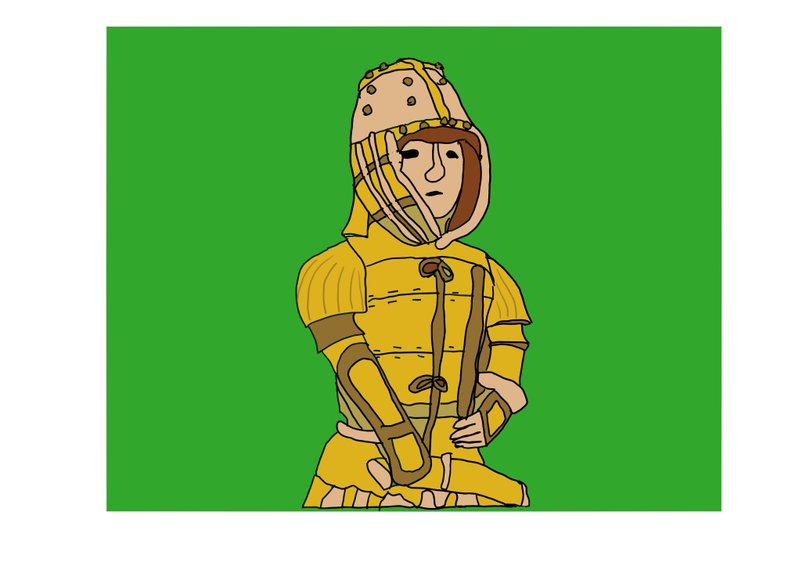

ヤマト王権の発展を大きく支えたのが、陸の移動手段である馬の様です。西国では、瀬戸内海を中心に、海路及び河川を、船で結ぶことにより、交通手段が形成されていたようです。実際、今回、東京国立博物館で開催されていた令和6年 新指定 国宝・重要文化財の特別展示で、三重県松坂市の宝塚一号墳出土の「船形埴輪」が展示されていました。これは、全長140cm、円筒台を含めた高さ94cm、最大幅36cmと、これまでに見つかっているものの船形埴輪の中では最大規模のものだそうです。本埴輪の写真撮影は出来ませんでしたので、絵を描きましたのでご参照下さい。

この様な船形埴輪は、東国、群馬では出土していない様です。それは、当然、船が身近になかったことを意味して、その価値の認識が無かったということでしょう。唯、この西国と東国の埴輪作成の違いも、生活、文化の違いを反映したものでしょうか?

実際、東海より東の日本では、船は、外海を航海するので、危険も大きく、陸路に頼ることとなり、馬が重要視されたことが伺えます。馬の埴輪は、日本各地で出土していることから、古墳時代の途中から、馬は、新来の“最先端の乗り物”として登場したことが判ります。また、この馬の埴輪も多く、群馬で見つかっている様です。なんと言っても、「馬が群がる」と書いて群馬ですので、朝鮮から渡来した馬が、群馬では広く飼育、利用されていたのでしょう。群馬での「馬型埴輪」は、350点以上も出土されており、その形態も多種多様です。今回、博物館で展示されていたのが、次の「馬型埴輪」でした。

高さ71.2㎝を有し、その胴体には、4つの鈴で飾られた馬の埴輪です。鞍と鐙も綺麗に造形されており、加えて、目が横長で、他の馬型埴輪に比べて精悍な佇まいです。

一方、「群馬」の名の由来を調べたところ、およそ1,300年以上前の藤原京からの資料から、現在の群馬県の中に「車評(くるまのこおり)」(評:は大宝律令によって郡とされる)と呼ばれていた地域があったとされています。これが、奈良時代に入り、和銅6年(713年)の諸国の風土記編集の勅令により、国・郡・郷名はその土地にあった漢字二文字で表すこととなり、国名「上毛野国(かみつけのくに)」は「上野国(こうずけのくに)」に、郡名「車(くるま)郡」は「群馬(くるま)郡」に改められたとされています。また、この「車」も、元々、この地で馬を天皇のために維持していた「車持」という集団からの由来ともされている様です。当時の馬の認識、表現の仕方と「車」の関係は、私自身ありませんが、何となく、馬=車のイメージは、理解しやすいという感じはあります。

実は、古墳大国、埴輪大国の群馬では、埴輪の扱いも多く、群馬県公式デジタルはにわ図鑑「しらべるHANI-図鑑」を開設しています。

ここでは、群馬県出土埴輪201体と、国指定重要文化財などに指定されている他県出土の特徴的な埴輪44体が紹介されています。ご興味ある方は、このウェブサイトにアクセスされたらいかがでしょうか?

この様に、群馬県は、1万3千基以上の古墳が確認されているようで、古墳大国となりました。また、当時、西日本では「はにわ」作りが下火になった様ですが、群馬では、権力者のお墓である古墳に付随して、大量で高度な埴輪が制作されました。この様な文化背景から、バラエティに富んだ多くの埴輪が残されたものと考えられます。実物をもっと見てみたいと考えております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?