田川市石炭・歴史博物館

ちょっと有り得ないくらい写真ストックが溜まっているので、ぼちぼち年始に撮影した写真を上げていきます。

今回は筑豊炭田を語る上で絶対に外せない、三井田川鉱業所伊田坑跡地に在る田川市石炭・歴史博物館を。

周辺は石炭記念公園として整備され、敷地内には1基の竪坑が残っています。

こちらは田川八尺層の採掘を目的に明治38年に着工、明治43年に完成した第一竪坑。

炭車専用竪坑で入気の役割を担っていました。

人員・炭車の昇降と排気が主な役割だった第二竪坑(四尺坑)は昭和46年に直方市石炭記念館に移築されましたが、老朽化により平成4年に解体され、第二竪坑のあった場所にはモニュメントが設置されています。

(モニュメントは子供達の遊具と化していた為、撮影出来ず)

大正11年に製造された貨物用機関車(9600形59684号)と、明治41年に完成した二本煙突。

伊田坑操業開始時に巻揚機と付属施設の動力用として蒸気ボイラーが設置され、この二本煙突は排煙用として造られました。

炭坑節の「あんまり煙突が高いので、さぞやお月さん煙たかろう」という有名なフレーズは二本煙突の事を歌ったものと言われており、ここ田川が炭坑節発祥の地とされる所以です。

昭和26年から昭和27年にかけて蒸気巻きから電気巻きへ変わった後は、病院や風呂場の排煙用として、閉山まで使用されていました。

韓国人徴用犠牲者慰霊碑が建つ高台からは二本煙突・第一竪坑、奥には香春岳のボタ山が望めます。

園内には各時代の炭鉱住宅が再現されたものも。

炭住内部は田川市石炭・歴史博物館に入館すると見学できます。

当時の炭住配置図。

かつて炭鉱夫を拘束した炭券。

写真の説明板にある通り大正8年に禁止されましたが、中小炭鉱では昭和中頃(戦後)まで炭券で賃金を支払っていた所もあったと言われています。

ただ三井田川鉱業所では二本煙突が出来た明治41年以降は納屋制度を廃止、炭鉱夫を直接雇用して賃金も通貨のみで支払われていたとの事。

三井のような大手資本だから出来る事でもあるんでしょうけど、ただでさえ忌み嫌われる職種であった炭鉱夫・・・働き手を集める為にはまず勤労体制や生活環境を整えるという選択は正解ですね。

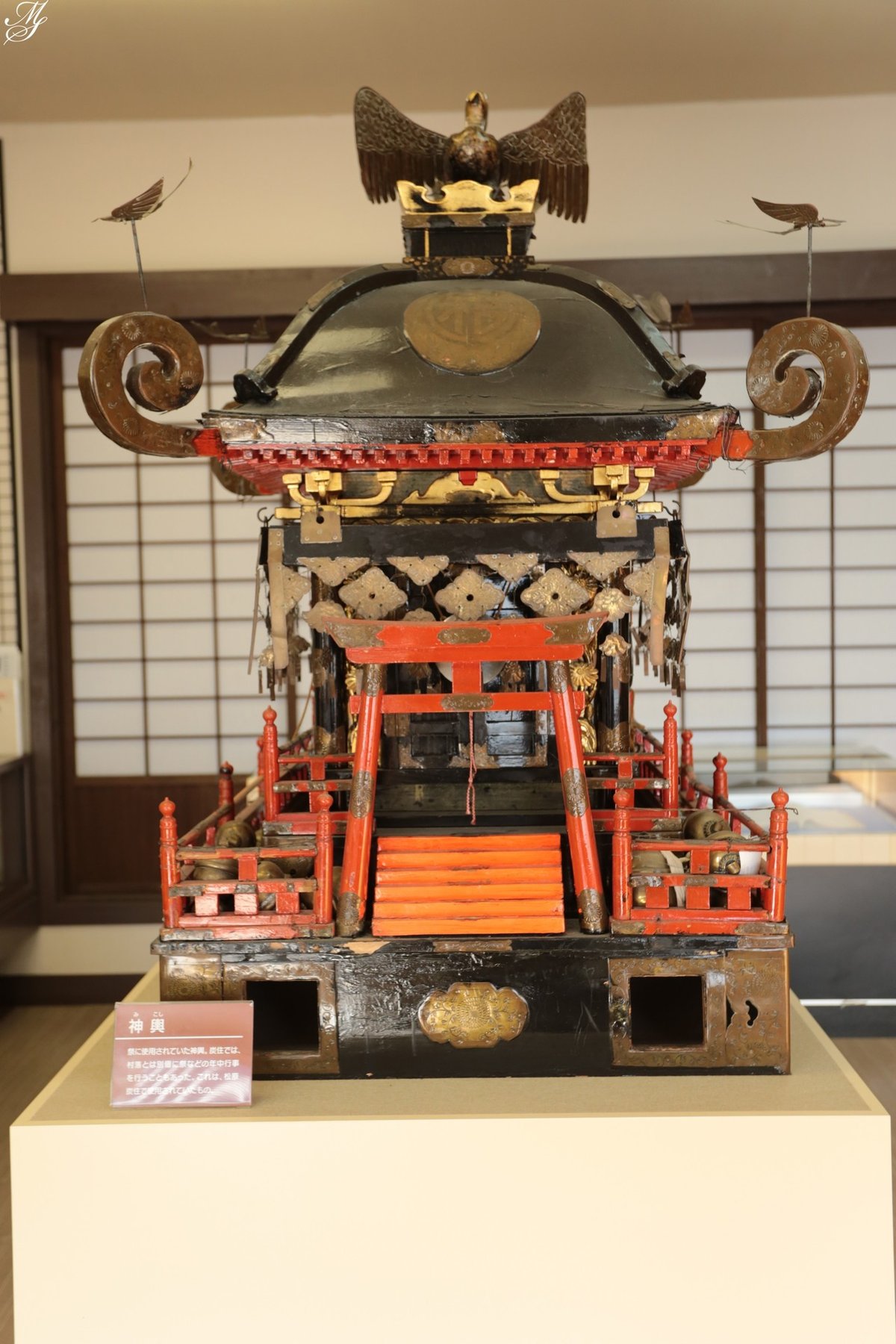

松原炭住で使われていた御神輿。

伊田の川渡り神幸祭では昔は炭鉱住宅の御神輿が町に出る事は許されていなかった為、町とは別に炭鉱住宅のみで使われる御神輿を持ち、普段は山の神様に安置されていたとの事。

田川市石炭・歴史博物館が発行している『炭坑の語り部Ⅲ』では、三井田川の給料日が15日だった為、それに合わせて伊田の神幸祭が行われる5月の15、16日に炭住の祭りは行われていたと語られています。

明治・大正・昭和時代の炭住を再現したエリア。

館内も勿論しっかりと見学しましたが、自分の勉強用に撮った分かり難い写真ばかりなので掲載は致しません(笑)

因みにこちらで購入した『炭坑の語り部』Ⅰ~Ⅲがとても勉強になったので、筑豊炭田に興味にある方は是非ともお手にとって頂きたいです。

最後まで読んで頂き、有難うございます。

【撮影機材】

Canon EOS 6D

Canon EF8-15mm F4L Fisheye USM

Canon EF17-40mm F4L USM

TAMRON 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?