『北宋書画精華』@根津美術館_202311

南青山にある隈研吾設計の根津美術館で中国北宋時代の書画が展示されている特別展(2023年11月3日~12月3日)に行ってきました。

根津美術館ってすごく奥ゆかしく控えめな美術館の印象ですが、このポスターの一文「ーきっと伝説になる」は、かなり大きく出たなと思いました。

朝10時過ぎに伺ったところ、すでにまぁまぁの人。それでも上野にある美術館の混みようではないので、リラックスして見ることができました。内部はスマホ・タブレットの使用禁止。写真はおろか、メモとして手にすることもNGで、警備員が歩き徹底していました。途中韓国人の方々がスマホで検索している姿がありましたが、その場合はソファに座るなら良さそうな感じでした。

中国山水画は華北系と江南系に分かれ、10世紀五代から北宋初期に活躍した李成は華北系に属す。《喬松平遠図(きょうしょうへいえんず)》は北宋以後の模本や擬古作とされているが、その面影を伝えている。

画面左に聳える双松は唐代の樹石画の伝統をひき、またこの双松と手前の岩によって視界を中央右側に限定することによって平遠へと鑑賞者を誘う。水流と中央の小さな木々はその遠近感を表し、西洋とはまた異なる遠近感を伝えている。

一方で江南系の山水画は、その祖とされる董源の作品《寒林重汀図(かんりんじゅうていず)》が飾られている。華北系の山水画は切り立った主峰に峻厳な山岳と中腹に楼閣をかまえる構成が一般的だが、江南は身近な水郷風景とそこで働く漁師や旅人を描く優美な作品が多い。

この日ほど、単眼鏡を買っておけばよかったと思う日はなかった。。この作品でも手前の岩の奥に建物が見え、その中に人の姿が見える。その手前にも旅人の姿があるはずだが、実際に肉眼では捉えることはできなかった。ここまで細かい書き込みになるほどに人間の存在というのはこの大自然に比べてちっぽけであるということなのだろう。

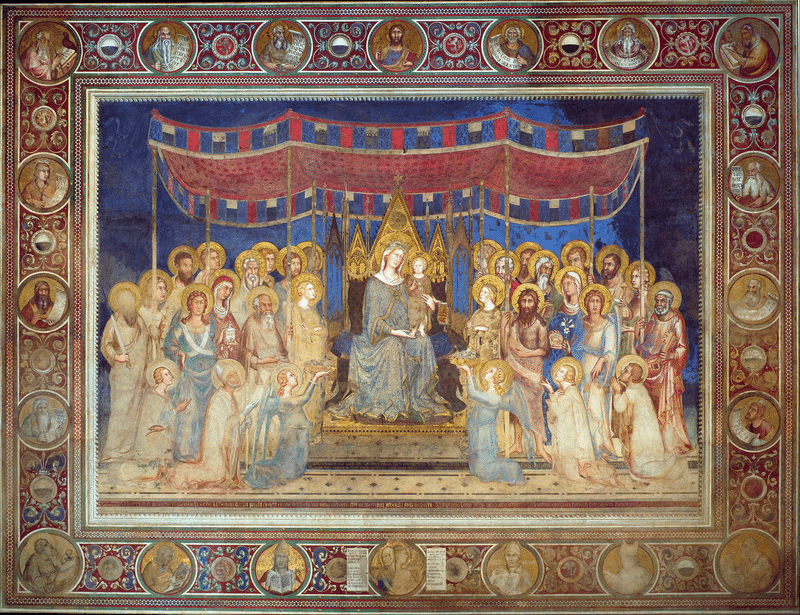

他に面白かったのは、中国・敦煌の《薬師如来像》。薬師如来を囲む姿、これまんまSimone Martini《Maestà》そっくり。

真ん中に立派な椅子に腰掛ける仏(もしくは聖母)、前面には跪く2人が何かを手にしてそれを献上し、周りには円環のついた人々が取り囲む。とても面白い。日本で偉い人とその取り巻きを描くと、中央奥かどちらか左右に偉い人がひとり、その反対側にその他大勢がいるような構図になりそうで扱いの違いが実に興味深い。

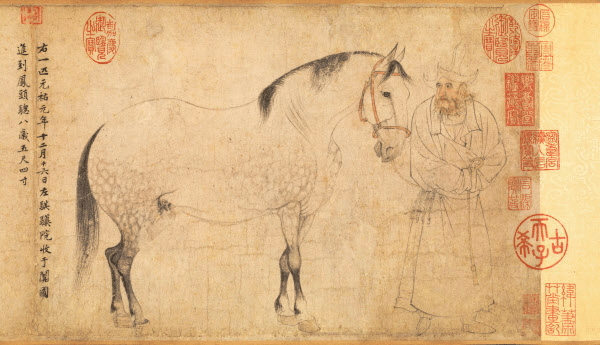

そして何と言っても本展示会の一番の目玉は、李公麟の《五馬図巻》。李公麟は11世紀後半の北宋時代に活躍した文人。《五馬図巻》は昭和の日本に中国からもたらされ展示されたようだが、その後所在不明となり2018年に約80年ぶりに発見されて東京公立博物館に寄贈された。

墨汁のみで描く白描画の名手とされる李公麟の作品で、コロタイプ版の白黒を撮影して図版として掲載されていた本作品は、再び日の目を見るとびっくり、彩色されていた。

今回の展示でお披露目された彩色

《五馬図巻》の公開に合わせて、アメリカ・メトロポリタン美術館からも李公麟の作品が来日して同時公開。

最近中国山水画について本を読んでいたので、何ただの山じゃん?っていう一言感想にはならず、山がどのように描かれているのか、平遠の感じや木々の生え方など、注目ポイントを頑張って押さえながら楽しく観ることができました。

きっと伝説になる(ここまで日本で北宋書画が集まることはないだろう)展示会なので、ぜひおすすめです。

おしまい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?