ハイレバレッジは怖くない

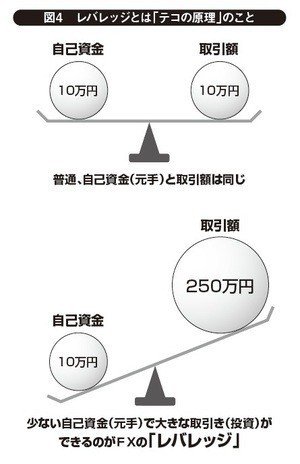

FXの大きな特徴がレバレッジを効かせられるということだ。

レバレッジとはもともと、小さな力で重いものを動かす「テコの原理」のことだが、株における信用取引のように、自己資金を保証金として、より多くの金額を運用する事ができる。

2011年まではFX会社によっては400倍までレバレッジがかけられたが、現在は金融庁が投機的な取引を抑制する目的で最大25倍までに規制されている。

それでも、レバレッジ25倍なら、使用証拠金10万円に対して250万円のポジションを持つことが可能だ。

投資の世界では当たり前のように使用される「レバレッジ」という言葉だが、FX取引においてはどうしてもハイレバレッジは危険であるという先入観があるようだ。

例えば、レバレッジ200倍のFX会社と25倍のFX会社を比較してみよう。

仮に1ドル=100円のレートのとき、100万円の証拠金で取引したとする。

レバレッジ200倍のFX会社で25万通貨のドルを購入した場合、100万で2500万 円分の取引をしたことになるので、レバレッジは25倍だ。

同様にレバレッジ25倍のFX会社で25万通貨のドルを購入した場合も、100万 で2500万円分の取引をしたことになるので、レバレッジは25倍になる。

FX会社の提示するレバレッジはあくまで選択できうる最大のレバレッジであり 、実際に運用するレバレッジはユーザー側のポジションの枚数によって変わってくる。

このような実際に運用するレバレッジを、実質レバレッジと言う。

リスクが高いか低いかの違いは、証拠金維持率を考慮し、実質レバレッジをどれだけかけるかによって変わってくる。

実質レバレッジは保有している有効証拠金に対して、どれくらいのポジションを持っているかで計算される。

証拠金100万円を持っていて、ドル円を1ドル=110円で10,000ドルのポジションを持ったとしよう。

ポジションの円貨額は1,100,000円となり、これを証拠金額100万円で割ると、1.10という数字が出てくるが、これが実質レバレッジとなる。

基本的には実質レバレッジはFX業者のレバレッジ設定には関係なく、含み損が証拠金に対して何パーセントの比率で強制決済になるのか、というところで初めてFX業者のレバレッジ設定が影響してくる。

FX会社が提示する最大レバレッジの違いとは、資金効率の違いに過ぎない。

先の例で、1ドル=100円の時、レバレッジ200倍のFX会社と25倍のFX会社で1万通貨あたり必要とされる証拠金を比較してみよう。

最大レバレッジ25倍の業者で1万通貨を取引するために必要とされる証拠金は40,000円となる。

同様に最大レバレッジ200倍の業者で1万通貨を取引するために必要とされる証拠金は5,000円になる。

つまりレバレッジが大きいほど、拘束される証拠金が少なくなり、資金効率が上がるのである。

証拠金が1万円しかなくても、業者レバレッジが200倍の FX会社なら最大2万通貨分の取引が可能となる。(実際には業者ごと証拠金維持率が設定されているので、2万通貨そのまま取引できるわけではない)

対して25倍のFX会社では取引を諦めざるを得ない。

一般的にレバレッジが大きければリスクが高いとされているが、その根拠となる理由は、証拠金が少なくすむのをいいことに口座にあるお金を限度額まで目いっぱい使ってしまうことを前提にしているからにすぎない。

強制決済されてしまうレベルまで含み損を持ち続けた場合、ハイレバレッジの取引をすることで口座の資金を根こそぎもっていかれる危険性がある。

証拠金維持率に対するロットの枚数を常に頭に入れておき、損切りをしっかりできるトレーダーでればハイレバレッジのリスクは十分コントロールできる。

例えるならば、ハイレバレッジで運用することはエンジン出力の大きいスポーツカーに乗っているようなものだ。

若葉マークの初心者がいきなり200キロオーバーで走れば当然事故を起こす確率が高い。

やみくもにレバレッジをあげるのではなく、公道を走るようなときは実質レバレッジを低くしておく。

ここぞというというチャンスの時に限りハイレバレッジを効かせれば、爆発的な加速力で資金が増えていく。

ルールを守って安全運転を心がけていれば、ポルシェであろうがフェラーリであろうが大事故を起こすことはない。

FXの最大の魅力はハイレバレッジによる資金効率の高さであり、リスク管理をしっかり掌握していればハイレバレッジでの運用は大きなメリットになりうるのである。

自動車はスピードがでるから怖いというのではれば車に乗らなければいいわけだし、レバレッジを利かせられる投資が危険であるというのならそもそもFXという金融商品に手をだすべきではない。

どのような投資でもそうだが取るべきリスクの大きさは適切なのか、具体的な数値を求めて把握しておけばとりかえしのつかない損失をさけることができるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?