【あかっぱのブラジル協力隊活動記】Vol.45

こんばんは、あかっぱです(^^♪

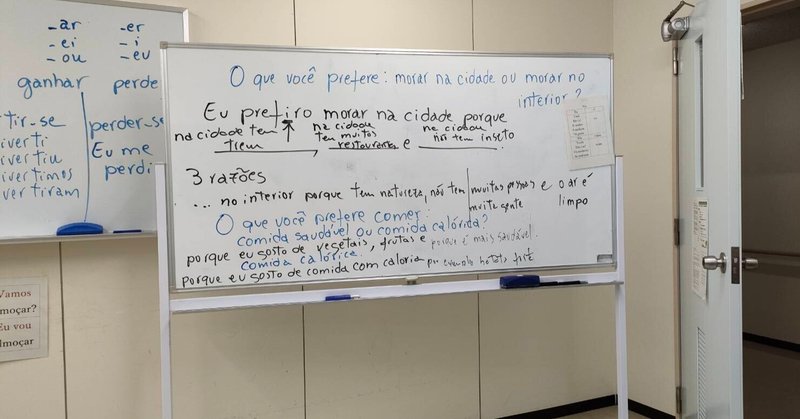

今日は語学授業で、「クリティカルクラス」というのがありました。

「クリティカルクラス」とはなにか?

訓練生が先生になって、自分の現地での活動に活きるような授業(プレゼン)をほかの訓練生に伝える授業。

もちろん、全部ポルトガル語で!

一人に割り当てられた時間は30分。その時間を使って、自分は数学をやることにしたんです。

内容は「17番目の不思議」っていう、自分が好きな数学の教材を。

正直、授業っぽくやるのは気が進まなかったけど、

「ポルトガル語で授業をやったらどうなるんだろう?」

「そもそもこの教材を、職種も、年齢もバラバラのこのメンバーにやったらどうなるんだろう?」

という自分の興味からとにかくやってみることに。

やってみての感想は

「楽しい! けど、なんか違うな。。。」

教材としてはすごく面白くて、

「なんで!???」

とか、規則性を見つける場面では

「わかった!」

という声も上がって、久しぶりに授業をやった感じがあって、少なからず少しは数学を楽しんでもらえた授業ができたのが楽しかったんです。

でも、「なんか違うな」って思ったのはなぜか?

今思うに

「受けている人の関心のずれ」

一人の同期は、規則性があることには気づいていたけど、それ以上に「なんでそうなるのか」に関心があったようで、授業が終わったときにはちょっともやっとした感じだったんです。

そこを自分は、はっきりと掴んでもなかったし、掴んでいてもその部分をポルトガル語で伝える力がなかった。

そもそもの語学力をもっともっと上げないといけないのはもちろんで(途中、予定してなかった「この言葉をいいたい!」「このことを伝えたい」ってなったときに。本当に全然話せなかった。。。)

でも、それ以上に

「目の前にいる人たちがどう思っているのか」

を感じることの大事さと、いざ人前に立つとそれができなくなる感覚を、久しぶりに味わうことができたのが、すごくすごく大きかったです。

授業の時もそうだったけど、いざ人前に立つと、自分の伝えたいことや、自分の予定していたことを伝えることに注力してしまいがちになる。

でも、それって広く見れば、協力隊の活動そのものも全く同じで、

頭では「現地の人と同じ目線で」ってわかっていても、いざその場に行くと、今日みたいに、目の前の人の姿を掴みきれないで終わってしまうことがあると思う。

だから、今日の感覚を忘れないで、自分が何かアクションを起こした時には、絶対目の前の人たちがどう思っているのかをちゃんと把握しようって思いました。

さてさて、今週も折り返し!

明日やったら明後日は最後の小テスト!

そして、実は訓練所生活もあと15日!

悔いなくやり切りたい!

最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?