映画レビュー、いずれも劇場にて観劇したもの(ネタバレは多分していない)

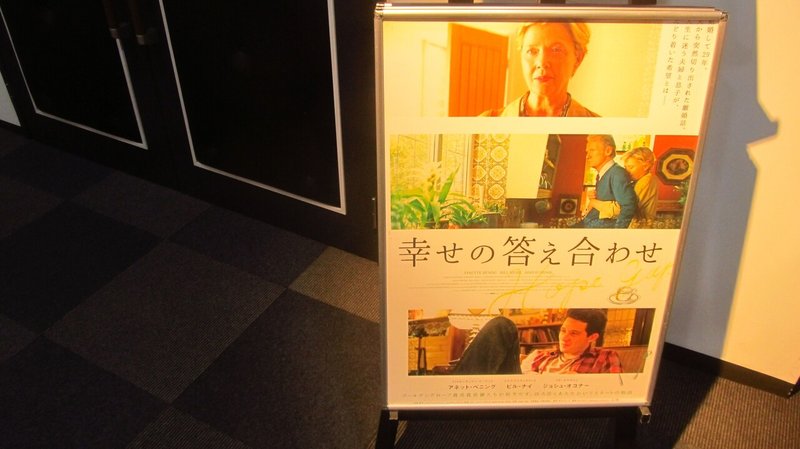

「幸せの答え合わせ」(☆☆)

脚本が役者にすべてを喋らせ過ぎている。対話劇のごとき体裁になっていることで(すくなくとも重要な息子役は父母の「聞き役」として機能的に導入された装置のごときものであるとしか思われない)主題が映像としての膨らみや広がりを有することがなく、俳優たちが語れば語るほどにむしろ映画全体が私的な方向に矮小化されてしまっている。要するに映画として魅力的ななにかがあるわけではなくセリフで展開が進んでいくだけなので次第にコイツらのことなどどうだっていいよ、面倒くさい、とならざるをえないのだ。一方で俳優陣は相応に奮闘をしているとみるべきだろう。☆ふたつのところをそこを加味して三つとする(いやたしかに演技は良かったろうが、二つだなどうも……)。

監督にいい印象がないのでまったく期待せずに観て、予想していたように退屈し通しでした。時にふとしたしぐさや視線の動きこそが口よりも饒舌であるように、カメラの動き照明やらによってこそ心理の動きを饒舌に捉えられるのが映画であるはずだのに、それを看過しているからこうなる。中途半端に煮え切らなくさせた「12人の怒れる男」を観たいわけじゃない。

「青葉家のテーブル」(☆)

つなぎの映画として観劇をし、予想の通りに開始十秒で愕然とさせられそのまま☆一つで突き進んでくれた。棒立ちのカメラが作りだそうとしているのは映像というよりは紙芝居であり(なんで写真家に映画の撮影を任せるのですか)、最初から最後までにわかには信じがたい棒読みの演技ともいえない演技(主人公の友人役が少しいいくらいだろうか)、編集ははしばしで破綻しており、脚本は時間経過を無視しがちである。あらすじを書き起こすと、……田舎で「満福」だとかなんだとかいう喫茶店を開いている女性が、なぜか「センスがいい」からというので本を三冊だし、なぜか海外百カ国以上のメディアから注目を集めており、その娘のモラトリアム期を描いた青春ドラマなのであるが、その娘というのがなぜか母親に「嫉妬」をしている。すべて、どうだっていいではないか。そんな話が「こんな日本語を喋る日本人は日本語教室にだっていないだろう……」と呆れかえるような演技で延々続いていき、結末は教条的かつ薄っぺらい。カメラワークが死んでいる一方で美術や料理はいかにも「インスタグラム」然とこぎれいなものが多いなか、なぜか肝心の「満福」の名物メニューはピラフの上に卵焼きを載せたようないい加減な料理であった。

邦画がひどいのはわかっています。だが、香港映画→台湾映画の予告編二本のあとに、わが国のこの映画が上映され始め、最初の旧態依然としたカメラワークのあり方と役者のかけあいとでガックリうなだれてしまうのは、いたって当然です。要はその当然が当然ではなくなってしまった人たちが、フツーのいい人たちにむけてこういう映画を作るのでしょう。個人的には、それはもとは映画とはなんの関係もない話だとおもいます。

「夢みるように眠りたい(デジタルリマスター版)」(☆☆☆☆☆)

標題のつけ方ひとつをとって頭を抱えたくなるほどの、完璧な標題。サイレント、かつ光と影の高度な芸術性を有しながら劇中劇の構造を作り出し、作品の筋としてはアメリカの夜や8 1/2の間の子といったところだが、映像と音楽が作り出す詩情と強度を前にしてはそのような既視感はおよそかき消される代物であり、むしろあらゆるものを剽窃して踏襲をするモダニズム的なそのあり方からして本当の「邦画」がここにはじまっている、とさえとれる。これこそが「日本」がつくった、「日本」を撮った映画なのではなかったか。

浅草が舞台だからとかそういうことではなく、こういうのが日本ということなのです。新古典主義的といってもいいが舶来のものをどんどんリミックスして作品を作り上げてしまう。今それを退行化したかたちで映画でやっているのが(まず新海誠を挙げるべきなのでしょうが)庵野秀明で、彼は「シン・ゴジラ」「シン・エヴァンゲリオン」ともどもロマン主義に陥っているわけです。そういえば、田舎の左翼の人にはそれがなぜか通じないのです(「秋刀魚の味」や「細雪」でも観ているのでしょう。だとすると、左翼なんだか右翼なんだか、よく分からない……)。ああ、右の人にももちろん通じないか。街宣車はなくなりましたが。そんなことはどうだっていいとして、本当に完璧なモダニズム作品でした。ジャンクばかりの邦画のDVDをあさって家で観るのではなく、映画館で出会えた、ということも本当に良かった。こういう映画に家ん中で一人で興奮していると、たちまちなにかあっ今の自分気持ちが悪い、ということになるのですよね……。あがた森魚はもちろん知っていたのですが(もちろんもなにも、音楽を積極的に聴いている人の間では知らなかったら恥ずかしい。私は十代のころからタワレコでムーンライダーズの「ワースト盤」を聴いていたんだっ)。

「ゴジラvsコング」(☆☆☆)

設定を凝らして料理をしてはみたものの、その設定はスリリングではないというか、ひとまずは物語の進行感を煩雑に、まだるっこしくさせている印象が拭えない(それなりに考えたのだろうな、とは思わされるし、展開上の不自然さをきたしているわけではけしてないのであるが)。要するに視聴者はこの作品独自の設定に「付き合って」いてやらなければならず、それゆえにただひたすらに脳天気な映画を楽しむつもりでいると裏切られる、モヤッとしたものが残る――この映画に脳天気な娯楽作品以上のものを求めるべくもないわけであるが……。「怒るほどひどくはない」といったところか(笑)。

静かに本を読みたいとおもっており、家にネット環境はありません。が、このnoteについては今後も更新していく予定です。どうぞ宜しくお願いいたします。