cEDH Tips&Tricks集

最近わからん殺しが増えてきたので共有します。みんなが知っててくれたほうが僕が巻き込まれて死ぬ確率が下がって勝率が上がるので。

思いつくたび追記予定です。

全般

ドロー枚数をカウントしてみよう

これだけでガチで勝率跳ねます。

最近では日本のcEDHの強豪プレイヤーがどんどん積極的に発信活動を行ってくれるようになり、一定以上の強度のある統率者については回し方やテンプレリスト、構築理念などが周知されるようになりました。

統率者神決定戦なんかでも「知らねぇ~~~」みたいな統率者と当たる機会は少なくなって来たと思います。

それはつまり、マッチアップの時点である程度対戦相手のデッキの中身を想定することが可能になったということです。

デッキの中身を想定することが可能になったということは、仕掛け札の枚数・妨害の枚数といった、デッキ内の比率を把握出来るということで、さらに言えば、ゲーム開始時からの累計ドロー枚数をカウントすることで期待値上現在の手札に何枚の妨害があるか、という計算をすることが可能になります。

いちばん簡単な例をだしましょう、先日見事二度目の防衛を果たしたタカハシのリストを見てみましょう。

《織り手のティムナ/Tymna the Weaver》+《ルーデヴィックの名作、クラム/Kraum, Ludevic's Opus》のリストは現時点でほぼ固定化されており、妨害だけで言えば以下のような枚数配分になっていることが多いです。

打ち消し 10~11枚(《赤霊破/Red Elemental Blast》《偏向はたき/Deflecting Swat》込)

除去 7~8枚(バウンス込)

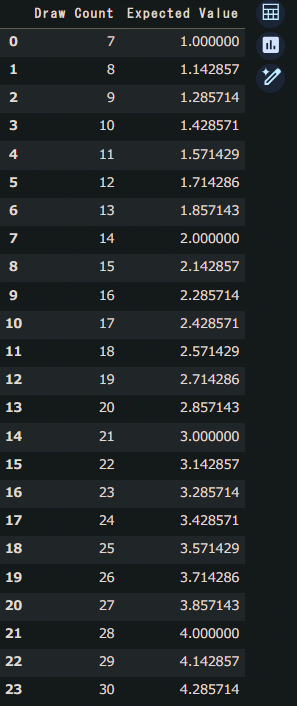

では、この《ティムクラ》に対して打ち消しの期待値を計算してみましょう。一旦初手の7枚から30枚までとして、期待値は二項分布の平均に基づいて計算できます。

n は引く枚数

k は特定のカードの枚数(この場合は10枚)

N は全体のカードの枚数(この場合は98枚)

としたとき、期待値E[x]は式としてはE[x]=n⋅k/Nで表されます。

うーん

import pandas as pd

# 定数の設定

total_cards = 98

target_cards = 10

# 引く枚数の範囲

draw_counts = range(7, 31)

# 期待値の計算

expected_values = {n: n * (target_cards / total_cards) for n in draw_counts}

# データフレームに変換して表示

df = pd.DataFrame(list(expected_values.items()), columns=['Draw Count', 'Expected Value'])

df

実はこんなもんです。除去の場合はもっと低いので早いゲームなら1ゲームに1枚飛んでくるか来ないかくらいということですね。

もちろん、《ティムクラ》の場合は《クラム》誘発の上からインスタントチューターを噛ませることで妨害になるので実際妨害の量はかさ増しされており、《沈黙/Silence》も妨害となることを加味すると実数値で+4枚くらいはあるので、この条件で計算してみるとこのようになります。

《汚れた契約/Tainted Pact》・《Demonic Consultation》とかまで妨害カウントし始めるともう少し多くなりますが・・・

ざっくり「何枚引いたら何枚妨害がある」というのを把握しておくだけで、対戦相手のドロー枚数を数える事によって卓の妨害の枚数を把握し切ることができます。

逆に言えば、対戦相手の脅威度測定の際には『現在の手札の枚数』ではなく、『ゲーム中の累計ドロー枚数』を用いるようにしたほうが吉です。

結局引いたカードが軽量のアーティファクトやクリーチャーなんかだと盤面に展開できてしまいますから、ドロー枚数に対して最終的な手札の枚数は少なくなってしまいます。

ゲーム中に良く他のプレイヤーの手札の枚数を聞くと思いますが、正直言ってあんまり意味ないです。(少ないときは期待値に加えて実数値上の上限がありますから想定しないといけない妨害の枚数が減ったりするときはあるので全く無意味というわけではないです)

そもそも引いたカードの枚数を数えておけば手札の枚数聞かなくても判断が可能ですから、敵に情報を与えずに自分だけゲームの流れを把握することができるようになります。(本当に脅威度の高いプレイヤーが他にいて周りのプレイヤーが気がついていなさそうなら、ドロー枚数を根拠に大声を出すべきですが)

キャラ対

《秘密売り、ティヴィット/Tivit, Seller of Secrets》

・投票

よくあるのは《ティヴィット》のプレイヤーが宝物×2、それ以外のプレイヤーが手がかり×3に投票するパターンですが、ちゃんとその意味を考えたことがあるでしょうか?

《ティヴィット》のプレイヤーのキープ基準としては遅くとも3~4tに《ティヴィット》を着地させることを目指すわけですが、そうなると、多くの場合盤面に6マナが残った状態で着地させられることは少ないです。

逆に言えば統率者をプレイした時点でマナが返ってくるので、他のデッキと違い《吸血の教示者/Vampiric Tutor》で《魔力の墓所/Mana Crypt》ではなく《宝石の睡蓮/Jeweled Lotus》を持ってくることが多々あります。このあたりのプレイ指針としては《ディハーダ》に近いですね。

ということで、《ティヴィット》の1回目の投票はマナ問題を解決するために、《ティヴィット》のコントローラーは宝物×2に投票することが殆どです。

これに対してマナ問題の解決を助けないようにするため、それ以外のプレイヤーが対の選択肢である手がかりを投票で選ぶことは理にかなっていますが、これは初回の投票、それも早いターンの場合にのみ適用される理論であることはよく理解しておく必要があります。

極端な例を挙げますが、土地3《宝石の睡蓮/Jeweled Lotus》でプレイした《ティヴィット》の着地で宝物×2手がかり×3を出した返しに、頑張って護法を支払って除去したとします。

こうなると《ティヴィット》の盤面には5マナしか残らず、8マナになってしまったティヴィットを唱えるには追加で3ターン以上の時間を要することになります。

このようなプレイ、あるいは除去するタイミングが多少遅れても、他のアクションに宝物を使った隙に除去を挟み込み、《ティヴィット》の再プレイを遅らせるプレイを採るつもりなのであれば常に手がかりを与えるプレイは許容されます。

しかし、《ティヴィット》が除去できない/除去することが相応しくないまたは貴方の使っているデッキが他のプレイヤーの足回りを潰すほどリソースに余裕のない弱いデッキの場合、2回目以降の投票についてはよく考える必要があります。

例として、先程のパターンで《ティヴィット》をプレイしたあとの盤面を考えてみましょう。

この状況で《ティヴィット》が攻撃した際、1回目と同じように投票したとします。(《ティヴィット》のプレイヤーは再キャストに備えてここまではほぼ確定で宝物を選択します。)

すると盤面は以下のようになります。加えて、土地くらい置いてみましょう。

この状況、最大4ドローが可能です。最低でも2ドローはします。

ではその次のターンを見てみましょう、また同じ投票をしたらどうなってしまうでしょうか?

手がかりで2枚引いたと想定したときの盤面です。《ティヴィット》を再キャストするためのマナは十分に蓄えられているため、此処から先は宝物も切って積極的にドローに変えてくるでしょう。

とすれば、この周は何事もなければ8マナを維持したまま4ドローが可能です。先程のターンと合わせれば6ドローしています。《ティムナ》3way2回と同じ枚数引いています。

もちろん、マナを他のことに使えないのでテンポを犠牲にカードを引いている形にはなりますが、《ティヴィット》は一度着地してしまえば《訓練場/Training Grounds》+《トリトンの英雄、トラシオス/Thrasios, Triton Hero》と同じペースでカードを引くことが可能です。

もちろん手札が十分量ある《ティヴィット》に余計にマナを与える必要はありません。こちらが手がかりを渡すことは確実にテンポ得にはなります。

今回この話題で述べたいことは、投票の意味を理解してプレイしよう、ということです。

当然他の様々な要素が絡んでくるので一口にこれ、といった結論を言語化することは難しいですが、一つの指針としては言えることはその時《ティヴィット》のプレイヤーにアド損(⇔テンポ得)をさせたほうが良いと考えるのであれば宝物に、テンポ損(⇔アド得)をさせたほうが良いと考えるのであれば手がかりに投票するのが良いでしょう、ということです。

《ティヴィット》に苦手意識を持っている方はこのあたりを意識するだけで結構変わります。

・戦闘関連

このデッキ、《ティヴィット》単騎立てて殴り続ける都合上、ブロッカーを用意できるタイミングが少ないです。《織り手のティムナ/Tymna the Weaver》通り放題!

なのでライフ詰めるのが結構効きます。ゲーム伸びるとチャンプとはいえ飛行ブロッカーも増えてきて首が回らなくなっているところもよく見ます。とはいえ有利コンバットなので殴るんですが、その場合またガラ空きの盤面になだれ込まれて結構死にます。

また、逆にライフを詰めすぎてしまうときもあります。飛行ブロッカーにチャンプされるだけでもテンポ損がすごいデッキなので、できるだけ飛行のいないところに殴ろうとします。なので話は逸れますが意外と《フェアリーの黒幕/Faerie Mastermind》とか立てておくだけで殴ってこなくなります。

話を戻すと、コンバットの6点は流石のEDHといえど痛い。追い詰められたプレイヤーは強制的にゲームを動かさざるを得ませんから、その結果緊張の糸がほどけて最終的に他のプレイヤーに勝たれてしまう、といったシーンはよく見ます。そういうときは《ティヴィット》殴らないで立てておくだけでライフも守れるし均衡も崩さないしで良いことづくめなんですが所詮補助輪デッキなんでだーれもやらないっすねこのプレイ。

このあたりの感覚を知識として入れておくだけでかなり立ち回りやすくなります。これ身に着けて早く関西勢は金華殺せ!

《破天荒、ステラ・リー/Stella Lee, Wild Card》

・除去の打ち方

そろそろ《ステラ・リー》に除去を打たないと負けることは皆さんわかってきたと思う頃ですが(わかってますよね?)、普通のノリで除去を打ってはいけません。それは《ステラ・リー》の思う壺です。

《ステラ・リー》使いも流石にもう除去をかいくぐらずに勝つことが難しいくらいにはこのデッキの仕様がバレてしまっていることは理解しています。

ですから、最速でプレイするのではなくある程度のバックアップを用意して来ます。問題はそのバックアップの切らせ方です。

《ステラ・リー》の能力を読むとき、やはり直接死因になる2つ目の能力に目が行きがちですが、今回話題にするのは1つ目の能力です。

貴方の手札に除去が2本あります、ここでは《剣を鍬に/Swords to Plowshares》と《赤霊破/Red Elemental Blast》とかにしておきましょう、なんでもいいですが。

普段、除去を打つとき――《ギトラグの怪物/The Gitrog Monster》とか、除去じゃないと止まらないタイプのヤツ――は、基本そのプレイヤーの前のターンのエンドステップに打つと思います。テンポの概念から考えればそれが妥当です。

よって当然貴方は《ステラ・リー》のプレイヤーの前のターンのエンドステップに《剣を鍬に》を打つでしょう。

《ステラ・リー》のプレイヤーも構えていたバックアップ呪文で対応してきます。しかし幸運なことに、貴方の手札にはもう一枚の対処札、《赤霊破》があります。上から重ねて打って……はいけません。

この《赤霊破》に対して《ステラ・リー》の妨害をもう一枚食らってしまうと、衝動ドロー能力が誘発してしまいます。そう、彼女を駆るプレイヤーは常に2枚目の呪文を唱えたがっているということを念頭に置きましょう。

《ステラ・リー》に除去を打つときは、テンポの理論を無視して1ターンに1枚づつ打つことを心がけましょう。時には他のプレイヤー同士でコミュニケーションを取ることも肝要です。

《有翼の叡智、ナドゥ/Nadu, Winged Wisdom》

単独で記事書きました。こっち見てください。

あとがき

先頭にも書きましたが随時更新予定です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。いつも通り疑問、質問、いちゃもんは僕のXまで。

しっかりキャラ対して快適なcEDHライフを、それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?