ウォレス・スティーヴンズ「The Idea of Order at Key West」訳

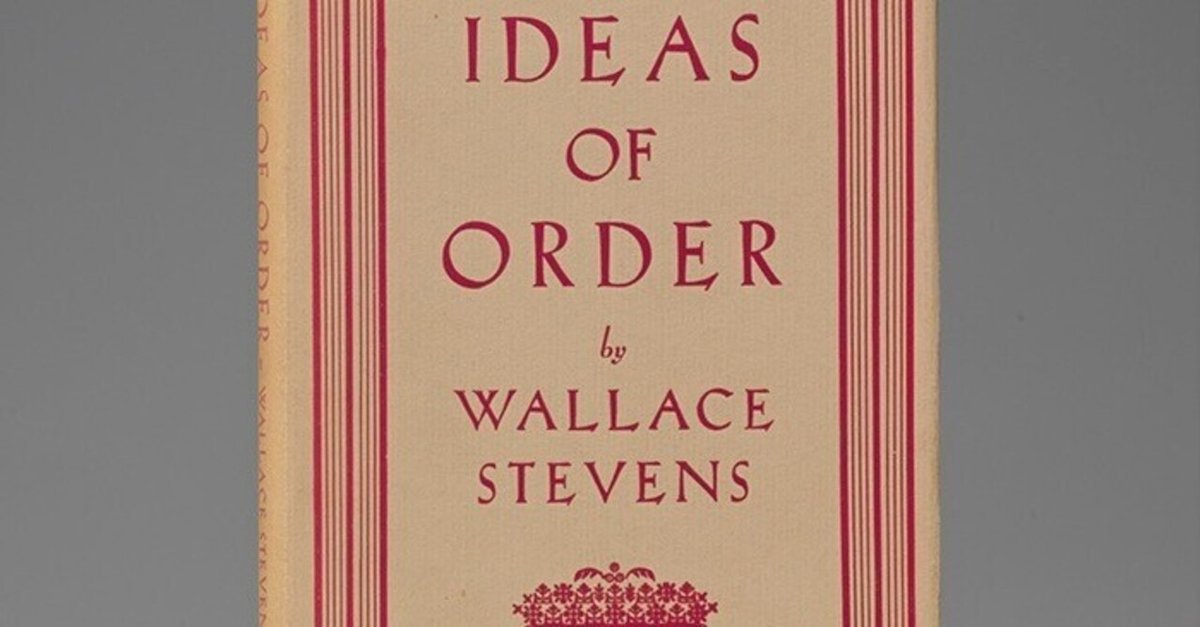

ウォレス・スティーヴンズの詩集『Ideas of Order(1936)』の中の「The Idea of Order at Key West」の訳

The Idea of Order at Key West - Wikipedia

この詩、現実世界と想像の世界が相反するのをテーマとしているのですけれど、

それより、sea(si:) と she(ʃiː) のシャレがある様に思われるので、うみに似た音のうねめを使ってみました。

キーウエストに於ける秩序の概念

この采女は海域を跨ぎ越える様に歌った。

水が心象を形作るなど、身体まるっきりの身体、

身体現象の声を形作るなどけっしてない、空っぽの

袖をハタハタさせて、それが何か身体の動きに似てるとしてもね、

引き伸ばされた叫びを作るとしてもね、必ず叫びを呼び起こすとしてもね、

僕らがそう思ったとしても、僕らの様な身体ではなく、

紛れもない海のもので、非人間のものだ。

海がこの采女の面型ではない。采女は采女でしかない。

歌と水は繋がった音像を成しているわけではない、

この采女が聞き取った音を歌っているとしてもね、

采女が歌うのは、一語一語言葉として発せられているのだから。

采女の歌う楽句のどれもが、ザザザと言う波と

ギギギと言う風を思い起こさせるとしてもね。

僕らが耳にしているのは、海ではなく、この采女なんだ。

こう言うのも、この采女が歌っている歌を作ったのはこの采女なのだから。

いつも半分閉じた様でいて、悲劇的身振りをする海は、

ただ場所というだけ。その側を采女は歩いて歌っている。

この歌の精神は誰のだ、と僕らは問うのだけれど、それは、

これが僕らが求めてた精神だと思うからだし、采女が歌う度に、

いつもこれを求めなければと思っているからだ。

もしも、海のくぐもった音だけだったら、

あの湧き上がる音、それがたくさんの波に色付けられていても。

もしも、空と雲の、それに、沈んでしまって水に囲まれた

珊瑚の、遠くからの音だけだったら、

どんなに鮮明な音であっても、それは大気の底にある、

空気のうねる音と言うだけなんだ、夏の間、

終わることなく繰り返す、

ただの音。でも、意味のない水や

風がドッと落ちる音の中には、それに、

演劇的な合い間、高い水平性の上に重ねられた

青銅色の影、空と海の宏大な雰囲気の中には、

それ以上のものがある、

采女の声、僕らの声以上のものがある。

采女の声だった

消え入りそうなその声を空が甲高くしたのだ。

采女は声がどう自足していくかきっちりと吟味していた。

采女が歌う世界、その世界の中では、

采女ただ一人が、その世界を作り上げる熟練工なのだ。

采女が歌えば、海は、もともと固有の本質があったはずなのに、

采女の歌が海の本質になってしまう、采女が創造者だからだ。

それで僕らは、采女が一人っきりで闊歩していくのを眺めてる、

それで僕らは、采女にとって世界など存在しないのだと分かった、

采女にとっては、自分が歌った、歌っている世界だけがあるのだ。

ラモォン・フェルナンデ君、君が分かっているのなら、

教えてよ、歌がどこで終わったか、どうして終わったか。

それで僕らは街へ帰ったのだけど、ほら、沖に碇をおろした舟があったよね、

あの舟のきらりとした灯りが、夜の帷りが降りてくると、大気を突き刺して、

夜を抑えて、それに、飾り立てられたところと真っ赤かの柱を固定して、

そうしてから、夜に魔法をかけて、ととのえ、色を濃くしてしまって、

空と海を空を分けていただろ、

そのわけを分かっているのなら教えてよ。

采女の歌は現実世界の秩序への怒りなんだ、まったく

現実の海の秩序だった言語への創造する者の怒りなんだ、

芳しい門、仄明るい星が散りばめられた空と言った言葉への怒り、

幽霊が跋扈するところ、哀歌を歌うところでの僕ら自身と

僕らの先祖の言葉への怒りなんだ、怖気付いたよね、ラモォン君。

ちょと連想したので、

ヘルムート・ラッヘンマンの1982年の管弦楽作品『Mouvement (– vor der Erstarrung)』をリンクしておこうと

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?