なぜ、「一重の半身」が大切なのか?【後編】

【前編】では、

「一重の半身」について、形(かたち)の解説と、「入身」・「転換」を例に挙げて、その重要性を見てきました。

↓ ↓ 【前編】はこちら ↓ ↓

【後編】では、

「一重の半身」の重要性を、別の視点から見ていきます。また、最後に、「一重の半身」に慣れるための「稽古法」を紹介しています。

(4)相手に晒す身体の範囲を小さくする(平たくなる)

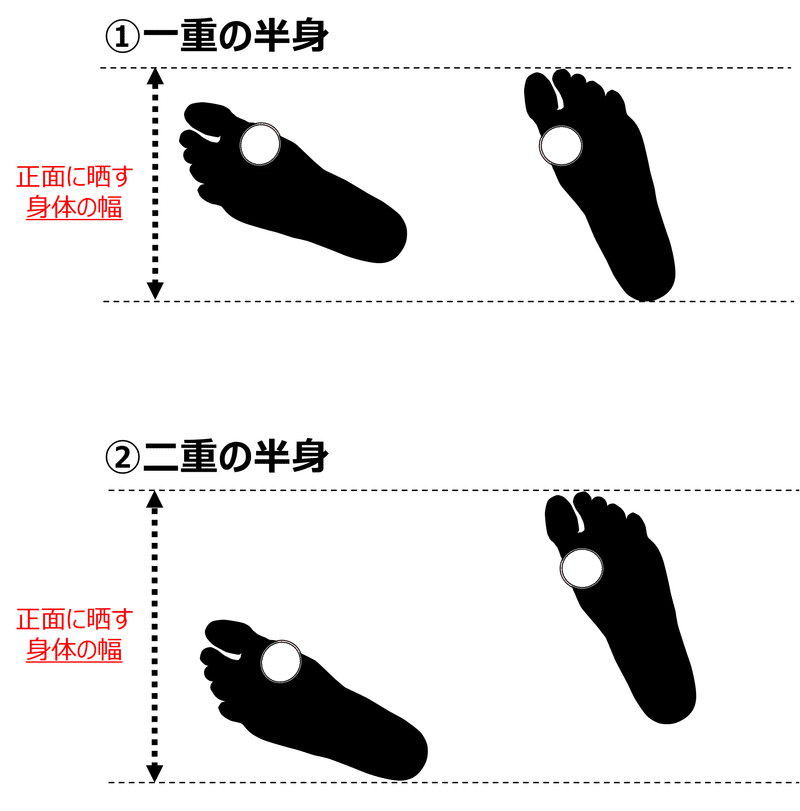

「一重の半身」と「二重の半身」を比較すると(下図9)、前者のほうが、正面に晒す自分の身体の幅が小さくなることがわかります(※上半身の構え方によっても、正面に晒す身体の幅は変わります)。

つまり、正面から斬り下ろさせる、または突かせることを考えた場合、一重の半身のほうが、より小さな動きによって、相手の攻撃線から外れることができるのです。合気道には剣術や槍術の理合が多く含まれていますが、一重の半身も、その理合が体現された姿勢であることがわかります。

半身による「身体の幅」の違い

(5)線を錬り上げるための「基準」となる

一重の半身が基本姿勢として身に付くと、それが基準となり、はっきりとした稽古ができるようになります。

どのような技芸であれ、はっきりと稽古を行うことは上達のコツです。そして、はっきりとした稽古を行うためには、「基準」が不可欠です。

合気道では、稽古によって自分の「線」をつくり、錬り上げていきます。この「線」は、形として残るものではありませんが、動きに熟達すれば、自分が動く軌跡に線が引かれていくように感じられます。そして、その線は、周囲の人にも見えるようになります。

「線」を描くためには「基準」が必要です。

そして「一重の半身」は、その「基準」となるのです。

相手との間合いや取らせ方(例:逆半身片手取り、後ろ両手取り 等)によって、「半身の角度(両足の拇指球を結んだ線がつくる角度)」が変われば、「線」の基準も、その都度変わってしまいます。

基準がコロコロ変わるようでは、そこから生み出される「線」を錬り上げていくことは難しくなります。だからこそ、基準となる「一重の半身」が大切なのです。

稽古の「基準」として、「一重の半身」を意識してみてください。

(6)「一重の半身」に慣れるための「稽古法」

稽古法①:足捌きだけの稽古

記事の冒頭で、一重の半身は「意識して慣れる必要がある」と書きました。しかし、稽古の中では、一重の半身以外にも、さまざまなことを考え・感じなければなりません。

合気道は基本的に「マルチタスク」です。しかし、人間は根本的に「シングルタスク」の生き物です。何かを意識すれば、別の何かが意識から抜け落ちます。だからこそ、稽古を通して、意識しなくてもできる要素を増やしていくのです。

合気道では「足捌き」が最も大切ですが、初級者は上半身の動かし方、特に、目に見えやすい手の動かし方に囚われがちです。しかしそれでは、最も大切な足捌きは、いつまでも曖昧なまま据え置かれてしまいます。そして、曖昧な足捌きのまま稽古を続ければ、その曖昧な足捌きが「癖」として定着してしまうのです。

そのため、技の稽古とは別に、「足捌きだけ」の稽古があるのです。

当会では、多田先生が初心者にも分かりやすく編み上げた、足捌きの稽古法(1〜14番)を行います。そして、これらの足捌きの稽古は、全て「一重の半身」が前提となります。足捌きの稽古では、一重の半身を常に意識しながら行います。足捌きの稽古によって、足の動かし方とあわせて、一重の半身にも慣れていきます。

稽古法②:天(あめ)のとり舟(船漕ぎ運動)

天のとり舟は、道場では呼吸操練の後に短時間だけ行います。これを、一人稽古では少し時間を取って行います。その際には、次の点を意識します。

基本姿勢(もちろん、一重の半身)

特に、拇指球を結んだ線が真っ直ぐ、正面を向いていること(※慣れるまでは、畳の境目などを目印にして、線を確認するとわかりやすい)

重心の掛けかえの際に、安定した姿勢を崩さない(前のめりにならず、後傾もしない。動作中に押されても崩れない姿勢であること)

天のとり舟

稽古法③:呼吸合わせの動き(合気道的な動きで、全身に気を錬る呼吸)

こちらも道場では短時間だけ行っていますが、一人稽古では時間をかけて、動きを錬り込むように行います。ゆっくり行うことにより、重心の掛けかえや、上・下半身の連動、足先・指先までの感覚や動かし方を意識できます。

この稽古は、時間をかけて全身の動きや呼吸を錬り込むことに向いています。時間をかけることで呼吸も深くなっていくので、瞑想的な稽古法としても効果が高いといえます。

呼吸合わせの動き(合気道的な動きで、全身に気を錬る呼吸)

まずは1〜2分でも良いので始めてみましょう。半身を切り替えながら行っていると、長時間でも自然と行うことができます。また、同方向だけでなく、360度方向へ、自由に向きや場所を変えながら行ってみます。ただし、動くときには、必ず「一重の半身」であることを意識します。

「天のとり舟」も「呼吸合わせの動き」も、呼吸法として、特に「吐く」ことを意識します。「とり舟」は短く、鋭く、息を吐きます。一方、「呼吸合わせの動き」は、長く吐き伸ばすことを意識します。

以上、一重の半身に慣れるための、3つの稽古法を紹介しました。これらを意識して日常的に行うことにより、道場でも自然と、一重の半身を取ることができるようになります。

(本文終わり)

[参考文献]

(1)「一重の半身」とは?

・『Progressive Aikido: The Essential Elements』Moriteru Ueshiba, 2012, Kodansha International, pp22-25

・『合気道に活きる』多田宏, 2018, 日本武道館, pp238-242

(2)一重の半身に慣れるための稽古法

③ 「一重の半身」に慣れるための稽古法(その2)

● 呼吸合わせの動き(合気道的動きで全身に気を錬る呼吸)

・『合気道に活きる』多田宏, 2018, 日本武道館, pp348-349

【合気道至心会のご案内】

岐阜市を中心に活動する、合気道の道場です。

◎詳細はこちらのHPをご覧ください。

◎ご連絡は、WEBサイト内の「お問合わせ(以下URL)」から!

◎日々の稽古録を、こちらで公開しています(※概要のみ)。

◎各種SNSでも活動を報告しています。

よろしければ、フォローをお願いします。

▶ Instagram(@aikido_shishinkai)

https://www.instagram.com/aikido_shishinkai/

▶ Twitter(@ShishinKai_1111)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?