映画は、何も解決しない。スピルバーグ『フェイブルマンズ』

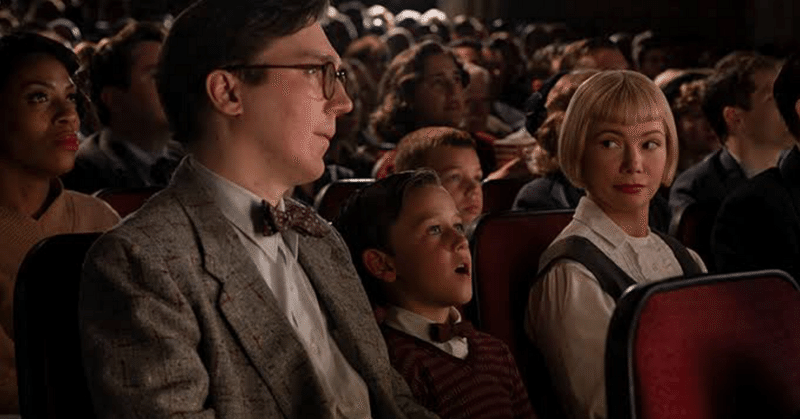

『フェイブルマンズ』

怖がりだったのに、列車がぶっ壊れる場面で映画の虜になってしまった男の子が、映画業界入りするまで。

なんて要約をすると、著名な映画監督の立身出世物語と勘違いされるかもしれない。「自伝的作品」という宣伝文句より、スピルバーグ自身の「私のキャリア史上最も個人的な映画」という言葉がしっくりくる。

つまり、これはサクセス・ストーリーではない。

むしろ、私的な失敗の物語である。良かれと思ってしたことが、ことごとく転覆するエピソード群が、魅力的なキャラクターたちによって展開していく。

自身の内面宇宙を覗き込んでいるからこそ生まれる真摯さに、胸打たれる。

確かに家族愛は描かれる。だが、家族と愛は分裂してしまうものなのだ、という容赦ない筆致にこそ、この監督の切実さが漲っている。

大らかだが、どこか破綻している母親への憧憬と反発。それは少年が、芸術のとば口に立とうとしているからでもある。優しき父親への不安もまた、決して単純ではいられない道のりが待ち受けていることを無意識に感じとっているからだ。

スピルバーグ映画に頻出する破壊的衝動の根拠が明かされている。この告白が、むしろ作家自身によるスピルバーグ批評のように展開していくから面白い。

模倣によって出発した少年の映画作りは、傷ついた母親を癒すために父親に依頼された家族映画の制作中、大きな壁にぶち当たる。

破壊と癒し。

スピルバーグの中には、本能と命題が呪縛のように存在し、その軋轢の果て、ハイスクール映画の場面では、驚くべき観客論にも突入する。

ここにはセンチメンタリズムは、ない。

一見、ノスタルジックなタッチだが、それはカムフラージュで、ユーモアさえ独特の寸止めで、観客を不思議な渦の中に巻き込んでいく。

安心することなく、あくまでもクリエイターとしての自分の源流にガチで向き合い、さらに驚愕すべき結末を用意する。

映画が素晴らしい、などとは言わない。

私は映画が好きだ、と断言する。

そこに、理由はない。

そして、映画が、何かを解決するわけではない。

さらに、上手くいったことではなく、どうにもならなかったことが自分を形成した、と言い切る。

カタルシスでも、ハッピーエンドでもなく、獰猛な啖呵を切るようなラストに、痺れる。

スピルバーグはカッコいい。

いま、かつてないほど、カッコいい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?