第5回 おしっこトラブルに対する鍼灸治療の現状 -過活動膀胱 編-

おさらい

おはようございます、京都のあごげんです。下部尿路症状を構成する3要因(蓄尿症状、排尿症状、排尿後症状)について、過去3回に渡って解説してきました。皆さん、おしっこトラブルの全体像が見えてきたでしょうか?おしっこに困った患者さんを目の前にしたら、第2〜4回のお話を思い返して頂ければと思います。

1.はじめに

さて、これまでおしっこトラブルの仕組みに関するお話しましたが、今回はやっとこさ鍼灸に関する話題です。主に科学的根拠に基づき、ある程度明らかになっている鍼灸治療の効果についてお話したいと思います。

では鍼灸は上記3要因のどれに効果が期待できるのでしょうか?実は蓄尿症状、排尿症状、排尿後症状のうち、鍼治療の有効性が最も多く報告されているのは、過活動膀胱をはじめとする『蓄尿症状』なのです。一方、前立腺肥大による物理的/機能的な閉塞や、神経因性膀胱(低活動膀胱)により尿の勢いが悪くなる状態、すなわち「排尿症状」は、残念ながら鍼灸が効果的とする報告はごく少数です。

2. 泌尿器科の診療ガイドラインに鍼治療は掲載されている

あごげんが大学院生の頃、改定された過活動膀胱の診療ガイドラインに鍼治療が載った時、とても驚いたことを覚えています。診療ガイドラインを読まない専門医はまず居ませんから、意外と鍼っていう手段自体は泌尿器科医には認知されているんです。このことから泌尿器科の領域では、医療分野との連携を図るうえで、比較的、良好な関係を築きやすい状況にあるのでは、と感じています。

過活動膀胱診療ガイドライン(第2版)

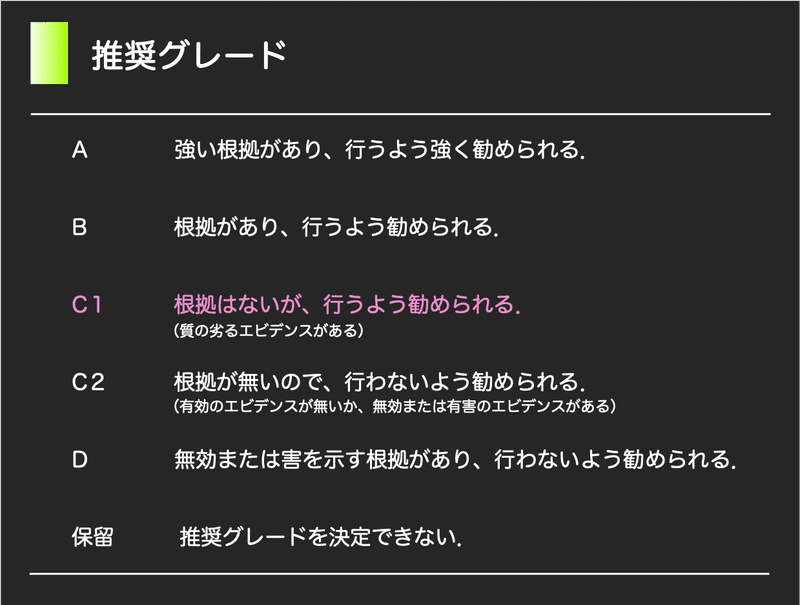

診療ガイドラインでは下図のように、治療をA〜Dの5段階で推奨度を分類しており、過活動膀胱診療ガイドラインでは鍼治療の推奨グレードはC1(根拠は十分でないが、行うよう勧められる)となっています。では、どのような論文が引用されているのでしょうか。

🔘引用文献の内容

ランダム化比較試験(RCT)(注釈1) 3編

系統的レビュー(注釈2)1編

🔘主に用いられる経穴

過活動膀胱治療に対する経穴は上髎、次髎、中髎などが多く用いられ、また三陰交は後述の経皮的脛骨神経刺激法の電気針刺入部位に相当します。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜

200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?