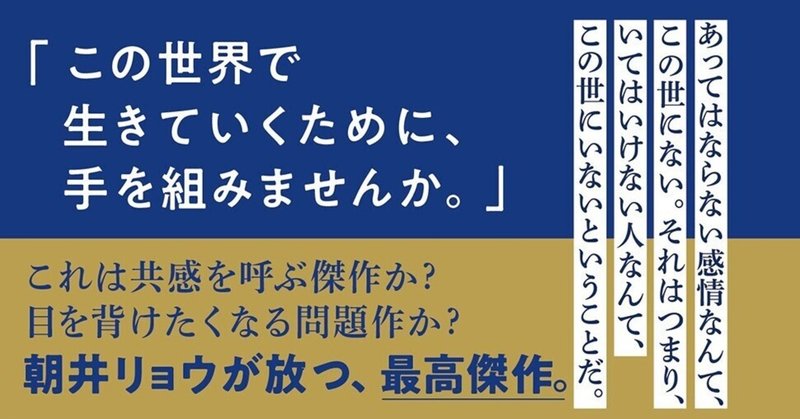

『正欲』

さも自分が変わっているということを声高に叫ぶ人が嫌いだ。

世界に唾を吐き汚いものとして扱っている自分自身を棚に上げ、自分が“真っ当に”、“普通に”扱われないことに腹を立てて毒をばら撒く。世界は自分のためにあるかのように。

自分の性格ゆえに世界を敵に回しているだけなのに、マジョリティが優先されて私みたいなマイノリティは理解されないと愚痴をこぼす。

そうではない。それこそ“安全圏にいるマジョリティの人が言える発言”だ。マイノリティである自分に酔っているだけ、その時点でマイノリティでもなんでもない。

浅瀬で水遊びして勝手に溺れてるだけ。本当の絶望や孤独はSNSに毒まみれの文章を書いたところで表現できるものではない。

それならば自己欺瞞に満ちながらも自己嫌悪を抱き続けている方がよほどいい。

この本の登場人物のように。

『正欲』を読みながらそんなことを考えていた。

読むたびに苦しくなる。でも乾いた喉が水を欲するように言葉を求めている。

もっと早く。いやでももっと丁寧に言葉を拾わなければ。

一つひとつの文字がしみ込んでいくように心に波紋を作る。

こんな風に感じたのは人生で3冊目。

1冊目は重松清の『疾走』で、2冊目は西加奈子の『アイ』だった。

昨夜も「終わってほしくない」という気持ちと裏腹にページをめくる手が止まらず、いよいよ睡魔に呑みこまれる直前まで読んでいた。

せっかく訪れた睡魔を逃すまいと無理やり目を瞑る。呼吸ができない。

ここ数日は途方もない集中力で『正欲』を読み進めており、私の心は完全に支配されていた。

本を閉じてもさまざまな感情が去来し、それぞれについて考え始めると呼吸の仕方を忘れるようだ。

口をパクパクと開けるしかないのか、いやそれより目を開けて現実に戻ろうかと逡巡していると、部屋の電気が消され暗闇に囲まれたことを察知した。

ああそうか、目を開けても真っ暗なんだな、ならば目を閉じていられる。そう思えたら呼吸が楽になり、そのまま睡魔に吸い込まれていった。

あの小説はなんなのだろう。希望なのか絶望なのか。生きろと言ったり死ねと言ったり。

以前父が「浅井リョウは人間にまつわるあらゆるものを突き付けてくるから、読むのが疲れるし、しんどい。でもとにかくすごい作家だ」と評していて、どれほどかと思っていたら想像以上だった。

私は常日頃から、「私のことを簡単にわかってなんてほしくない」と思っている。

理解してもらえるようなパーツを切り取って形を整えて差し出しているだけだ。

誰もがそうなのだろうと思っているし、個々の孤独に足を踏み入れることもしないし、自己主張もしない。

この本を読んでいくとさまざまな人たちが思い浮かぶ。

女性の気を失う姿に興奮する人

ただひたすら縛りたい人

本気の平手打ちをする人

人体から外部に排出される体液を求める人

社会的名声がありながら女装趣味がやめられない人

性に依存していた自分自身

私があのとき抱き仕舞い場所が分からずにいた感情を肯定された気がした。

それと同時にフラッシュバックのように過去が思い出され、相変わらず私はまだうまく呼吸ができない。

救いを求めるように古い知人にこの本を読んでほしいと連絡をした。“わかってくれそうな”人と、この本を読んだ衝撃を分かち合いたい。

そのようにして分散させなければ、いつまで経っても私の心臓のリズムはおかしなままだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?