【学会誌】タングステン先鋭探針の作製

こんにちは。

表面技術協会の学会誌である『表面技術』2022年11月号は電解研磨などの研磨技術に関する特集が掲載されています。

ポイントと気になった内容をメモしておきたいと思います。

今回の記事のタイトルは『パッシブ近接場顕微鏡用のタングステン先鋭探針の作製』で、著者は東京大学の梶原さんと他2名の方々です。

ポイント

先端径10nmのタングステン探針を電解研磨を用いて作成している

AC電解研磨→DC電解研磨の2段階研磨によって、それぞれだけを用いる場合に比べて安定して先鋭化することが出来る

電解で生じる濃度勾配がACとDCで異なることから、2つを使い分けている。

最後は先端を切る

今回の記事の内容は以下のURLの内容と近いです。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/pscjspe/2020S/0/2020S_23/_pdf

個人的に新しい発見は、最後の最後に先端を切ることで10nm径を作成している点でした。

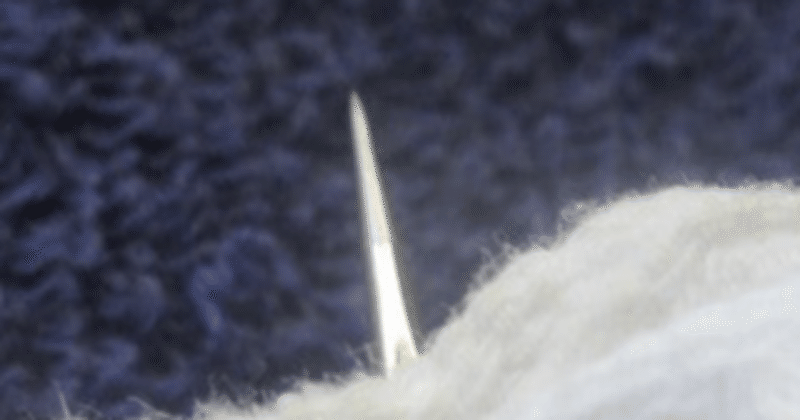

下図がその模式図ですが、DC電解を続けると、液面付近(赤矢印の辺り)のイオンが先端に移動していって濃度勾配が出来るので、液面付近が優先的に細くなるみたいです。

最終的にこの部分が切れたタイミングで電解を止めることで、10nm径の探針を作るということですが、ここは電流値を見ていても変化が小さすぎるので、手動で操作しないといけない職人技の世界でした。

ポイントで、”安定”という言葉を使っていますが、歩留まりは10%程度らしく簡単には出来なさそうです。

需要が少ないから成り立っている、というより研究者自身が作って一本一本性能評価しないといけないようなものなので、これくらいの歩留まりでも使えるのかもしれません。

著者の専門が、「針を作る」「近接場顕微鏡を作る」「小さなものを観察する」のどれかによって、この研究の今後が決まってきそうですね。

私だったら電解研磨はあきらめる気がしますが、やりようが有るんですかね。期待したいです。

今日は以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?