海軍軍人伝 大将(4) 加藤定吉

これまでの海軍軍人伝で取り上げられなかった大将について触れていきます。今回は加藤定吉です。

前回の記事は以下になります。

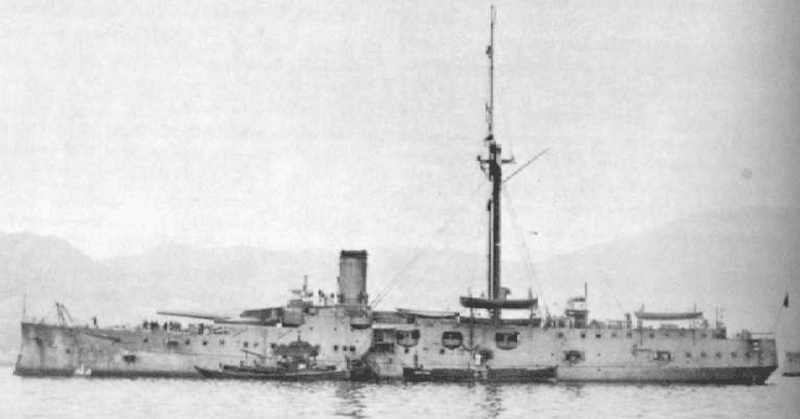

橋立艦長

加藤定吉は文久元(1861)年11月18日に幕臣の家に生まれた。江戸はやがて東京と名前を変えて新しい日本の首都になる。加藤は軍人を志して築地の海軍兵学校に入校した。生徒時代にコルベット龍驤でニュージーランドから南米や北米を巡る遠洋航海に参加したがこの航海では多数の脚気患者を出したことで知られる。明治16(1883)年11月18日に第10期生27名の首席で卒業し海軍少尉補を命じられた。卒業後も龍驤乗組を続け、さらにコルベット浅間を経て再び海軍兵学校で学ぶ。初期の日本海軍では卒業後もしばらく部隊勤務と海軍兵学校での教育を織り混ぜるやり方がとられていた。

教育が修了すると横須賀軍港の長浦水雷営に配属される。水雷営はのち水雷団を経て防備隊につながる部隊で軍港の防御にあたった。加藤はのち主に水雷畑を歩むことになるがその始まりであった。明治19(1886)年4月7日に海軍少尉に任官した。水雷術練習艦迅鯨乗組を経て巡洋艦高千穂分隊士、コルベット比叡分隊長として勤務したのち、開設されたばかりの佐世保鎮守府司令長官伝令使を命じられる。のちの鎮守府副官に相当する。当時の鎮守府司令長官は同じ幕臣出身の赤松則良だったが、赤松はまもなく現役を退く。佐世保にいるあいだの明治22(1889)年8月28日に海軍大尉に進級している(当時は海軍中尉の階級はない)。

巡洋艦高雄の分隊長と水雷長をつとめたあと、ドイツ留学中の華頂宮博恭王(のち伏見宮)のお付き武官としてドイツ勤務を命じられる。博恭王はすでにドイツ生活が4年におよびドイツ兵学校を卒業して海軍少尉候補生を命じられたばかりだった。その後もドイツ留学を続け、日清戦争の成り行きをドイツから眺めて戦後に博恭王に従ってともに帰国した。いったん巡洋艦厳島水雷長に発令されたがすぐに常備艦隊参謀に補される。歴代司令長官である井上良馨、坪井航三、相浦紀道に仕えたが、その後は海軍大臣秘書官として西郷従道に仕えることになる。明治30(1897)年に中尉と中佐の階級が復活して、12月1日に海軍少佐、27日に海軍中佐と相次いで進級した。西郷海軍大臣が日本ではじめての元帥の称号を得ると元帥副官を兼ねたが、その年末に海軍大臣が山本権兵衛に交代すると加藤も交代して巡洋艦秋津洲副長に転出した。巡洋艦笠置副長のあと、ドイツで建造されていた装甲巡洋艦八雲の受領のためふたたびドイツに渡る。日本海軍が日露戦争に向けて整備した戦艦6隻、装甲巡洋艦6隻(いわゆる六六艦隊)の大半はイギリスに発注されドイツで建造されたのは八雲のみだが、その八雲を任されたことから部内でも有数のドイツ通と見られていたことがわかる。

帰国後は海軍軍令部で先任副官として伊東祐亨部長に仕えたが、同時に西郷元帥の副官をも兼ねた。かつて大臣秘書官として仕えた西郷に気に入られていたのだろう。しかし西郷はまもなく亡くなり、軍令部副官専任となる。明治35(1902)年10月16日に海軍大佐に進級すると艦隊にもどって秋津洲艦長、巡洋艦橋立艦長を歴任した。日露戦争が始まると第三艦隊司令部が橋立に乗艦してくる。第三艦隊は日露戦争では華々しい活躍はなかったが、警備に重要な役割を果たした。旅順陥落後の異動で加藤は装甲巡洋艦春日艦長に移り、日本海海戦では主力部隊の一角としてロシア艦隊主力と決戦に臨んだ。

第二艦隊司令長官

戦後は装甲巡洋艦出雲艦長のあと海軍省人事局員をつとめ、ふたたび艦隊で戦艦鹿島艦長、戦利戦艦石見艦長を歴任した。さらに舞鶴鎮守府参謀長に移る。当時の司令長官は日高壮之丞だったがまもなく片岡七郎に代わる。明治41(1908)年8月28日に海軍少将に進級した。同じ舞鶴で海軍工廠長に横滑りする。舞鶴工廠はのちに駆逐艦建造で知られるようになるが当時はまだ整備途上で、最初の大型駆逐艦海風をまさに建造していた。明治44(1911)年には練習艦隊司令官として阿蘇、宗谷を率いてオーストラリア、東南アジアを巡る。乗艦していた候補生は第39期生で加藤より30年の後輩になるが、彼らはそのさらに30年余りのち、艦隊司令長官クラスで辛酸を舐めることになる。その中にはこの遠洋航海で巡った地域も含まれていた。

遠洋航海を終えると今度は佐世保でやはり海軍工廠長をつとめ、大正元(1912)年12月1日に海軍中将に進級すると横須賀でまたもや海軍工廠長に補せられる。四ヶ所の海軍工廠のうち三ヶ所の工廠長を歴任したことになりこの分野で高く評価されていたことが伺えるが、海軍工廠長は要職ではあっても出世コースとはとても言えない。加藤自身も前途を悲観したかもしれないが、幸いにも第二艦隊司令長官に親補されて親補職の地位を得ることができた。

翌年、ヨーロッパで第一次世界大戦が始まると日本も連合国側に立って参戦した。日本周辺にあるドイツの拠点はドイツ領南洋群島と中国山東省のドイツ租借地青島である。このうち青島の攻略は日英協同作戦として行われることになったが、主力となるのは日本軍である。海軍からは加藤の第二艦隊が担当することになり、加藤ははからずも日露戦争以来となる対外戦争の指揮をとることになった。

青島はドイツ本国から遠く離れており、孤立していて増援が来る可能性はなかった。駐留艦隊主力はすでに脱出しており、のち南大西洋で壊滅する。攻略を急ぐ必要はなく、加藤と陸軍の司令官神尾光臣は慎重に作戦を進めた。完全に包囲された青島近郊に陸軍部隊を上陸させ、海上からも砲撃を行なった。はじめて飛行機による爆撃も行なわれた。旧式巡洋艦高千穂がドイツ水雷艇の夜襲で沈没するという犠牲も出した(高千穂の犠牲者はシベリア出兵を除く第一次世界大戦での日本軍の犠牲者の大半を占める)が、最終的に青島は連合軍の手に落ちた。凱旋した加藤が乗り込んだ列車は新しく開業した東京駅に最初に到着する列車となり、東京市民の熱狂的な歓迎を受けた。加藤は教育本部長に移り、さらに翌年には男爵を授けられて華族に列せられた。

世界大戦後半は呉鎮守府司令長官に親補されて大正7(1918)年7月2日には同期生の山下源太郎や名和又八郎などとともに海軍大将に親任された。呉鎮守府長官を3年、さらに軍事参議官を3年つとめて待命となり、大正12(1923)年1月21日に予備役に編入されて61歳で現役を離れた。大正15(1926)年には後備役に編入されている。

加藤定吉は昭和2(1927)年9月5日に死去した。享年67、満65歳。海軍大将従二位勲一等功二級男爵。

おわりに

歴代海軍大将に加藤姓が四人いて多分最多だと思うのですが、そのなかでは2番目に無名なのが加藤定吉になります。加藤は青島攻略で名を挙げましたが、このときたまたま第二艦隊長官でなければ大将になれたかどうか微妙なそれまでの経歴でした。

ウィキペディアで、加藤が練習艦隊司令官の時に遠洋航海をしたのは第38期生とありますが、これは第39期生の誤りです。海軍兵学校卒業と練習艦隊編成と実際の遠洋航海にはそれぞれタイムラグがあるので勘違いしたのかもしれません。

さて次回は誰でしょう。そろそろ順番を飛ばすかもしれません。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は日露戦争中に艦長をつとめた巡洋艦橋立)

附録(履歴)

文久元(1861).11.18 生

明16(1883).10.15 海軍少尉補 海軍兵学校学術課程卒

明16(1883).11.21 龍驤乗組

明17(1884).10.10 浅間砲術練習課程卒

明18(1885). 1. 7 海軍兵学校復帰

明18(1885).12.24 海軍兵学校修学課程卒

明18(1885).12.28 待命

明19(1886). 2.23 長浦水雷営在勤

明19(1886). 4. 7 海軍少尉

明19(1886). 6.16 迅鯨乗組

明19(1886).11.22 高千穂分隊士

明20(1887). 4. 9 比叡分隊長心得

明20(1887). 6.27 比叡水雷長心得兼分隊長心得

明22(1889). 4.12 比叡分隊長心得

明22(1889). 5.15 佐世保鎮守府司令長官伝令使心得

明22(1889). 8.28 海軍大尉

明22(1889). 8.29 佐世保鎮守府司令長官伝令使

明24(1891). 7. 3 高雄分隊長

明24(1891). 7.23 高雄分隊長兼砲術長

明25(1892). 5.23 高雄水雷長

明26(1893). 3.13 待命被仰付

明26(1893). 3.21 博恭王殿下独国御留学中殿下附・独国出張被仰付

明28(1895).10.28 帰朝

明28(1895).10.29 厳島水雷長

明28(1895).12.21 常備艦隊参謀

明30(1897). 8.27 海軍大臣秘書官

明30(1897).12. 1 海軍少佐

明30(1897).12.27 海軍中佐

明31(1898). 1.28 元帥副官(元帥大将西郷従道附属)

明31(1898).12. 3 秋津洲副長

明32(1899). 7.25 笠置副長

明32(1899).12.25 八雲回航委員/副長(独国出張被仰付)

明33(1900). 8.30 帰着

明34(1901). 4.15 海軍軍令部副官

明34(1901). 4.23 海軍軍令部副官/元帥副官

(元帥大将西郷従道附属)

明35(1902). 7.18 海軍軍令部副官

明35(1902).10. 6 海軍大佐

明36(1903). 4.12 秋津洲艦長

明36(1903).10.10 橋立艦長

明38(1905). 1. 7 春日艦長

明38(1905).12.12 出雲艦長

明39(1906). 2. 2 海軍省人事局局員

明40(1907).11.15 鹿島艦長

明41(1908). 4. 2 石見艦長

明41(1908). 5.15 舞鶴鎮守府参謀長

明41(1908). 8.28 海軍少将

明43(1910). 4. 9 舞鶴海軍工廠長

明44(1911). 3.11 練習艦隊司令官

明45(1912). 4.20 佐世保海軍工廠長

大元(1912).12. 1 海軍中将 横須賀海軍工廠長

大 2(1913).12. 1 第二艦隊司令長官

大 4(1915). 2. 5 海軍教育本部長/海軍将官会議議員

大 5(1916). 7.14 男爵

大 5(1916).12. 1 呉鎮守府司令長官

大 7(1918). 7. 2 海軍大将

大 8(1919).12. 1 軍事参議官

大11(1922).12.10 待命被仰付

大12(1923). 1.21 予備役被仰付

大15(1926).11.18 後備役被仰付

昭 2(1927). 9. 5 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?