支那方面艦隊司令長官伝 (7)左近司政三

歴代の支那方面艦隊司令長官について書いていますが、前身の第三艦隊司令長官もとりあげます。今回は左近司政三です。

総説および前回の記事は以下になります。

練習艦隊参謀

左近司政三は明治12(1879)年6月27日に旧米沢藩士の家に生まれた。叔父の養子となり大阪に移ってそこで育つ。日清戦争後に江田島の海軍兵学校に入校して海軍将校をめざした。明治33(1900)年12月13日に第28期生105名中8位の成績で卒業し海軍少尉候補生を命じられた。首席は波多野貞夫だがのちに技術方面に進んだため次席の永野修身が事実上クラスヘッドとなる。巡洋艦橋立に乗り組み、明治34(1901)年2月から8月にかけて東南アジア、清国を訪問する遠洋航海に参加した。装甲巡洋艦磐手に配属され、明治35(1902)年1月18日に海軍少尉に任官した。佐世保水雷団で水雷艇に乗り組む。明治36(1903)年には水雷艇隊に所属によらず通し番号が与えられるようになる。特定の基地に固定せず機動的な運用を考慮したものだろう。左近司は呉水雷団に属する第七艇隊に移り、同年9月26日に海軍中尉に進級する。日露戦争が始まると対馬の竹敷要港部に属する第十五艇隊に移る。この隊は大型の一等水雷艇で編成される有力な部隊だった。秋には砲艦磐城の航海長に移る。磐城は西南戦争のころに建造された旧式艦で日露戦争では主に測量に従事した。明治38(1905)年1月12日に海軍大尉に進級した。戦後は水雷術練習所学生として本格的に水雷屋の道を歩み出す。駆逐艦朝霧乗組、巡洋艦千歳水雷長を経験して海軍大学校乙種学生と海軍水雷学校高等科学生を修了すると自他ともに認める水雷屋である。薩摩出身の長老である井上良馨大将の副官を1年半ほどつとめて明治43(1910)年12月1日に海軍少佐に進級するのと同時に海軍大学校甲種学生(第10期生)を命じられた。

学生を修了すると水雷学校附属の海防艦(旧戦艦)富士の水雷長、第一艦隊の参謀(司令長官は出羽重遠)をつとめて海軍兵学校の教官兼監事に補せられる。教官は教科を教え、監事は生活指導にあたるものである。短期間で練習艦隊参謀に移り、候補生となったかつての生徒たちを受け入れる立場となった。この年の練習艦隊は松村龍雄司令官のもとに磐手、吾妻で編成されていた。すでに第一次世界大戦が始まっており、第43期生の候補生たちが乗り組んでおこなわれた遠洋航海ではオーストラリアや日本が占領したばかりの南洋群島を巡った。準備中の大正4(1915)年12月13日に海軍中佐に進級している。帰国後は海軍省の軍務局に勤務した。ちょうど特務艦隊の編成派遣がおこなわれて左近司も関与したと考えられる。戦争末期に中立国オランダに派遣されるがまもなく同盟国イギリスに移り、ここで休戦を迎えた。大正8(1919)年12月1日に海軍大佐に進級し、講和条約の発効と実施を見届けて帰国した。

長門艦長

巡洋艦矢矧艦長をつとめて海軍省に戻り、人事政策全般と士官人事を担当する人事局第一課長、海軍の政策立案を担当する軍務局第一課長と、海軍省の中枢で勤務した。将官への昇進には一年間の艦長経験が必要とされており戦艦長門艦長に補せられた。長門は大正13(1924)年度の聯合艦隊旗艦をつとめていた。左近司のような水雷屋は比較的艦艇勤務経験が豊富なものだが、左近司は官庁や参謀勤務が多く、艦艇勤務は多くなかった。大正13(1924)年3月30日、曳航訓練の準備のため僚艦陸奥が停泊しているところに左近司艦長自ら操艦する長門が接近したが潮流を読み誤った長門は陸奥に衝突した。いずれも負傷者はなく大事には至らなかったが、虎の子の戦艦を傷つけたということで問題になりかけた。しかし司令長官の鈴木貫太郎が穏便に済ませたという。左近司は乗員から「陸軍大佐」という不名誉なあだ名をつけられる羽目になったが、年度末の大正13(1924)年12月1日に海軍少将に進級して海軍省人事局長に栄転した。

人事局長ののち、海軍省の筆頭局である軍務局長に転じて昭和3(1928)年12月10日には海軍中将に進級する。このころの海軍省では財部彪と岡田啓介が交互に海軍大臣をつとめていた。ロンドンで軍縮会議が開かれると全権に指定された財部海軍大臣の随員として随行する。軍務局長として海軍の軍備計画を熟知していた左近司は適任だっただろう。しかしこの会議はよく知られているように海軍部内に大きな亀裂をもたらす。左近司は条約に賛成の立場だった。条約問題が一段落したころに左近司は練習艦隊司令官に補され、八雲、出雲に分乗した海兵第58期、海機第39期、海経第18期生の候補生を率いてスエズ運河経由で地中海を訪れる遠洋航海をおこなった。

帰国した左近司は安保清種海軍大臣によって海軍次官に起用されるが内閣の交代により海軍大臣はまもなく大角岑生に代わった。しかしそれも半年ほどで五一五事件のためふたたび内閣が交代し、海軍大臣が岡田啓介に代わると左近司も次官を退くことになる。ちょうどこの頃、上海事変が起きて第三艦隊が編成され野村吉三郎が中国軍との戦闘を指揮していたが、停戦後に現地で開かれた天長節祝賀式に爆弾が投げ込まれるというテロで野村長官が負傷すると左近司があとを引き継いで第三艦隊司令長官に親補された。上海に赴いた左近司だが停戦で情勢はひとまず安定しており年度末には佐世保鎮守府司令長官に移って帰国する。

佐世保長官を1年つとめて軍令部出仕として無任所となる。翌年には待命となり、昭和9(1934)年3月31日に予備役に編入されて54歳で現役を離れた。一般にこれはいわゆる「大角人事」の一環とされるが、純粋に履歴だけをみるならば親補職をふたつつとめて年度末の定期異動で退任、待命を経て予備役という流れは特異なものではない。もっとも理論的で筋を通す左近司が大角海軍大臣に煙たがれたということは充分あり得る。

左近司は北樺太石油の社長などをつとめていたが、近衛内閣の改造で商工大臣として入閣する。しかし日米開戦を迫られた近衛内閣が総辞職して退任する。その後は貴族院議員に勅任され、鈴木内閣で国務大臣としてふたたび入閣する。ポツダム宣言受諾後に総辞職して退任となる。公職追放により貴族院議員も辞職した。

左近司政三は昭和44(1969)年8月30日死去した。享年91、満90歳。海軍中将正三位勲一等。

おわりに

左近司政三は中将で予備役となりましたがその後は二度に渡り閣僚に起用されて少なくとも政府上層部では評価が高かったことがうかがわれます。「陸軍大佐」のエピソードはそうした左近司だったからこそ繰り返し語られたのでしょう。

次の第三艦隊司令長官である米内光政については以下を参照ください。

次回は今村信次郎です。ではまた次回お会いしましょう。

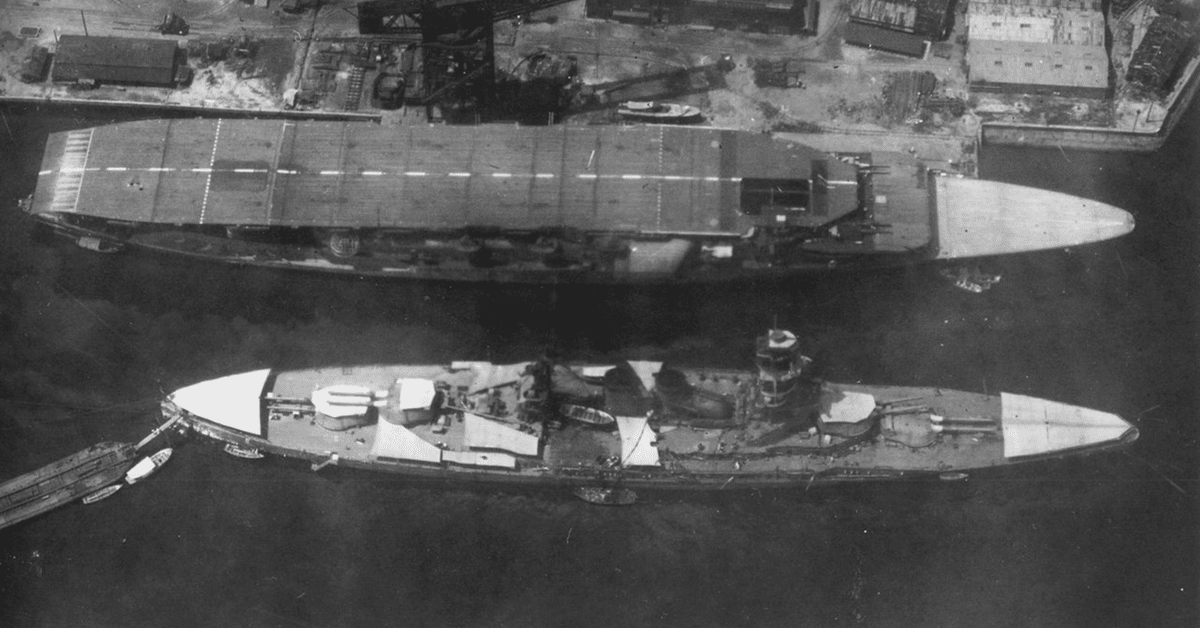

(カバー画像は戦艦長門と航空母艦赤城)

附録(履歴)

明12(1879). 6.27 生

明33(1900).12.13 海軍少尉候補生 橋立乗組

明34(1901). 8.22 磐手乗組

明35(1902). 1.18 海軍少尉

明35(1902). 5.31 佐世保水雷団第三水雷艇隊附

明36(1903). 9.14 第七艇隊附

明36(1903). 9.26 海軍中尉

明37(1904). 3. 5 第十五艇隊附

明37(1904).10.29 磐城航海長心得

明38(1905). 1.12 海軍大尉 磐城航海長

明38(1905).11. 4 磐城航海長兼分隊長

明38(1905).12.12 海軍水雷術練習所学生

明39(1906). 7.12 朝霧乗組

明39(1906). 9.28 千歳水雷長兼分隊長

明41(1908). 4.20 海軍大学校乙種学生

明41(1908).12. 3 海軍水雷学校高等科学生

明42(1909). 5.25 軍事参議官副官(大将井上良馨附属)/海軍軍令部出仕

明43(1910).12. 1 海軍少佐 海軍大学校甲種学生

明45(1912). 5.22 富士水雷長/海軍水雷学校教官

大元(1912).12. 1 第一艦隊参謀

大 2(1913). 5.24 海軍兵学校教官兼監事

大 4(1915). 9. 1 練習艦隊参謀

大 4(1915).12.13 海軍中佐

大 5(1916). 9. 1 海軍省軍務局局員

大 7(1918). 3. 5 蘭国駐在被仰付

大 7(1918). 6.19 英国駐在被仰付

大 8(1919).12. 1 海軍大佐

大 9(1920). 1.10 平和条約実施委員

大 9(1920).12.11 帰朝被仰付

大10(1921). 4.14 矢矧艦長

大10(1921).11.20 海軍省出仕

大10(1921).12. 1 海軍省人事局第一課長

大11(1922).12. 1 海軍省軍務局第一課長

大12(1923).12. 1 長門艦長

大13(1924).12. 1 海軍少将 海軍省人事局長

大15(1926).12. 1 海軍軍令部出仕

昭 2(1927). 3.25 海軍省軍務局長/海軍将官会議議員

昭 3(1928).12.10 海軍中将

昭 4(1929). 9. 6 海軍軍令部出仕/海軍省出仕

昭 4(1929).11.12 ロンドン軍縮会議全権随員被仰付

昭 5(1930).10. 1 練習艦隊司令官

昭 6(1931).10. 1 海軍軍令部出仕

昭 6(1931).12. 1海軍次官・海軍将官会議議員

昭 7(1932). 6. 1 海軍将官会議議員

昭 7(1932). 6.11 海軍軍令部出仕

昭 7(1932). 6.28 第三艦隊司令長官

昭 7(1932).12. 1 佐世保鎮守府司令長官

昭 8(1933).11.15 軍令部出仕

昭 9(1934). 3.26 待命被仰付

昭 9(1934). 3.31 予備役被仰付

昭10(1935). 7. 北樺太石油社長

昭16(1941). 7.18 商工大臣

昭16(1941).10.18 免商工大臣

昭18(1943). 1.14 貴族院議員

昭20(1945). 4. 7 国務大臣

昭20(1945). 8.17 免国務大臣

昭21(1946). 2.22 免貴族院議員

昭44(1969). 8.30 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?