海軍大臣伝 (7)加藤友三郎

歴代の海軍大臣について書いています。今回は加藤友三郎です。

前回の記事は以下になります。

海軍士官として

加藤友三郎は文久元(1861)年2月2日、広島藩士の家に生まれた。父は下級藩士ではあるが藩校の教授をつとめる学者でもあった。明治6(1873)年に海軍兵学寮に予科生徒として入寮した。当時はまだ生徒教育を海軍兵学校で完結させず、学校でも教育と実艦での実習を織り交ぜていた。明治13(1880)年12月17日に海軍少尉補を命ぜられ、明治16(1883)年11月2日に海軍少尉に任官した。入寮から10年を要した。卒業成績は同期生30名中、首席の島村速雄についで2位だった。

明治19(1886)年12月21日に海軍大尉に昇進(当時、中尉の階級はない)し、明治21(1888)年には海軍大学校の第一期甲号学生(のちの甲種学生)を命じられて参謀や高級指揮官となるべく教育を受ける。明治24(1891)年、イギリスで建造された防護巡洋艦吉野を受領するために渡英し、砲術長として艦を日本に無事回航したときには日清戦争がはじまる少し前だった。吉野砲術長として黄海海戦に参戦したが、清国北洋艦隊が壊滅したのちに海軍省軍務局第一課に移り、以後3年近く東京の海軍省で勤務した。このときの軍務局長は山本権兵衛である。

明治30(1897)年に海軍中佐に昇進し、戦艦八島副長、砲艦筑紫艦長を経たのち、海軍省第一課にこんどは課長として戻ってきた。明治32(1899)年から明治35(1902)年まで、山本海軍大臣、斎藤次官の下で海軍の政策決定の主務者である課長をつとめた。このあいだの明治32(1899)年9月29日に海軍大佐に昇進している。明治35(1902)年6月11日、常備艦隊参謀長に転じて日高壮之丞司令長官に仕えた。日露戦争を間近に控えて常備艦隊司令長官が更迭されると加藤も軍務局第一課長に戻ったが、いよいよ開戦が避けられなくなり第二艦隊が編成されるとその参謀長に補されて出征する。

聯合艦隊参謀長

上村彦之丞中将が司令長官をつとめる第二艦隊は装甲巡洋艦を基幹として編成されており、はじめのうちは戦艦を主力とする第一艦隊と旅順方面のロシア艦隊に対峙していたが、ウラジオストクを根拠とするロシア巡洋艦隊が日本近海の通商破壊に乗り出すとその捕捉にあてられた。ウラジオ艦隊はあるときは朝鮮海峡にあらわれて陸軍の輸送船を撃沈し、さらに大胆にも津軽海峡を通過して太平洋に進出し東京付近まで南下して商船を攻撃した。東京ではパニックが起こり、濃霧に紛れて行動するウラジオ艦隊を捕捉できない第二艦隊に対して「濃霧というが逆に言えば無能だ」などと非難の声が巻き起こり、上村長官の留守宅に投石する者まで出た。参謀長の加藤も焦慮が激しかったに違いない。ようやく8月にいたって朝鮮半島東岸の蔚山沖でウラジオ艦隊を発見した。完全に撃滅することはならなかったが、以後活発に活動することはなくなり上村と加藤はどうにか面目を施した。この直後の9月1日に海軍少将に昇進した。

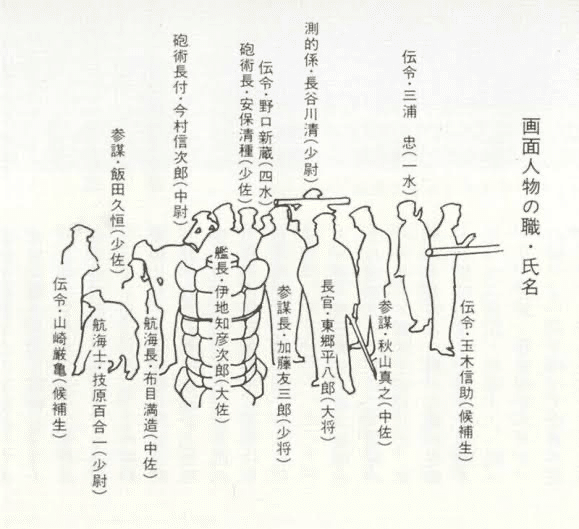

年がかわった明治38(1905)年1月12日、聯合艦隊で人事異動がおこなわれた。加藤は同期生の島村にかわって聯合艦隊参謀長に移った。5月27日から翌日にかけて繰り広げられた日本海海戦で加藤は旗艦三笠の艦橋で東郷長官の横に立って補佐し、完全勝利に導いた。そのときの加藤の姿は絵画にも描かれている。

聯合艦隊が解散されると加藤はまたも海軍省に戻って軍務局長に補されたが、半月あまりで内閣が勇退する形で交代し、山本権兵衛にかわって次官の斎藤実が海軍大臣に昇格すると、そのあとを追って加藤が海軍次官を兼ねることとなった。完全に山本・斎藤の系譜をうけつぐキャリアを歩んでいることが見てとれる。

明治41(1908)年8月28日に海軍中将に昇進し、明治42(1909)年12月1日には次官を財部彪に譲って呉鎮守府司令長官に親補された。呉で4年を過ごしたのち、大正2(1913)年12月1日に部隊指揮官としては最高の第一艦隊司令長官に移った。

海軍大臣

年が明けてまもなく、ジーメンス事件が発覚した。3月末に山本内閣が総辞職し、官僚出身の清浦奎吾が組閣に着手した。清浦が海軍大臣の候補に挙げたのが加藤友三郎だった。軍務局第一課長、軍務局長、海軍次官と海軍省の中枢に長年位置してきた加藤は海軍省の業務を熟知していた。その一方で直前の4年あまり東京を離れておりジーメンス事件に関与した疑いは薄い。適任であることは間違いないのだが、しかし加藤は同時にこれまで海軍主流派が追い求めてきた軍備拡張の中心におり、しかも現在はいざ戦争の時には部隊を率いて戦闘の前面に立つことになる第一艦隊司令長官である。軍備充実を望む思いは誰にも負けないものがあった。加藤は軍備充実を受け入れない限り海軍大臣にはなれないと迫り、清浦は組閣を断念した。かわって大隈重信が組閣することになり、海軍大臣には海軍省での勤務経験がまったくない八代六郎が就くことになる。加藤は引き続き第一艦隊司令長官をつとめた。

1年あまりのちの大正4(1915)年8月10日に八代海軍大臣が退任して、本命ともいうべき加藤友三郎が海軍大臣に親任された。この間に情勢は大きく変わっていた。第一次世界大戦の勃発により軍備充実に反対する声は小さくなっていた。八代大臣の時代にすでに緊急建造計画が提出されて予算が通過している。八代大臣は戦艦8隻装甲巡洋艦4隻からなる「八四艦隊」計画を内閣のもとに置かれた防務会議に提出して承認されていた。大正4(1915)年度予算ではまずその一部が提出されて成立した。

加藤は大臣就任直後の8月28日に海軍大将に昇進している。9月には「八四艦隊」計画の完成形を防務会議に提出し、大正5(1916)年度予算案にその一部を盛り込んで議会に提出、成立をみた。大正5(1916)年10月に大隈内閣は閣内対立がもとで総辞職し、大隈は外務大臣の加藤高明を後継に推したが山縣有朋はそれを許さず、朝鮮総督の寺内正毅元帥を首相に指名した。山縣は政権を政党から奪還した。この政変の影響というわけではないが大正6(1917)年度予算には大きな計画は盛り込まれなかった。大正6(1917)年6月「八四艦隊」計画の全予算が承認される。

大正7(1918)年3月、第一次大戦の戦訓をもとに「八六艦隊」が計画され、大正12(1923)年度までに完成させるとして予算が成立する。この年秋には米騒動のため寺内内閣が総辞職し、政友会の原敬が内閣を組織した。これにも加藤は留任する。原内閣ではまず物価高騰による艦船建造費の増加に対応するための追加予算を得たが、大正8(1919)年6月、加藤海軍大臣はいよいよ本命の「八八艦隊」計画を閣議に提出する。大正9(1920)年度予算で8年継続計画、合計金額7億6千万円あまりの「八八艦隊」予算が議会を通過した。大正9(1920)年9月7日、第一次世界大戦の功績により男爵を授けられ華族に列せられた。

大正10(1921)年、アメリカの提案により海軍軍縮会議が開かれることになる。加藤海軍大臣が全権としてワシントンに赴くことになった。日本の「八八艦隊」計画は財政上大きな負担になっており、アメリカも日本に対抗する建艦計画を推し進めており同様に財政負担に喘いでいた。イギリスは日米の建艦競争についていけず、なんらかの制限を求めていた。

11月21日、最初の会合でアメリカ全権ヒューズがのちに「外交爆弾」と呼ばれる提案を行なった。すなわち、主力艦の建造を10年間停止し、米英日仏伊の主力艦の保有比率を5:5:3:1.67:1.67 としてそれを超える分は廃棄する、というものだった。交渉の最初から主要な主張を全て公にするのは外交のセオリーを外れていた。

各国の代表はいったん持ち帰って検討することになった。ヒューズの提案は、加藤が長年かけてようやく目処をつけた「八八艦隊」計画を、完成をみる前に葬り去ることになる。次回の会合ではまずイギリス全権のバルフォアがアメリカ案の原則的支持を表明した。つぎに加藤が発言した。今回の軍縮会議の対象は実際のところ日本である。「八八艦隊」の推進者である加藤がなんと発言するか注目された。長身で痩せぎすの加藤はアメリカの記者から「ろうそく」と呼ばれていた。その加藤は「日本はアメリカ案の崇高な理念に感動し、原則的に同意する。ただし細部に関して僅かな修正を求める」と表明した。この加藤の発言によりワシントン軍縮会議は事実上妥結した。

加藤はのちに「いくら考えてもアメリカの提案は理にかなっており同意するしかなかった」と述懐したという。ワシントンで全権随員だった堀悌吉中佐に口述筆記させた海軍省あての書簡では「国防は軍人の専有物にあらず…次の戦争では日露戦争のような些少な金では戦争はできず、しかしその外債に応じ得るのは米国以外に考えられぬ。つまり米国相手の戦争は不可能ということになる。平たく言えば金がなければ戦はできぬということだ」と記している。

首席随員の加藤寛治中将などはこの妥協に猛反対したが加藤全権に叱責されてその意見は容れられなかった。「八八艦隊」は戦艦長門・陸奥の2隻(実際には八八艦隊完成時には長門・陸奥は第二線に退く予定だった)と補助艦艇の一部を残して放棄された。ロンドン条約での延長もあって昭和11(1936)年末からまで世界は「海軍休日」と呼ばれる時期に入る。

内閣総理大臣

ワシントンでの交渉がはじまる直前の11月4日、原首相が東京駅で刺殺された。内閣は大蔵大臣の高橋是清が首相となって閣僚のほとんどを引き継いで再組閣され、一見問題がないように見えたが、高橋は政友会員としては外様の新参者で、設立時から首脳部の一角を占めていた原と比べると党内統治力の低下は否めなかった。原の死から半年ほどで総辞職に至る。

この総辞職をうけて野党第一党の憲政会の総裁加藤高明が組閣をめざしたが、元老の松方正義や西園寺公望(山縣有朋はこの年2月に死去)は、短命に終わった第三次桂内閣や、迷走が激しかった第二次大隈重信内閣を支持してきた加藤高明の能力を疑問視していた。首相選定を主導した松方正義は加藤友三郎を第一候補、加藤高明を第二候補としてまず加藤友三郎に首相就任を要請する。加藤友三郎ははじめ固辞したが、憲政会の与党入りを阻止したい政友会の全面支持を得たことで受諾に転じ、大正11(1922)年6月12日、加藤友三郎内閣が成立した。加藤首相は海軍大臣を兼任した。

加藤首相はかねて撤退方針を示していた原首相の政策を踏襲してシベリア出兵からの撤退を表明し、10月末にまでに撤兵を完了した。自ら決断した海軍軍縮を進めるとともに陸軍にも軍備の節減をもとめ「宇垣軍縮」「山梨軍縮」に繋げた。

大正12(1923)年5月15日には兼任していた海軍大臣を財部彪に譲り、首相に専念することとした。しかし加藤はすでに癌をわずらっていた。

大正12(1923)年8月24日、加藤友三郎は現職の首相のまま癌のため死去。元帥の称号を贈られ爵位を子爵に進められた。満62歳。元帥海軍大将正二位大勲位功二級子爵。

おわりに

加藤友三郎と山本権兵衛は歴代の海軍大臣のなかでも飛び抜けて功績が大きいと言われていますが、しかし加藤は山本と比べてもすぐれて国家的な観点を保持しており次元が違う感じがします。内閣総理大臣としてもっと長い任期を与えてみたかった気がします。

次回は財部彪になります。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は日本海海戦での機関三笠の艦橋)

附録(履歴)

文久元(1861). 2.22 生

明 6(1873).10.27 海軍兵学寮生徒

明12(1879). 9.10 筑波乗組

明13(1880).12. 1 海軍少尉補 海軍兵学校学術課程卒

明14(1881). 3.25 乾行乗組

明14(1881). 9.12 摂津乗組

明15(1882). 4.17 龍驤乗組

明16(1883).10.10 海軍兵学校通学

明16(1883).11. 2 海軍少尉

明17(1884).10. 1 摂津乗組

明17(1884).10. 6 海軍兵学校卒

明17(1884).10.20 摂津分隊士

明19(1886). 2.17 海軍兵学校砲術教授心得兼生徒分隊士心得

明19(1886).11.22 海兵練習所分隊長心得/海軍兵学校砲術教授心得

明19(1886).12.21 海軍大尉

明19(1886).12.24 海兵練習所分隊長/海軍兵学校砲術教授

明20(1887). 7.30 筑波分隊長

明21(1888). 9. 3 海軍大学校副官

明21(1888).11.15 海軍大学校甲号学生

明22(1889). 8.19 浅間乗組

明23(1890). 5.13 高千穂砲術長

明24(1891). 4. 6 横須賀鎮守府海兵団分隊長

明24(1891). 7.23 海軍参謀部出仕

明24(1891).10.20 造兵監督官/吉野回航委員(英国出張被仰付)

明26(1893). 6. 7 吉野砲術長

明27(1894). 3. 6 帰朝

明27(1894).12.11 海軍諸悪軍務局第一課課僚

明28(1895). 1. 3 海軍省軍務局第一課課僚/海軍大臣官房人事課御用取扱被仰付

明28(1895). 2.26 海軍少佐

明28(1895).11.16 海軍省軍務局第一課課僚

明29(1896).11.17 海軍省軍務局第一課課僚/海軍大学校教官

明30(1897). 4. 1 海軍省軍務局軍事課課僚/海軍大学校教官

明30(1897).12. 1 海軍中佐

明30(1897).12.27 八島副長

明31(1898).10. 1 筑紫艦長

明32(1899). 6.17 海軍省軍務局軍事課長心得

明32(1899). 6.19 海軍省軍務局軍事課長心得/海軍臨時建築部部員

明32(1899). 9.29 海軍大佐 海軍省軍務局軍事課長/海軍臨時建築部部員

明33(1900). 5.20 海軍省軍務局第一課長/海軍教育本部第一部長

明33(1900). 6.22 海軍省軍務局第一課長兼第二課長/海軍教育本部第一部長

明33(1900).12. 6 海軍省軍務局第一課長兼第二課長

明34(1901). 2. 9 海軍省軍務局第一課長

明34(1901). 4. 6 海軍省軍務局第一課長兼第二課長

明35(1902). 6.11 常備艦隊参謀長

明36(1903).10.27 海軍省軍務局第一課長兼第二課長

明36(1903).11.10 海軍省軍務局先任局員

明36(1903).12.28 第二艦隊参謀長

明37(1904). 9. 1 海軍少将

明38(1905). 1.12 第一艦隊参謀長/聯合艦隊参謀長

明38(1905). 6.14 聯合艦隊参謀長/第一艦隊参謀長

明38(1905).12.20 海軍省軍務局長/海軍将官会議議員

明39(1906). 1. 8 海軍次官・海軍省軍務局長/海軍臨時建築部長/海軍将官会議議員

明39(1906).11.22 海軍次官・海軍臨時建築部長/海軍将官会議議員

明41(1908). 8.28 海軍中将

明42(1909).12. 1 免海軍次官免本職兼職 呉鎮守府司令長官

大 2(1913).12. 1 第一艦隊司令長官

大 4(1915). 8.10 免本職 海軍大臣

大 4(1915). 8.28 海軍大将

大 9(1920). 9. 7 男爵

大10(1921). 9.27 ワシントン軍縮会議全権被仰付

大11(1922). 3.10 帰朝

大11(1922). 6.12 内閣総理大臣/海軍大臣

大12(1923). 5.15 内閣総理大臣

大12(1923). 8.24 元帥

大12(1923). 8.25 子爵 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?