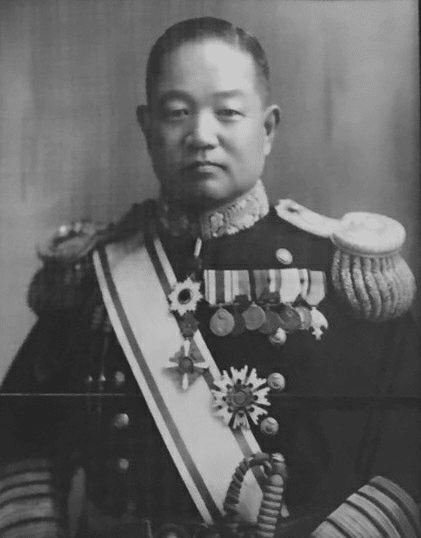

海軍軍人伝 大将(10) 高須四郎

これまでの海軍軍人伝で取り上げられなかった大将について触れていきます。今回は高須四郎です。

前回の記事は以下になります。

イギリス駐在海軍武官補佐官

高須四郎は明治17(1884)年10月27日に茨城県で生まれた。海軍兵学校に志願したのは応募年齢ぎりぎりで、日露戦争の真っ最中に入校したときには20歳を過ぎていた。同学年の山本五十六(当時は高野姓)は入れ替わりに卒業している。第35期生172名のうち第10位の成績で卒業し海軍少尉候補生を命じられたのは明治40(1907)年11月20日のことである。首席は近藤信竹である。この時期の練習艦隊は日清戦争の主力だった三景艦で編成されていた。高須は橋立に乗り組み、吉松茂太郎司令官の指揮で東南アジアを巡り、台湾海峡の馬公港に停泊していたときに僚艦の松島が爆発事故を起こして沈没した。元帥大山巌公爵の跡取りの大山高をはじめ同期生の多数が犠牲になる大惨事となり、遠洋航海は打ち切られて佐世保に入った。防護巡洋艦明石に配属されて明治41(1908)年12月25日に海軍少尉に任官した。明治43(1910)年12月1日に海軍中尉に進級すると初級将校の必須課程である砲術学校と水雷学校の普通科学生を修了して戦艦安芸、装甲巡洋艦吾妻、巡洋戦艦筑波と大型艦ばかり歴任したのは本人の希望があったのかもしれない。

大正2(1913)年12月1日に海軍大尉に進級すると横須賀にある砲術学校の高等科学生を修めて鉄砲屋の仲間入りをし、戦艦河内分隊長、装甲巡洋艦常磐分隊長を歴任した。砲術学校の教官をつとめたあと、海軍大学校甲種学生(第17期生)として参謀・高級指揮官教育を受けて終了と同時の大正8(1919)年12月1日に海軍少佐に進級した。6年間の大尉の時期はほぼ第一次大戦と重なっているが艦隊勤務は河内と常磐の2年だけで残りは教官か学生として学校で過ごしたことになる。

はじめて海軍省で勤務することになるが定員に空きがなかったのか横須賀鎮守府附の辞令で海軍省勤務を命じられ、正式に人事局局員として発令されたのは1年後のことだった。戦間期のヨーロッパに派遣されることになり、イギリスの日本大使館で海軍武官補佐官をつとめる。上司の海軍武官ははじめ鳥巣玉樹だったが豊田貞次郎に代わった。ロンドンで関東大震災の報せを聞き、大正12(1923)年12月1日に海軍中佐に進級してまもなく帰国する。装甲巡洋艦磐手の副長に補せられるが、この時期の練習艦隊には日露戦争で活躍した装甲巡洋艦が交代で配属されていた。ワシントン条約が締結されたあとの軍縮の時代で生徒の採用が大幅に減らされており、大正15(1926)年度の練習艦隊は磐手のみで編成されていた。海兵53期、海機34期、海経13期の候補生を乗り組ませて百武三郎司令官の指揮で東南アジアやオーストラリアを半年近くかけて巡った。副長の高須は士官の統率に直接責任をもつ立場にあり、候補生たちの教育にも深く関わることになる。この候補生の中には藤井斉が含まれていた。

帰国後は海軍大学校教官としてまたもや学校生活となる。この教官勤務は3年におよび、昭和3(1928)年12月10日に海軍大佐に進級する。

駐満海軍部司令官

昭和5(1930)年度は艦隊で軽巡洋艦五十鈴の艦長をつとめた。この間にロンドン軍縮問題が起きたが艦隊の巡洋艦艦長には雲の上の騒動だったろう。1年で艦隊をおり、ふたたびロンドンへ今度は大使館附武官として赴任する。薩摩の殿様である島津忠重公爵(のち海軍少将)から引き継いで2年間の海外暮らしとなる。ロンドン在勤中に満州事変が起こり、5.15事件で海軍将校が犬養毅首相を射殺するなど日本の評判が落ちていくのを身をもって感じた。

帰国した高須はその5.15事件の判士長、つまり軍法会議の裁判長役を命じられた。軍法会議では将校と法曹資格をもった法務官で判士団を構成することになっていたが、将校が過半数を占めて判士長も将校から出すことになっており、法の専門家であるはずの法務官の影は薄かった。5.15事件の発案者は高須が遠洋航海で指導してきた藤井斉で、彼は部内でもよく知られた過激派でそれを本人も隠さなかった。しかし藤井は実行前に上海事変で搭乗機を撃墜されて戦死し(日本ではじめての被撃墜戦死)、その影響を受けた後輩が藤井の遺志を継ぐ形で犯行に及んだ。日本全国から被告の助命嘆願書が舞い込み、高須は苦しい立場に置かれたが部内の分裂阻止を最優先として寛大な判決を下しひとりの死刑も出さなかった。マスコミはこれを「温情判決」と肯定的に報じたが、この時の甘い判決が2.26事件の遠因になったという批判もあり、高須自身も後年まで思い悩んだ。この判決で高須は艦隊派に近いように見られることがあるが、イギリスにたびたび駐在した親英派でもある。どちらかと言えば政治的な動きからは距離を置いていたようである。

中国方面の第三艦隊参謀長を1年間つとめたが日中間で停戦協定が成立したあとで情勢は比較的安定していた。司令長官は今村信次郎だった。帰国して昭和9(1934)年11月15日に海軍少将に進級し、軍令部第三部長に補職された。第三部長はいわゆる情報部長で、軍令部総長の指揮を受けるとされた在外武官の総元締めのような役割だった。総長は皇族の伏見宮なので、次長の加藤隆義が軍令部の事実上のボスだった。2年間の在職中には2.26事件なども経験したが対外的には日中戦争のはじまる前で嵐の前の静けさだった。

第一航空戦隊司令官をつとめているあいだに日中戦争がはじまる。永野修身長官の聯合艦隊は直接関与しなかったが、戦闘が上海におよぶと矢面に立つ第三艦隊に兵力を派遣する。第一航空戦隊の母艦航空隊も上海に進出し現地の聯合航空隊の指揮下に入って対中国戦に参加した。

年度が変わると練習艦隊司令官に補せられる。老兵八雲、磐手を率い海兵65期、海機46期、海経25期の候補生を乗り組ませて遠洋航海をおこなったが、戦時ということを考慮して東南アジアから南洋群島という比較的近場のコースで期間も2ヶ月あまりにとどまった。帰国すると駐満海軍部司令官に補せられて建国6年の満州首都新京(長春)に赴任する。駐満海軍部は満州建国直後に設置されて満州沿岸の渤海湾のみならずソ連国境のアムール川などにも艦隊を運用していた事実上の満州海軍で、その司令官は天皇に直隷するとされていた。満洲国を支配する関東軍にはこの駐満海軍部が目障りで仕方なかった。首都新京に関東軍の頭越しに天皇に直結する部隊が存在することが我慢できなかったのである。わずか5年で駐満海軍部は廃止されて河川部隊は満州軍に編入され、渤海の艦隊は満洲国警察の一部とされた。最後の司令官となった高須は帰京して海軍大学校長に移るのと同時の昭和13(1938)年11月15日に海軍中将に進級した。

第二遣支艦隊司令長官

日中戦争が始まって2年あまり経った昭和14(1939)年9月に第五艦隊司令長官に親補される。第五艦隊は支那方面艦隊の隷下で華南方面を担当しており、まもなく第二遣支艦隊と改称した。華南の要地や海南島の攻略はすでに終わっており主任務は華南地域の海上封鎖だったが、高須の艦隊転出とほぼ同時にヨーロッパで始まった第二次世界大戦が半年あまり経過してフランスの敗北という転機を迎えると、フランス領インドネシア(仏印)進駐という計画がにわかに浮上する。すでに日中戦争の武力による解決は絶望になり、日本としては外国による中国軍支援をなんとか遮断して蒋介石を交渉に引きずり出すという点にかろうじて望みを繋いでいた。フランス本国はドイツの傀儡政権となり了解を得ることはそれほど難しくないと考えられていた。仏印進駐で中国支援ルートを少なくとも一部遮断することができると見込まれた。

しかし武力を使用した強行占領を行なえばアメリカを代表とする中立国の制裁を受けることが予想された。そこで日本としてはあくまでもフランスの了解を得た上で平和的に進駐することとされた。フランス本国政府の了解が得られたとしても、ドイツの影響下で急遽成立した政府には植民地に対する統制能力は無きに等しい。本国とは別に現地総督の了解を得る必要があった。交渉の末あくまで平和に進駐するという前提で総督との合意が成立し、北部仏印進駐作戦は正式に実施されることになった。陸軍側は南支那方面軍、海軍は第二遣支艦隊が担当することとなり海軍側の指揮官は高須が命じられた。

進駐部隊は中国国境から陸路前進する部隊と、ハイフォンに上陸する部隊で構成されることになった。海軍はハイフォン上陸部隊の護衛にあたることになる。しかし仏印総督と具体的な現地協定を締結するにいたり交渉は難航する。問題となったのは首都ハノイ市内への進駐の可否だった。できるだけ平和進駐を行なうという政府方針に従って交渉は継続されたがそれに痺れを切らしたのが南支那方面軍だった。方面軍と仏印軍の間ではかねてから国境紛争が起きていたが方面軍はあくまで予定通りの進駐を主張し、そのためであれば武力進駐も厭わないという政府方針とは相容れない立場をとった。東京から派遣されていた参謀本部の作戦部長も同じ態度をとっていた。

国境方面での衝突は交渉を遅らせ、交渉の遅延は陸軍の強硬姿勢を呼ぶという悪循環が繰り返され、ハイフォン上陸部隊も武力進駐を唱え出す。直接護衛にあたる第三水雷戦隊司令官の藤田類太郎は説得につとめたが陸軍部隊は中央からの延期命令がないため予定通り進駐すると言って聞かない。現地と東京の間で電報が飛び交い、中央では改めて平和進駐を指示したが南支那方面軍参謀副長の佐藤賢了が参謀本部の指示を独断で握り潰していた。海軍側の指示は現地に届いているが現地の陸軍は命令を受けていないというねじれ状態に陥り、陸軍があくまで命令違反の上陸を強行するなら海軍は協力できないという状態に至る。作戦全体の海軍側指揮官だった高須は「陸軍が武力進駐に踏み切れば協力を打ち切って帰還せよ」と命令し、藤田はそれに従って陸軍部隊を置き去りにして退避した。陸軍はハイフォンに強行上陸したが抵抗はなく、北部仏印は日本が占領したが混乱は大きかった。陸軍では現地部隊や参謀本部で首脳部が更迭され、皇族の閑院宮参謀総長も交代した。高須も交代することになるが、特に経歴に傷がついた様子はなく、南洋群島を担当する第四艦隊司令長官に転補される。

第四艦隊ははじめ大本営直轄だったが高須が長官に親補されたときには聯合艦隊に編入されていた。翌年に入ると聯合艦隊の下に続々と艦隊が編成されるとともに、山本五十六長官が直接率いていた第一艦隊に独立した司令部が設立されて山本は聯合艦隊全体の指揮に専念することとなった。第一艦隊司令長官に親補されたのは高須である。艦隊決戦で主力となる戦艦を任されて太平洋戦争を迎えたが、いざ始まってみると航空母艦が縦横に活躍する一方で戦艦は内地に待機するにとどまった。ようやくミッドウェー作戦で主力部隊として出撃するがはるか前方で機動部隊が敗北するとなすことなく帰還する。ミッドウェー後の艦隊再編で第一艦隊をおりていったんは軍令部出仕に置かれるが、9月には東南アジアの占領地防衛を担当する南西方面艦隊司令長官に補せられ、蘭印のスラバヤに司令部を置いた。南西方面艦隊は新編時で3個艦隊、最大5個艦隊を配下に持ち、西はビルマから南はジャワ、東はフィリピンからニューギニア西部にいたる広大な範囲を担当するが外縁部を除けば激しい戦闘は起こらず、軍政の実施が大きな役割だった。高須はスラバヤに2年近くとどまる。昭和19(1944)年3月1日に海軍大将に親任されるが、その直後に聯合艦隊司令長官の古賀峯一が殉職する。聯合艦隊の中で古賀に継ぐ先任者は高須であり、一時的に聯合艦隊の指揮をとることになった。しかし高須がいるスラバヤは日本の広大な占領地域の中ではもっとも西に位置する。全体をみて指揮するのは難しかった。ちょうど高須の担当地域の東の端にあたる中部ニューギニアに米軍が来航すると、基地航空部隊に現地進出を命令した。この部隊は中部太平洋方面でアメリカ機動部隊に対抗することを想定して整備された部隊で、ニューギニアに投入することは作戦計画を大きく揺るがす措置だったがそれを拒む術はなかった。後任の豊田副武が指揮権を発動してようやく高須は重荷から解放される。

このころすでに高須は体調を崩しており、6月に任を解かれて帰国し軍事参議官に補せられる。しかし回復には至らず、現役のまま9月2日に死去した。戦病死という扱いがなされた。享年61、満59歳。海軍大将正三位勲一等功三級。

おわりに

高須四郎というのは開戦時の第一艦隊司令長官で自分は知っていたのですが、世間的にはどうなのでしょうか。もう自分にはよくわかりません。

ウィキペディアの「仏印進駐」の項目で北部進駐の海軍兵力が「第二艦隊」とあります。「そんな馬鹿な」と思って戦史叢書を確認しちゃいましたけど、やはり第二遣支艦隊でした。英語版にも 2nd Fleet とあるので、どちらかが元になってるんでしょう。

さて次回は誰にしましょうか。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は遠洋航海でカナダ、バンクーバーに寄港する巡洋艦磐手 - 1933年)

附録(履歴)

明17(1884).10.27 生

明40(1907).11.20 海軍少尉候補生 厳島乗組

明41(1908). 7.28 明石乗組

明41(1908).12.25 海軍少尉

明43(1910).12. 1 海軍中尉 海軍砲術学校普通科学生

明44(1911). 4.20 海軍水雷学校普通科学生

明44(1911). 8. 4 安芸乗組

明45(1912). 5.22 吾妻乗組

大 2(1913). 5. 1 筑波乗組

大 2(1913).12. 1 海軍大尉 海軍大学校乙種学生

大 3(1914). 5.27 海軍砲術学校高等科学生

大 3(1914).12. 1 河内分隊長

大 4(1915).12. 7 常磐分隊長

大 5(1916).12. 1 海軍砲術学校教官兼副官

大 6(1917).12. 1 海軍大学校甲種学生

大 8(1919).12. 1 海軍少佐 横須賀鎮守府附・海軍省勤務被仰付

大 9(1920).12. 1 海軍省人事局局員

大11(1922). 2.15 英国駐在被仰付

大12(1923). 6. 1 英国駐在帝国大使館附海軍武官補佐官

大12(1923).12. 1 海軍中佐

大13(1924). 6. 1 帰朝被仰付

大13(1924).11. 1 磐手副長

大15(1926). 9.15 海軍大学校教官

大15(1926).12. 1 海軍大学校教官/陸軍大学校兵学教官

大15(1926).12.22 海軍大学校教官

昭 2(1927).11.15 海軍大学校教官/陸軍大学校兵学教官

昭 3(1928).12.10 海軍大佐

昭 4(1929).11.27 五十鈴艦長

昭 5(1930).12. 1 英国駐在帝国大使館附海軍武官/海軍艦政本部造船造兵監督長

昭 7(1932).11. 1 帰朝被仰付

昭 8(1933). 3.10 海軍軍令部出仕/海軍省出仕

昭 8(1933).10. 1 軍令部出仕/海軍省出仕

昭 8(1933).11.15 第三艦隊参謀長

昭 9(1934).11.15 海軍少将 軍令部第三部長

昭11(1936).12. 1 第一航空戦隊司令官

昭12(1937).12. 1 練習艦隊司令官

昭13(1938). 8. 1 駐満海軍部司令官

昭13(1938).11.15 海軍中将 海軍大学校長

昭14(1939). 9.29 第五艦隊司令長官

昭14(1939).11.15 第二遣支艦隊司令長官

昭15(1940).10.15 軍令部出仕

昭15(1940).11.15 第四艦隊司令長官

昭16(1941). 8.11 第一艦隊司令長官

昭17(1942). 7.14 軍令部出仕

昭17(1942). 9.15 南西方面艦隊司令長官/第二南遣艦隊司令長官

昭18(1943). 4.15 南西方面艦隊司令長官

昭18(1943). 9.20 南西方面艦隊司令長官/第十三航空艦隊司令長官

昭19(1944). 3. 1 海軍大将

昭19(1944). 6.18 軍事参議官

昭19(1944). 9. 2 戦病死

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?