19世紀軍艦の艦載砲と装甲

以前、下のような記事を書いたときに砲と装甲についてはいずれまたと書いてしまったので、まとめてみました。

前装・後装砲、滑腔・施条砲

最初に砲の種類について説明しておこう。まず弾丸の装填方法で前装砲 muzzle loader (ML) と後装砲 breech loader (BL) に分けられる。前装砲は砲弾を砲身の発射口(砲口)から装填するもので、戦国時代の火縄銃を想像してもらえればいい。後装砲は現代のほとんどの銃砲が採用している、砲身の後ろ側から弾丸を装填してフタをして発射するというものである。

また古い砲では砲身内部がのっぺら坊になっている滑腔砲 smooth bore (SB) であることが多いが、現代では砲身内部に斜めの溝を切って砲弾に回転を与える施条砲 rifle が主流である。砲弾が回転しているとコマの原理で空中姿勢が安定するためだ。もっとも最近の主力戦車では滑腔砲を採用している例が多い。その場合は砲弾にフィンをつけて安定させている。

鉄装甲の始まり

鉄 iron が船舶の材料に使用されるようになったのは19世紀前半のことだが、軍艦への採用は意外に遅れた。イギリス海軍では陸上に設置した鉄板に対して実際に砲撃を加えるという実験を行ない、鉄は戦闘艦 men-of-war の材料としては不適当であると結論した。命中の衝撃で飛び散る破片が損害を広げるとしたのである。砲弾の命中で破片が飛び散るのは木造でも同じだが、鋭い鉄片はより深刻な損傷をもたらすとしたのだ。

興味深いことに、阿片戦争に参加していた東インド会社の鉄船の船長は「鉄の防御力は有効だ」とまったく反対の報告をしていた。メキシコに派遣された鉄船の艦長も好意的な報告をしていた。しかしイギリス海軍は実験結果に基づき鉄製の軍艦を戦闘任務からはずし、兵員輸送船に転用した。

100年以上のちにこの食い違いを検証した研究者がいる。およそ金属はある温度を下回ると急激に粘り強さを失ない衝撃にもろくなる。当時の鉄についてこの温度を調べたところ摂氏20度程度だったというのだ。つまり温暖な中国華南地方やメキシコでは当時の鉄は粘り強さを発揮したが冷涼なイギリスではそうではなかったというのである。当時の鉄の材質に原因があったということだろう。

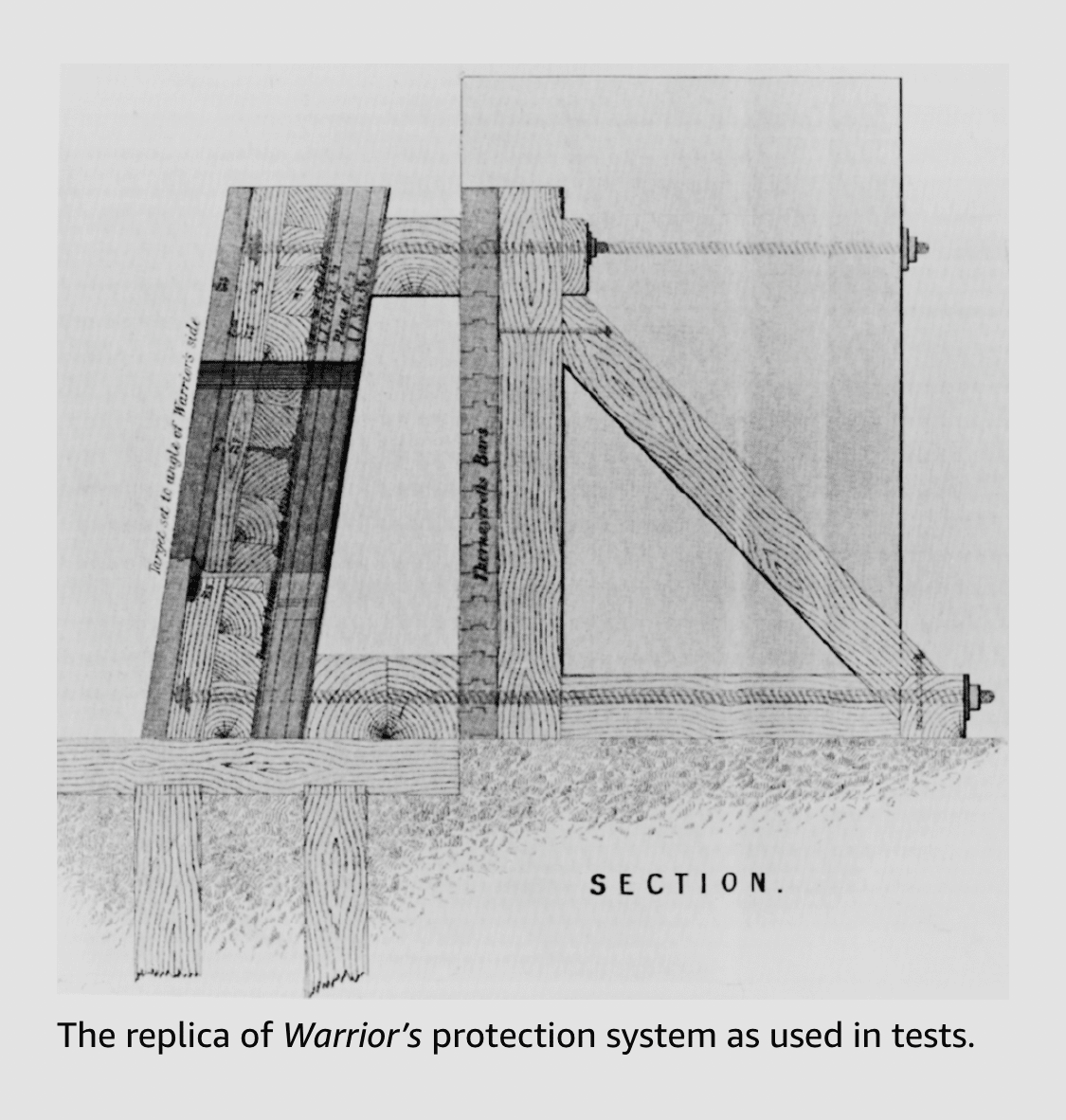

1860年、フランス海軍は建造中の木造艦に鉄の装甲を取り付けるという形で世界初の装甲艦を就役させた。装甲板で側面を覆い、衝撃は背後の木材で受け止める二層構造だった。既存艦を改造したフランスに対してイギリスは全面的な新設計で直ちに対抗する。のちにウォーリア HMS Warrior になる装甲艦は船体も含めて鉄製だったが、装甲の背面に木材を置く構造はフランスにならった。当時まだ大きなサイズの装甲板は製造できず、小さなサイズの装甲板を何枚も木材にボルトで固定した。フランスではこの固定にネジを使っていた。イギリスではやはり陸上試験でボルトとネジを比較し、強度の点ではネジのほうが有利だが損傷したときに修理が困難という理由でボルトを採用した。

艦載砲の開発

装甲艦の時代が始まったころ、艦載砲はナポレオン時代と大きく変わらない旧態依然としたものだった。ウォーリアが搭載していた砲の大半は68ポンド前装滑腔砲で、フランス装甲艦グロワール Gloire の装甲には歯が立たなかった。当時イギリス海軍では艦載砲の開発を管轄する部門は存在せず陸戦向けに開発された砲の転用で事足りるとしており、事実それで済んでいたのだ。砲の調達は陸軍が一括して行なっており海軍はその一部を譲り受けるという状態だった。しかし装甲艦時代になるとそうも言っていられなくなる。

アームストロング社が新規開発した110ポンド後装施条砲は数々の新基軸を盛り込んだ画期的なものだったが、試験的に搭載していたイギリス軍艦がいざ実戦で使用してみる(1863年の薩英戦争)と故障が多発して実用に耐えないとされてしまう。アームストロング社は後装砲をいったんあきらめ、様々なサイズの前装施条砲をシリーズ化してイギリス海軍や日本海軍を含む外国に提供した。ようやく艦載に特化した砲が生まれたのだ。

機力装填と後装砲

装甲が強化されるに従って艦載砲も大型化を迫られる。直径30cm、数百kgに達する砲弾を人力で装填するのは無理がある。1877年に就役した砲塔艦サンダラー HMS Thunderer では初めて機力装填が採用された。砲塔外の甲板下に装填機構を設置して装填棒を使って砲口から装薬と砲弾を水圧(原資料には hydraulic とあり水圧か油圧か判別できない。時期的に水圧の可能性が高い)で押し込むというものだった。

そのサンダラーで1879年、実弾射撃訓練中に主砲で爆発があり砲塔内にいた全員が死亡するという事故が起こる。原因は砲弾の二重装填によるものと推定された。砲塔には主砲が2門搭載されている。両方の砲を発射したとき、片方がなんらかの理由で不発になり、しかしそれに気づかないまま次の砲弾を装填してしまった。「発射のとき砲塔内では全員が例外なく耳をふさぎ、ほとんどは目も閉じている」。発射の衝撃が通常時より小さかったことに気づけなかったのである。人力装填であれば奥まで押し込めないことで気づけたかもしれない。

しかし根本的な解決策は後装砲にすることだった。後装砲であれば尾栓を開けた段階で砲弾が残っていることに確実に気づく。二重装填することもない(構造的にできない)。イギリスはアームストロングの前装施条砲を使用し続けているが、ドイツでは1860年代末までにクルップ社が後装砲を実用化しており欧州諸国では採用が広がっていた。この事故をきっかけとしてイギリス海軍でも後装砲の採用が本格的に始まる。

鋼の採用と複合装甲

鉄に少量の炭素を添加することで格段に強度が増した鋼 steel が船舶に使用され始めるようにるのは1870年代のことである。面白いことに、鉄を使い始めたころに投げかけられた批判が今度は鋼に向けられることになった。確かに鋼は強度が強く軽量化に資するが、衝撃にはもろく飛び散った破片がむしろ被害を拡大するというのだ。これに対する解決策も似たようなものとなった。鋼板と既存の鉄板を貼り合わせ、表面側に鋼の面を、内側に鉄の面を向けるというものである。これを複合装甲 compound armour と呼ぶ。12インチの厚さの複合装甲は15インチの鉄装甲に相当するとされた。

緩燃火薬と長砲身化

砲身が長くなると砲口から砲弾を奥まで押し込むのが難しくなる。後装砲は、砲身を長くするための障害のひとつは取り除いた。しかし長砲身化を進めるためにはさらに別の新技術が必要だった。それが燃焼速度の遅い緩燃火薬の発明だった。砲弾を発射するための火薬(装薬)としてそれまで主に使用されていたのは黒色火薬(無煙火薬)だった。しかし黒色火薬は燃焼速度が速すぎて、もし砲身を長くしてしまうと砲弾が砲口を出る前に砲身内部の圧力が上がりすぎてしまう。

1880年代に入って緩燃火薬が発明され装薬として使用され始めるとそうした制約は緩和された。砲身を長くするとそれだけ長時間加速を続けることができるようになり砲口を出たときの砲弾の速度(砲口初速)をずっと大きくすることができる。初速の増大は射程の延伸、威力の増加、精度の向上に繋がった。また砲身も軽量化できるようになる。

ニッケル浸透製法

1891年、アメリカのハーヴェイが鋼板の表面にニッケルを浸透させることで硬化膜を作る工程の実用化に成功した。これまで鋼と鉄の組み合わせで得ていた効果を単一の鋼板で実現したのである。15インチの鉄板(=12インチの複合装甲)と同等の強度をもつハーヴェイ鋼板の厚さは7インチ半だった。鉄装甲の二倍の強度ということになる。逆に言うと同じ強度で装甲の重量を半分にできることをも意味し、装甲の範囲を広げたり、より小さな艦艇にも装甲を施したりできるようになる。ハーヴェイ鋼板はたちまち世界中の海軍に普及した。

しかしハーヴェイの天下は長くなかった。1896年頃、ドイツのクルップ社がより効果的な製法を考案し同じ尺度で比較すると5インチ4分の3で同等の強度、つまりほぼ3倍近い性能を叩き出した。ハーヴェイ鋼板は急速にクルップ鋼板にとって変わられた。第一次大戦が始まる頃の双方の主力艦には複合装甲(少数だが)、ハーヴェイ装甲、クルップ装甲を装備した艦が入り混じっており、単純に装甲厚の数字だけでは比較できない。

速射砲の登場

1890年代には速射砲 quick firing gun が登場した。速射砲では砲弾と装薬を充填した薬莢が一体化され(砲の側でも対応している必要がある)、それまでの分離装薬方式と比べて装填作業が単純になり毎分1発程度だった発射速度が毎分5発程度にまで向上した。大口径砲ではこうした一体化は難しく、主に中小口径砲で普及したが日清戦争で大きな効果をあげたことで注目をあび大型艦では副砲として、小型艦艇では主砲として広く採用された。

なおこの少し前の1880年代には機関銃が発明され敵艦上の人員殺傷を目的として一時普及したが、主砲の射程延伸で使用できる場面が想定しづらくなり大型艦艇には搭載されなくなった。

おわりに

時系列に沿って説明していたら砲の話と装甲の話が入り混じってしまい読みづらいかもしれません。しかし当時を生きていた人々はこうした時間軸でこうした変遷を経験しながら新しい軍艦のあり方を模索していたのでしょう。

参考文献になります。

画像はウィキペディアと、上記参考文献から引用しました。

ではもし機会がありましたらまた次にお会いしましょう。

(カバー画像は帆船時代の艦載砲)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?