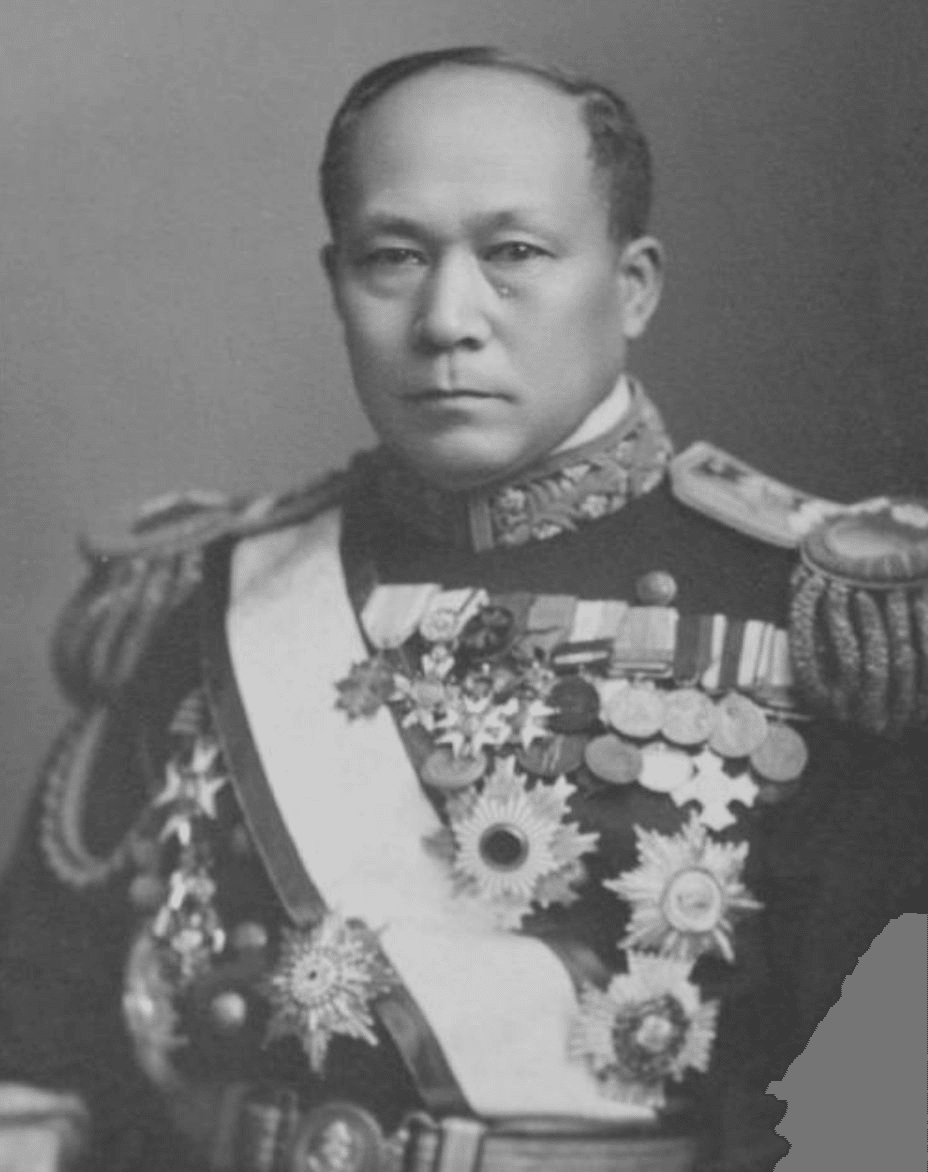

海軍軍人伝 大将(9) 井出謙治

これまでの海軍軍人伝で取り上げられなかった大将について触れていきます。今回は井出謙治です。

前回の記事は以下になります。

第二潜水艇隊司令

井出謙治は明治3(1870)年5月9日に旧幕臣の子として生まれた。主君である徳川家は静岡に移されていた。16歳で東京の海軍機関学校に入校するが3年目に海軍機関学校が廃止されて生徒は海軍兵学校に編入された。井出のクラスは第16期と呼ばれることになる。さらに翌年には学校が東京築地から広島県江田島に移転した。この前後数年は機関士官は海軍兵学校の卒業生から任用することにされていたので、同期生の中に兵科将校と機関士官が混じっている。しかし10年もしないうちに再度機関学校が設置されて機関士官の育成は分離され、太平洋戦争にまで至る。明治23(1890)年4月22日に29名中次席の成績で卒業して海軍少尉候補生を命じられた。首席は木山信吉だったが大尉で亡くなった。遠洋航海は卒業前の生徒時代に行われていたが、井出のクラスは例外的に卒業後に候補生として参加した。コルベット筑波で清国からハワイを巡り、半年かけて年末に帰国する。

巡洋艦浪速に配属され、明治24(1891)年9月17日に海軍少尉に任官した。横須賀水雷隊で水雷艇に乗り組んだあと、巡洋艦高千穂、コルベット葛城での勤務を経てイギリスに派遣され、建造中の巡洋艦吉野を受け取って日本まで回航する役目を与えられる。帰国して半年ほどで日清戦争が始まった。最新鋭の巡洋艦吉野は第一遊撃隊の坪井航三司令官の旗艦となり黄海海戦で清国艦隊に大きな損害を与えた。旅順占領、威海衛攻略を経て砲艦鳥海に移る。戦後は佐世保海兵団に発令されるがまもなく明治28(1895)年12月27日に海軍大尉に進級すると分隊長として吉野に復帰した。砲艦大島の航海長のあと、常備艦隊参謀に補せられる。司令長官は柴山矢八だった。艦隊をおりていったん海軍軍令部で勤務するがすぐにアメリカに派遣される。留学を兼ねたアメリカ滞在は2年半に及んだ。滞在中の明治33(1900)年5月25日に海軍少佐に進級する。

当時のアメリカは潜水艦先進国だった。アメリカ海軍が特に熱心だったというよりは、ホランドやレイクといった民間技術者の存在が大きかった。企業経営者でもあった彼らは自らの発明品をアメリカ海軍のみならずヨーロッパなどの列強にも売り込んだ。日本もその対象だった。井出はこうした売り込みをうける立場でもあり、情報に接する機会が多かっただろう。帰国した井出は潜水艦の採用を進言したが受け入れられなかった。

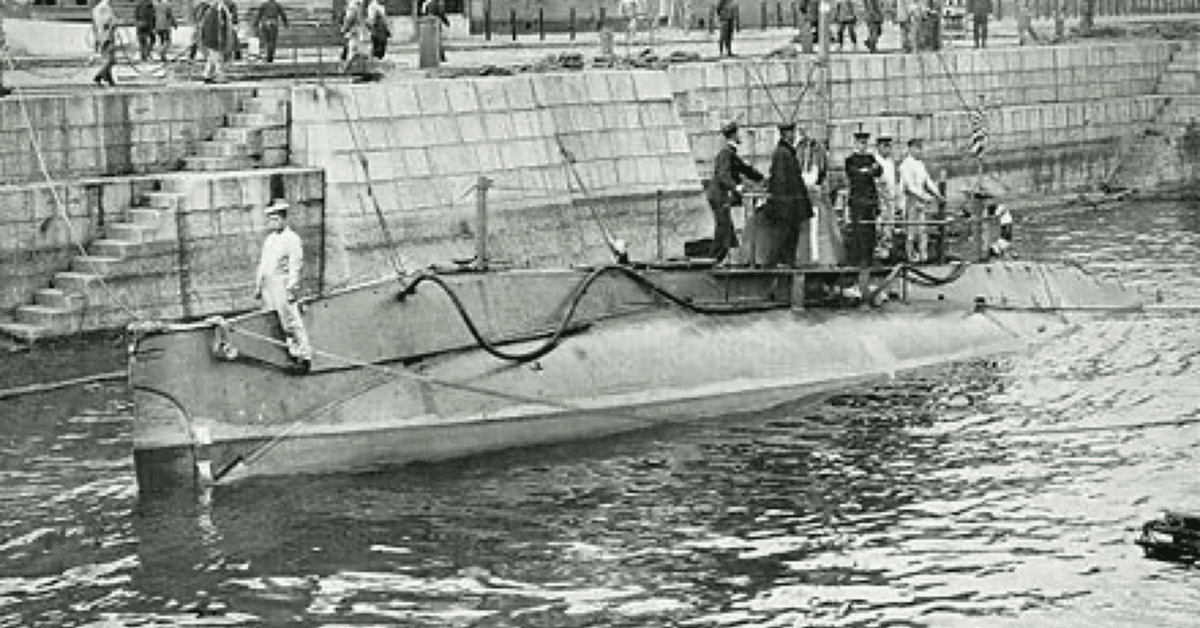

戦艦朝日分隊長、駆逐艦漣の艦長をつとめて潮気を取り戻したあと、海軍大臣の秘書官を命じられて山本権兵衛に仕えることになった。日露戦争前から戦争前半の海軍省中枢で大臣を影から支えることになる。旅順陥落後の明治38(1905)年1月12日に海軍中佐に進級したが、日露戦争で急速な戦力増強を迫られた日本海軍は一度は却下した潜水艦の導入を決める。アメリカからホランド潜水艦の半完成品を輸入して国内で組み立てることとなり、かねて潜水艦採用論者として知られていた井出は艦政本部でその整備に携わることになる。結局、潜水艦は戦争に間に合わず、輸入品にならって建造された国産艦で第二潜水艇隊が編成されるとその司令に補されて、母艦として配属された豊橋の艦長を兼ねた。井出は小栗孝三郎とともに最初期の日本潜水艦の推進者となった。

アメリカから導入した潜水艦は最初の潜水艦としての意味はあったが能力的には物足りなかった。当時は潜水艦の発展期でアメリカのみならずヨーロッパでも様々なタイプの潜水艦が建造されていた。日本海軍ではまずモデルとするべき潜水艦を欧米に求め、井出もイギリスに視察に派遣される。イギリスは潜水艦では後進国だったが、いったん必要性を認めるとその工業力に物をいわせて多数の潜水艦を整備し始めていた。井出らの視察結果を元に日本はイギリス、フランス、イタリアから実艦を輸入し、あるいはコピーを国産し、さらには第一次大戦で入手したドイツ艦を参考にして日本独自の潜水艦を作り上げるが、それにはまだ20年以上の歳月を要した。

帰国するとふたたび艦隊で潜水艦の指揮にあたる。さらに先任副官としてふたたび海軍省に戻ったが海軍大臣は斎藤実に代わっていた。もっとも斎藤は長く海軍次官を務めていたので気心は知れていたに違いない。しかしそれもそんなに長くは続かず、都合三度目になるイギリス出張を命じられる。今度は大使館附武官として2年間過ごした。

海軍次官

帰国すると装甲巡洋艦磐手艦長に補されるが年度末の大正2(1913)年12月1日に海軍少将に進級して艦をおり、艦長は少佐時代の駆逐艦漣を含めてもごく短期間に終わった。呉鎮守府で駆逐艦などを指揮して防御にあたる呉水雷隊司令官に補せられるが、この種の水雷隊は大正2(1913)年から翌年の短期間しか存在せず、あまり機能しなかったようだ。井出もまもなく呉鎮守府参謀長に移る。第一次世界大戦が始まったが鎮守府参謀長としては出征する艦隊を支援するのが主な任務だった。大正5(1916)年度には新鋭の軽巡洋艦で編成された第四戦隊の司令官をつとめるが翌年には艦隊を離れて東京の海軍省に戻り筆頭局である軍務局の局長に補職された。

この時期は八八艦隊計画の承認を目指していた時期で、議会で予算審議が進められていた。答弁するのは大臣や次官であり、答弁文を作成するのは部下の第一課長や課員だが、間に入ってコントロールするのは井出の役割だった。大正6(1917)年12月1日には海軍中将に進級したが軍務局長にとどまり、大正9(1920)年にいたって栃内曽次郎を継いで海軍次官に任じられた。次官時代は一転してワシントン軍縮条約に対応することになる。井出の個人的な意見はあまり知られていないが、大臣である加藤友三郎の意向に従って粛々と軍縮を進めた。井出の海軍省勤務は6年半に及んだが、この間ずっと海軍大臣をつとめてきた加藤友三郎が内閣総理大臣に専念することになり大臣を財部彪に譲ると井出も交代して岡田啓介に次官を譲った。

次官を退任して自由な身となると第一次大戦後のヨーロッパ視察に赴き、アメリカにも立ち寄って9ヶ月後に帰国した。関東大震災のニュースは海外で聞くことになる。帰国して大正13(1924)年6月11日に海軍大将に親任されて軍事参議官に親補されるが、軍縮でポストが少なくなっていた海軍では長く現役であり続けることは容易ではなかった。財部彪が海軍大臣をがっちり握っており井出に回ってくる様子はない。長く海軍省で働いた井出には軍令部や艦隊でのポストはなかった。大将進級から1年半で待命となり、大正13(1924)年12月16日に予備役に編入されて55歳で現役を離れた。

65歳に達した昭和10(1935)年に後備役に編入され、5年後の昭和15(1940)年で退役となる。太平洋戦争を生き抜き、海軍が廃止されると海軍大将の地位を失う。

井出謙治は昭和21(1946)年10月30日に死去した。享年77、満76歳。海軍大将正三位勲一等功四級。

おわりに

井出謙治も無名ですよね。次官が事実上最後の仕事で、大将としての事績はほとんどないので仕方ありません。加藤友三郎大臣の影に隠れてしまったということもあるでしょう。潜水艦の先駆者という側面もあるのですが。

明治から大正の初め頃まで水雷隊とか水雷団と呼ばれる組織が軍港に置かれていて、のちの防備隊とか警備戦隊に繋がっていくのですがけっこう変更が多くて自分もその変遷を充分には把握できていません。海軍制度沿革にもまとまった記述はないようだし、自分で調べてまとめないといけないのかなあと思っています。いつのことになるやらわかりませんが。

さて次回は誰にしましょうか。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は日本海軍で最初の潜水艦である第1潜水艇)

附録(履歴)

明 3(1870). 5. 9 生

明18(1885).11.19 海軍機関学校生徒

明20(1887). 7.28 海軍兵学校生徒

明23(1890). 4.22 海軍少尉候補生 筑波乗組

明24(1891). 1.14 浪速乗組

明24(1891). 9.17 海軍少尉 横須賀水雷隊攻撃部附

明25(1892). 5.23 高千穂分隊士

明25(1892).10. 6 葛城分隊士

明26(1893). 4.25 葛城分隊士兼航海士

明26(1893). 6. 7 吉野分隊士・英国出張被仰付

明27(1894). 3. 6 帰朝

明28(1895). 2.20 鳥海航海士兼分隊士

明28(1895). 7.29 佐世保鎮守府海兵団分隊士

明28(1895).12.27 海軍大尉 吉野分隊長

明29(1896).11.24 大島航海長

明30(1897).11.11 大島航海長兼分隊長

明30(1897).11.27 常備艦隊参謀

明32(1899). 2.18 海軍軍令部第二局局員

明32(1899). 5.13 米国留学被仰付

明33(1900). 8.15 米国駐在被仰付

明33(1900). 9.25 海軍少佐

明34(1901).12.10 帰朝被仰付

明35(1902). 7. 8 朝日分隊長

明35(1902).12. 3 漣艦長

明36(1903). 2. 3 海軍省副官/海軍大臣秘書官

明38(1905). 1.12 海軍中佐 海軍省副官/海軍大臣秘書官/海軍省文庫主管

明38(1905). 2.13 海軍艦政本部出仕

明39(1906). 4. 4 第二潜水艇隊司令兼艇長

明39(1906).11.28 豊橋艦長/第二潜水艇隊司令

明41(1908). 2. 1 海軍省出仕

明41(1908). 2. 4 英国出張被仰付

明41(1908). 9.25 海軍大佐

明41(1908).12.28 帰朝

明42(1909). 4. 1 豊橋艦長/韓崎艦長

明42(1909). 4.17 豊橋艦長/第一潜水艇隊司令/第二潜水艇隊司令

明42(1909).12. 1 海軍省副官

明43(1910). 8. 9 海軍省副官/造船監督官

明44(1911). 3.23 造船造兵監督官・英国出張被仰付

明44(1911). 6. 2 英国駐在帝国大使館附海軍武官/造船造兵監督官

大 2(1913). 3. 6 帰朝被仰付

大 2(1913). 8.31 磐手艦長

大 2(1913).12. 1 海軍少将 呉水雷隊司令官

大 3(1914). 4.17 呉鎮守府参謀長

大 4(1915).12.13 第四戦隊司令官

大 5(1916).12. 1 海軍省軍務局長/海軍将官会議議員

大 6(1917).12. 1 海軍中将

大 9(1920). 8.16 海軍次官・海軍将官会議議員/臨時海軍建築部長

大10(1921).10. 1 海軍次官・海軍将官会議議員

大12(1923). 5.25 海軍将官会議議員

大12(1923). 6.20 欧米出張被仰付

大13(1924). 3.30 帰朝

大13(1924). 4. 1 海軍軍令部出仕/海軍省出仕

大13(1924). 6.11 海軍大将 軍事参議官

大14(1925).12. 5 待命被仰付

大14(1925).12.16 予備役被仰付

昭10(1935). 5. 9 後備役被仰付

昭15(1940). 5. 9 退役被仰付

昭21(1946).10.30 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?