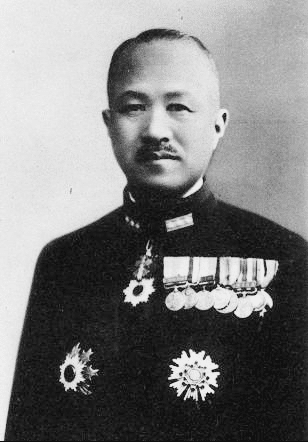

海軍軍人伝 大将(8) 加藤隆義

これまでの海軍軍人伝で取り上げられなかった大将について触れていきます。今回は加藤隆義です。

前回の記事は以下になります。

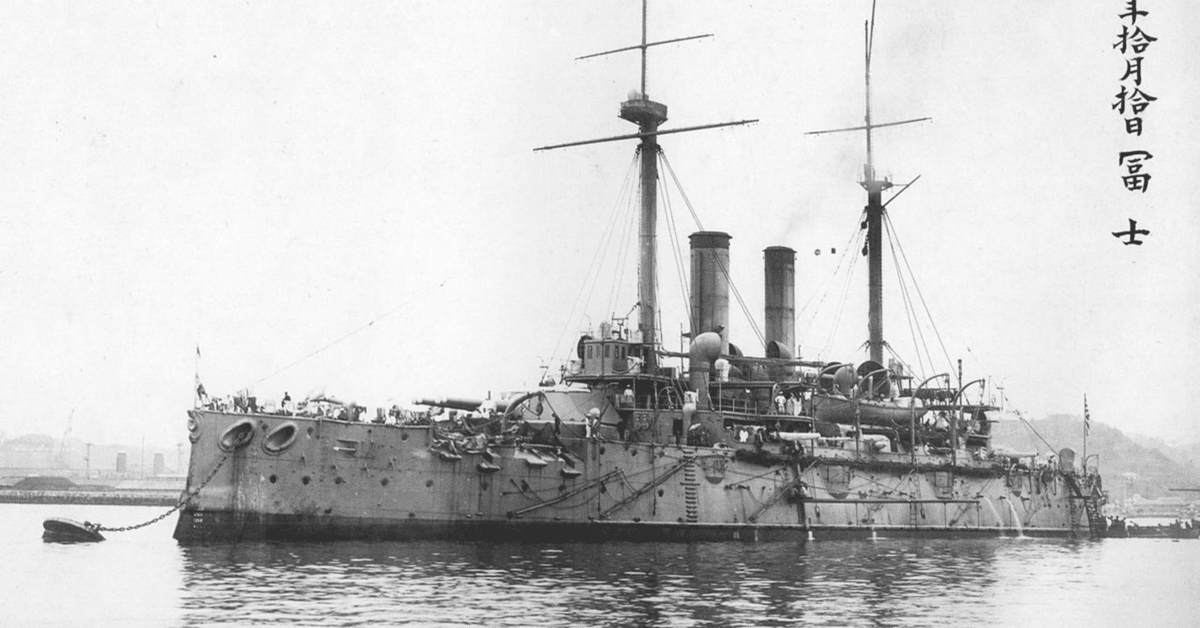

東宮武官兼侍従武官

加藤隆義は明治16(1883)年3月20日生まれ、実父はもと広島藩の有力な家臣だった船越昌隆で、兄衛は新政府の官僚となりのちに男爵を授けられている。父の晩年の子で兄とも親子ほど歳が離れていた。海軍将校を目指して江田島の海軍兵学校に入校し、明治36(1903)年12月14日に第31期生173名のうち第5位の成績で卒業して海軍少尉候補生を命じられた。首席は枝原百合一である。遠洋航海を予定して巡洋艦橋立に乗り組んだが、まもなくロシアとの戦争を見据えた戦時体制に移行して聯合艦隊が編成され、遠洋航海は中止されて候補生は艦隊に配属された。加藤(当時は船越姓だがこの記事では加藤で統一する)は戦艦富士に配属されて日露開戦直後の旅順攻撃や、黄海海戦に参加する。黄海海戦直後に戦艦三笠に移ったのは、海戦で死傷を出した三笠への補充だったろう。三笠配属は臨時のものだったか短期で終わり富士に復帰して日露戦争の残りを従軍し、明治37(1904)年9月10日に海軍少尉に任官して日本海海戦を戦った。海戦後の明治38(1905)年8月5日には海軍中尉に進級しており戦時の進級加算が効いている。戦後はイギリスで建造されていた戦艦香取を受領して日本に回航するための回航委員を命じられてイギリスに出張する。帰国すると戦艦とは対照的に小型の駆逐艦春雨に乗り組む。戦艦朝日分隊長、海防艦松江航海長を歴任して明治41(1908)年9月25日に海軍大尉に進級する。中国大陸方面を担当する南清艦隊の参謀に補せられたが南清艦隊はすぐに第三艦隊と改称する。当時の司令官は寺垣猪三であった。

帰国すると海軍大学校の乙種学生と専修学生を履修する。専修学生はのちの航海学生に相当し、この課程を経て加藤は航海屋の仲間入りをする。学生だった明治43(1910)年10月25日に同郷の先輩である海軍少将加藤友三郎の娘と結婚した。呉鎮守府で鎮守府に所属する予備艦を管理して防備にあたる予備艦隊の参謀をつとめたあと、練習艦隊参謀に補せられる。候補生時代に日露戦争のためにいけなかった遠洋航海に艦隊参謀として参加することになった。第39期生の候補生とともに東南アジア、オーストラリアを巡る半年におよぶ遠洋航海をおこなった。司令官は加藤定吉である。

帰国すると横須賀鎮守府副官(長官は瓜生外吉)をつとめたあと、海軍大学校の甲種学生(第12期生)を命じられた。在校中の大正2(1913)年12月1日に海軍少佐に進級している。卒業後は装甲巡洋艦春日と戦艦朝日の航海長をつとめた。すでに第一次世界大戦が始まっていたが春日も朝日も二線級で戦闘の前面に立つことはなかった。はじめての中央官庁勤務となる海軍省軍務局局員をつとめたあと、大戦の真っ最中だったフランスに派遣される。ドイツが無制限潜水艦戦を宣言してアメリカが参戦した直後のことである。休戦が成立してまもなく大正7(1918)年12月1日に海軍中佐に進級し、講和会議の随員をつとめたあと帰国した。帰国後は今度は軍令部で勤務し、作戦を担当する第一課で作戦班長をつとめた。この時期の海軍軍令部では内部組織は勅令の「海軍軍令部条例」では規定されておらず、職員の辞令は単に「海軍軍令部参謀」と表現されており課長や班長などの具体的な職務は部長からの命課だった。

海軍軍令部から第一艦隊参謀に転出したのはワシントン軍縮条約がまさに調印されようとするタイミングだった。舅にあたる加藤友三郎海軍大臣の下で実現にむけて進んでいた八八艦隊が、その加藤大臣(ワシントン会議全権)によって葬り去られることに加藤隆義(船越隆義)は不満だったと言われるが、一介の艦隊参謀に転出させられて如何ともできなかった。

国際連盟陸海空軍問題常設諮問委員会帝国海軍代表者

大正11(1922)年12月1日に海軍大佐に進級すると東宮武官兼侍従武官に補された。東宮武官は皇太子に、侍従武官は天皇に常時付き従う役割だが当時大正天皇は病気療養中で皇太子(昭和天皇)が摂政をつとめていた。侍従武官には平民や士族が就くことも多かったがそれでも家系が考慮された。明治以来の古い官僚の家系である船越家(実兄衛の子光之丞も高級官僚)の人間だったことが大きな理由だろう。

加藤友三郎は長く海軍大臣をつとめたがこの頃は内閣総理大臣に専念していた。第一次大戦の功績で男爵を授けられていたが男子がなく爵位を継がせる後継者を欠いていた。加藤友三郎が後継者に希望していたのが女婿である船越隆義である。船越の子昇は加藤友三郎の唯一の男子の孫で加藤友三郎に溺愛されていた。船越は加藤友三郎とは軍縮問題などで意見が異なることもあり辞退したが、加藤友三郎が病に倒れると養子話が蒸し返される。甥にあたる船越光之丞男爵が奔走し、大正12(1923)年8月末に加藤友三郎が亡くなったあと、関東大震災を挟んで船越隆義が加藤家を継いで改姓することを届け出たのは11月26日、子爵(加藤友三郎の死去により贈られた)の継承が認められたのは12月10日である。

いまや子爵加藤隆義と名乗り、3年近い宮中勤務を終えて巡洋戦艦霧島艦長をつとめたあと、ふたたびフランスに派遣される。パリに置かれた国際連盟の軍縮委員会に日本海軍代表として参加することになった。昭和2(1927)年12月1日に海軍少将に進級し、まもなく空軍代表も兼ねた。戦前の日本に空軍は存在せず、陸軍代表と海軍代表が交互に空軍代表を兼ねていた。2年間のパリ生活を終えて帰国すると海軍軍令部で作戦を担当する第一班長を命じられるが、たちまちロンドン軍縮問題に巻き込まれる。上司にあたる軍令部長の加藤寛治と次長の末次信正は揃って軍縮に反対で、そのすぐ下で働く加藤隆義もその意図に従って動き、ふたりが更迭されると加藤も交代を余儀なくされた。航空本部出仕でしばらく冷飯を食わされたあと、年度末に艦隊に出されて第一航空戦隊司令官を2年間つとめる。当時の聯合艦隊司令長官は1年目が山本英輔、2年目は小林躋造だった。

海軍大学校長に転じて昭和7(1932)年12月1日に海軍中将に進級した。翌年には海軍航空本部長に就任するが、前任者で軍令部次長に栄転した松山茂がわずか1月半で病に倒れて辞職したあとをうけて軍令部次長に補職される。軍令部総長は皇族の伏見宮博恭王元帥で、前年の改定で権限が大幅に強化された軍令部の主導権をはからずも握ることになる。すでに軍縮条約からの脱退が決まっており海軍力の整備は喫緊の課題だった。先の改定で軍令部はその計画に強く関与できるようになっていた。のちの第三次補充計画などの骨子が固まったのは加藤が軍令部次長の時期にあたる。

2年近くつとめて第二艦隊司令長官に親補される。聯合艦隊司令長官は高橋三吉で歴代の軍令部次長が揃って艦隊司令長官をつとめることになった。2.26事件では第二艦隊は警備のために大阪湾に入った。加藤長官は「陸軍がその気なら一戦交えるつもりだった」とのちに語っている。第二艦隊は1年で終わって、呉鎮守府司令長官を2年つとめた。この間に日中戦争がはじまっている。軍事参議官に移ったあと、このまま実に6年半を過ごす。昭和14(1939)年4月1日に海軍大将に親任されるが、決まった役職はなく大演習での対抗部隊指揮官や特命検閲使などを臨時に命じられながら天皇の諮問機関である軍事参議院に出席した。

太平洋戦争がはじまってもその地位に大きな代わりはない。百武源吾が予備役に編入されると専任の軍事参議官としては最先任となり、慣例として最先任者が兼ねた海軍高等技術会議議長に補せられた。戦争も終わりに近い昭和20(1945)年6月、一連の人事異動がおこなわれ、塚原二四三と井上成美が大将に進級したのにともない、吉田善吾と加藤が予備役に編入されることになった。昭和20(1945)年6月1日に予備役に編入され62歳で現役を離れた。その2ヶ月半後に日本はポツダム宣言を受諾する。

加藤隆義は昭和30(1955)年2月10日に死去した。享年73、満71歳。海軍大将正三位勲一等功三級子爵。

おわりに

加藤隆義も戦時中のほとんどの期間現役でありながらずっと軍事参議官で目立たないですね。養父とは違って艦隊派とされていますがそちらでもあまり目立たないです。

ウィキペディアには日露戦争後に三笠に乗り組んだと記述されていますが、実際には上記の通りです。日付を見れば明らかなんですが、時間軸が頭に入っておらず流れだけで判断してしまったのでしょうか。自分は流れだけをただ列記するのではなくその時点の状況を背景情報としてできるだけ説明するようにしています。全部やってると読みづらいので網羅しきれていませんが。

加藤隆義だったような気がするのですが「日本海軍史」将官履歴の誕生日が明らかに間違っていたことがありました。英語版のWikipediaにも転載されていて困ったものだと思ったものです。なぜ気づいたかというと、海軍士官の生まれ年の目安の計算式というのを(個人的に)使っていてそれと比べておかしいと思ったのでした。けっこう便利なので紹介しておきます。それは「海軍兵学校卒業期に1850を足す」というものです。海軍兵学校の入校年齢には数年の幅があって同期生でも同学年とはかぎらないのであくまでも目安ですが、大きくは外れていません。例えば加藤隆義など31期生の場合1881=明治14年となりますが、加藤の実際の生まれは明治16年です(この程度の誤差はある)。陸軍にも同じような式があり「陸軍士官学校の卒業期をそのまま明治にあてはめる」というもので、例えば東條英機(陸士17期)は明治17年=1884年生まれです。

さて次回は誰にしましょうか。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は日露戦争で乗り組んだ戦艦富士)

附録(履歴)

明16(1883). 3.20 生

明36(1903).12.14 海軍少尉候補生 橋立乗組

明37(1904). 1. 4 富士乗組

明37(1904). 8.12 三笠乗組

明37(1904). 9.10 海軍少尉 富士乗組

明38(1905). 8. 5 海軍中尉

明38(1905).12.29 香取回航委員・英国出張被仰付

明39(1906). 1.15 香取乗組

明39(1906).12.20 春雨乗組

明40(1907). 9.28 朝日分隊長心得

明41(1908). 3.25 松江分隊長心得

明41(1908). 7.11 松江航海長心得

明41(1908). 9.25 海軍大尉 松江航海長

明41(1908).10.10 松江航海長兼分隊長

明41(1908).11.20 南清艦隊参謀

明41(1908).12.24 第三艦隊参謀

明42(1909).12. 1 海軍大学校乙種学生

明43(1910). 5.23 海軍大学校専修学生

明43(1910).12. 1 呉予備艦隊参謀

明44(1911). 5.22 練習艦隊参謀

明45(1912). 4. 1 横須賀鎮守府副官兼参謀

大元(1912).12. 1 海軍大学校甲種学生

大 2(1913).12. 1 海軍少佐

大 3(1914). 5.27 春日航海長

大 3(1914).12. 1 朝日航海長心得

大 4(1915). 3.17 海軍省出仕

大 4(1915). 9. 8 海軍省軍務局局員/海軍教育本部部員

大 6(1917). 5. 2 仏国駐在被仰付

大 7(1918).12. 1 海軍中佐

大 8(1919). 2. 5 講和会議全権委員随員被仰付

大 8(1919). 8. 7 帰朝被仰付

大 8(1919).10.30 講和会議全権委員随員被免

大 8(1919).11. 3 海軍軍令部出仕

大 8(1919).11.20 海軍軍令部参謀

大 8(1919).12. 8 海軍軍令部参謀/海軍教育本部部員

大10(1921).10.15 海軍軍令部参謀(第一班第一課作戦班長)/海軍教育本部部員

大10(1921).10.22 海軍軍令部参謀(第一班第一課作戦班長)/海軍教育本部部員/参謀本部部員

大11(1922). 2. 1 第一艦隊参謀

大11(1922).12. 1 海軍大佐 東宮武官/侍従武官

大12(1923).11.26 加藤改称届出

大12(1923).12.10 子爵

大14(1925).10.20 霧島艦長

大15(1926).12. 1 海軍軍令部出仕

昭 2(1927). 5. 1 海軍軍令部参謀

昭 2(1927). 5. 2 仏国出張被仰付

昭 2(1927). 7.13 国際連盟陸海空軍問題常設諮問委員会帝国海軍代表

昭 2(1927).12. 1 海軍少将

昭 3(1928). 4.20 国際連盟陸海空軍問題常設諮問委員会帝国海軍代表/帝国空軍代表

昭 4(1929). 8.29 帰朝被仰付

昭 4(1929).11.30 海軍軍令部参謀(第一班長)

昭 5(1930). 6.18 海軍航空本部出仕

昭 5(1930).12. 1 第一航空戦隊司令官

昭 7(1932).11.15 海軍大学校長

昭 7(1932).12. 1 海軍中将

昭 8(1933).11.15 海軍航空本部長

昭 9(1934). 1.17 軍令部次長

昭10(1935).12. 2 第二艦隊司令長官

昭11(1936).12. 1 呉鎮守府司令長官

昭13(1938).11.15 軍事参議官

昭14(1939). 4. 1 海軍大将

昭17(1942). 7.13 軍事参議官/海軍高等技術会議議長

昭20(1945). 6. 1 予備役被仰付

昭30(1955). 2.10 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?