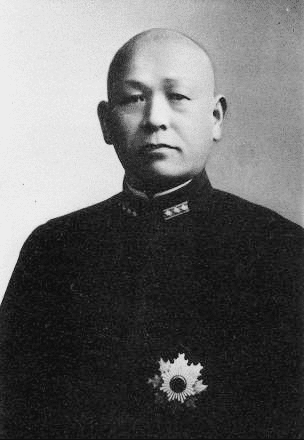

支那方面艦隊司令長官伝 (9)百武源吾

歴代の支那方面艦隊司令長官について書いていますが、前身の第三艦隊司令長官もとりあげます。今回は百武源吾です。

総説および前回の記事は以下になります。

多摩艦長

百武源吾は明治15(1882)年1月28日にもと佐賀藩の足軽の家に生まれた。兄三郎はのちに海軍大将、弟晴吉は陸軍中将にまで昇る。兄弟で海軍大将に進んだのは百武三郎・源吾兄弟だけである。海軍将校をめざしていたすぐ上の兄が若くして亡くなったためかわりに海軍兵学校に入校した。第30期生187名中の首席で卒業し明治35(1902)年12月14日に海軍少尉候補生を命じられた。日露戦争がはじまる1年前になる。巡洋艦厳島に乗り組んで清国、オーストラリア、東南アジアを巡る遠洋航海に参加する。この年の遠洋航海はのちの練習艦隊のモデルケースとなったもので、三景艦と呼ばれた松島、厳島、橋立で編成されて常備艦隊司令官の上村彦之丞が指揮をとった。戦艦三笠に配属され、日露戦争がまさに始まろうとしていた明治36(1903)年12月28日に海軍少尉に任官した。このとき同期生の間の順位が変わって兵学校卒業時に次席だった今村信次郎が首席となり、百武は次席にまわった。日露戦争の前半は三笠でつとめ、旅順攻撃や黄海海戦に参加した。秋に捕獲船韓崎丸乗組に移り、ちょうど兵学校を卒業した第32期生の実習航海の指導に加わった。堀悌吉や山本五十六(当時は高野姓)など第32期の候補生たちは遠洋航海には行かず韓崎丸で短期間の近海実習航海をおこなったのち、実戦部隊に配属されていった。百武も戦艦富士に乗り組んで第一線に戻り、明治38(1905)年1月12日に海軍中尉に進級して日本海海戦を迎える。

海戦のあと巡洋艦千代田分隊長に移り、さらにイギリスで建造された戦艦香取を受領して日本に回航するためにイギリスに出張した。香取と鹿島は日露戦争の開始にあたり戦力の急速強化のためにイギリスに発注されたものだが戦争には間に合わなかった。砲艦磐城航海長、戦艦富士分隊長を経て明治40(1907)年9月28日に海軍大尉に進級すると同時に海軍砲術学校特修科学生を命じられる。大尉を砲術長に養成する高等科学生とは異なり、佐尉官または特務士官、准士官に砲術に関する所要の教育を施す特修科学生ではある種の促成教育が行われた。しかし百武は結局、砲術ではなく航海に進む。中国を担当する南清艦隊参謀ののち、海軍大学校乙種学生と専修学生を修了してはっきりと航海屋となった。航海長を養成するための、他科での高等科学生に相当する課程は制度に変遷があり、百武の時代では海軍大学校で航海術専修学生としておこなっていたがのちに乙種学生とあわせて航海学生と変わった。さらに運用術練習艦に航海学生課程が移され、陸上に固定した海軍航海学校が設立されて航海学生課程も担当するようになるのは実に昭和9(1934)年にまで下る。

巡洋艦高千穂航海長、装甲巡洋艦(のち巡洋戦艦)生駒分隊長、横須賀鎮守府で艦隊に編入されていない艦艇を指揮する横須賀予備艦隊の参謀をつとめたあと、海軍大学校甲種学生(第11期生)を命じられる。在校中の大正元(1912)年12月1日に海軍少佐に進級し、修了後は装甲巡洋艦出雲航海長を短期間つとめて海軍軍令部参謀に配属される。百武の軍令部勤務の始まりである。第一次世界大戦が始まり、緒戦の対ドイツ作戦が一段落すると百武はアメリカに派遣される。当時アメリカは中立国だったが、のちに連合国側で参戦する。その直前の大正6(1917)年4月1日に海軍中佐に進級し、まもなく帰国した。海軍大学校で教官を長くつとめ、アメリカを実地に見た経験からアメリカとの協調を説いたが学生からは「軟弱」と評判が悪かった。

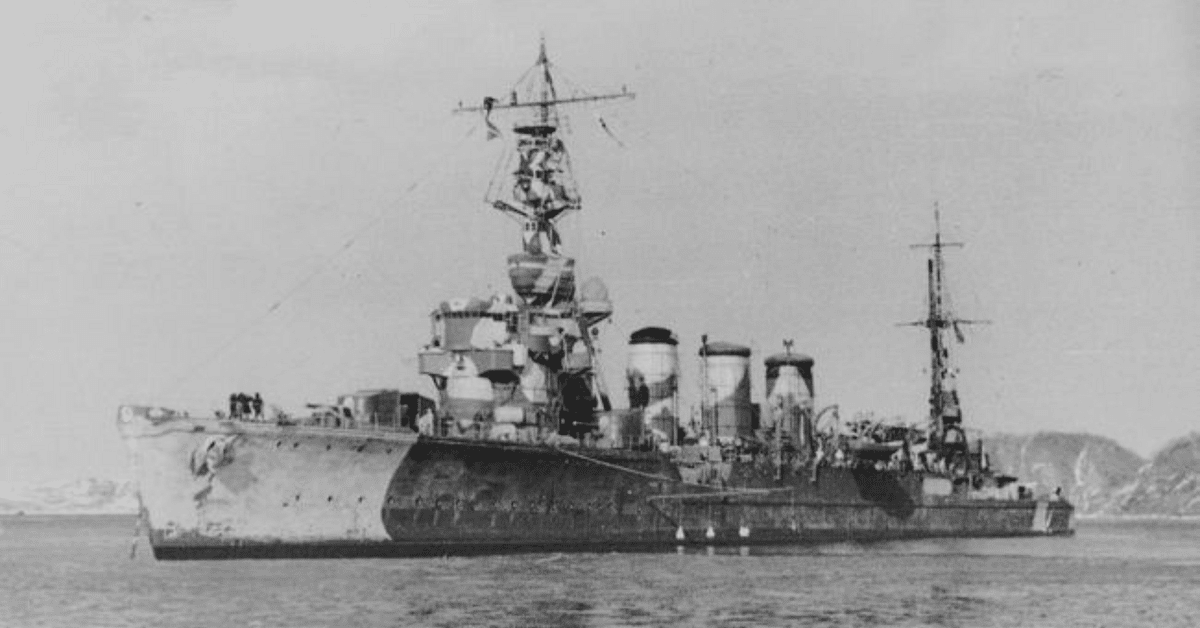

大正9(1920)年12月1日に海軍大佐に進級し、当時新鋭艦だった軽巡洋艦多摩の艦長に補せられる。大正11(1922)年度、多摩は第三戦隊に所属していたが司令官は実兄の百武三郎中将だった。6月27日、呉から大連に向かっていた多摩は関門海峡に差し掛かっていた。海峡の混雑によりしばらく東口で待機していたが、やや空いた状況をみて海峡への進入を開始した。百武源吾艦長がみずから操艦をおこない、厳しく見張りを命じた上で万一に備えて防水扉を閉鎖していた。ところが門司沖にさしかかると帆船が次々に現れて多摩に接近した。潮流が激しくかつ無風で帆船は潮に流されるまま多摩に衝突した。狭い海峡内で多摩も避けようがなかった。危険と判断した百武艦長はその場で錨を入れて停止した。汽笛を鳴らして注意するが10隻ほどが次々に多摩に衝突し、4隻が沈没。乗員のほとんどは無事救助されたが、うち1隻で便乗していた船長の妻が幼児を背負ったまま行方不明となり、のちに遺体で発見された。百武は艦長としてその責任を問われたが避けられない事故として不問に付された。こうした事故の際に直属上官が実兄であることは良くないとして以後このような人事は避けられるようになる。

海軍軍令部次長

多摩のあと、練習艦として使用されていた装甲巡洋艦春日艦長に補された。関東大震災の救援活動ののち、海軍省で教育全般の企画にあたる教育局第一課長をつとめた。1年つとめて、ジュネーブの国際連盟に常設されていた軍縮委員会に日本海軍代表として派遣された。第一次大戦直後の軍縮気運が強い時期は中将クラスが派遣されていたが、それからさほど経たないうちに大佐の百武が代表になっている。しかし国際協調主義をとる百武が適任だったことは確かである。大正14(1925)年12月1日に海軍少将に進級し帰国すると海軍大学校教頭に補せられた。昭和に元号が変わって海軍軍令部で作戦を担当する第一班長に命じられた。当時の海軍軍令部長は鈴木貫太郎、のち加藤寛治である。ロンドン軍縮会議が海軍を揺さぶった昭和5(1930)年度は古鷹型重巡洋艦で編成する第五戦隊司令官として艦隊で勤務していた。百武自身は当然のこととして条約に賛成だったが、騒動からは距離を置くことができた。

昭和5(1930)年12月1日に海軍中将に進級するが昭和6(1931)年度は軍令部出仕として無任所になる。ロンドン問題のときに海軍軍令部次長に補された永野修身に代わって次長に就任すると軍令部では部長に谷口尚真、次長に百武源吾と米英協調派がそろったが、これはかえって強硬派の危機感を煽った。高橋三吉が伏見宮博恭王を後ろ楯にして大角岑生海軍大臣に圧力をかけ、伏見宮を軍令部長に、みずからを次長に据えて軍令部の主導権を握った。百武はわずか4ヶ月で次長を追われ、政策決定に影響力を持たない海軍大学校長に転じた。

反条約派の首領であった加藤寛治はかつて聯合艦隊司令長官時代に美保関事件で20歳下の参謀大川内伝七に叱責され、のちにそれを百武に愚痴ったことがあったがその時に大川内個人にとどまらず佐賀人全般を悪く言ってしまった。やはり佐賀人であった百武は面と向かって悪口を言われて激怒し、もともと尊敬していた加藤への感情は決定的に悪化した。こうした個人的な確執もあって百武と加藤らの関係は修復不能に陥っていた。なお高橋三吉は美保関事件当時の参謀長で加藤と一緒に大川内に叱責されている。

昭和8(1933)年には練習艦隊司令官に補され、磐手、八雲に海兵第60期、海機第41期、海経第20期の候補生を乗せてアメリカ西海岸を往復した。昭和9(1934)年度は舞鶴要港部司令官をつとめ、演習では対抗部隊として臨時編成された第四艦隊の司令長官をつとめた。昭和10(1935)年度は中国大陸を担当する第三艦隊司令長官に親補されて任地の上海に赴任した。1年で帰国し、故郷に近い佐世保鎮守府司令長官に親補される。練習艦隊のあと舞鶴要港部、第三艦隊、佐世保鎮守府という経歴は前任の今村信次郎をそのままなぞった形となり、その前の米内光政も第三艦隊のあと佐世保鎮守府をつとめている。典型的な引退コースだったが、二二六事件で風向きが変わる。東京を遠く離れた佐世保では事件でできることはなかったが、事件後の粛軍で中村良三が現役を離れることになり、あいた海軍艦政本部長に百武が補されることになった。親補職である鎮守府司令長官と比べると格下げになるが帰京できるという意味では栄転ともいえる。昭和12(1937)年度には東京地区を担当する横須賀鎮守府司令長官に親補されて昭和12(1937)年4月1日には同期生の中でただひとり海軍大将に親任された。日中戦争の初期作戦が一段落したころに軍事参議官に移った。その後も現役にとどまり、大角岑生が事故死すると元帥をのぞく専任の軍事参議官で最古参となった。太平洋戦争開戦前の軍事参議官会議ではただひとり開戦に反対した。開戦後の昭和17(1942)年7月13日に待命となり、15日に予備役に編入されて60歳で現役を離れた。戦時中に定年まで5年を残して予備役とされたことで、首脳部に嫌われた証拠とする記述があるが、裏の事情はともかくとして戦時中の予備役編入も定年に5年あったことも類似例が多数あり珍しいことではない。

戦争も終わりに近い昭和20(1945)年3月に九州帝国大学の総長に就任した。特に親任官の待遇を許されている。終戦で辞職し、静岡県に土地を求めて農業でわずかに生計を立てた。

百武源吾は昭和51(1976)年1月15日死去した。享年95、満93歳。海軍大将正三位勲一等功五級。

おわりに

百武源吾は開戦時の海軍に残っていた数少ない米英協調主義者ですが、当時すでに軍事参議官だったこともありあまり目立たないようです。そんなのばかりですね。

ウィキペディアの百武の項目冒頭、兄弟で陸軍大将になったのは皇族に例があると説明しているけど、畑英太郎・俊六兄弟は無視ですか。

百武のあとは及川古志郎でした。以下の記事を参照してください。

次回は長谷川清です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は艦長をつとめた巡洋艦多摩)

附録(履歴)

明15(1882). 1.28 生

明35(1902).12.14 海軍少尉候補生 厳島乗組

明36(1903). 9. 8 三笠乗組

明36(1903).12.28 海軍少尉

明37(1904).10.29 韓崎丸乗組

明37(1904).12.27 富士乗組

明38(1905). 1.12 海軍中尉

明38(1905). 8.31 千代田分隊長心得

明38(1905).12.12 香取回航委員・英国出張

明39(1906). 1.15 香取乗組

明39(1906). 4.15 帰朝

明39(1906). 8.10 香取分隊長心得

明40(1907). 3.30 磐城航海長心得

明40(1907). 7.12 富士分隊長心得

明40(1907). 9.28 海軍大尉 海軍砲術学校特修科学生

明41(1908). 4.20 南清艦隊参謀

明41(1908).11.20 海軍大学校乙種学生

明42(1909). 5.19 海軍大学校専修学生

明42(1909).12. 1 高千穂航海長

明43(1910). 3. 1 生駒分隊長

明44(1911). 1.23 横須賀予備艦隊参謀

明44(1911).12. 1 海軍大学校甲種学生

大元(1912).12. 1 海軍少佐

大 2(1913). 5.24 出雲航海長

大 2(1913). 7.31 海軍軍令部参謀/海軍教育本部部員(第二部)/海軍大学校教官

大 4(1915). 5.10 米国駐在被仰付

大 6(1917). 4. 1 海軍中佐

大 6(1917). 6.20 帰朝被仰付

大 6(1917). 9.15 海軍大学校教官

大 6(1917).12. 1 海軍大学校教官/海軍軍令部出仕

大 7(1918).11. 1 海軍大学校教官/海軍軍令部出仕/陸軍大学校兵学教官

大 8(1919). 8.18 海軍大学校教官/海軍軍令部出仕

大 9(1920).12. 1 海軍大佐

大10(1921).12. 1 多摩艦長

大12(1923). 3. 5 春日艦長

大12(1923).12. 1 海軍省教育局第一課長

大13(1924).12. 1 海軍軍令部出仕

大14(1925). 2.10 海軍軍令部参謀

大14(1925). 2.12 仏国出張被仰付

大14(1925). 6.19 国際連盟陸海空軍問題常設諮問委員会帝国海軍代表

大14(1925).12. 1 海軍少将

大15(1926). 2. 1 帰朝被仰付

大15(1926). 4.15 海軍大学校教頭

昭 2(1927).12. 1 海軍軍令部参謀(第一班長)/海軍大学校教官

昭 3(1928). 2.20 海軍軍令部参謀(第一班長)

昭 4(1929).11.30 第五戦隊司令官

昭 5(1930).12. 1 海軍中将 海軍軍令部出仕

昭 6(1931).10.10 海軍軍令部次長

昭 7(1932). 2. 8 海軍大学校長

昭 7(1932).10. 1 練習艦隊司令官

昭 8(1933). 9.15 舞鶴要港部司令官

昭 9(1934).11.15 第三艦隊司令長官

昭10(1935).12. 2 佐世保鎮守府司令長官

昭11(1936). 3.16 海軍艦政本部長/海軍将官会議議員

昭11(1936).12. 1 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

昭12(1937). 4. 1 海軍大将

昭13(1938). 4.25 軍事参議官

昭16(1941). 4. 9 軍事参議官/海軍高等技術会議議長

昭17(1942). 7.13 待命被仰付

昭17(1942). 7.15 予備役被仰付

昭20(1945). 3. 1 九州帝国大学総長・親任官待遇

昭20(1945).11.30 免九州帝国大学総長

昭51(1976). 1.15 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?