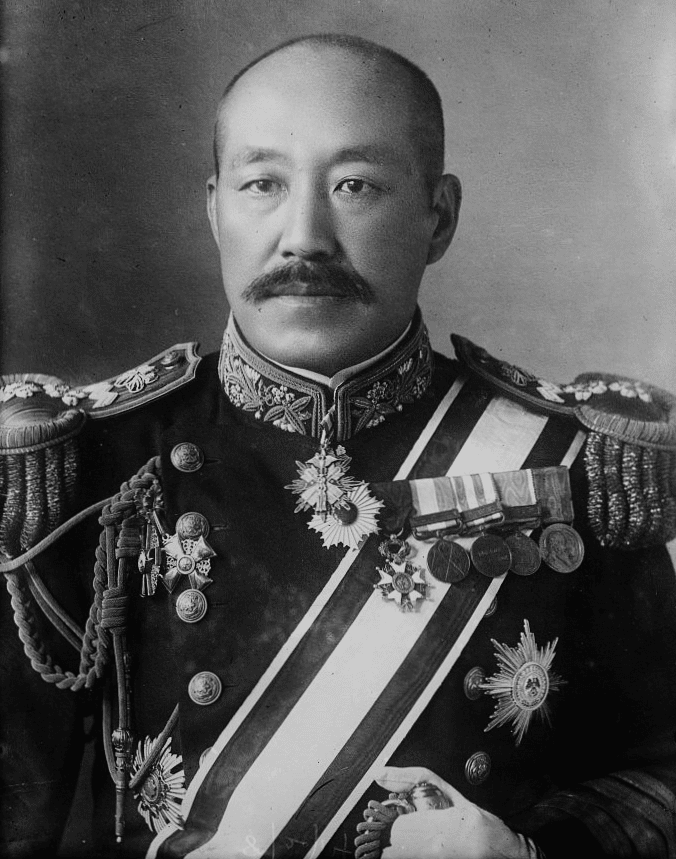

海軍大臣伝 (6)八代六郎

歴代の海軍大臣について書いています。今回は八代六郎です。

前回の記事は以下になります。

海軍士官として

八代六郎は安政7(1860)年1月3日、尾張藩領犬山の庄屋の家に生まれた。10歳にも満たないうちに兄に従って戊辰戦争に従軍したが実際に戦闘に加わったわけではないだろう。兄の同僚であった水戸藩浪士から養子に請われて後を継ぐことになり八代姓を名乗った。維新後は海軍士官を志し海軍兵学校を受験して合格、明治10(1877)年1月入校。明治14(1881)年に第8期生として卒業、海軍少尉補を命じられた。卒業順位は35名中19位だった。

明治18(1885)年には海軍少尉に任官、明治20(1887)年海軍大尉に昇進した。明治21(1888)年から明治23(1890)年まではロシア極東のウラジオストクに派遣された。日清戦争においては巡洋艦高千穂の分隊長として従軍した。戦後の明治28(1895)年末から明治31(1898)年まで、ロシア駐在の海軍武官としてサンクトペテルブルクに赴任する。この間、海軍少佐を経て海軍中佐に昇進している。

日露戦争とその後

明治34(1901)年に海軍大佐に昇進、巡洋艦和泉艦長に補せられる。海軍大学校選科学生ののち装甲巡洋艦浅間艦長に補せられて日露戦争を迎えた。開戦直前、極度の緊張に陥っていた浅間乗員を落ち着かせるために自ら尺八を演奏したが、それを見ていた従軍記者に「風流提督」という記事を書かれ「軍人らしくない」と尺八をやめてしまったという逸話はよく知られている。浅間は仁川海戦に参加するが黄海海戦には間に合わず、日本海海戦では大きな損傷を被ったが致命傷には至らなかった。

戦後の明治38(1905)年12月、またも駐在武官として今度はドイツに派遣される。この間の明治40(1907)年12月27日に海軍少将に昇進し、翌年に帰国する。横須賀鎮守府の予備艦隊司令官、第一艦隊司令官(司令官は艦隊の一部を指揮する。のちの戦隊司令官に相当)をつとめたあと、明治43(1910)年には練習艦隊司令官として海兵38期生(三川軍一、戸塚道太郎、栗田健男など)の遠洋航海を指揮して北米大陸西海岸を訪れた。艦隊旗艦はかつて八代が艦長をつとめた浅間だった。

その後、第二艦隊司令官を経て明治44(1911)年12月1日に海軍中将に昇進して海軍大学校長に補せられ、大正2(1913)年9月25日には舞鶴鎮守府司令長官に親補された。親補職とはいえ舞鶴鎮守府の重要度はそれほど高くなく、これまでの経歴もそれほど華々しいとはいえず、これ以上の出世は期待できず遠からず現役を離れるだろうというのが自他ともに認める見通しだった。ところがジーメンス事件が八代の運命を変える。

海軍大臣

大正3(1914)年度予算が不成立となり山本内閣は総辞職した。後継の首相には司法・内務官僚出身の清浦奎吾が挙げられた。山縣有朋の推薦によるという。政党の協力を得られなかった清浦はそれでも組閣をほぼ終え、あとは海軍大臣を残すのみとなった。清浦が入閣を要請したのは第一艦隊司令長官の加藤友三郎だった。加藤は日本海海戦当時の聯合艦隊参謀長で、斎藤海軍大臣のもとで明治42(1909)年まで海軍次官をつとめた、山本・斎藤といった海軍主流派の直系だった。加藤は就任にあたって否決された海軍予算の再提出を条件とした。海軍予算の凍結ですでに貴族院と合意していた清浦にはとても受け入れられるものではなかった。清浦は他の候補者の推薦を加藤に求めたが「誰でも同じことを言うでしょう」と拒否され、組閣を断念した。香りはするが実物が出てこなかったため「鰻香内閣」と揶揄された。

官僚出身の清浦が退けられ、山本内閣を支えた海軍と政友会は政権を担える状況にはない。政友会を除く立憲同志会などの政党の支援をうけて、元老格の大隈重信が組閣することになる。この海軍大臣に挙げられたのが、海軍の中でも主流派とは言いがたい、その分これまでのしがらみとは無縁の八代六郎だった。大正3(1914)年4月16日、第二次大隈内閣が成立し八代は海軍大臣に親任された。八代は次官として秋山真之を考えていたが、結局次官には人事局長だった鈴木貫太郎をあてることにして秋山は軍務局長にまわった。

八代大臣、鈴木次官、秋山軍務局長はまず人事の刷新にとりくんだ。山本、斎藤は予備役に編入されて海軍を追われ、山本の娘婿で次官をつとめていた財部彪は待命をおおせつけられた。山本、斎藤の追放には井上良馨元帥や東郷平八郎元帥(いずれも薩摩出身)が懸念を示したが八代が押しきった。また薩摩出身の海軍軍令部長伊集院五郎大将を島村速雄中将に交代させた。汚職事件の舞台になった海軍艦政本部は改編され、政策立案を担当する海軍艦政部と、技術行政に専念する海軍技術本部に分割された。

この年の8月には第一次世界大戦に参戦する。島村軍令部長に相談することなく決定されたという。ドイツが根拠地を置いていた中国山東省青島を、同盟国イギリスと共同で攻略した。

海軍部内では非主流派であった八代はもともと海軍大臣を長くつとめるつもりはなかったのではないか。海軍大臣の地位を利用して自身が信じる改革を押し進め、ある程度達成したら退くつもりだったと考えられる。ある意味「やりっ放し」ともいえるが、逆に言えばその覚悟があったからできることでもあった。就任から1年あまりが経った大正4(1915)年8月10日、閣僚の不祥事をきっかけにおこなわれた改造の機会に八代も退任して海軍大臣を加藤友三郎に譲った。退任はともかく後任者は本意ではなかったかもしれない。

八代がおこなった改革はこれまで薩摩の勢力が強かった人事を刷新して、汚職で地に落ちた国民の海軍に対する信頼を復活させたと高く評価するむきもある一方で、大鉈を振るった刷新人事がかえって遺恨を残し、のちの派閥争いの種になったという批判もある。

海軍大臣を退任していったん待命となった八代は大正4(1915)年12月13日に第二艦隊司令長官に補職された。大正5(1916)年7月14日には男爵を授けられ華族に列せられる。海軍大臣在任当時の青島攻略の功績によるものである。

大正6(1917)年12月1日に佐世保鎮守府司令長官、大正7(1918)年7月2日に海軍大将に昇進、大正7(1918)年12月1日に軍事参議官、大正8(1919)年11月25日に待命となり、大正9(1920)年8月1日に予備役に編入されて現役を離れた。満65歳の誕生日である大正14(1925)年1月3日に後備役に編入、同年12月28日に枢密顧問官に親任される。満70歳の昭和5(1930)年1月3日に退役となる。

八代六郎は昭和5(1930)年6月30日に死去。満70歳。海軍大将従二位勲一等功三級男爵。

おわりに

八代六郎は海軍大臣の時代に大きな足跡を残しましたが、その前後では正直あまり目立たず、ジーメンス事件がなければほとんど知る人のいない海軍中将で終わっていたかもしれません。なにしろ海軍大臣としてもあまり知られていないくらいですから。その評価は簡単ではありません。

次回は加藤友三郎になります。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は八代が艦長をつとめた一等巡洋艦浅間)

附録(履歴)

安政 7(1860). 1. 3 生

明13(1880). 9.15 龍驤乗組

明14(1881). 9.15 海軍少尉補

明14(1881).10.15 肇敏乗組

明16(1883).11.24 筑波乗組

明17(1884).12.24 龍驤乗組

明18(1885). 6.20 海軍少尉

明18(1885).12.25 待命被仰付

明18(1885).12.28 海軍兵学校通学

明19(1886).12.23 海軍兵学校学術課程卒

明19(1886).12.24 海兵練習所分隊士/海軍兵学校砲術教授心得

明20(1887). 3. 4 海兵練習所分隊士/海軍兵学校運用術教授心得

明20(1887).10.27 海兵練習所分隊士/海軍兵学校長伝令使心得

明20(1887).12.24 海軍大尉 海軍兵学校長伝令使

明21(1888). 6.16 海軍兵学校副官

明23(1890). 7. 4 海軍参謀部出仕

明23(1890). 7. 9 露国浦潮斯徳出張被仰付

明25(1892).11.21 帰朝被仰付

明26(1893). 5.20 海軍軍令部出仕

明26(1893).12. 2 高千穂分隊長

明28(1895). 2.20 吉野分隊長

明28(1895). 8.20 常備艦隊参謀

明28(1895).12.21 露国在勤帝国公使館附海軍武官

明29(1896).10.24 海軍少佐

明30(1897).12. 1 海軍中佐

明31(1898).12. 6 帰朝被仰付

明32(1899). 7.14 海軍軍令部出仕

明33(1900). 1.12 八島副長

明33(1900). 5.15 常備艦隊参謀

明33(1900). 6. 7 宮古艦長

明34(1901).10. 1 海軍大佐 和泉艦長

明34(1901).10.21 海軍大学校選科学生

明36(1903). 7. 7 浅間艦長

明38(1905).12.12 独国在勤帝国公使館附海軍武官

明39(1906). 1. 7 独国在勤帝国大使館附海軍武官

明40(1907).12.27 海軍少将

明41(1908). 5.15 帰朝被仰付

明41(1908).12.10 横須賀予備艦隊司令官

明42(1909).12. 1 第一艦隊司令官

明43(1910). 6.13 呉鎮守府附

明43(1910). 7.16 練習艦隊司令官

明44(1911). 3.11 第二艦隊司令官

明44(1911).12. 1 海軍中将 海軍大学校長

大 2(1913). 9.25 舞鶴鎮守府司令長官

大 3(1914). 4.16 免本職 海軍大臣

大 4(1915). 8.10 免海軍大臣 待命被仰付

大 4(1915).12.13 第二艦隊司令長官

大 5(1916). 7.14 男爵

大 6(1917).12. 1 佐世保鎮守府司令長官

大 7(1918). 7. 2 海軍大将

大 7(1918).12. 1 軍事参議官

大 8(1919).11.25 待命被仰付

大 9(1920). 8. 1 予備役被仰付

大14(1925). 1. 3 後備役被仰付

大14(1925).12.28 枢密顧問官

昭 5(1930). 1. 3 退役被仰付

昭 5(1930). 6.30 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?