支那方面艦隊司令長官伝 (5)中野直枝

歴代の支那方面艦隊司令長官について書いていますが、前身の第三艦隊司令長官もとりあげます。今回は中野直枝です。

総説および前回の記事は以下になります。

海軍軍令部参謀

中野直枝は慶応4(1868)年2月15日に土佐国で生まれた。東京築地にあった海軍兵学校に入校し、在校中に学校が広島県江田島に移転する。第15期生80名のうち6位の成績で卒業し、明治22(1889)年4月20日に海軍少尉候補生を命じられた。首席は財部彪である。遠洋航海のためにコルベット比叡に乗り組み、金剛とともに8月14日に横須賀を出航した。ハワイ方面を巡って翌年2月に帰国する。巡洋艦高千穂に配属され、明治23(1890)年7月9日に海軍少尉に任官して通報艦日進に移る。水雷術練習艦迅鯨乗り組みのあと、海軍大学校丙号学生を命じられた。数学や物理学、語学などを学ぶ1年間の課程で海軍兵学校の補習のような意味があった。修了後は巡洋艦高雄航海士、横須賀海兵団分隊長を経て、日清戦争が始まると練習船館山の分隊長に発令された。豊島沖海戦で捕獲した砲艦操江が正式に日本軍艦籍に編入されると、分隊長として乗り組んだ。操江は戦争中は艦隊に配属されず内地で警備にあたったようだ。明治27(1894)年12月9日に海軍大尉に進級する(当時海軍中尉の階級はない)。占領された旅順は聯合艦隊の拠点として用いられ、その防御を担当する水雷敷設隊の分隊長、さらに艦隊付属水雷艇長をつとめたが、戦争が終わると横須賀に帰還した。

砲艦赤城航海長、コルベット海門航海長を経て海軍大学校学生を命じられた。辞令に課程の指定がないが1年間の就学期間から選科学生と考えられる。巡洋艦松島航海長、海軍兵学校航海術教官を経て海軍大学校甲種学生を命じられる(第2期生)。海兵同期の小栗孝三郎と海大でも同期生となり、明治32(1899)年9月29日の海軍少佐への進級、北清事変による教育中断と常備艦隊参謀としての出征をともにした。海大修了後は海軍軍令部で軍備を担当する第二局に勤務した。軍令部参謀として日露戦争を迎え、大本営参謀を兼ねた。明治37(1904)年7月13日に海軍中佐に進級する。日露戦争にともなう緊急計画でイギリスに2隻の戦艦が発注されていた。設計は保守的で新味はないが何より早く就役させることが重要だった。このうち鹿島の受領のために中野はイギリスに派遣される。航海長として帰国したのは戦後となり、結局中野は日露戦争の後半を国外で過ごした。

金剛艦長

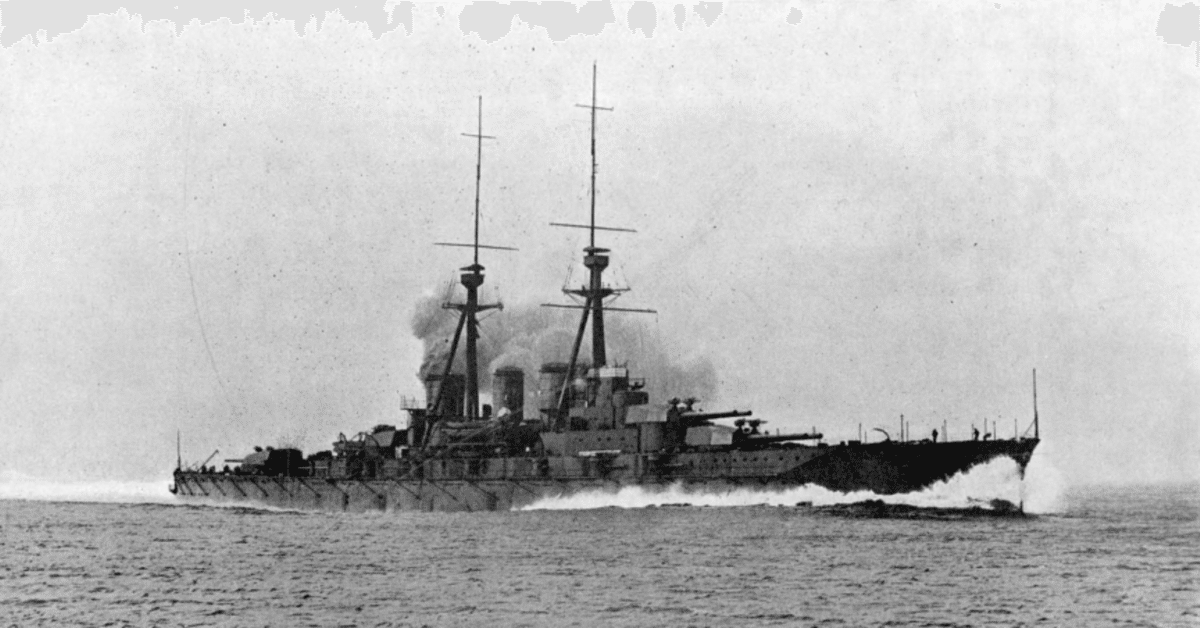

帰国後は鹿島の姉妹艦香取副長、砲艦鳥海艦長、潜水母艦韓崎艦長を経て明治41(1908)年9月25日に海軍大佐に進級し、その後も防護巡洋艦秋津洲艦長、装甲巡洋艦八雲艦長を歴任した。中野のような航海専攻はどんな艦種でも求められ、艦船勤務が多くなる傾向がある。海軍省では筆頭局である軍務局の先任局員をつとめた。当時の軍務局長は栃内曽次郎である。明治も終わろうとする頃、日本はすでに戦艦を国内建造していたが、建造作業はともかく設計では欧米に遅れていた。そこでイギリスに最新の巡洋戦艦を発注した、その金剛の受領の責任者として中野はイギリスに渡る。完成当時世界最強とうたわれた金剛の初代艦長として帰国した中野だがそれを花道に大正2(1913)年12月1日に海軍少将に進級して金剛をおりた。

呉鎮守府参謀長に転じたが年が明けるとジーメンス事件が発覚する。さらに事件はヴィッカース社からの収賄疑惑に発展した。ヴィッカース社は金剛を受注したイギリスの造船所である。もちろん艦長に過ぎなかった中野に責任があるわけがなく、かえって事件の主舞台である海軍艦政本部で兵器を担当する第一部長に補せられた。潔白が確信されていなければできない人事である。事件の結果、海軍艦政本部は改編され、技術的な事項を所管する海軍技術本部と、企画を担当する海軍大臣直属の艦政部(のち内局の艦政局)に分離された。中野は艦政部長、さらに海軍省艦政局長を相次いでつとめる。大正6(1917)年12月1日に海軍中将に進級していったん局長をおりるが、まもなく復帰している。海軍を揺るがしたジーメンス事件も第一次世界大戦がはじまると目立たなくなり、揺り戻しが始まった。のち大正9(1920)年には海軍艦政本部が復活する。

第一次大戦が休戦となる直前に練習艦隊司令官に補せられる。平時となって最初の遠洋航海では遠出はせず、比較的近場の東南アジア、オーストラリアを巡った。参加したのは装甲巡洋艦常磐、吾妻に分乗した第46期生の候補生たちである。大正9(1920)年度は呉工廠長、大正10(1921)年度は旅順要港部司令官と地方回りをして、大正11(1922)年度は金剛型巡洋戦艦で編成された第一艦隊第二戦隊の司令官をつとめた。上官にあたる第一艦隊司令長官は栃内曽次郎だった。この年は年度の途中に人事異動があり、艦隊では第一艦隊と第三艦隊の司令長官がいずれも交代した(第二艦隊は未編成)。中野は第三艦隊司令長官に親補される。第一艦隊は同期の竹下勇が長官に就いた。すでにシベリアからの撤退は決まっており、10月いっぱいで完了した。ロシア沿岸の警備にあたっていた第三艦隊は大正12(1923)年度には編成されず、第二艦隊が復活して完全に平時体制に戻った。中野は第二艦隊司令長官に横滑りしたが、年度途中で交代となり三期下の加藤寛治が継いだ。この年度から聯合艦隊が常設となり、第一艦隊の竹下が聯合艦隊司令長官を兼ねた。同期生が上官となるのは具合が悪いと考えられたのか、あるいはそれを理由にしたのか、いずれにせよ中野はこれで海軍のキャリアを事実上終える。いったん海軍将官会議議員に補せられるが年度末に待命となり、それからまもない大正13(1924)年2月25日に予備役に編入されて56歳で現役を離れた。

満60歳に達した昭和3(1928)年2月15日に後備役に編入された。昭和5(1930)年12月1日に海軍武官服役令が改正されて海軍中将の現役定限年齢が62年に延長されたが、後備役の年限は年齢によらず5年間と定められているため、65歳に達した昭和8(1933)年2月15日をもって退役となる。帝国在郷軍人会の副会長を長くつとめた。

中野直枝は昭和35(1960)年7月6日死去した。享年93、満92歳。海軍中将従三位勲一等功四級。

おわりに

中野直枝は公平に見れば親補職もつとめ中将にまで達して十分出世した部類に入りますが、同期生から4人の海軍大将を出した15期生としてはどうしても目立たなくなります。

ウィキペディアなどには2月16日生まれとありますが、官報記載の退役記事により15日としました。官報の誤植という可能性もありますが。

中野を最後にして第三艦隊は編成されなくなり、しばらく間が空きます。次回は野村吉三郎です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は中野が初代艦長をつとめた巡洋戦艦金剛)

附録(履歴)

慶応 4(1868). 2.15 生

明22(1889). 4.20 海軍少尉候補生 比叡乗組

明23(1890). 3.14 高千穂乗組

明23(1890). 7. 9 海軍少尉 日進分隊士

明23(1890). 7.26 日進航海士

明24(1891). 8.28 日進分隊士

明25(1892). 5.25 迅鯨乗組(水雷術練習)

明25(1892).10.20 待命被仰付

明25(1892).12.21 海軍大学校丙号学生

明26(1893).12.19 高雄航海士

明27(1894). 3. 1 横須賀鎮守府海兵団分隊長心得

明27(1894). 8.10 館山分隊長心得

明27(1894). 9.24 操江分隊長心得

明27(1894).12. 9 海軍大尉 操江分隊長

明28(1895). 3. 1 旅順口水雷敷設隊分隊長

明28(1895). 3.23 常備艦隊第三水雷艇隊艇長

明28(1895). 7. 8 第三水雷艇隊艇長

明28(1895). 8.10 横須賀水雷隊攻撃部艇長

明28(1895).12.14 赤城航海長兼分隊長

明29(1896). 4. 6 海門航海長

明29(1896). 4.20 海門航海長兼分隊長

明29(1896). 9.11 海門航海長

明30(1897). 3.30 海軍大学校学生

明31(1898). 4.29 松島航海長

明31(1898).10. 1 海軍兵学校航海術教官兼監事

明32(1899). 3.22 海軍大学校甲種学生

明32(1899). 9.29 海軍少佐

明33(1900). 6.20 常備艦隊参謀

明33(1900).12. 6 海軍大学校甲種学生

明34(1901). 5.24 待命被仰付

明34(1901). 6. 7 海軍軍令部第二局局員/海軍大学校教官/参謀本部部員

明36(1903).12.28 海軍軍令部参謀/海軍大学校教官/参謀本部部員

明37(1904). 2.11 海軍軍令部参謀/海軍大学校教官/参謀本部部員・戦時大本営海軍部参謀

明37(1904). 7.13 海軍中佐

明38(1905). 4. 5 鹿島回航委員(英国出張)

明39(1906). 1.15 鹿島航海長

明39(1906). 8. 4 帰着

明39(1906). 8.30 香取副長

明40(1907). 2.28 鳥海艦長

明40(1907). 7. 1 韓崎艦長

明41(1908). 9.25 海軍大佐

明41(1908).12.10 秋津洲艦長

明42(1909). 3. 4 八雲艦長

明42(1909). 4. 1 八雲艦長/横須賀海軍工廠艤装員

明42(1909). 5.22 八雲艦長

明42(1909).12. 1 海軍省軍務局先任局員/臨時建築部部員

明44(1911). 8.25 海軍省出仕兼軍務局局員/臨時海軍建築部部員

明45(1912). 4.20 海軍艦政本部艤装員(英国出張)

大元(1912).12. 1 金剛艦長/海軍艦政本部艤装員

大 2(1913). 8.16 金剛艦長

大 2(1913).11. 5 帰着

大 2(1913).12. 1 海軍少将 呉鎮守府参謀長

大 3(1914). 4.17 海軍艦政本部第一部長

大 4(1915).10. 1 海軍艦政部長

大 5(1916). 4. 1 海軍省艦政局長

大 6(1917).12. 1 海軍中将 海軍将官会議議員

大 7(1918). 6. 6 海軍省艦政局長

大 7(1918).10.18 練習艦隊司令官

大 8(1919). 9.10 海軍将官会議議員

大 8(1919).11. 8 呉海軍工廠長

大 9(1920).10. 1 旅順要港部司令官

大10(1921).12. 1 第二戦隊司令官

大11(1922). 7.27 第三艦隊司令長官

大11(1922).12. 1 第二艦隊司令長官

大12(1923). 6. 1 海軍将官会議議員

大12(1923).12. 1 待命被仰付

大13(1924). 2.25 予備役被仰付

昭 3(1928). 2.15 後備役被仰付

昭 8(1933). 2.15 退役

昭17(1942).11.18 海軍省事務嘱託

昭35(1960). 7. 6 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?