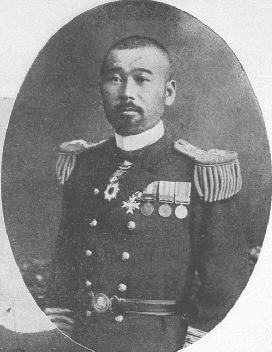

支那方面艦隊司令長官伝 (3)野間口兼雄

歴代の支那方面艦隊司令長官について書いていますが、前身の第三艦隊司令長官もとりあげます。今回は野間口兼雄です。

総説および前回の記事は以下になります。

海軍省副官

野間口兼雄は慶応2(1866)年2月14日に薩摩藩士の家に生まれた。海軍将校を志して海軍兵学校に第13期生として入校し、同期生36名中6位の成績で卒業した。首席は伊藤乙次郎である。前年までは在校中に行っていた遠洋航海は、野間口らから卒業後に実施されることになった。コルベット龍驤に乗り組み、明治20(1887)年2月1日に品川を出航した。2月20日に海軍少尉候補生を命じられ、シンガポール、バタビア(ジャワ)、オーストラリア、ニュージーランドを巡って9月に帰国した。装甲艦扶桑に配属され、明治21(1888)年4月21日に海軍少尉に任官した。コルベット武蔵分隊士、同じく海門の航海士、巡洋艦浪速航海士を経て砲艦赤城航海長に補せられた。明治24(1891)年12月14日に海軍大尉に進級した(当時海軍中尉の階級は存在しない)。巡洋艦高雄航海長、通報艦八重山航海長のあとイギリスで建造された通報艦龍田の回航委員としてイギリス出張を命じられたが日清間の緊張が高まり実際に出発するには至らなかったようだ。戦争が切迫して警備艦隊(のち西海艦隊と改称)が編成されるとその参謀に発令された。なお龍田は開戦後にイギリスを出発したが途中の英領アデンで留め置かれ、到着は終戦まぎわとなった。西海艦隊参謀として野間口は相浦紀道長官を支えて地味ながら戦争に貢献した。

戦争が落ち着くとコルベット金剛の航海長に移る。金剛は姉妹艦比叡とともに戦前からしばしば遠洋航海に充当されてきたが、再開して最初の遠洋航海にもあてられることになる。第22期生の候補生を乗せて明治29(1896)年4月11日に出航し清国沿岸から東南アジア各地を巡って9月16日に帰国した。途中フィリピンのマニラではちょうどスペイン支配への反乱が起こり、反乱軍の指導者が武器を求めて日本に接触を試みるというひと幕があった。帰国すると今度は戦艦富士の回航委員としてイギリスに派遣された。イギリスで完成した富士を受領し分隊長として日本まで送り届けて帰国すると明治30(1897)年12月1日に海軍少佐に進級して巡洋艦吉野航海長に補せられた。半年ほどで海軍大学校選科学生を命じられる。選科学生には決まった課程というものはなく、それぞれ個別に課題を指定して研究させるもので、外部の例えば帝国大学などに通学することもあった。野間口に与えられた課題は調べたかぎりでは特定できない。

海軍大学校の学生を終えると海軍省での勤務となる。軍務局や海軍省の外局である海軍教育本部で働いた。明治33(1900)年9月25日に海軍中佐に進級すると、ふたたび(発令だけを含めると三度目)イギリスに派遣される。同期生の黒井悌次郎と入れ替わりになる。日露戦争の直前に帰国すると山本権兵衛海軍大臣のもとで海軍省副官兼海軍大臣秘書官として日露戦争中の海軍省の事務を取り仕切る役割を担った。戦時中の明治38(1905)年1月12日に海軍大佐に進級している。10月に挙行された凱旋観艦式を記念して撮影された集合写真には野間口が写っている。

野間口は後列中央(左から7人目)

海軍省軍務局長

日露戦争が終わるとまず巡洋艦高千穂、ついで巡洋艦松島の艦長に補せられた。松島は練習艦隊に編入されており富岡定恭司令官のもとで兵学校第34期生の候補生たち(古賀峯一など)を乗り組ませてハワイ、オーストラリア、東南アジアを巡った。帰国して装甲巡洋艦浅間の艦長を短期間つとめたあと、海軍省軍務局で先任局員を2年間つとめて明治42(1909)年12月1日に海軍少将に進級した。

上村彦之丞長官の下で第一艦隊参謀長を1年半ほどつとめたあと、佐世保鎮守府参謀長、横須賀の砲術学校長、呉鎮守府参謀長を転々としたのち、馴染みの海軍省軍務局に局長として戻ってきた。当時の海軍大臣は副官時代の次官だった斎藤実、海軍次官は二期下の財部彪である。しかしジーメンス事件で山本権兵衛内閣が吹っ飛ぶと海軍省の首脳も総入れ替えとなる。着任から1年ほどで事件とは無関係と見られた野間口も、海軍省のナンバースリーとしてその運命を免れなかった。呉工廠長は閑職ではないが本省の筆頭局長からすれば左遷であることは間違いない。その穴埋めというわけではあるまいが直後の大正3(1914)年5月29日に海軍中将に進級している。第一次世界大戦がはじまり、事件のほとぼりも冷めた大正5(1916)年度は久しぶりの艦隊勤務となる。村上格一長官の下で第三艦隊第六戦隊の司令官をつとめた。この年の第六戦隊は対馬、新高、利根、明石の日露戦争前後の巡洋艦で編成されていた。

艦隊を1年間でおりて海軍兵学校長を2年間つとめた。校長在職中に在校した生徒は第45期から49期生に該当する。兵学校長を終えると舞鶴鎮守府司令長官に親補される。舞鶴は日露戦争前にロシアと直接対面する拠点として整備されたが、日露戦争後はその重要性が下がっていた。しかし革命でロシアが内戦状態に陥り連合国が介入するとその重要度はかつてほどではないものの盛り返す。同期生の黒井悌次郎が第三艦隊司令長官として前線で行動しているのを後方から支える立場となった。大正8(1919)年12月には黒井とその職務を交換する形で第三艦隊司令長官として前線に出ることとなり、黒井に支えられることになる。

海軍教育本部長

このころ、シベリア出兵の戦況は必ずしも芳しいものではなかったが、数年後のような厳しいものではなかった。それでもカムチャツカ半島から沿海州にいたるロシア領の沿岸をくまなく警戒することは不可能だった。ポイントを絞って常駐あるいは巡回するのが精一杯だった。大正9(1920)年8月16日には海軍大将に親任されたが、主力部隊である第一艦隊をのぞく艦隊司令長官に大将があてられるのは異例である。聯合艦隊から離れて外地で実戦に従事していた点が考慮されたのだろう。

1年で第三艦隊を小栗孝三郎に譲って帰京し、教育全般を統括する海軍教育本部長に補された。教育本部は海軍省の外局で本部長は親補職ではない。親補職である艦隊司令長官と比べると格下げになるのだが、教育本部長に大将の野間口をあてたのは陸軍に対抗する意図があったのではないか。陸軍では日清戦争前から教育を統括する監軍を設け、日露戦争前に教育総監として天皇に直隷させて陸軍大臣、参謀総長と並ぶ「三長官」のひとりとし、重要事項については三長官の合意を得ることとされた。教育本部は海軍省の外局で独立していなかったが、陸軍同様に権限を強化させて独立させようという意見はかねてからあり、そうした運動の結果が野間口の本部長補職だったかもしれない。しかし当時の海軍大臣は加藤友三郎で、その勢威には大将の野間口もかなわなかった。これが逆効果になったのか、第一次世界大戦後の軍縮の中で海軍教育本部は廃止され、海軍省のいち部局である教育局とし、その局長には中少将をあてるとした。野間口は軍事参議官を経て横須賀鎮守府司令長官に親補され、関東大震災では軍港設備に多大な損害を受けながら被災地の救助や支援にあたった。

横須賀を退いて短期間軍事参議官に移るがまもなく待命となり、大正13(1924)年3月20日に予備役に編入されて58歳で現役を離れた。昭和6(1931)年2月14日に65歳に達して後備役に編入され、昭和11(1936)年2月14日に70歳に達して退役となる。

野間口兼雄は昭和18(1943)年12月26日死去した。享年78、満77歳。海軍大将従二位勲一等功三級。

おわりに

野間口兼雄もあまり知られていない人物であります。大正期の高級軍人がおしなべて知られていないので仕方ありませんが、日露戦争中に海軍省副官として後方にあったことも影響しているでしょう。それでもジーメンス事件、教育本部廃止といった大正海軍の節目でキーパーソンとなっています。

次回は小栗孝三郎です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は野間口が回航委員に発令された通報艦龍田)

附録(履歴)

慶応 2(1866). 2.14 生

明19(1886).12.10海軍兵学校卒

明20(1887). 2.20 海軍少尉候補生 龍驤乗組

明20(1887).10.10 扶桑乗組

明21(1888). 4.21 海軍少尉

明21(1888). 4.23 武蔵分隊士

明21(1888).11.15 海門航海士

明22(1889). 5.15 浪速航海士

明23(1890). 7. 9 赤城航海長心得

明24(1891).12.14 海軍大尉 赤城航海長

明25(1892).12.21 高雄航海長

明26(1893).12. 9 八重山航海長兼分隊長

明27(1894). 5. 5 龍田回航委員

明27(1894). 6. 5 龍田航海長(英国出張)

明27(1894). 7.13 警備艦隊参謀

明27(1894). 7.19 西海艦隊参謀

明28(1895). 9. 6 金剛航海長兼分隊長

明28(1895).12. 7 金剛分隊長

明29(1896).11. 6 富士回航委員(英国出張)

明29(1896).11.21 富士分隊長

明30(1897).10.31 帰着

明30(1897).12. 1 海軍少佐 吉野航海長

明31(1898). 4.29 海軍大学校選科学生

明32(1899). 8. 8 海軍省軍務局軍事課課僚

明33(1900). 5.20 海軍教育本部部員/海軍省軍務局課員

明33(1900). 9.25 海軍中佐

明34(1901). 6.18 英国駐在被仰付

明36(1903). 4.18 帰朝被仰付

明36(1903). 9.17 海軍省副官/海軍大臣秘書官

明37(1904). 1.12 海軍省副官/海軍大臣秘書官/海軍省文庫主管

明38(1905). 1.12 海軍大佐

明39(1906). 4. 7 高千穂艦長

明39(1906).10.12 松島艦長

明40(1907). 9.28 浅間艦長

明40(1907).12.10 海軍省軍務局局員/海軍臨時建築部部員

明41(1908). 8.29 海軍省軍務局局員/海軍臨時建築部部員/海軍省副官

明42(1909).12. 1 海軍少将 第一艦隊参謀長

明44(1911). 3.11 佐世保鎮守府参謀長

明44(1911). 9.21 海軍砲術学校長

明45(1912). 4.20 呉鎮守府参謀長

大 2(1913). 1.10 海軍省軍務局長/海軍将官会議議員

大 3(1914). 4.17 呉海軍工廠長

大 3(1914). 5.29 海軍中将

大 4(1915).12.13 第六戦隊司令官

大 5(1916).12. 1 海軍兵学校長

大 7(1918).12. 1 舞鶴鎮守府司令長官

大 8(1919).12. 1 第三艦隊司令長官

大 9(1920). 8.16 海軍大将

大 9(1920).12. 1 海軍教育本部長/海軍将官会議議員

大12(1923). 4. 1 軍事参議官

大12(1923). 5.15 横須賀鎮守府司令長官/海軍将官会議議員

大13(1924). 2. 5 軍事参議官

大13(1924). 3.10 待命被仰付

大13(1924). 3.20 予備役被仰付

昭 6(1931). 2.14 後備役被仰付

昭11(1936). 2.14 退役

昭18(1943).12.26 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?