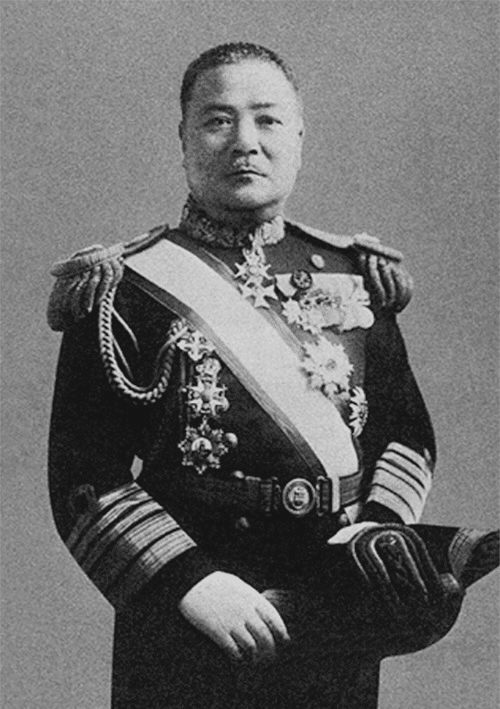

聯合艦隊司令長官伝 (26)小林躋造

歴代の聯合艦隊司令長官について書いていますが、前身の常備艦隊や聯合艦隊常設化以前の第一艦隊司令長官もとりあげます。今回は小林躋造です。

総説の記事と、前回の記事は以下になります。

浪速砲術長

小林躋造は明治10(1877)年10月1日にもと広島藩士の早川家に生まれた。親族に養子に入り小林姓となる。名前をもじって「臍造」と呼ばれた。日清戦争が終わってまもない明治29(1896)年はじめに江田島の海軍兵学校に入校し、3年の生徒課程を終えて明治31(1898)年12月13日に海軍少尉候補生を命じられた。第26期生59名のうち3位で卒業し首席は木原静輔だった。コルベット比叡で北米西岸まで太平洋を往復する遠洋航海をおこなって、配属されたのは戦艦富士である。明治33(1900)年1月12日に海軍少尉に任官し、戦艦初瀬乗組を命じられてイギリスに赴き最下級の士官ではあるが日本に届けた。コルベット金剛に移って明治34(1901)年10月1日に海軍中尉に進級した。その後横須賀水雷団で機雷敷設を担当する分隊長のあと、巡洋艦浪速砲術長に補せられた。明治36(1903)年9月26日に海軍大尉に進級して日露戦争を迎える。浪速はすでに最新鋭とは言いがたかったがまだ充分有効で第二艦隊第四戦隊(瓜生外吉司令官)の旗艦をつとめた。旅順陥落後は片岡七郎長官の第三艦隊参謀、第四艦隊が編成されるとその参謀に転じて出羽重遠長官を補佐した。

戦後、第三、第四艦隊が改編されて南清艦隊が編成されるとその参謀に補せられたが短期間で巡洋艦厳島砲術長に移る。日露戦争以前は候補生の遠洋航海にはその都度適当な艦が指定されて使用されてきた。あてられる艦はだいたい決まっていたが、戦後は制度として練習艦隊が編成されて司令官が遠洋航海を指揮することになった。初代司令官は島村速雄である。厳島などの三景艦は戦前から遠洋航海に使用されてきたが戦後もそのまま練習艦隊に編入される。練習艦隊の最初の遠洋航海に参加するのは第33期生だった。2月に横須賀を出航して清国、オーストラリア、東南アジアを巡って8月に帰国した。

佐世保鎮守府参謀を経て海軍大学校甲種学生(第6期生)を命じられる。在校中の明治41(1908)年9月25日に海軍少佐に進級し、優等で課程を修了した。戦艦石見砲術長のあと海軍省副官兼海軍大臣秘書官として斎藤実大臣に仕えるのとともに軍事参議官山本権兵衛大将の副官も兼ねた。その後はイギリスとアメリカに続けて駐在し、大正2(1913)年12月1日に海軍中佐に進級して装甲巡洋艦磐手副長に補せられる。磐手は第二艦隊に所属しており第一次大戦がはじまると青島攻略に出動した。凱旋後は海軍教育本部、海軍艦政本部(のち海軍技術本部)に勤務して、巡洋艦平戸艦長だった大正6(1917)年4月1日に海軍大佐に進級する。この年度末に海軍省副官(いわゆる先任副官)に補せられて第一次大戦末期から戦後の海軍省で加藤友三郎大臣に仕えた。

聯合艦隊司令長官

2年半副官をつとめてイギリス駐在武官に発令される。イギリス滞在中にワシントン軍縮会議が開かれた。主要参加国のイギリスの本国の動向は重要な情報だった。大正11(1922)年6月1日に海軍少将に進級した直後に帰国を命じられる。軽巡洋艦で編成された第三戦隊の司令官として艦隊で1年をすごし、海軍省軍務局長に補せられる。当時の海軍大臣は財部彪(一時村上格一)であった。この時期は主に重巡洋艦の整備に力が入れられていた。大正15(1926)年12月1日に海軍中将に進級してまもなく軍務局長を退いて軍令部出仕となったのは、巡洋艦を規制するためのジュネーブ会議に派遣されるためだった。小林は斎藤全権の随員としてヨーロッパに渡ったが、会議では小艦多数を求めるイギリスと、大艦少数をめざすアメリカが対立した。日本は仲介に乗り出そうとしたがかえって米英の双方から敵視されそうになり、手をつかねて会議が決裂するのを眺めているしかなかった。

帰国して昭和3(1928)年度は練習艦隊司令官に補せられて、装甲巡洋艦八雲、出雲に分乗した海兵56期、海機37期、海経16期の候補生を率いて東南アジアとオーストラリアを巡る遠洋航海をおこなった。その後は海軍艦政本部長に補せられる。艦政本部は艦船の整備に責任をもつ海軍省の外局だがその所管する範囲はもっぱら技術的な側面にかぎられており、ちょうど問題になったロンドン軍縮会議では意見を述べるような立場ではなかった。

しかしロンドン問題で賛成派の山梨勝之進海軍次官と、末次信正海軍軍令部次長が同時に更迭され、小林が後任として海軍次官に任じられた。ロンドン条約が批准されて財部大臣が辞任すると、安保清種海軍大臣と小林次官のペアは海軍部内に刻まれた亀裂の修復に追われたが、なかなか埋め切れなかった。やがて満州事変がはじまると、直接海軍が関与するわけではないが部内の雰囲気も重苦しくなる。昭和6(1931)年度末に定期異動があり小林は山本英輔に代わって聯合艦隊司令長官に親補された。

まもない昭和7(1932)年に上海事変が起きると第三艦隊が編成されて同期生の野村吉三郎が現地での作戦指揮にあたった。聯合艦隊と第三艦隊には指揮命令関係はなく小林は直接関与することはなかったが、第三戦隊や第一水雷戦隊といった兵力が聯合艦隊から抽出されて第三艦隊に編入された。事変自体は一月ほどで停戦にいたるが第三艦隊はその後も存続する。小林は昭和7(1932)年度と昭和8(1933)年度の2年間聯合艦隊を率いたが、そのあいだ相方になる第二艦隊の司令長官は末次信正がつとめた。末次は海軍軍令部次長としてロンドン問題を引き起こして小林が次官として苦労するきっかけを作り、立ち位置はかなり異なるが小林は回想で「何のわだかまりもなく愉快にご奉公できた」と述べている。昭和8(1933)年3月1日に海軍大将に親任され、5月20日には艦隊編制が改められて聯合艦隊が規定の上で常設になり、小林の補職が「第一艦隊司令長官兼聯合艦隊司令長官」から「聯合艦隊司令長官兼第一艦隊司令長官」へと変わった。本職と兼職が入れ替わっている。

台湾総督

聯合艦隊を末次に譲って軍事参議官に転じ、第四艦隊事件が起こると艦艇性能調査委員会の委員長をつとめるなどしたが、ニ二六事件のあと陸軍では現役大将を一部を除いて予備役に編入することになり、海軍でもバランスをとって小林を含む大将が予備役に編入させて、昭和11(1936)年3月30日に現役を離れた。悠々自適の生活が待っているかと思いきや、台湾総督に小林をあてるという人事がもちあがる。日清戦争の結果日本領となった台湾だが初代総督に海軍大将の樺山資紀が任じられたあとはしばらく現役の陸軍軍人が総督をつとめる時期が続いた。大正中期に総督の軍事指揮権が削除されると以後台湾総督は内務省などの文官官僚がつとめるように変わった。それを予備役とはいえ海軍軍人をあてようとしたのは、朝鮮総督を代々陸軍軍人がつとめてきた(斎藤実は例外)のに対抗したのだろう。

小林は結局この申し出を受けて台湾に赴任する。それから1年もしないうちに日中戦争がはじまり、中国に一番近い日本領土である台湾の重要性は高まった。しかし中国軍が内陸に撤退し、沿岸主要部を日本が占領すると対中国作戦の拠点としての価値は減じる一方で、中国軍への支援物資の搬入ルートを遮断するための南進基地としての役割が期待されるようになる。仏印進駐が進行中の昭和15(1940)年11月に小林が台湾総督を退任し、現役海軍大将の長谷川清が就任することになったのは軍がより直接的に台湾の統治に関与しようとしたのだろう。

小林は今度こそ引退生活を送ったが太平洋戦争も3年が経とうとし東條内閣も総辞職したあとをうけた小磯内閣で貴族院議員に選ばれた。さらに無任所の国務大臣として入閣するが4ヶ月で交代する。終戦後は公職追放をうけて貴族院議員を辞任した。

小林躋造は昭和37(1962)年7月4日死去。満84歳。海軍大将正三位勲一等功五級。

おわりに

小林躋造はどちらかといえば山梨と同じ条約賛成派でロンドン条約後は海軍次官として海軍部内をまとめることに腐心したものの、あまり成功したとは言えません。本来は正反対の主張だったはずの末次とも少なくとも表面上はうまくやれたのは懐の広さでしょう。ただし軍人としてはあまり戦は上手でなかったという話もあるようです。

次回は末次信正です。ではまた次回お会いしましょう。

(カバー画像は小林が艦長をつとめた巡洋艦平戸)

附録(履歴)

明10(1877).10. 1 生

明31(1898).12.13 海軍少尉候補生 比叡乗組

明32(1899). 9. 2 富士乗組

明33(1900). 1.12 海軍少尉

明33(1900). 8. 1 初瀬乗組(英国出張被仰付)

明34(1901). 4.15 帰朝

明34(1901). 8.30 金剛乗組

明34(1901).10. 1 海軍中尉

明35(1902). 9.10 横須賀水雷団水雷敷設隊分隊長心得

明35(1902).12. 6 浪速砲術長心得兼分隊長心得

明36(1903). 9.26 海軍大尉 浪速砲術長兼分隊長

明36(1903).12.28 浪速砲術長

明38(1905). 1.27 第三艦隊参謀

明38(1905). 6.14 第四艦隊参謀

明38(1905).12.20 南清艦隊参謀

明39(1906). 1.25 厳島砲術長

明39(1906). 8.30 佐世保鎮守府参謀兼副官

明40(1907). 4. 5 海軍大学校甲種学生

明41(1908). 9.25 海軍少佐

明42(1909). 5.25 石見砲術長

明42(1909).12. 1 海軍省軍務局局員

明42(1909).12.13 海軍省軍務局局員/海軍教育本部部員

明43(1910). 3. 1 海軍省副官/海軍大臣秘書官/軍事参議官副官(大将山本権兵衛附属)

明44(1911). 7.15 英国駐在被仰付

大 2(1913). 1.27 米国駐在被仰付

大 2(1913). 9. 6 帰朝被仰付

大 2(1913).12. 1 海軍中佐 磐手副長

大 3(1914).11. 8 海軍教育本部出仕

大 3(1914).11.11 海軍教育本部出仕/海軍大学校教官

大 4(1915). 9. 8 海軍艦政本部出仕(第一部)

大 4(1915).10. 1 海軍技術本部副官/臨時海軍建築部部員

大 5(1916).12. 1 平戸艦長心得

大 6(1917). 4. 1 海軍大佐 平戸艦長

大 6(1917).12. 1 海軍省副官

大 9(1920). 4. 1 英国在勤帝国大使館附海軍武官/造船造兵監督長

大11(1922). 6. 1 海軍少将

大11(1922). 6.10 帰朝被仰付

大11(1922).12. 1 第三戦隊司令官

大12(1923).12. 1 海軍省軍務局長/海軍将官会議議員

大13(1924). 2. 1 海軍省軍務局長/海軍将官会議議員/臨時航空会議議長

大15(1926).12. 1 海軍中将

昭 2(1927). 3.25 海軍軍令部出仕/海軍省出仕

昭 2(1927). 4.15 ジュネーヴ軍縮会議全権随員被仰付

昭 2(1927). 9.28 帰朝

昭 3(1928). 1.15 練習艦隊司令官

昭 4(1929). 2. 1 海軍艦政本部長/海軍将官会議議員

昭 5(1930). 6.10 海軍次官・海軍将官会議議員

昭 6(1931).12. 1 第一艦隊司令長官/聯合艦隊司令長官

昭 8(1933). 3. 1 海軍大将

昭 8(1933). 5.20 聯合艦隊司令長官/第一艦隊司令長官

昭 8(1933).11.15 軍事参議官

昭11(1936). 3.28 待命被仰付

昭11(1936). 3.30 予備役被仰付

昭11(1936). 9. 2 台湾総督

昭15(1940).11.27 免台湾総督

昭19(1944). 8.26 貴族院議員

昭19(1944).12.19 国務大臣

昭20(1945). 3. 1 免国務大臣

昭21(1946). 2.22 免貴族院議員

昭37(1962). 7. 4 死去

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?