40歳からの勇気〜なりたい自分になるためのアドラー心理学〜 【第5章:あなたが直面する人生の課題】

あなたが選ぶ仕事と、ライフスタイルの関係性

突然だが、あなたは何のために働いているだろうか?

お金のためだろうか。家族を養うためだろうか。あるいはその仕事に使命や責任を感じるからだろうか。

私の場合は、「自分にとってやりがいのある仕事、できれば楽しい仕事をして生きていきたい」というのがその根底にあると思っている。

私が就職した2000年は求人倍率が1.0を切った年で、バブル崩壊後の就職氷河期にさらに追い討ちをかけた「就職超氷河期」と呼ばれていた頃。私は当時、大学にほとんど行っていなかったので当たり前のように留年し、しかも就職活動時には何と、単位が40単位以上も残っていた。

当時、就職活動をしながらそれだけの単位を取るのは(怠惰な生活を送っていた私にとっては)かなりの負担と努力を要するものだった。本来は一・二年で取るべき一般教養や第二外国語なども残っており、キャンパスも2カ所を掛け持ちで通わなければならなかったからだ。

「講義中に板書したことしか試験に出さない」などという講師もいて、就職活動の面接などで講義に出られない時は、翌週に見知らぬ女の子にノートをコピーさせてもらったりしながら、急場をしのいでいた。

そんな状況の中で、私はひたすら出版社だけを受け続けた。

出版社というのは基本的に規模が小さいので、採用が少ない。今はよく分からないが、当時は数人の募集に対して、数百人の応募があるというのがザラだったのではなかろうか。いわゆる狭き門ではあったが、私は他の業界には見向きもしなかった。

私は当時作家になりたくて、小説を書いては出版社が主催する新人賞などに応募し、落選してはまた応募して、それを繰り返しているような若者であり、(作家になれなくて)就職するのであれば、少なくとも本作りに関われるような仕事に就きたいと思っていたからだ。

下手な鉄砲も数打ちゃ当たるというが、私を拾ってくれた出版社が一社だけあった。しかし、面接で当時の社長が私に告げた言葉はこうだ。

「編集職の募集は一人だけで、その人間はもう決まってしまった。だから君には、営業をやってほしい」

私は悩んだ。それまで受けてきた出版社は、全て編集職で応募してきたからだ。

何十社と落ち続けてきたが、営業職を考えたことは一度もなかったのだ。

しかし、もう年末に差し掛かっており、就職活動もそろそろ終わりにしたいと思っていた頃でもあった。私はその申し出を受けた。

何故こんな話をしたのかというと、私のアドラー心理学の師匠である岩井俊憲先生(ヒューマン・ギルド代表)が、かつてこんなことを言っていたからだ。

「よりによって、あなたはその職業に就いている。よりによってとは、漢字に直すと、【選(よ)りに選(よ)って】と書くのですよ」と。

そう、私は選りに選って、この仕事に就いたのだ。アドラー心理学を学んだ今なら、私もこの考え方に共感できる。

就職超氷河期の中、たまたま採用にまで結び付いた出版社。しかもそこでの仕事は本を作る編集業務ではなく、営業の仕事だった。しかし、それは私がよりによって、つまり選(えら)んで選(えら)んで就いた仕事だったのだと、今ではそう思えるのである。

私の父は、学習塾を経営しており、私はその塾で父から勉強を教わった。そして自分が大学生になってからは、その塾で私が7つ下の弟に勉強を教えた。そう、私は教育に関わる環境で育ってきたのであり、私がよりによって就職した出版社も、教育・心理学の専門出版社だったのである。

Appleの創始者であるスティーブ・ジョブズが、こんな言葉を残している。スタンフォード大学で行った有名なスピーチの一節だ。

『将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎあわせることなどできません。できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。だから、我々はいまやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。』

そう、人はその時の点を、将来を見据えた形で自覚することはできない。しかし、私は営業を二十年近くやり続けた意味を(その点を)今は十分に理解している。

つまり、あの出版社に入っていなければ、そして営業の仕事に就いていなければ、私はアドラー心理学に出会うことはなかっただろうし、このような記事を書くこともなかっただろうということだ。私はジョブズの言うように、「点と点を後から繋ぎ合せた」のである。

しかしその「点」は、いったいどこから生まれてくるのだろうか?

結論から言ってしまおう。その点は、その人のライフスタイルから生まれている。

つまりあなたが選んだその仕事は、それがあなたが望むものであれそうでないものであれ、少なからずあなたのライフスタイルが影響を与えていることは間違いないのだ。

働くことで劣等感を補償するという考え方

アドラーは、「働くこと」について次のように言っている。

『働くことで、世間にとって自分は価値があると感じられます。これは、人間が必ずもつ劣等感をやわらげる唯一の方法です*1』

これまでも繰り返し述べてきたように、自分に価値があると思えるかどうか、これはアドラー心理学の重要なテーマであるが、「働く」ことが自分の価値をより大きくする方向へ、つまり劣等感を補償することに繋がるというのが、アドラーの考えである。

ライフスタイルとは、「劣等感を補償するために自ら作りあげた、その仮想的目標を追求する動きであり運動」なのだと前章で述べた。

その動き方や運動の仕方は、人それぞれであり、つまり人と競争することでそれを達成しようとする人もいれば、失敗しないように慎重に動くことでそれを追求する人もいるし、あるいは自分よりも強い誰かに守ってもらうことでその優越性を目指す人もいるわけだが、とにかく人は精神的にも肉体的にも(それはしばしば統合された形で)動き続けているわけだ。

全ては自ら作りあげた仮想の目標を追い求める動きなのであるが、その目標の根源にあるのは、自分が人よりも劣っているという感覚を何とかしたい、つまり「劣等感を少しでも減らしたい」という無意識の願望なのである。

では、人よりも劣っているという感覚の中にある、この「人」とは、いったい誰のことを意味するのだろうか?

某企業(大手メーカー)で働くSの話をしよう。

Sは同じ部署の同僚に、ものすごく仕事のできる人間がいて、彼を見ると、いつも(言うに言えぬ)劣等感を感じるのだという。

Sは営業部に所属しているが、同じ部署で同期の同僚は、いつもSの2倍の売り上げを上げているからだ。

Sは、なぜ自分が同僚のようにたくさん売ることができないのだろうと思い、自分が彼よりも劣っていると感じている。この同僚を「同僚A」と呼ぶことにする。

しかしSには、もう一人の「同僚B」がいる。Bは売り上げこそSと変わらないが、取引先とはすこぶる仲がいい。電話ではいつも笑顔で取引先と話しているし、その仲の良さはもちろんS以上だし、同僚のA以上でもある(Aはどちらかというとドライなタイプで、取引先と仲良くするタイプではないのだ)

ある日Sは、後輩たちが「自分はBみたいな営業マンになりたい」と言っているのを耳にする。もう一人がなぜかと聞くと、「取引先とあんなに仲良く、楽しそうに仕事のできるBは素敵だし、自分もあんなふうになりたい」と言うのだ。

Sはこの時、どのように感じただろうか?

まず言えることは、Sにとって同僚Bは、自分が劣等感を感じるような人間ではないということだ。それは、Bが自分と同じ程度の売り上げしか上げていないというのもあるかもしれないし、Sが取引先と仲良くしたいと思っていない(そのような営業スタイルを望んでいない)からかもしれない。

いずれにしろSにとってBは、関心のある存在ではないのだ。

だからSは「そういう考えの後輩もいるんだな」と軽く聞き流したかもしれないし、あるいは「売り上げが全てなのに、分かってない後輩だな」と見下すような態度を取ったかもしれない。つまりこの件に関しては、Sの心が揺さぶられることはないのである。

最初の問いに戻ろう。

劣等感。人よりも劣っているという感覚の中にある、この「人」とはいったい誰のことなのか?

客観的に見るならば、Sは同僚Aには「売り上げ」という面で劣っているし、同僚Bにも「取引先と仲良くする」という面では劣っている。

しかし、Sが実際に劣っていると感じるのは、売り上げで負けているAに対してだけなのだ。なぜBに対しては劣っていると感じないのか?

もうお分りだろう。

それは、SがBに対して関心がないからである。

つまりSはAに対して関心があるからこそ、Aと現在の自分とを比較して、劣等感を感じるのである。

そしてもっと厳密に言うならば、SはAに対して「自分が劣っている」と感じているのではなく、Aの中に「自分の理想の姿」を見ているのである。

たくさん売ることに関心のあるSは、自分の2倍売っているAこそ、将来の自分のあるべき姿(Sが目指す姿)であり、その将来の自分に対するイメージと、現在の自分とを比べて、「劣っている」と感じているのだ。

人よりも劣っているという感覚の中にある、この「人」とは、「将来こうなりたい」と思っている自分自身の「あるべき姿」に他ならないのである。

アドラーの言うように、働くことで劣等感をやわらげることができるのだとしたら、それはSにとっては(自分の理想であるAのように)多くの売り上げを上げることのできる営業マンになることで、その劣等感をやわらげるということになるのだろう。

つまりSは、「働く」という手段を使って、Aのように「売れる」営業マンになることで自らの価値を最大化し、劣等感を補償しようとするのである。

「運動の法則」と社会的文脈

アドラーユニバーシティ大学院教授のマリーナ・ブルフシュタイン博士は、「人間の運動には法則がある」と言っている。

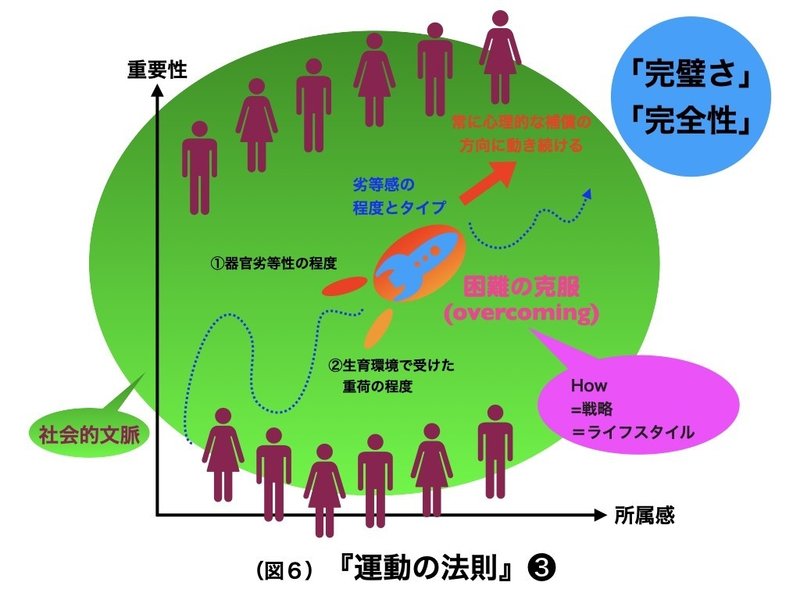

これはもちろん、アドラー心理学における「運動の法則」ということになるのだが、マリーナ博士の説に従うならば、人はみなそれぞれの「完璧さ」とか「完全性」という目標に向かって動いているというのだ。

運動の方向は、2つのベクトルで表すことができる。

一つは垂直方向(縦への)の動きであり、これは「重要性」を意味する。そしてもう一つは水平方向(横への)動きであり、これは「所属感(所属性)」を意味する。

「重要性」は英語でいうsignificance であり、つまりsign(印を付ける)くらい意義のある重要性という意味だが、例えるならば「集団の中でひときわ目立っていて、周りから重視される(一目置かれる)」ようなイメージである。

それから「所属感(所属性)」とは、英語でいうbelonging であり、これは例えるならば「そこに自分の居場所があって、横の関係で他者と繋がっていて、その絆がしっかりしていて切れない」ような感覚である。

「重要性」と「所属感」は、人間の存在にとってどちらも不可欠なものであり、人はこの2つの感覚を求めて運動を続けながら、それぞれの最終目標である「完璧さ」や「完全性」を目指しているというのだ。

そして、人間の「運動の原動力」となるものが2つあるとマリーナ博士は言う。

それは「器官劣等性の程度」と、「子供時代の重荷となるような状態の程度」だ。

ひとつめの「器官劣等性」というのは、遺伝的なものや、あるいは生まれてから起った病気や事故による障害などによって、子どもの生活に支障をきたすような身体の障害のことをいう。例えば、生れつき目の見えない子や耳の聞こえない子、幼い頃に事故で手や足を失った子などがそれに当たる。あるいは喘息もちの子どもや、生れつき胃腸の弱い子などもそうで、つまり器官劣等性には程度があるということだ。

それからもうひとつ、「子ども時代の重荷となるような状態」とは、いわゆる生育環境のことである。例えば、父親不在の貧しい家庭で育ったとか、あるいは優秀な兄といつも比べられて辛い思いをしていたとか、または体が弱くて幼い頃は病院で過ごすことが多く、家族もほとんど面会に来ることがなかったとか。生育環境で本人が重荷と感じていたような状況であり、これにもやはり程度があるというのだ。

2つの原動力、つまり「遺伝や、幼い頃に受けた障害や病気による器官劣等性」と、その後の「生育環境で受けた重荷」がブレンドされることによって、その子が(主観的に感じる)「劣等感の程度とタイプ」が決まってくるとマリーナ博士は言う。

この「劣等感の程度とタイプ」が運動の原動力となり、その劣等感を心的に補償する方向へと、人は動き続ける。

つまり「重要性」を求める時には垂直方向(縦)へと、「所属感」を求める時には水平方向(横)へと動くことで、そのつど、補償が必要な方向へと人は動いていくのだ。結果的にそれは、(綺麗な)直線的な動きではなく、ぐにゃぐにゃした非線形的な動きとなる。

その子どもが作り出す目標は、いわゆるその子にとっての「完璧さ」や「完全性」を意味するものであり、それは言うまでもなく「仮想的な目標」である。

そして、この「完璧さ」や「完全性」を求める運動は、その子にとっては常に「困難の克服(overcoming)」という形で現れるとマリーナ博士は言う。つまり人生とは、困難を克服しながらそれぞれの「完璧さ」や「完全性」を目指す、その道のりであり運動なのだ。

さらに付け加えておくと、困難をどのように克服していくのかは、人それぞれの想像力に委ねられており、これがいわゆる「人生の戦略」でもあるその人の「ライフスタイル」なのである。

そして最も大事なことは、この運動の全てが「社会的文脈(social context)」の中で行われているということである。

「困難の克服」という運動は、「社会」という舞台の中で繰り広げられているのであり、つまり人は、他者どうしが集まって生活を営む「社会」の中で「重要性」を求めたり「所属感」を求めたりすることで、自らの劣等感を補償しようとする生き物なのである。

そう、アドラー心理学では「社会」という概念を重視する。

これを聞いたあなたは、おそらく違和感を感じているのではなかろうか。

なぜならあなたは、アドラー心理学の正式名称が「個人心理学」であるということをすでに学んでいて、「個人」と「社会」はまさしく相反する概念であるということを知っているからだ。

あなたのその理解はある意味正しい。

しかし、繰り返すようだがアドラー心理学では「社会」を重視するのだ。

それはアドラー自身が

『個人は、ただ社会的な文脈の中においてだけ、個人となる*2』

と言い、そして

『個人心理学は、実際のところは社会心理学なのだ*3』

とも言っているからだ。

『比べて分かる! フロイトとアドラーの心理学』(青春出版社)の中で和田秀樹氏は次のように述べている。

【たとえば、人間の「精神」と「肉体」を別々に考える人もいるでしょう。その精神を、さらに「理性」や「感情」に分けて考えることもできます。フロイトは、人間の心を三つに分けました。局所論では「意識・前意識・無意識」に分け、構造論では「エス・自我・超自我」に分割して理解しようとしたのです。

アドラーは、こうした見方に与(くみ)しません。「Individual」の原義どおり、個々の人間を「それ以上は分割できない存在」だと考えます。一人ひとりの個人を、統一された全体的な存在として見るのが、アドラーの個人心理学なのです。

だとすれば、個人の心を社会との関係性で理解しようとするのも当然でしょう。それぞれの人間を分割しないのですから、心の内部でエスと自我と超自我がお互いに関わり合っているというフロイトのような考え方はできません。

心のあり方を探るには、「丸ごとの個人」とその外側にある「社会」との関係を見ることになるわけです。67P】

アドラー心理学では、「社会」とは「個人を取り巻く外側の世界」であると考える。

アドラーの言う『個人は、ただ社会的な文脈の中においてだけ個人となる』とは、「丸ごとの個人」が外側の「社会」から常に影響を受けており、その「社会」との関係性においてしか「個人」を理解することはできないという意味なのである。

さらにアドラー心理学では、「社会」は「個人」に対して様々な困難や課題を投げかける存在であると考える。これは別の言い方をするならば、「社会」という舞台における「人生からの挑戦(challenge)」であり、アドラー心理学ではこれを「人生の課題(ライフタスク)」と呼んでいる。

ライフタスク(人生の課題)と「精神力動」

アドラー心理学では、ライフタスク(人生の課題)を、人間が生きていくためにはどうしても避けることのできない、避けてはならない、人生からの(つまり外側からの)課題として捉えている。*4

つまり我々人間は、それらの課題に対して必ず何らかの態度決定をせまられるわけだ。それは言い換えるならば「社会との付き合い方」が問われる課題であり、

課題は主に3つ、「仕事の課題」「交友の課題」「愛の課題」に分けられる。

「仕事の課題」とは、いわゆる職業としての仕事だけではなく、主婦にとっての育児や家事、学生にとっての勉強、子どもにとっての遊びなど、ありとあらゆる生産活動がこの課題に当たる。

「交友の課題」とは、他者とどう付き合うかという、対人関係一般の課題である。職場の上司や同僚や部下との付き合い方もそうだし、友人や隣近所、最近では様々なコミュニティに所属する人も多いと思うが、そういう中での対人関係なども、全てがこの交友の課題に当たる。

「愛の課題」はアドラーが『われわれ人類が2つの性からなっているという事実、そして人類の今後の存続がわれわれの家庭生活によって決まってくるという事実にどう対処するかということである』と言っているように、異性関係と家族関係の2つからなる。よって「愛の課題」は、「愛と結婚の課題」と呼ぶこともある。

『アドラー心理学の教科書』によれば、性に関連するいっさいのことがらが愛の課題ということになる。異性との交際、配偶者の選択、結婚生活、性生活など。自分が男性あるいは女性であるという事実とのつきあいかたも愛の課題のひとつであり、性役割や性についての価値観や社会通念にたいする関係も、愛の課題に含まれる。*5

アドラーはこの人生の3つの課題を「三つの絆」とも呼んでいるように、現代アドラー心理学では、これらの課題における絆の深さがよく問題にされる。

つまり、「仕事の課題」が最も人間関係の絆が浅い(他者との距離が遠いので)解決も難しくないと考え、「交友の課題」から「愛の課題」へと絆が深まっていくにつれて(他者との距離が近づくにつれて)解決が難しくなると考えるのである。

いずれにしろ人は、必ずこれら3つの課題に直面し、それを避けることはできないとアドラー心理学では考える。そして人は、これらの課題と直面した時に必ず何らかの「行動」を起こすのだ。

いや、課題に直面するのは人ではなく、正確にはライフスタイルと言ったほうがいいかもしれない。

つまり、その人のライフスタイルがライフタスク(「仕事の課題」「交友の課題」「愛の課題」)に直面すると、そこに「行動」が生まれるという理屈であり、よって次のような公式が成り立つ。

「ライフスタイル」×「ライフタスク」=「行動」

アドラー心理学ではこれを「精神力動」と呼んでいる。アドラー心理学教科書では「精神力動」を次のように説明している。

【あるライフスタイルを持った人があるライフタスクに出会うと、かならずある一定の行動をします。たとえば、「すべての女性が私のことを軽蔑している」というライフスタイルを持ったひとが、女性というライフタスクに出会うと、かならず避けて逃げ出してしまう、というように。*6】

つまりライフタスクに対して、我々のライフスタイルはいずれかの態度決定をせまれるのであり、それが「行動」となって現れるのだ。

この「精神力動」の公式に従うならば、それを逆手に取ることで、「ライフタスクへの態度決定=行動」は、その人のライフスタイルをあぶり出すリトマス試験紙のような存在として考えることもできる。

今の例でいうならば、「女性というライフタスク(愛の課題)に対して、逃げ出してしまうという行動を取るのだとしたら、(ひょっとするとその人は)すべての女性が自分のことを軽蔑しているというライフスタイルをもっているかもしれない」と推測することも可能なのである。

アドラー派のカウンセラーやセラピストが、早期回想(幼少期の古い記憶や思い出)を聴くことでその人のライフスタイルを読み取ろうとするのは、この精神力動の原理を使っているからに他ならない。

つまり、その人が幼い頃にどんな課題に直面し、その課題に対してどのような行動をとってきたかを見ることで、その人のライフスタイルが浮かび上がってくるのである。

「人生の課題」の正しい解決方法

アドラーは人生の3つの課題について、その著書『生きる意味』(向陽館)の中で次のように述べている。

【ここでは個人心理学は、社会学の領域にまたがります。人生で起こる問題の構造を知らず、そこから課される課題がわからなければ、ひとりの人間を正しく判断することはできません。

個人が課題にどう向き合い、そのとき内面でなにが起こっているのかわかって、はじめてそのひとの本質が見えてくるのです。

問題に対して歩を進めるのか、ためらうのか、立ち止まるのか、問題の周囲をぐるぐる回るのか、言い訳を見つけるのか、いくらかでも課題を解いて乗り越えるのか、それとも課題は解かず、共同体にそむいて自分が優れていると見せかけるのか。わたしたちはこれを突き止める必要があります。41P】

どうだろう。これを聞いて耳が痛いという人もいるのではなかろうか?

実際に私がそうだった。アドラー心理学を学ぶ前の私は、課題を前にしてためらうか、あるいはその課題に取り組み始めたとしても本質には踏み込まず、まるで表面をなめるように対処していたような気がするのだ。つまり、課題を本気で解決しようとはしていなかったのである。

アドラーは、

【人生の課題は、答えを出すべき数学の問題のように考えるべきだ*7】

と言っている。これは言い換えるならば「人生の課題に対する対処の仕方には、正しい答えを導く方法がある」ということだ。

社会という存在と向き合った時、そこには「仕事の課題」「交友の課題」「愛の課題」が、いわば我々(個人)に対する挑戦のように降りかかってくるわけだが、そこには正しい解決方法が存在するというのである。

前章で私は、ライフスタイルというものは幼少期の頃に作られた信念体系であると述べた。つまりライフスタイルとは、まだ子どもが言語化できない時期に本人の感覚によって意味付けられた社会的体験をもとに、その困難を克服するために作られた考え方や行動のパターンであるので、それらはたいてい未熟なものであり、誤りのあるものなのだ。

はっきり言ってしまおう。

その「個人」のライフスタイルの誤りを、「社会」の原理に適切な形に修正し、導いていくのがアドラー心理学の目指す目標である。

つまり人生の課題に対する正しい解決方法とは、「社会適応」なのだ。

あなたは今、肩すかしをくらったように感じているかもしれない。そんな単純な話なのかと。

そう、アドラー心理学の考え方は実に単純である。

そして、あなたを成功へと導くその道筋は、この「社会適応」の方向に向かって伸びているということを、私はここで強調しておきたいのだ。

「社会適応」の方向で正しく課題を解決するために必要となるものが、アドラーがその生涯で最も重視したと言われる「共同体感覚」という思想である。

「共同体感覚」は理論でも技法でもなく、まさにアドラー心理学の根幹をなす「思想」の部分なので、これを一言で説明するのは難しい。

しかし、ただ一つだけ言えるとすれば、アドラーが共同体感覚を英訳した時に、それをsocial interest(他者への関心)と訳し、それが最終的に定着していることが一つのヒントとなるかもしれない。

つまり「共同体感覚」という思想の中には、少なくとも「他者に対する関心を持とう」という考え方が含まれていることは間違いないのだ。

あなたは自分に関心があるはずだ。おそらくそれはみんながそうで、誰もが自分に関心を持っている。

しかし、もしあなたが自分に関心がありすぎるとしたら(関心が過剰に自分に向いているとしたら)、それはおそらくあなたのライフスタイルの誤りなのだ。

つまりあなたはもっと、他者に関心を向けるべきなのである。

次章ではこの「共同体感覚」を手がかりに、人生の課題を具体的にどのように解決していくべきかについて語ろうと思う。それは、あるいはあなたのライフスタイルの誤りをどのように修正していくべきかを示す一つの指標となるかもしれない。

そして、あなたはここで「勇気」というエネルギーの存在を意識することになるだろう。このエネルギーは、あなたに降りかかる困難を克服する活力になると同時に、あなたを「競争の世界」から「調和の世界」へ、つまりあなたを正しい方向へと導いてくれる、「成功への道しるべ」ともなるのだ。

☞第6勝につづく

*1『生きる意味』(興陽館)59P

*2『個人心理学講義』(アルテ)123P

*3 ALFRED ADLER THE SCIENCE OF LIVING (Martino Publishing) 40Pより訳出

*4『アドラー心理学教科書』(ヒューマン・ギルド出版部)108Pより

*5『アドラー心理学教科書』(ヒューマン・ギルド出版部)111Pより引用、一部加筆

*6『アドラー心理学教科書』(ヒューマン・ギルド出版部)107Pより

*7『生きる意味』(興陽館)7P 『人間の価値も、それぞれが3つの課題をどう解くかで決まります。答えを出すべき数学の問題のように考えればいいのです』より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?