知の探索はどのように行えばよいのか

「イノーベーティブな新規事業を起こす」

不確実性が高い現代において、ビジネスでもっとも求められる能力の一つは「新規事業を産み続けること」だと言えます。というのも、時代の流れが早く、既存の事業は、政治、社会、経済、そしてテクノロジーの変化によって容易に陳腐化するためです。

以下では、知の探索を取っ掛かりとして、いかに社内で新規事業を起こすための源泉を手に入れるかについて記載します。

イノベーションにおける知の深化と知の探索

イノベーティブな新規事業開発をするために、重要になるのが「両利きの経営」という考え方です。「両利きの経営」は早稲田大学大学院経営管理研究科の入山章栄(いりやま・あきえ)教授が「世界標準の経営理論」で解説しています。

「両利きの経営」は、ざっくりと説明すると、右手と左手が両方使えるように、「知の探索」と「知の深化」の両方を上手に駆使できる状態を指します。これがイノベーションを起こす上での重要な要素になります。

ここで「知の探索」とは文字通り、新しい知を追求することです。知の探索には「サーチ」「変化」「リスク・テイキング」「遊び」「柔軟性」といった意味合いが内包されています。

他方、「知の深化」はすでに知っていることを活用することです。組織の文脈を踏まえると、組織にすでに存在している知の基盤に基づいたものに関連するものとなります。

この「知の探索」と「知の深化」に関して、多くの企業は「知の深化」を得意としています。特に成功すればするほど、知の深化を推し進めようとして、結果的に深化に偏ってしまいます。

具体例としてよくあげられるのが、大企業で見られる組織内でのタコツボ化。すなわち、得意なことばかりに特化をして部分最適に陥ってしまうケースです。例えば、マニュアル化はサービスを均質にするために確かに役立ちますが、行き過ぎると柔軟性がなくなり、タコツボ化して、スムーズに環境の変化に対応できなくなります。極端な例として「サイロエフェクト 高度専門化社会の罠」では、ソニーでかつて起きた「35個のソニー製品があるが、充電器も35個ある」という状況を取り上げています。

これをサクセストラップと呼びますが、「両利きの経営」を実現し、イノベーティブな事業を推進するためには、知の幅を広げる「知の探索」もバランスよく進める必要があります。

チャールズ・A・オライリー 、マイケル・L・タッシュマン(著)、 入山 章栄(翻訳、その他) 『両利きの経営』8頁を参考に作成

両利きの経営に、「社内人脈+社外人脈」

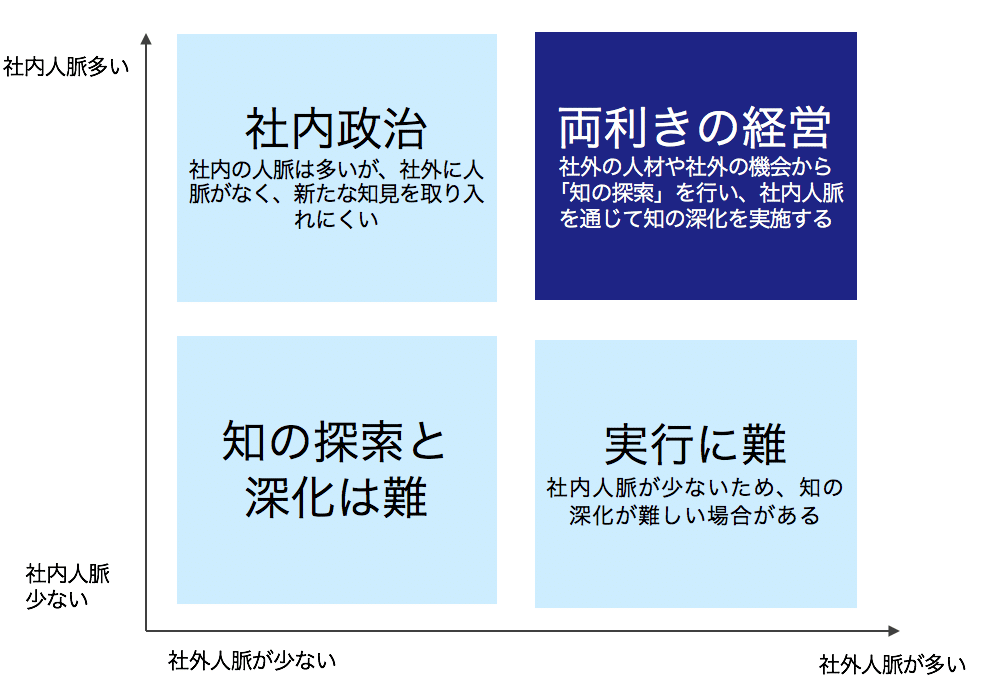

「両利きの経営」を踏まえて、次に「社内人脈」と「社外人脈」という2軸のフレームワークでみてみます。マトリックスの横軸に社外人脈の多い少ないを、縦軸に社内人脈の多い少ないをとります。

両利きの経営を目指すにあたり、目指すべき具体的な例としては、マトリックス右上の「社内人脈も社外人脈もある」状態をあげることができます。すなわち、豊富な社外人脈によって、社外に向けて積極的に知の探索を行い、そこで得たものを、今度は社内人脈を使って社内でスムーズに実行に移していくことが両利きの経営が実現できるということです。

社内人脈と社外人脈のどちらか一方でも欠けてしまうと、両利きの経営は困難です。社外人脈が少ない場合、会社にフィットし過ぎてしまい、社内政治に終始することになります。一方で、社内人脈は少ない場合には、せっかくさまざまな業界に知り合いがいても、社内での実行力に欠けてしまいます。

知の探索では、弱いつながり>強いつながり

では、社内外の人脈を持ち、両利きの経営を実行するためには、まず何をすれば良いのでしょうか?先述した通り、大企業に所属している方は比較的知の深化には馴染みはありますが、知の探索は苦手な傾向になります。そのため、以下では、まず知の探索をどのように進めれば良いのかについて考察をします。

ここでまず重要になるのは、「弱いつながり(weak ties)」という概念です。

つながりの強弱にはグラデーションがありますが、例えば会社でいつも一緒に働いてるメンバーは強いつながり、今日名刺を交換したばかりの人は弱いつながり、くらいに思っていただければと思います。

一見すると、強いつながりの方が弱いつながりよりも大切だと思われがちですが、知の探索を活用して、両利きの経営を実現するには、実はこの弱いつながりこそが重要になります。

なぜならば、強いつながりのあるコミュニティの中では、新しい情報が入って来にくいためです。例えばFacebookでつながっている複数の友人が同じ記事をシェアしているのを見かけたりすることが多いのではないでしょうか。近い人たちの価値観は似通っていますから、そこで流通する情報の質も当然に似てきます。

一方で、数年前にどっかのイベントで会った程度の知り合いがシェアする記事は全く違う新鮮な情報だったりします。弱いつながりの方が、遠くから情報を手に入れることができますし、情報が重複しませんから、知の探索の効率が良いと言えます。

出所:入山章栄『「スモール・ワールド」現象は、世界でさらに加速する――「弱いつながりの強さ」理論』より引用

この弱いつながりと強いつながりの性質をまとめたのが下図です。つまり、弱いつながりは知の探索に、強いつながりは知の深化に向いているといえます。

出所:入山章栄「「スモール・ワールド」現象は、世界でさらに加速する――「弱いつながりの強さ」理論」をもとに作成

子どものように、どれだけ“巻き込まれ”力を発揮できるか

次に考えたいのは、知の探索で重要となるこの弱いつながりの活かし方です。 本当に“ただ弱いだけ”のつながりなら意味はありません。それを活かすために重要なファクターは「巻き込み力」と「巻き込まれ力」です。私も参加したこちらのインタビュー記事でも引用しております。

最近の私の仮説ですが、「巻き込み力」と「巻き込まれ力」が大事なんじゃないかと思っています。「巻き込み力」とは文字通り、人を巻き込む力。「巻き込まれ力」とは、人に何かを誘われた時に、「何かよくわからないけど、面白そうだから行ってみよう」と、積極的な姿勢で受け止める心持ちのことです。要は、ノリがいいってことですね。ちなみに、石川さんは巻き込み力がハンパなく高い人なんですよね。私はどちらかというと巻き込まれ力が結構高いタイプ。

私は前職の銀行員時代、大きな組織にいる中で、だんだんと「巻き込まれ力」を失って行く感覚がありました。なぜなら、巻き込み力が強い人は、社内で「面倒な人」といった扱われ方をしてしまうからです。巻き込み力が強い人に関わらなくなることで、だんだんと「巻き込まれ力」が弱まっていき、知の探索を得るきっかけを失ってしまいます。

そこで大事なのは、やっぱり社外に対してどれだけ巻き込まれにいくかだと思います。この記事には「巻きこみ力と巻きこまれ力の最高峰は子どもである」という話もでてきます。子どもは公園で初めて会った人にも「砂場へ行こうぜ」と誘いますし、それを受けた子供は「うん、行こう」となる場合がほとんどです。誘われる側は「砂場に何があるの? なんのために? まずは目的を整理しよう」なんて考えない。行ったら楽しいかもというだけで巻き込まれていきます。

弱いつながりのコミュニティへ「越境学習」のススメ

しかしながら、大人になった私たちからすると、巻き込まれ力を発揮するのって案外難しいものです。では、どうすればよいのかを考える際に、「ハードルの低い越境学習」を提案します。

「越境学習」とは、所属する組織の枠を自発的に“越境”し、その外に学びの場を求めることを意味します。知の探索をするために、あるコミュニティから別のコミュニティへ越境学習をする際のポイントは「弱いつながりのコミュニティへ」行くことです。

強いつながりがあるコミュニティでは、すでに関係性が出来上がっていて外から入るハードルが高いです。また、仮に自分が所属するコミュニティと似たようなコミュニティの場合、そこで流通する情報の種類も似ているため、知の探索には向きません。

一方で、つながりが弱いコミュニティなら入りやすいですし、自分が所属しているコミュニティと毛色が違えば、知の探索が捗るので越境学習がしやすいのです。

複数コミュニティへ所属で、越境学習の受け皿を確保する

ただし、越境学習にも課題があります。それが「迫害」です。

私自身も経験したことですが、別のコミュニティで学んだことを社内に持ち帰ることが結構難しい。これを専門用語で「迫害」と言います。越境学習のよくある例として「MBA」などがあげられますが、実は外で得たスキルや経験を社内に還元することには、ハードルがそれなりに高い傾向にあります。

外で多くのことを学んだとしても、学びを還元することができないとどうなるか? 外で学んだことを隠すようになります。何もしていないフリをして、学びの還元を閉じてしまう状態です。越境学習をしようとしても、結局のところ迫害されてその還元先を失ってしまっては意味がありません。

そうした状況に対して、私が考える解決策の一つは非常にシンプルで、「複数コミュニティに所属する」ことです。

越境学習に行ったとして、その学びの受け皿が一つしかなければ、そこで迫害されてしまうと、得られた学びや知の探索が無駄になってしまいます。しかしながら受け皿を複数持てていれば、そのどこかには引っかかるかもしれません。実際、私自身も複数の組織に所属する中で、常に適切な学びの還元先を選択しています。

知の探索に「巻き込まれ力」「弱いつながり」「複数コミュニティ」を活用

ここまでの話をまとめると次のようになります。

①弱いつながりを大事にして知の探索を行う

②弱いつながりを積極的に活用するためにも「巻き込まれ力」を大切にする

③弱いつながりと巻き込まれ力を活かしながら、複数のコミュニティに所属して越境学習を通じて、知の探索を行う

④知の探索を行う中でさらに弱いつながりをいかし、①〜③をループさせる

こうした①〜④のサイクルを繰り返すことが重要です。イノベーティブな新規事業提案をするきっかけとして知の探索を行うために、「弱いつながり」、「巻き込まれ力」、そして「複数コミュニティ」の3つをぜひ意識してはいかがでしょうか。

GOB Incubation Partners株式会社

CFO 村上 茂久

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?