中医学の臓腑「肝」と「胆」

こんにちは、今回も読んでいただいてありがとうございます。

前回の中医学シリーズでは「精と気」について書きました。

今回は「肝と胆」について書いていきたいと思います。

前回の記事をまだ読んでない方は先にコチラから読むと、今回の記事がより吸収できると思いますので、ぜひ読んでから戻ってきてください。待ってますので。

それではいってみましょう。

五臓六腑?六臓六腑!

すごく疲れたときや1日の終わりに好きなお酒や飲み物を飲むと「五臓六腑に染み渡る」という言葉を使うのを聞いたことがないでしょうか?

生命活動を実際に行なっているのがこの五つの臓と六つの腑です。疲れた時に水分補給して不足していた水分を補うと働き詰めで疲れた五臓六腑が潤されるわーということですね。

ちょっと細かいですが、中医学では臓の方も6つ種類が存在するので正式には六臓六腑です。

今回はこの6つの臓と6つの腑について説明していきたいと思います。

⭐︎六つの臓「肝・心・脾・肺・腎・心包」

⭐︎六つの腑「胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦」

①肝

機能:疎泄(ソセツ)・蔵血(ゾウケツ)

西洋医学で肝臓は「尿素の合成」「解毒作用」「ブドウ糖代謝」「体温維持」「胆汁合成」などなど・・・いろいろありますよね。

中医学では「肝臓」とは言わず「肝」という呼び方をして、その機能も肝臓とは異なります。

「肝」の機能である「疎泄」と「蔵血」について説明していきたいと思います。

○疎泄とは

前回の中医学の精と気で説明した「気」を必要な場所に移動させる機能です。

気は種類が4つあり、体の中でも貯める場所が違いましたよね。

気は必要に応じて貯めたり、消費するために移動させたりすることが必要になります。(気について詳しくはコチラ)

肝の疎泄機能は気を移動させて、以下のことができるようにします。

・脾胃を調節して食べ物を消化吸収させる

・感情をコントロールさせる

・血や津液を循環させる

・月経・射精を正常に行わせる

これらができなくなると大変ですよね。

例えば…

食べてもエネルギーが出来ず元気は出ない、感情が制御できずにいっつも怒っていたり落ち込んでいる

→「疎泄太過」;疎泄が過剰な状態(肝気上逆・肝火上炎とも表現します)

血流が悪いので体は冷え、水分も巡らないのでドライアイになってしまったり筋肉が痙攣する

女性は生理不順、男性はEDになり、気分が落ち込む。

→「疎泄不足」;疎泄の機能低下(肝気鬱結ともいます)

疎泄太過でも疎泄不足でも血の流れ・水の流れは滞ります。

この血が流れない状態を「血瘀」(ケツオ)、汚れた血自体を「瘀血」(オケツ)、貯留した水分を「水湿」、溜まりすぎてドロドロした水は「痰」といいます。

水湿や痰が過剰になると体は浮腫み、関節に水が溜まりやすく、節々が傷みやすくなってしまいます。

○蔵血とは

読んで字の如くですが、血を貯めとく蔵の役割です。ただし、貯めるだけでなく循環する量も調節してくれてます。

人の体は血液がないと動けないですよね。血液が不足すれば貧血で倒れますし、特定の場所だけに血がなくなったら、その場所は冷たくなってやがては壊死していきます。

肝はそんなことがないように、必要としているところに必要な量の血の量を分配をしてくれてます。

また蔵血している血で自らを栄養することと、体温調整をしているので、蔵血量が減ると肝自体も機能減退していきます

蔵血機能も失調すると体の異常が発生してきます。

簡潔にまとめると

・血が溢れて出血

・体が火照り、顔面紅潮、充血、強い頭痛、血圧上昇

血が溢れて出血というには鼻血や月経過多が分かりやすいと思います。

血を蓄えることができなくなってしまうので、鼻血を抑えられなかったり、月経時に必要以上の血を流してしまって貧血になってしまうことがあります。

このように血が貯めれなくなった状態を「肝不蔵血」といいます。「肝不蔵血」になると肝に血が足りなくなるので「肝血虚」と呼ばれる病態になります。

※中医学では不足状態のことを「虚」と表現します。

もう一つに体の火照り、顔面紅潮、充血、強い頭痛、血圧上昇があります。

蔵血した血には体温調整をさせる機能があるため、蔵血できていない人は体温調整が出来なくなります。俗にいう「のぼせ」と言われる状態ですね。

西洋医学でも、体温を作るのは「肝臓」と「筋肉」であり、その熱を循環させるのが「血液」でしたよね。

基本はこれと全く同じで熱の循環量も調整できなくなってしまい頭部が火照りすぎた状態になってしまいます。

○肝のまとめ

・「疎泄」「蔵血」を行う

・肝が弱ると・・・感情の起伏が激しい、体に水がたまる、出血しやすく、のぼせる

②胆

今度は六腑の一つである「胆」について書いていきます…が、その前に、胆だけではなく全ての腑に共通することを説明します。

臓と違って腑の場合、その機能はとてもシンプルです。

腑はあくまで「管」又は「袋」と理解してください。

食べ物は基本的に口から入って下へ向かって運ばれて、必要なものだけを吸収して残りカスを下から出すという流れがありますよね。

その食べ物が通過する管、袋が「腑」です。

この上から下へ下ろすことを「通降」、六腑の機能を「伝導」と「消化」といいます。

全ての腑がこの機能を持っています。

つまり腑がやられてしまうと、、、

逆流する、降りない、消化・吸収されないとうことが起きてきます。

悪心・嘔吐はわかりやすい逆流ですね。

下に降りなきゃいけないものが入り口側から出ようとする。

これを「気逆」といい腑の不調です。

又、逆流まではしないけど、下へ進まない状態もあります。

これは「不通・不降」といい、張ったような痛みが出ます。

この痛みのことを「張痛」といいます。

これが腑に共通する機能です。

ここからがポイントです。

6つある腑のうち、胆だけは少しだけ様子がおかしいです。

西洋医学でも、小腸、胃、大腸・膀胱は食べ物や水分が通りますが、胆だけは直接食べ物や水分は通過しないですよね。

⭐︎胆には胆汁を貯蔵と排泄する機能がある。

これは西洋医学も、中医学も一緒の解釈です。

腑の中で唯一「胆」だけは貯蔵能力を持っているのです。

このため「胆」は「奇恒の腑」と呼ばれたります。

胆の中でたまった胆汁は、「肝」の疎泄によって排泄されて消化機能を助けています。

そのため、「肝」が悪くなると「胆」も悪くなってくきます。

胆の不調は胆汁が溢れかえって黄疸が発生してしまったり、口の中が苦くなる、黄色い液体を嘔吐するなどと症状が出てきます。

胆には他にも機能があります。

⭐︎胆には決断や勇気を司る機能がある。

胆は精神面にも影響を与えます。

古典の中には

「肝は謀慮を主り、胆は決断を主る」という言葉があるそうです。

肝は計画を立てて、胆が決定するということを書いた文章のようです。

つまり、胆が弱っている人は優柔不断で勇気がない人ですね。

この人、ずーっと迷ってるなと思ったら、その人は胆がやられているかもしれません。

治療してあげましょう

○肝と胆が傷つくと・・・

肝と胆は五行論でいうと「木」というタイプになります。

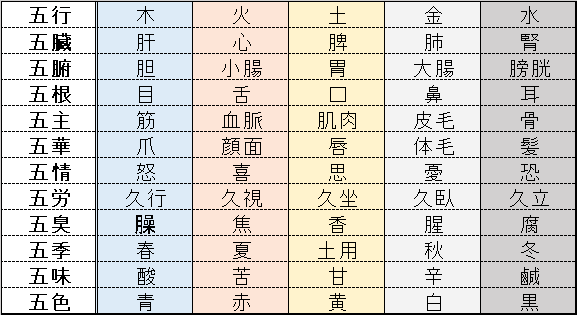

木タイプが傷ついたらどんな特徴があるのか、火タイプなら?水タイプならどうだろう、というのをまとめたものがあります。

それが「五行色体表」です。

図:ACT作成

今回は木の行だけピックアップしてみてみましょう。

五行 木 上に昇る、成長する、などの特徴がある

五臓 肝 疎泄、蔵血、謀略

五腑 胆 胆汁貯蔵、排泄、決断

五主 筋 筋肉がつったり、張ったりする

五華 爪 爪が割れる、スジがはいる

五竅 眼 充血したり、ドライアイになる

五液 涙 涙の量が増え、目やにも溜まりやすい

五神 魂 無意識的な行動が増える

五志 怒 イライラしやすい

五味 酸 酸味を欲しがる

五色 青 青を好む?

五労 久行 歩き過ぎて痛める

五季 春 春に病を受けやすい

五悪 風 風に当たると傷つく

五臭 臊 病んだときに脂くさい

五果 季 すもも

五菜 韮 にら

五穀 麦 むぎ

五畜 鶏 鶏肉

あくまで傾向ですが、筆者は臨床で肝が悪いなと感じる人は「不機嫌そうで、爪に筋が入っていて、早口だなぁ」と感じる人です。

治療についての質問ももちろんされますが、「家でなにか気をつけた方がいいことはありますか?」という質問が意外ときます。

そんな時に、色体表を覚えていると皆さんの治療を助けてくれるかもしれません。よかったら参考にしてください。

次回は「心」と「小腸」に書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?