中医学の臓腑「心と小腸」

みなさん、こんにちは。

前回の肝と胆のお話はいかがだったでしょうか。

今回は臓腑シリーズの第二弾「心と小腸」について書いていきたいと思います。少し難しい話もあると思いますが、なるべく簡単にしていますので、ぜひ最後までお付き合いください。

「心」について

心の病気と聞くとかなりの重症のように感じるかもしれません。

もちろん重症のケースもありますが、皆さんの日々悩んでいる症状も「心」がダメージを負っているせいかもしれません。それくらい身近な症状も「心」が原因となっているパターンが存在します。

心の機能;神志・血脈

西洋医学の心臓は、拍動して血液を全身にめぐらせる機能がありますよね。

冠状動脈によって自らのことも栄養しながらその機能を果たしています。

中医学でちょっと特殊なのは、精神活動の中心は脳ではなくて「心」であるということです。

気持ちは胸にあると言うことですね。

心を落ち着かせたいとき、胸に手を置くことはあっても、頭に手を置くことはないですよね。

直感的に気持ちは心にあるということを皆さんは理解しているのかもしれません。

神志

人の精神活動は5つに分類することができます。

「魂・神・意・魄・志」の五つで、これをまとめて五神といいます。

「神志」はこの「神」に相当し、五神全てのコントロールをしてくれています。

「魂」「魄」は無意識や本能に働く、その人の自我になる部分のです。

それぞれは「肝」と「肺」に入っていて、無意識に・本能の赴くままに行動しないように制御しています。「肝」にダメージを与えた「泥酔状態」と「肺」にダメージを与えた「高熱状態」では「魂」と「魄」は制御不能になっていまい、本能的、無意識的に動いてしまいやすくなります。

「意」は記憶力や思考力のことをさします。「脾」に納められている能力で、記憶力が悪いなぁと言った症状や、考える力が弱くなったなぁという人は「脾」が弱くなってしまっているかもしれません。

「志」は、ざっくりいうとやる気です。

目標に向かって努力しよう、やるべきことを成し遂げようとする思いは「腎」に入っていると言われます。やる気がでなーい。なにもやる気しなーい。という人は「腎」にダメージがあるかも知れません。

いずれにせよ、各像部のダメージも考えられますが、「心」の「神志」の機能が低下してしまうことによっても、精神的な不安定が考えられます。

これとは別に七情という言葉もあります。

七情;怒・喜・思・憂(悲)・恐(驚)

七情は精神的活動ではなくて、不意にその人が感じた感情が臓腑を傷つけるというとです。

怒りすぎれば肝を傷つけ、喜びすぎれば心を病む、思い悩めば脾を傷つけて、憂鬱な気持ちや悲しみは肺を傷つける、何かに怯えて恐怖したり、驚くことが多ければ腎を病むということですね。

私は喜び過ぎて「心」を病むの?と疑問になったことがあります。

ちょっと不思議ですよね。嬉しくて喜ぶのにそれが「心」を傷つけるというのはどういうことだろうって感じがしました。

これはあくまでも、喜びすぎた状態が問題なのだと私は解釈しています。

血脈

血脈とは血流とほぼ同義です。

血は栄養を運んでいました。栄養の循環を司るためこの機能のことを「主血機能」と言ったりもします。

血は心自体も栄養するため、この機能が下がってしまうと「神志」の機能も下げていきます。

この機能は西洋医学の心臓の解釈と一緒です。

心臓は血流のポンプであるというように理解してあげると良いです。

⭐︎血の管理

血は三つの臓腑が関わって管理されています。

主血機能=「心」

蔵血機能=「肝」

統血機能=「脾」

統血機能については「脾と胃」の時に詳しく書いていきます。

心の機能が低下すると・・・

皆さん自身、又は近くの方ですごいハイテンションな状態の人がいたとします。

もうこの世の春が来たようにずっと幸せそう・・・

ニコニコしていていっつも楽しそう。飲酒しているわけでもないのに超楽しそう。

そういう人は「心」が病み「神志」が機能していない状態です。

そうすると「魂・神・意・魄・志」がコントロールできません。

無意識的な行動が起きて、本能の赴くままに行動、記憶力や思考力はなく、目的意識を持った行動はできなくなってしまいます。

筆者は臨床だと「神志」がやられているなと感じる方と出くわすのは、不眠気味で疲れた印象の方です。代表的な症状は「不眠」「譫言(うわごと)」「胸部痛」「動悸(心悸〈シンリツ〉)」「精神不安」ひどい場合は「昏睡状態」も該当します。

心の機能が低下した状態を「心気虚」といいます。

「虚」は不足状態になることを言います。

逆に過剰な状態は「実」と言います。

「心気虚」の状態は、血が不足した状態が当てはまります。

ということは、見た目でわかるような変化が出るということです。

筆者は「唇」を指標にしますが「心気虚」の人は唇が青いです。

食事がしっかり取れているにもかかわらず唇の色が悪い人は「心」を傷つける何かが体にかかっているはずです。

他にも、汗もわかりやすい指標だと言えます。

気温の影響で出る汗を一度無視して、空調は通常なのに汗が止まらない方っていらっしゃいますよね。

汗は体内に溜まっている津液が「気」の「気化作用」が働いて体外に排出された状態を指します。

「気」には「固摂作用」もあるので、汗の量は適量に調整されるのが正常です。

しかし、「心」の機能が低下していくと汗の量が調節できず、汗が漏れ続ける状態になってしまいます。汗をたくさんかいてしまい津液が低下すると血を正常に生成することもできなくなります。

結果として、血虚(血が少ない)状態になり心の病を加速させていきます。

逆も然りです。

意図的に汗をかき過ぎてしまうのも「心」にダメージを与えます。

筆者が出会したことがある人では、ホットヨガが大好きな方がいらっしゃいました。

もともと冷え性で悩まれていて、ある日ホットヨガを試したら普段描けない汗をいっぱいかけてスッキリした。それ以来、ホットヨガやサウナ、岩盤浴が大好きで、とにかくちょっとでも汗をかくように意識していた。

そんな方が治療院に来たのは、不眠症での治療で来院されました。

もう典型的な例ですよね。

冷え性の根本治療を行うことと不眠の治療を行いました。

治療中、上記をかいつまんで説明し、汗をかく機会を減らしてもらいました。

そのかたは、とにかく好きなのもあるようですが通わないことが不安になってしまうタイプの方でした。そのため、時間はかかりましたが少しづつ不眠は解消されていきました。

「小腸」について

西洋医学的な小腸は」十二指腸・空腸・回腸と分かれて、胃から受けた食べから必要なものを吸収し大腸に送ります。

中医学でも胃からの食べ物を受け取るという点は一緒です。

そのため小腸は「受盛の官」と呼ばれます。

小腸の機能=清濁の泌別

胃から受け取った食べ物(水穀の精微)を「清」と「濁」にわけるという機能です。

「清」は栄養分、「濁」はのこりカスとイメージするとわかりやすいと思います。

小腸は食べ物から「清」と「濁」分けて「清」は「脾」に送り、「濁」は「大腸」や「膀胱」に送って排泄をさせます。

小腸が病んでいくと「清濁の泌別」ができなくなるので、便通が変わってきます。

消化不良で大便の中に食べ物の形が残っていたり、小便が赤くなった、排尿時の灼熱痛があるとういうのが特徴です。

ただこれらは、大腸は胃、膀胱などにリスクがあった時も起こる可能性があります。

その方の、生活習慣やその他の症状などもよく聞きながら鑑別してみてください。

胃や大腸については今後詳しく書いていきます。

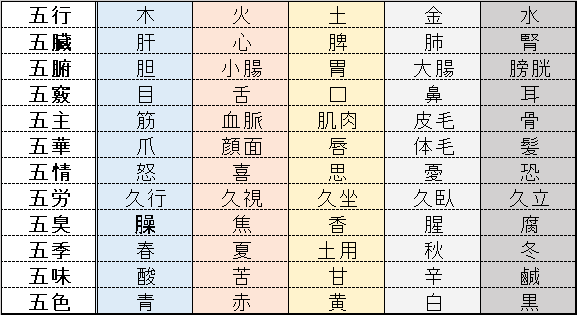

心と小腸の五行色体表

五行論で心と小腸は「火タイプ」です。

五行論の火タイプは以下のような性質があります。

作成:ACT

五行 火 燃え上がり、旺盛である様

五臓 心 神志・血脈を司どる

五腑 小腸 受盛の管

五主 血脈 栄養を運ぶ機能

五華 面色 顔色に艶やかさがなくなる

五竅 舌 舌の動きを司る

五駅 汗 汗をコントロールする

五神 神 精神をコントロールする

五志 喜 テンション高い

五味 苦 苦味を欲する

五色 赤 赤を好む?

五労 久視 目をよく使う

今回の説明は、正直に言ってしまうと色体表の内容さえ覚えて仕舞えば、簡単です。

心だけがとにかく悪いという人は稀ですが、不眠症気味な方は意外といます。

そんな患者さん等を治療しようと思った時今回の知識を応用してあげると、その患者さんの生活習慣をアドバイスして回復を早めることができると思います。

普段、西洋医学的な的な治療しかしない方でも、応用してみてくださいね。

次回は「脾と胃」について書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?