鹿児島蒸溜所巡りその④発酵を究める職人集団へ―西酒造訪問記―

どうも!有限会社エィコーンのカエです!

嘉之助蒸溜所の次は御岳蒸留所を保有する西酒造様にお邪魔しました!この記事ではその模様をお届けしたいと思います🥰

西酒造の歴史とウイスキー製造に至るまで

創業は1845年。現在の社長、西陽一郎氏は八代目蔵元にあたります。歴史ある会社ですね!!

焼酎を造ってきたようですが、ずっと、ウイスキー、ワイン、日本酒も作りたいという思いがあり、それがここ二、三年でようやく形になったそうです。

ご存知の方も多いかとは思いますが、西酒造は大人気「宝山」シリーズで有名。普段焼酎を飲まない方も、「富乃宝山」「吉兆宝山」などの銘柄を耳にしたことがあるのではないでしょうか?

その他に、3年前に造り始めたオーガニックワイン「GLADSTONE URLAR」シリーズ(求めるブドウがニュージーランドのグラッドストーンにあったそう)、2020年から造り始めた日本酒「天賦」。そしてその少し前、2019年12月に始めた、ウイスキー製造。昔から計画はあったそうですが、コロナの影響などでそれぞれ時期がずれたようです。

このように、焼酎、ワイン、日本酒、ウイスキーと、4つの酒類を造られていますが、「発酵させて造るという点では一緒だ」というのが西酒造の考え。そして、「発酵を究める職人集団」を目指しているそうです。

実際、焼酎蔵と御岳蒸留所の見学にあたっては、いわゆる「職人」の方々にご案内頂きました。酒造りに情熱と誇りを持っている、プロの「職人」集団。そんな印象を抱きました。

焼酎蔵について

さて、まずは焼酎蔵をご案内頂きましたので、その模様をご紹介。

こちらは芋焼酎、「宝山」が昔ながらの甕壺仕込みで貯蔵・熟成される現場。芋焼酎は、芋の収穫に合わせて、7月から11月くらいまで造られるそうです。それ以外の時期、職人の方々は何をなさっているのかというと、農業とのこと!!米と芋の栽培です。「良い原料あっての良いお酒」というのも西酒造を支える大事な思想の一つ。

酵母は-80℃で100種以上を保管。銘柄によって、各々のスタイルに合わせた発酵を実現するよう、使用酵母を変えています。

一次もろみは5日間の発酵を経てアルコール度数17%に、二次もろみは9日間の発酵を経てアルコール度数14%に。

芋は水分を多く含むため、米1に対して芋5の割合で投入。それに対し、麦焼酎、米焼酎は米1に対して麦2、米2。

蒸溜器は13基!!(1基は木製)様々な大きさ、形のものを保有。アルコールは10%でカット。本格焼酎は1回のみ蒸溜。

もちろん、蒸溜器のタイプによって味も様々。

商品を設計する際は、「こんな香味、酒質を造り上げたい」というゴールから、酵母や蒸溜器を決めて造るそうです。

合っていたかどうか、ミニサイズの設備でプロトタイプを作り、

本仕込みの前に確認できるようになっている。

さて、この「試験仕込み室」の他に、ラボもありました。(写真はNGでした💦)そこにはガスクロマトグラフィー(液体などの香味成分を数値化できる機材)もあるそうで。感性で作った美味しいお酒に、科学的な裏付けを添える。盤石な体制ですね。

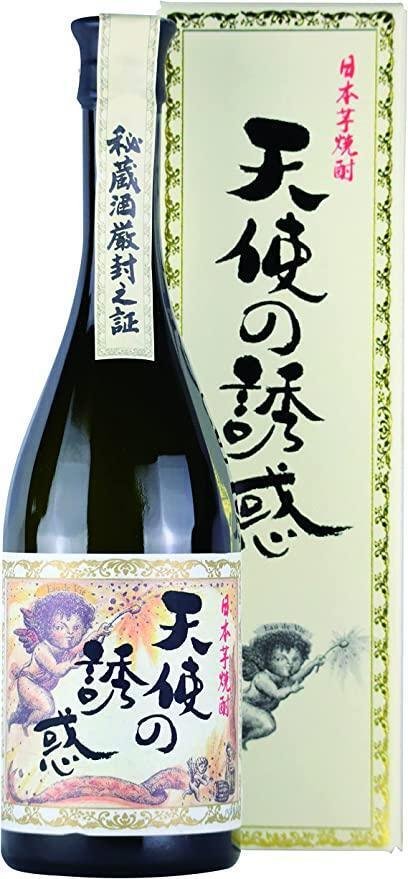

芋焼酎をシェリーバットで熟成している。

この「天使の誘惑」は25、26年前頃から造っているそう。

昔からやっている強みで、ウイスキーの熟成にもリアルシェリー樽が確保できていました。

ここで、ヴァリンチを一口味見させていただきました。

なんというまろやかさと上品な甘み。

シェリー樽で熟成させているだけあって、ウイスキーに近い琥珀色をしていました。

「残念ながら、酒税法の関係で、販売する際には色素を抜かないといけないんですよ」と話してくださったのは、製造部の田之頭さん。

やはり色素と同時にうま味もある程度は抜けてしまうそうで…もったいないですが、それでもこの「天使の誘惑」は、TWSC(東京ウイスキー&スピリッツコンペティション)で、三年連続最高金賞を受賞し、殿堂入りしている商品。納得です。

そんな商品のヴァリンチを飲ませて頂けるなんて、大変貴重な体験をさせて頂きました。

施設内は空間がたっぷり取られ、庭園等もあり、至る所でクラシック音楽が流れていました。ここで生まれ育つお酒は「ええとこの子や」なんて感じさせられる、内容的にも見た目にもラグジュアリーな造りの施設でした。

御岳蒸留所

さて、いよいよウイスキーを造っている御岳蒸留所へ。田之頭さんの誘導のもと、辿り着いたのは、小高い丘の上にある、まるで避暑地のような美しい蒸留所。

ここで、焼酎蔵を丁寧にご案内頂いた田之頭さんとお別れをし、ウイスキー製造に携わっていらっしゃる眞喜志(まきし)さんにメインとなってご案内していただきましたよ!

リゾート施設の入り口を思わせる蒸留所の入り口に入ると、そこは鹿児島湾を眺望できる美しいエントランス。(写真撮り忘れました💦すみません!!)

ここで眞喜志さんからクイズが。「御岳、とはどういう意味だかわかりますか?」

浅はかな私は「山、ですかね~」なんて適当に答えましたが😂、正解は〈桜島〉のことでした!!

先ほども触れましたが、御岳蒸留所は標高400mの高台に位置します。そこから見下ろせるのは鹿児島湾、そして桜島。ということで、〈御岳〉が見える場所にある、ということから御岳蒸留所という名前になったんですね!

標高のおかげで、気温も近隣の土地よりは2-3℃低いそう。また、水はきれいな軟水が、一日120tほど採取できるとのことです。七年かけて見つけた土地だそうです。

靴カバーを付けた我々は、早速製造棟へ。

ここからは一問一答形式でご案内したいと思います。

Q.ウイスキー蒸溜開始年月は?

A.2019年12月

Q.モルトの入手はどこから?

A.英国を主体に、ベルギー、オーストラリア。鹿児島産の二条大麦もそのうち…。

Q.ピーテッド、ノンピートの割合は?

A.全量ノンピートです。

Q.麦芽の粉砕割合は?

A.ハスク:グリッツ:フラワー=2:7:1

こちらは標準的な割合ですね!

Q.一回の仕込みに使うモルトは何t?

A.1t

基準を設けて清澄な麦汁を造られているそうです。

液体の培養酵母を使用しており、雑菌が繁殖しづらいように工夫しているのだとか。

狙い通りのスピリッツを造りやすいから!

蒸溜所設計時、タンクを木製にするか、ステンレスにするかで悩まれたそうですが、ステンレスタンクでも十分に乳酸発酵は行われる、と判断され、よりコントロールしやすいステンレスを選ばれたとのこと。

※秩父蒸溜所見学の記事でも簡単に触れたかと思いますが、ウイスキーの発酵工程は主に二つ。まずは酵母菌によるアルコール発酵(アルコールが造られる工程です)。こちらは2-3日程度で終わり、やがて酵母菌は死滅します。その後に優勢になるのが乳酸菌。乳酸発酵を行い、後にできあがるスピリッツに独特の香味を与えます。当然ながら、どちらの発酵工程も必要不可欠!

Q.初溜液、再溜液、それぞれのアルコール度数は?

A.初溜液は25%、再溜液は66%。

アームは少し上向き(100°)で先に進むにつれ細くなっています。

狙っている香りを取るための設計です。

高温、長時間で蒸溜するとのこと。

ミドルカットのタイミング等も、最初は社長が決められたそう

設備は全て三宅製作所製。細かいところまで仕様の注文を聞いてくれるところ、メンテナンスが必要になった際のコミュニケーションの取りやすさ、海外製と比べ部品発送の遅れが少ない、といった点が良かったそうです。

ところで、これまでの写真で何かお気づきのことはありませんか?

…

そうなんです、どこを見てもピカピカなのです、こちらの蒸留所。

眞喜志さん曰く、製造部の役割は温度管理と掃除、とのこと。

「お酒は人ではなく菌が造るものだから、そのサポートを最大限にするのが我々の仕事です。」

そう語る同氏は、まさに発酵職人といったオーラを放っていました…。

(写真撮っていなくてごめんなさい💦)

さて、製造棟を越えると、そこは美しいバースペースになっていました。

生憎のお天気でしたが、快晴の日には〈御岳〉、つまり桜島を見下ろすことができます!

これが製造棟から熟成庫への道。

まるで安藤忠雄建築を思わせるおしゃんな通路…

おしゃれ極まりない道を通り辿り着いた熟成庫は写真NGでしたが、全体的にスペースを贅沢に使った造りになっていました。つまり、樽と樽の間にしっかり空間が設けられ、しかも樽一つ一つがパレットの上に載せられているといった具合です。これは、芋焼酎「天使の誘惑」の熟成庫でも同じでした。

「樽は呼吸しているので、深呼吸させてあげた方が良いという考えから、樽と樽の間はしっかり隙間を造るようにしています。また、入れ替えの簡単さを考えて、全てパレットの上に乗せています。」(眞喜志さん)

ほーーーー、どこまでも贅沢な作り!!

こういった設計は、全て西社長のご意向が反映されているそうで。

60年代のマッカランを飲んで、こんなウイスキーを造りたいと思い、ウイスキー製造に着手された西社長。調べると、そのマッカランは中古のシェリー樽が熟成に使われていたそうで。

「逆算して味を造る」ことを徹底している西酒造。樽選びにも細心の注意を払っています。

もともとはオロロソシェリー樽を利用していましたが、現在は、バーボン樽、ミズナラ樽、西酒造の造るワイン〈GLADSTONE URLAR〉のピノノワール樽(樽ごとリーファ(空調付きの巨大なコンテナ)で運んでいるそう!!)、栗カスク、桜カスク、アメリカンホワイトオークの新樽、マンサニージャ、マデイラ、「天使の誘惑」の古樽…後にはPXも?などなど、現在は様々な樽を利用しておられます。

この熟成庫には現在500丁の樽が眠っています。他にも2000丁程度の樽を保有しているそうです。年内にはさらに熟成庫を増設させるのだとか。

クーパレッジのことも伺いました。現在はお持ちではないそうですが、将来的には持ちたいとのこと。

最後に、あのおしゃれな通路を通り、おしゃれなバーに戻ってニューメイクをいただきながら(雑味の極めて少ないクリアな味わいでした)、

時間一杯まで眞喜志さんとお話させて頂きました。

Q.御岳蒸留所の個性とは何か、お聞かせください。

A.ニューポット造りにこだわりを持っているところです。常に本物を目指しています。

Q.御岳蒸留所の目指すウイスキーについてお聞かせください。

A.エレガントでフルーティで味わい深い酒質で、飲んで旨いと言われることです。

Q.これから御岳蒸留所のウイスキーを飲む皆様にお伝えしたいことはありますか?

A.2025年暮れにはレセプションハウスが出来上がり、一般の方も見学ができるようになりますので、是非とも御岳蒸留所へお越しください。

2023年後半にはファーストモデルもリリースされるそうで…こちらも今後の動向から目が離せませんね!!

西酒造の皆様、(到着が遅れてしまったにも関わらず)とても丁寧にご対応いただき、誠にありがとうございました。感謝申し上げます。

さて、皆様も、長文にお付き合いいただきありがとうございました。次作は津貫蒸溜所編をお届けしますよ!Check it out!!