魂の螺旋ダンス(18)親鸞に聖徳太子信仰はあったか 朝家のための念仏の真意

この2節は初版製本版にない加筆部分です。

・ 親鸞に聖徳太子信仰はあったか

ところで、親鸞に聖徳太子信仰があったはずはない。というのは、大谷大学の学生の頃からの私の直感であった。

だが、教授にも学友にも同じ意見の者はいなかった。

またふたつの聖徳太子和讃の存在が、私の「思想的に矛盾しているではないか」という主張よりも、「事実」として先行するとされると、私の論拠は「思想的に矛盾している」点しかなかった。

だが、どう考えても、『教行信証』の神祇不拝・国王不礼と矛盾する。聖徳太子は「皇太子」であるから、親鸞としては同じく仏法を信仰する同朋とすることはあっても、「国王不礼」に悖るような賛仰の仕方をすることはあり得ない。

あるいはさらに深部から検証するなら、聖徳太子は実在性や事績に数多くの疑問点のある存在である。

この問題に深入りするなら、中国の史書に記された王朝が、九州王朝なのか大和王朝なのかという、戦後最大といってもいい史学論争の深みに巻き込まれる。

いずれにしろ、日本の史書には、天武朝以後の改竄の跡が多く、聖徳太子の事績として伝わるものは、九州王朝のタリシホコの事績であるという説は有力である。

また事績のどこまでが後世の捏造であるのか、不明な点は多く、疑い出せば聖徳太子の存在そのものが天皇神話のごとく雲散霧消してしまう。

そのように曖昧な存在であり、伝説上は「皇太子」とされる「不礼の対象であるべきもの」を親鸞が本当に深く崇敬していたのであろうか。

この問題は長い間の懸案事項であった。

大きな突破口となったのは、二〇〇八年に「日本宗教文化史研究」第一二巻二号に遠藤美保子の「親鸞本人に聖徳太子信仰はあったか」という論文が出たことである。

今しばらくこの論文を中心にして、親鸞本人の聖徳太子信仰は極めて疑わしい点について、まとめてみよう。

(この場合、先に述べた史学論争の深部は脇に措いた上で論じる。)

(1)

「親鸞は聖徳太子を深く崇敬していたために六角堂に参籠した」というのは通説となっている。

しかし、この参籠についてはは、天台系列、観音霊験所、聖覚(法然のところへ導いた人)ゆかりの寺という点から十分説明できる。

また参籠での夢告の内容が、性の根源的受容であったという劇的なプロセスは親鸞の生涯において重要であることは間違いない。

しかし、それは「太子信仰に基づいて夢を乞うた結果得られたものである」とする理由は何ひとつない。

(2)

親鸞の作であるとされる二つの聖徳太子和讃「皇太子奉讃」「粟散王奉讃」は、いずれも親鸞の真蹟が伝わらない。

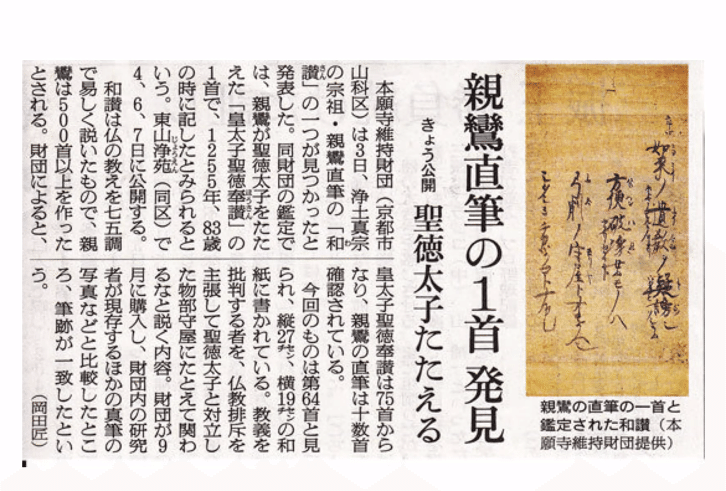

(註 遠藤論文にはそう書いてあったが、遠藤美保子の一連の研究発表が行われた後の二〇一二年、「皇太子聖徳奉讃」計七五首のうち第六四首の親鸞直筆の断簡が見つかったというニュースが流れた。その新聞記事を読むと、七五首のうち直筆は十数首確認されていると書いてあった。)

また写本について詳細に検討すると次のような不審な点がある。

「皇太子奉賛」の古い写本は、一ページに一首を四行書きする体裁であるが、一ページ目だけが「愚禿親鸞作 皇太子聖徳奉讃」の二行と一首目の四行の計六行で、右下の「愚禿親鸞作」が他のページの一行目に比べてかなり綴じ目に近い。

また親鸞の漢文力からは考えにくい漢文の返り点の誤読がある。

(3)

次に聖徳太子和讃の思想的検討の検証に入る。

聖徳太子和讃には親鸞思想の根幹を揺るがすような、けっして見逃せない言説が見られる。

一. 「皇太子奉讃」の中、「四天王寺御手印縁起」を史料とする太子の史伝部分には、物部守屋を討つことを「一殺多生」として正しいとする思想、また護国のために新羅に侵攻すること(侵略戦争)を正しいとする思想がそのまま踏襲されている。

そればかりか、朝鮮半島の人々を蔑む文脈で、「御手印縁起」にすら見られない「有情のありさま悉く」という言葉をわざわざ創作して、和讃に挿入し、「貪狼の心盛んなり」という言葉に結びつけている。

要するに「あいつらは皆、狼のように貪る心が盛んなのだ」と、今でいう嫌韓が強調されているわけである。

和讃が親鸞の真作ならば、その「あいつらは皆」をわざわざ親鸞が挿入したということになる。

百歩譲って、朝鮮半島にも蝦夷にも大和にも様々な行いをする人はいると認めても、絶対に「悉く」(例外なく皆)とは言えないはずである。

それは業と縁によるのであって、人種で決まるのではないことは、親鸞思想を貫徹している人間観である。

他章で述べたように空海の人種差別にははっきりと反意を示していた親鸞が、聖徳太子の人種差別に同意したばかりか、さらに徹底したとするのは、あまりにも矛盾が大きすぎる。

二. 用語を思想的に検討すると親鸞の言葉づかいではない。

教主という言葉を親鸞は釈迦以外に用いたことはない。にもかかわらず、聖徳太子を和国の教主と表現するのは、極めて不自然である。

また帰命という言葉を親鸞は阿弥陀如来(尽十方無碍光)以外に用いたことはない。高僧和讃で、菩薩とされる七高僧にすら用いていない。

それと引き比べるとき、「皇太子和讃」第一首で「日本国帰命聖徳太子」といい、「粟散王奉讃」第三首で「一心に帰命し奉り」(和国の教主聖徳皇に)というのは極めて不自然である。

遠藤は「帰命」という言葉の用法について親鸞の言葉遣いではないと指摘しているわけである。

だが、私に言わせればこの第一首「日本国帰命聖徳太子」の全体が根本的におかしい。

「日本国」という国家が「聖徳太子」というひとりの人物に「帰命」するなどというのは仏教の教えとしてあり得ない。

言説を字義通りにとるなら、それは恐ろしい独裁主義の宣言となる。

本書で繰り返し述べてきたように、飽くまでも「個」が、この世のいかなる権力とも癒着しない「限りなき働き」に、直接、無条件で、帰命するという点が、超越性宗教の要である。

「日本国帰命聖徳太子」という言葉を親鸞のものとしたまま、批判的に検討することのなかった浄土真宗の歴史は、独裁主義的危うさと常に裏表であった。

そして、それは阿弥陀仏と天皇を同一視し、天皇に帰命することを説いた戦時教学にまっすぐに繋がっていると言えまいか。

遠藤の指摘は続く。

ふたつの和讃ともに、第四首が「奉讃不退ならしめよ」であるが、親鸞にとって「不退」とは「不退転に住する」すなわち「正定聚」と同じ意味である。

(「現生正定聚」=「現生不退」)それを通常の「退かない」という意味で用いるのは極めて不自然である。

また、これは思想的内容にまで関わらぬと言えるが、助動詞「き」と「けり」の使い方に作者の癖があり、親鸞の文体とは異なる。

三.晩年に髙田派との関係から太子に関心を持ち、いくつかの書を書写した可能性はあるが、(若い頃からの)積極的な信仰の証拠とはならない。

四.朝家安穏など護国思想を含む太子和讃が、親鸞の思想であるかどうかの検討は、語句の用法や思想の背景を通して、取り組み続けたいと遠藤は言う。

しかし、そのような思想は親鸞に見られないことは、「朝家のための念仏」の章で私が検討したとおりである。

この遠藤美保子の論文を読んで私は青年期からの四〇年近いもやもやが解ける思いだった。

ただ、先に述べたように、この論文の発表以降に、「皇太子聖徳奉讃」第六四首の親鸞直筆の断簡が見つかったとされている。

私の考えはこうである。仮にそれが真蹟だとしたら、太子和讃の「書写」の証拠とはなるだろう。

しかし、太子和讃が親鸞の思想である証拠にはならない。

さらに私は踏み込んでこう言明する。これらすべての論証が論破され、聖徳太子和讃が親鸞が自らの思想を綴ったものであると証明されるときが、(よもやあるまいが)来たとしよう。

その時は、私は親鸞の思想的誤りについて批判することが、人類の「魂の螺旋ダンス」の大事なプロセスだと見なす。

たとえ親鸞と言えども批判しなければならないという意味である。

・朝家のための念仏とは

建長八年、親鸞八四歳の頃に性信に送った消息の中に「朝家の御ため、国民のために、念仏まふしあはせたまひさふらはば、めでたくさふらふべし」がある。

この文言は戦時教学において、徹底的に悪用された。

朝廷を中心とした国家の安穏のために念仏をするべしという教えが巨大な真宗教団によって広められた。

折りしも、東西両本願寺を代表する学僧たちは、あろうことか、阿弥陀仏と天皇を重ね合わせて見る思想を開陳しはじめた。

著名な学僧の殆ど悉くがである。

このような戦時の学僧たちの発言は、明らかに親鸞の残した著作や言葉から逸脱している。

キリスト教の世界では、灯台社の明石順三などが天皇の神的権威を否定し、殺人を罪として兵役を拒否するなどの活動が見られた。

明石を含む灯台社のメンバーは治安維持法などによって大量に検挙された。

戦後、明石らは釈放された。

が、本来同一の信仰団体であってしかるべき戦後の「ものみの塔」は、明石らの歩んだ道と切断され、新たにアメリカから流入したものである。

訪問布教や最近では駅前での冊子配布などでよく知られる現在の「ものみの塔」の信者(エホヴァの証人)には、驚いたことに明石らの歩んだ道について知らない人も多い。

ところが、良くも悪くも様々な側面でキリスト教と相似形を成してきたはずの真宗教団ではそのような抵抗運動すら起こらなかった。

治安維持法下の大日本帝国における抵抗は命がけであることは理解できる。問題は、戦後なお、真宗教団を代表する学僧たちは、戦時の発言についての総括や反省を経ないまま、教団の中枢や宗門大学の教授の地位に止まり続けた点の方が大きいかもしれない。

その曖昧な連続性と、戦後の平和憲法の下での教団の左翼化とは不思議な共存を成してきた。

一方では、戦時教学批判は、曲がりなりにも進められてきた。

ところが、時代の変化と共に社会全体の右傾化が進み、今また教団の果たす役割が、どちらに振り子を振るのかは予断を許さない状況になっている。

そんな中、戦時教学に徹底して利用された親鸞自身の言葉「朝家の御ため、国民のために、念仏まふしあはせたまひさふらはば、めでたくさふらふべし」について、その真意を改めて明確にしておくことは重要と考える。

この点について、私が最も示唆に富むと考えているのは、古田武彦の『わたしひとりの親鸞』の中、古田が過去の思想家の言説を分析してきた上で、「わたしの理解」という章を設けて開陳している考察である。

ここから先は

魂の螺旋ダンス 改訂増補版 全 読みやすいバージョン

私の代表作のひとつであるこの本の旧版(第三書館刊)は売切れ絶版。Amazonマーケットプレイスでは古本が高値でしか入手できません。そのため…

もしも心動かされた作品があればサポートをよろしくお願いいたします。いただいたサポートは紙の本の出版、その他の表現活動に有効に活かしていきたいと考えています。