マテリアルノードの使い方|Blenderチュートリアル

こんにちは!あもるしです。

今回は「マテリアルノード」の使い方と実用例について紹介します。

マテリアルノードとは

Blenderのオブジェクトには、その質感を表す「マテリアル」が設定できます。マテリアルには反射や屈折、発光などが設定できますが、これをより細かく調整できるようにした機能が「マテリアルノード」です。

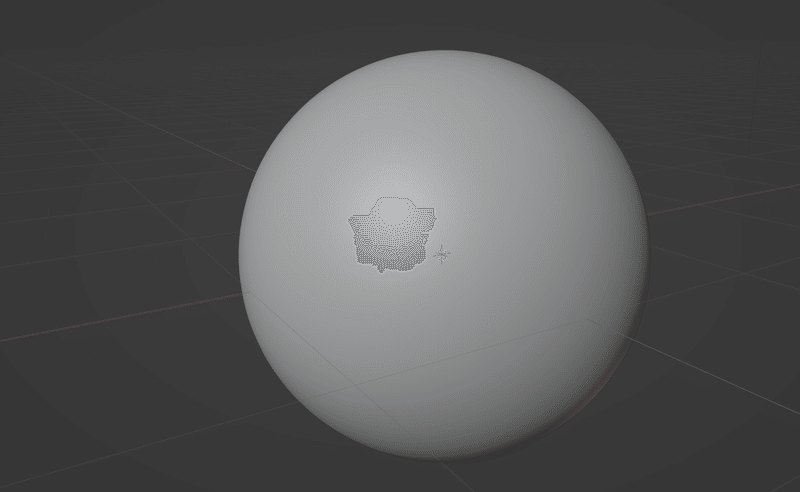

今回は例として、以下のような球体にマテリアルノードを適用してみます。

マテリアルノードを開く

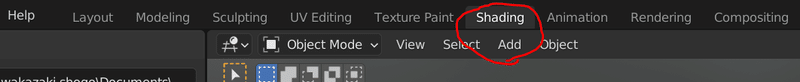

タブの「Shading」をクリックします。

すると、球体のレンダリング像とマテリアルノードの画面が出現します。

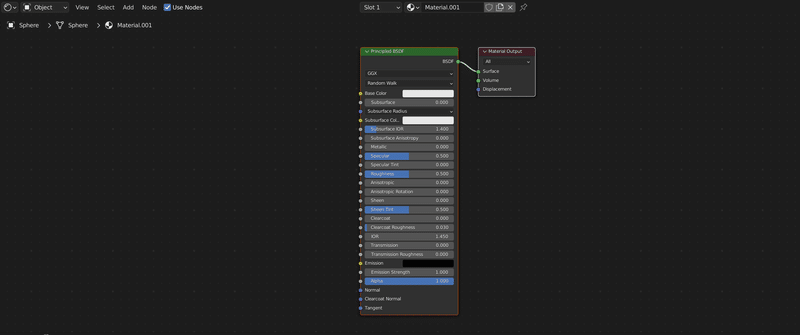

ここでマテリアルノード画面にある「New」を押すと、新しくマテリアルが割り当てられます。

これが基本となるマテリアルノードです。ノードというのは、線と線で繋げられた設定の集合体です。一番右にある赤いノード(Material Output)のSurfaceに、最終的な情報が行きついて質感として表示されます。左から右へとどんどん質感が足されていくイメージです。

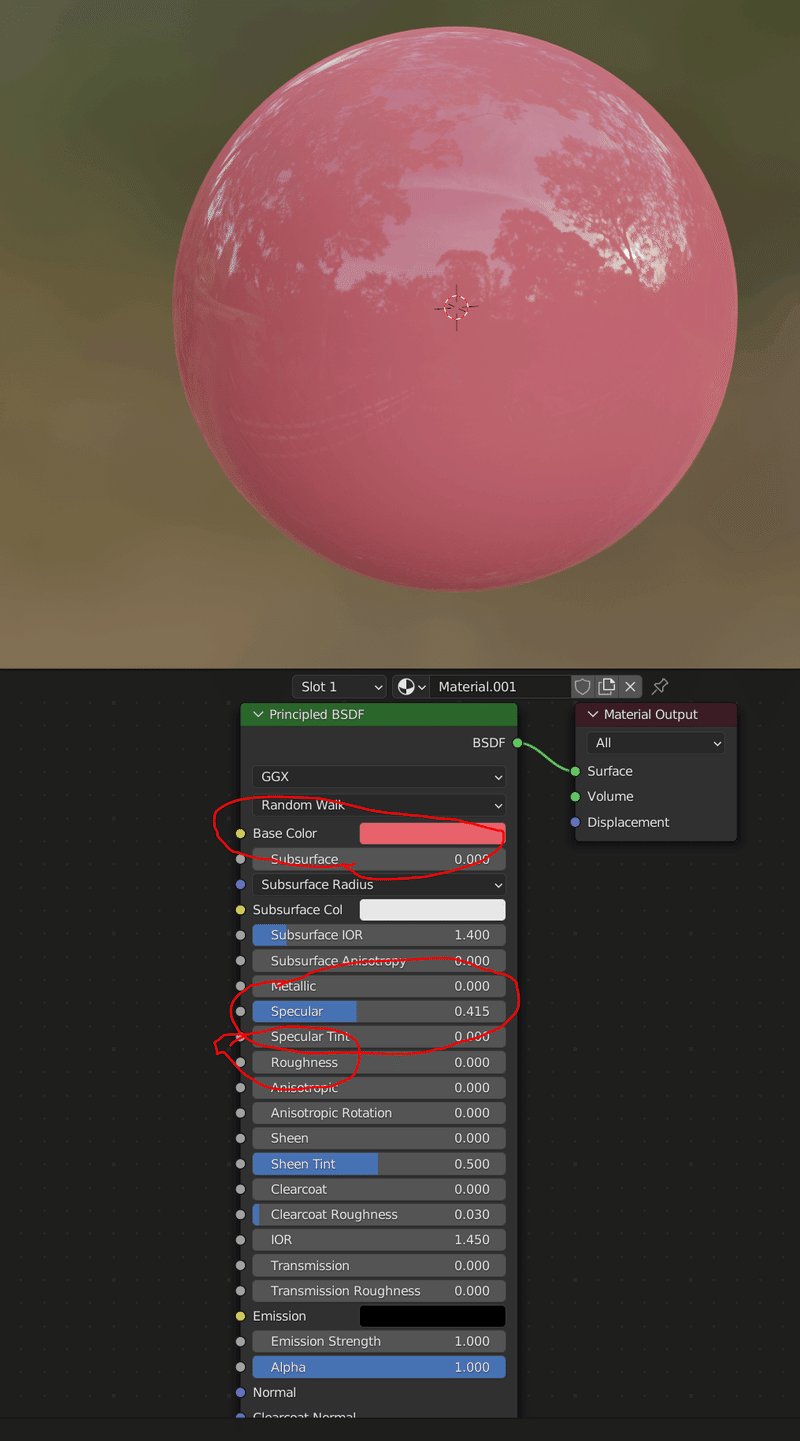

試しに、色と質感を変えてみましょう。

色:Base Colorの右をクリックして好きな色を選ぶ

ハイライト:Specularの数字を少し上げる

表面粗さ:0にする

これらを適用すると、上記のような質感が簡単に作れます。

マテリアルノード基本形:カラーランプとノイズテクスチャ

上記の例だけでは、ただのマテリアルの設定と同じになってしまいます。

ここからがマテリアルノードの本領発揮です。

マテリアルノードを使うと、どの部分にどんな質感を入れるのかを制御できます。試しにやってみましょう。

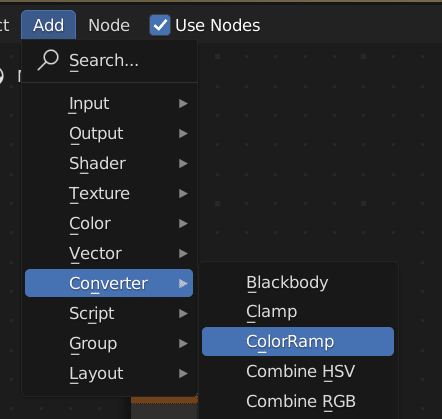

まず、Add>Converter>ColorRampを選び、ColorRampノードを出します。

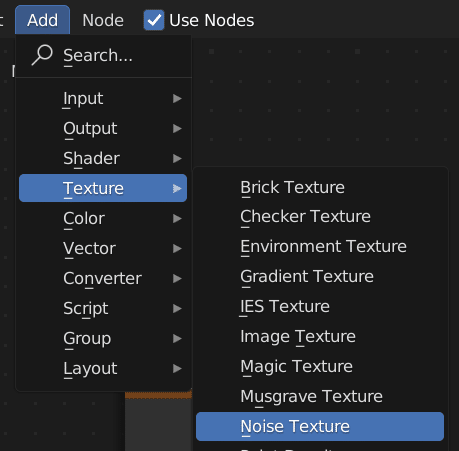

次に、NoiseTextureを出します。

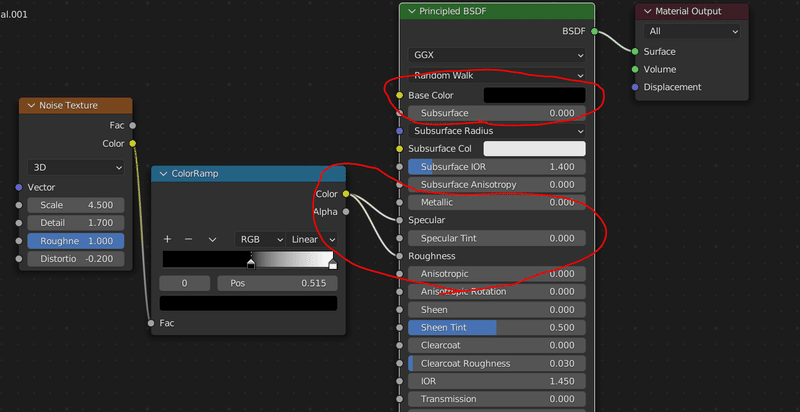

これらを以下のように結合します。

すると、以下のようなくすんだ球体になりました。

ノイズテクスチャノードは、白黒のノイズを出力します。白黒なので、値は0~1です。

カラーランプノードは、Facに入れた値によって出力の色を変えます。上記のノードの設定では、0.5以下の数字は全部黒に、それより上の値は徐々に白になるようにしています。

そしてカラーランプの出力がマテリアルの色となって、球体に反映されています。

次が本題です。カラーランプの出力を、以下のようにSpecularとRoughnessに繋げてみてください。

また、結果が分かりやすいようにBase Colorは真っ黒にしておきます。

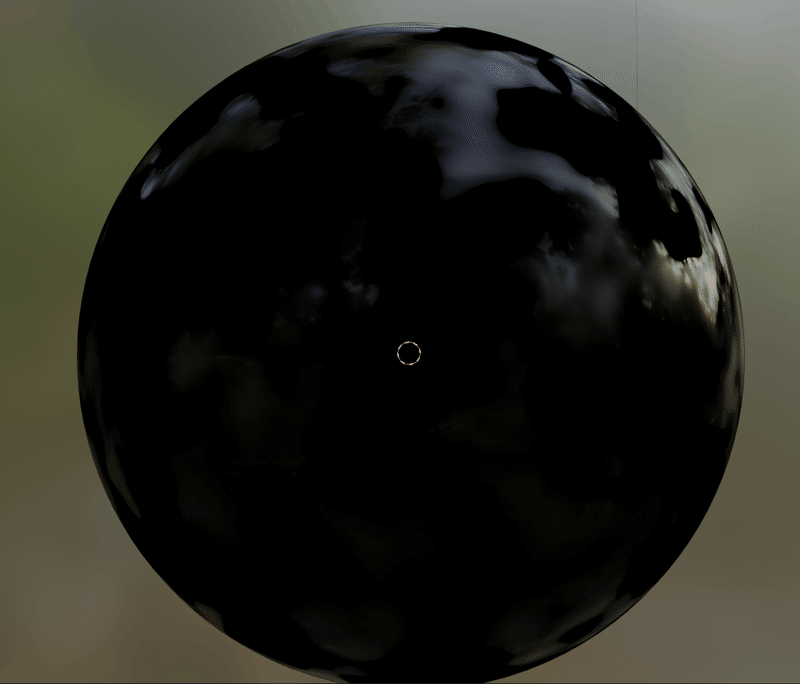

すると、以下のようにマテリアルが設定されます。

一部だけ反射が強く、それ以外はマットな質感になっていますね!

実はSpecularもRoughnessも、0~1の数字により制御されています。そこにカラーランプの出力を繋げてあげると、暗い部分(0)の粗さが0になりツルツルとした質感になります。そのため上記のような結果が得られます。

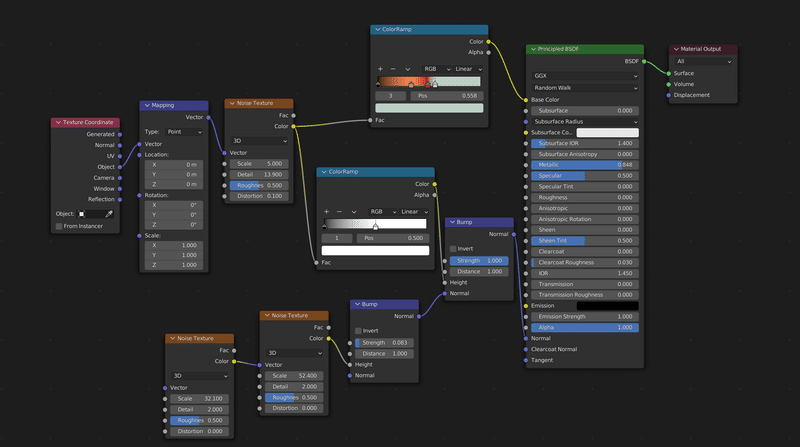

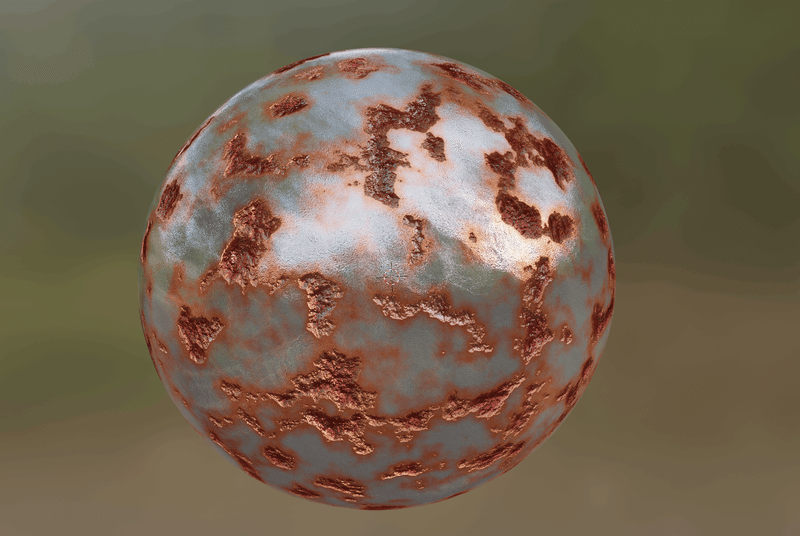

これをフルに応用した、マテリアルノードの使用例を示します。

実用例:錆びた金属

錆びた鉄のような表現を、全てマテリアルノードだけで追加してみました。

まとめ

今回はマテリアルノードの基本的な使い方と応用例を示しました。

パラメータをいじるだけで理想的なテクスチャが作れるに等しく、非常に応用性が高いです。TwitterやYoutubeにマテリアルノードの例が良く上がっているので、参考にして表現力を高めてみるのもおすすめです!

ここから先は

Blender2.8基本・入門|使い方チュートリアル

2.8になって進化した無料の3DCGソフト「Blender」。今がまさに始め時! このマガジンでは基本チュートリアルを全てまとめています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?