Nikon EMはカッコいいのか

Nikon EMについて語ります。

情報ソースは浅く、推論と自論が主な内容になりますのでご注意下さい。

かなりの長文ですのでよかった作例だけでも見ていって下さい。

では、始めます。

海外向けだったカメラ

前回投稿したOLYMPUS OM-1の登場により70年代は軽量小型な一眼レフが主流になりました。

1976年に発売したCanon AE-1はその中でも代表的なカメラであり、小型軽量であることに加え、電子制御シャッター、そして安価でありました。

AE-1はさらにそれまではプロ用の機材だったワインダーを復旧させたカメラとしても有名です。

かつてCanonetでやった最新技術を徹底的なコストカットで安価に販売するという販売モデルで、プロ用カメラであるF-1を旗艦機として、絶対王者であるNikonの牙城を崩さんとする勢いでした。

こうしたCanonなど各メーカーの努力の結果、専門的な知識や技術もなく、誰でもプロのような写真が撮れる。そんな時代がやってきており、多くのユーザーがそのようなカメラを求めました。

その点、絶対王者Nikonはそういった時代の流れと対極にあるような存在です。

王者たるNikonは王者であるからこそ今売れているカメラを作れば良い立場にあります。

軍用機器から始まる質実剛健なカメラ作りは、プロユースを主体をおいており、格の劣る中級機以下には、Nikonの名を与えず高級機としての住み分けを行なっていました。

しかし、Canonなど他社の追撃、自動露出の実装によりユーザーを選ばなくなったことで、更なる市場が拡大して行く中にあってはNikonもアマチュア層を無視できず、1977年に中級機以下のカメラに与えていたNikomatの名を捨ててNikonEL2とNikonFMを発売します。

さらに翌年にはEL2をFMと同じ軽量小型なボディに詰め込んだFEを発売し、本気でアマチュア層の確保に走ります。

しかし、Nikonは王者としてのプライドか、AE-1ほど思い切った信頼性の低い最新技術などは開発はしていても積極的に取り入れず、他社のカメラよりは高価でした。

しかし、当時はOLYMPUS OM-10やCanonAV-1などのAE専用機が相次いで海外からのニーズにより発売されており、Nikonもそのようなニーズは避けて通れず、1979年には海外専売としてNikonEMを世に送り出したわけです。

実際Nikonのプライドは置いておいて海外でもそこそこ売れたようです。

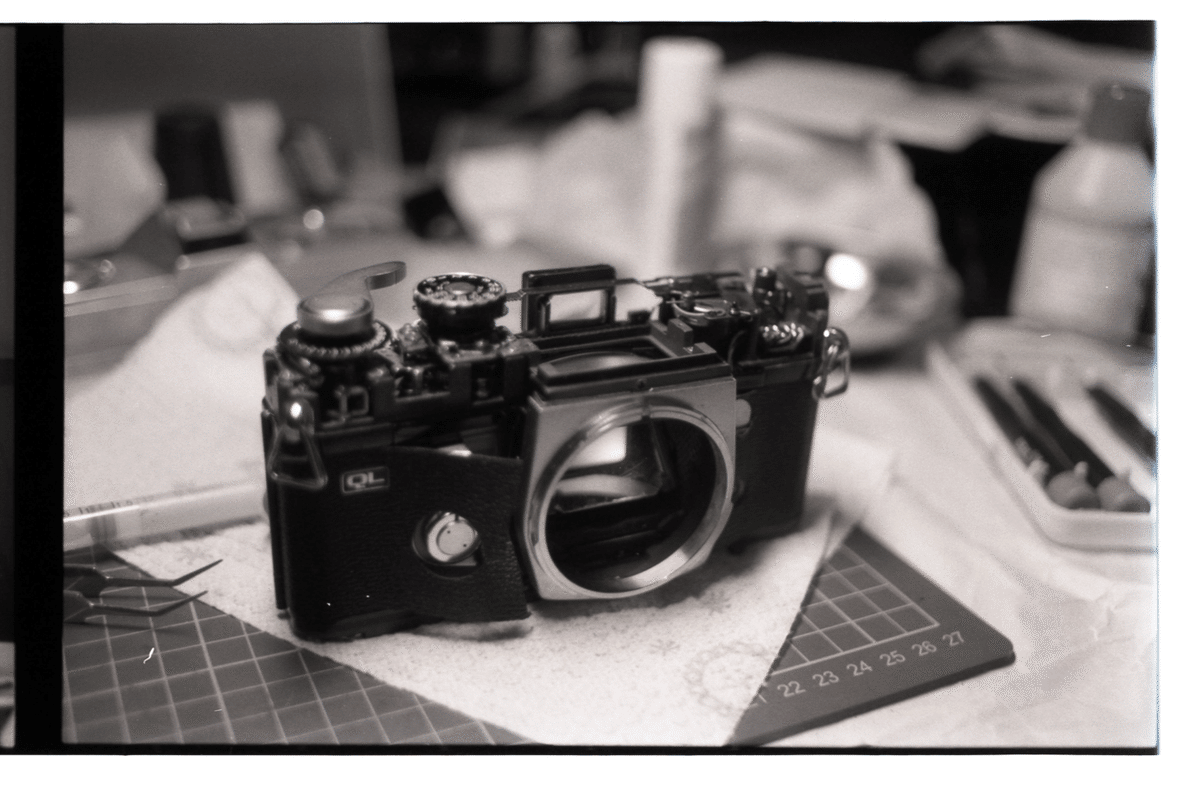

ジウジアーロデザイン

NikonEMは翌年発売したフラッグシップ機のNikonF3と同じジウジアーロデザインのカメラとして有名です。

F3の弟分として付けられた愛称はリトルニコン。

あの文鎮かのようにズシリと重たいNikon機とは異なり、全面プラスチック外装。460gと従来のNikon機よりも半分近く軽く、OMシリーズややPENTAXのMシリーズにも引けを取らないコンパクトさ。

あのジウジアーロデザインなだけあってプラスチックの特徴も活かした美しいフォルムのカメラになっています。

小型機の代表OM-1は車高の低いスーパーカーのようでしたが、EMは頭が高くて幅が短いのでFIATやminiのような可愛さがあります。

このカメラが生まれた70年代から80年代は、高度経済成長期も落ち着きを見せたものの、その後のバブルに向けた絶頂期であり、円高を武器にパリなどのヨーロッパに集団で旅行に出掛けては、首から日本製のカメラぶら下げて高級ブランド店に行列を作っては大騒ぎしていた時代です。

何かとヨーロッパかぶれで海外のスーパーカーなどを手がける有名デザイナーに依頼することが話題性を持っており、1982年の日産マーチなどが有名です。

他にもスバルやトヨタなど揃ってやたらと海外のデザイン会社に依頼してそれを売りにしていました。他にもCanonEOSの初代などはポルシェデザインがカメラのデザインを手掛けていたりします。

戦前の四畳半の畳の部屋にちゃぶ台、裸提灯の暮らしから、日本人は団地のリビングにダイニングテーブル、電化製品に囲まれる西洋的な生活を彩るためには、欧州人のセンスを積極的に取り入れてた時代でした。

しかし、硬派な古参NikonユーザーからするとEMみたいな軟派なカメラが天下のNikonを名乗ることを良しとはしなかったようです。

重たいボディを取り回す体力と精神力を身につけることが、写真道の第一歩とも言い出しかねない、カメラ業界の保守派が多いニコンユーザーが、イタリア人が作ったマニュアル撮影も出来ない軟派なカメラを認めるはずもありません。

日本のカメラデザインは日本人がするべきであり、亀倉デザインであるNikonFから続く硬派なイメージを誇りに思っていたユーザーからは見向きもされませんでした。

しかし、そんなのどうでもいい海外ユーザーや女性などのライトユーザーが今回のターゲットであり、もはやそういった大衆層を無視できるほどカメラは特別な存在ではなかったのです。

その後、EMのボディにプログラムオートを搭載したFGを作りますから、そういった既存ユーザーとのバランス取りにその後も日本光学という会社は苦心することになります。

EMの意味

ちょっと調べてみたのですが、当時のカタログにも載っていないらしく名前の由来はわかりませんでした。

まずEについてですが、既にニコンにはELがありました。一説によるとこちらはElectric lightらしいです。

同じくPENTAXは電子制御カメラにESと名付けていますが、こちらはElectro Spotmatic。

PENTAX ESはコンピューターというより旧来の電気力学的な構造をしていたのでElectric(電子的)と名付けずにらelectro(電気的)としたのは凄く真面目な事です。

EMよりランクが上のミドルクラスだったFMとFEは伝統のFに加えて電子式(Electric)と機械式(mechanical)とわかりやすいものです。

ではEMは何の略か。

EMのシリーズとして次に登場したFGにはNikon伝統のFの名が与えられ、Gと名付けられました。

いや、FはわかるがGとは何でしょう?

しかもその廉価版として発売されるFG-20は何故か2ではなく20。

OM-10などのように廉価機に二桁の数字が与えられる例もありますが、いきなりの20です。

これには諸説あるようですが、FGより-20g軽かったかららしいです。

つまり、FGマイナス20と読むのが正しいらしいです(ホンマかいな)

結局このEM、FG、FG-20と続くシリーズはシリーズ全体としての意図を明らかにする前に3代で消えてしまいました。

なんせ1984年にFG-20を発売した翌年の1985年にはαショックによって今後のカメラのあり方が全てひっくり返されてしまいましたから、仕方がなかったと言えます。

さて、深まるばかりのEMの謎です。

安直なところで言えばEはELや各メーカーがそうであるようにEはElectricでしょう。ではMはというと、Micro(小さい)でしょうか。

小さな電子制御カメラ。

すなわちNikonEMが正解な気がします。

FGのGの方が謎です。何の略なんでしょう。

読売ファンが作ったんでしょうか。

中身の話

EMはELから続く電気回路とよく似た形で作られています。

Nikonは壊れない事を前提とするプロ用高級カメラメーカーですから、NikonF登場時には露出計をボディ内に組み込むことを嫌がり、その後のF2も露出計は外付けファインダーの一部になっていました。

当然、電子制御シャッターに対しても採用には慎重で、ELから続く電子制御方式を踏襲し、改善を重ねて耐久性を確認して上で満を持してF3になって組み込んだわけです。

他社の電子制御式フラッグシップ機が50年経った今、軒並み壊れているのにF3やFE系が滅多に壊れないのも無理な最新技術の採用に慎重であったNikonだからこそと言えます。

といえ、開発力がないわけではなく、NikonF2の段階でAF化されたものがありましたし、後に続いたFGやFAなどは最新技術を詰め込んで作られています。

とは言っても、FGもあまり壊れているものを見ないのでそこら辺は流石ニコンといったところでしょうか。

私のEMは某店のガラクタ箱の中に入っていて薄汚れていましたが、ちゃんと動きました。

(流石に整備は必要でしたけどね)

廉価機とは言え、Nikonの名は伊達ではないのです。

EMの特徴

安い

当時のカメラはAE-1から始まる価格破壊によって安くなければ売れない時代になっていました。

カメラという道具は、かつての時計がそうだったように、誰もが当たり前に所持しているものになり、自動露出で40000円以下。これが売れるカメラの条件となりました。

現在でも中古価値は低く、ある程度整備済みのものでも数千円で買えてしまいます。

写ルンです。からしっかりしたカメラの購入を考えた時に、シャッター速度と絞りが固定のコダックM35を量販店で4000円で買うくらいならこっちの方が100倍高性能で良いと思います。

露出計壊れてもEMの方が高性能ですね。下手したらワンコインで買えてしまいます。

軽い

重さは460g。NikonFの重たさが685kg+ファインダーでしたからEMと一緒にラインナップされた廉価レンズのEシリーズレンズ込みだと半分くらいの重さです。

持ってみると現在のミラーレスよりも軽いです。(SONY α6600が503g)

私のnoteでは何度も言いますが、どんなに高性能で高価なカメラを持っていても、その瞬間にカメラを構えていなければ全く意味がないのです。

チープなプラスチック外装は軽くて持ち出しやすいのが最大の利点です。

絞り優先AE

マニュアル撮影が可能なカメラを持っていても結局露出計の数字を見て調整するのであれば絞り優先AE専用機と変わりません。

レンズはなるべく絞りたいので、ISO400のフィルムを入れて35mmF2.8のEレンズを付けた場合、外で晴れたらF8、曇りや日陰ならF5.6、室内ならF2.8に設定して後はシャッターを押せば速度は自動で調整してくれます。

MFフォーカス時代のフィルムカメラは現代のカメラのように絞り開放で撮れるほど精度が高くありませんでした。

フォーカシングススクリーンの精度もそうですが、フィルム時代に歪みが生じているのが当たり前でした。

なるべくピントを外したくなければ可能な限り絞るしかありません。

そのためには、シャッター速度を落としてでも絞り値を死守する必要がありました。

しかし、ピントが合っていても手ブレしたら意味がありません。

しかし安心して下さい。EMには1/30以下と1/1000を超える露出ではアラームで警告してくれます。(ピーピーとやかましくて不評だったらしく、後のFGなどではオンオフの切り替えが出来るようになっています)

ある程度こだわるならマニュアル撮影が必須だと思いますがネガフィルムで撮る分には十分なカメラだと思います。

操作性

EMの操作感は少し特殊です。

巻き上げレバーは折りたたみ式で、縦走り式ユニットシャッターにしては珍しく、小刻みに巻き上げることが出来ます。(上級機のFEやFMは何故か出来ません)

また、巻き上げレバーとシャッターボタンがM型ライカと同様に同軸上にあるので、人差し指と親指の位置が近くて速射性が高いです。

AE撮影前提なのでピントさえ合ってしまえば、シャッターボタンを押したまま巻き上げば高速連写が可能です。

巻き上げレバーの有効範囲が私の知る限りどのカメラよりも狭いので、完全に戻さなくてもレバーが5時方向から2時くらいまで恐ろしく軽いトルクで抜けるように巻き上がります。

感覚的にはレバーというよりスイッチに近いです。

下手したらモータードライブを使わずに秒間2コマ撮影出来るかもしれません。

このような仕様になった理由としては、EMに対応するモータードライブはMD-EとFG用のMD-14があるのですが、普通のモータードライブはそれ自体にレリーズボタンがあるのですが、この2つには付いておらず、カメラのボタンを使う必要があります。

多分この機構を作るのは大変なんだと思いますが、コンパクトなデザインを大事にしたのでしょう。

実際にこのような技術の蓄積が後の自動巻き上げ可能なAFカメラに繋がっているわけですね。

また、このカメラは擬似的にマニュアル撮影できます。ASA調整ダイヤルにはロック掛かっていないのでファインダーを除きながら必要なシャッター速度に合うように感度調整して上げれば良いのです。実際のところあまり実用的ではありませんが、これでAEロックがあればもう少し使いやすかった気もします。

操作感

ボディこそ歪むことはありませんが、小型な割にシャッター音は大きめで自動絞りのレバーにスプリングが剥き出しに入っているため、シャッターを切った後にザラついたバネの音がします。

安っぽさを随所に感じられますが、決して頼りない感じではありません。

ファインダーには、自動露出で選択されたシャッター速度が表示されるメーターがありますが、自動露出なので確認する必要がなく、ブレる恐れがある場合は音で知らせて貰えます。

ファインダーも決して暗くないので、FEなどと同レベルだと思います。

軽くて小さいので、大きなレンズは似合いませんね。

極限まで小さいレンズを使いたくなります。やはりEシリーズを付けて軽快に街を歩きたいです。

その他機能について

EMには露出補正機能がありませんので、頻繁にASA感度で調整する必要があります。

このカメラを買ったらまず、その個体の露出計がどういう特性か見極める必要があります。

センサーが劣化していれば少し感度を上げる必要がありますので、フィルム感度より少しプラスします。

中央重点測光ですが、AEロックがないので画面中央から外れた位置に主要な被写体を置くときは黒潰れする可能性があります。そう言う時は逆光補正ボタンを使えと言うことですが、2段上がってしまうので微妙な時は感度ダイヤルを使う必要があります。

少しグレードの高いカメラではしなくて良い苦労なわけですが、無いものは無いので仕方がないですね。

後継機の話

EMの後継機はFGだと紹介されることもありますが、EMとFGは別物です。

FGやFG-20と比べてみるとデザインも結構変えられています。

FGにはグリップが付きましたが、FG-20は省略されて再びEMのデザインに近づいています。

どちらも悪くなくいのですが、FG-20くらいになると80年代に流行ったプラスチックで装飾された子供用の自転車みたいな雰囲気があります。

EMはホットシューがペンタ部の頭と同一面にあるのに対して、FG20は後付け感があるようなホットシューになってしまっています。

巻き上げレバーも無駄に角ばらせていますし、シャッターダイヤルを追加したことで肩を削る必要があるとか理由はわかるのですが、無駄なカーブや切り返しが多くてゴチャゴチャしている印象です。

そう言ったところを見ても、EMのデザインは精錬されたものだと思います。

機能的にはEMにマニュアルを足したカメラですが、カメラの存在価値としてはまた少し意味合いが違う気がします。

カメラの価値とは

さて、EMのカメラについて紹介してきましたが、実際に撮影に使えるのかどうなのかと言うことについて話します。

今時フィルムカメラを使うような人たちというのは、カメラ自体が好きなオタクか、フィルムの描写が必要な芸術家か、写真を撮るという行為時代に意味を感じており、フィルムに自身の感覚を投影したい人かと思います。

今時、写真はスマホで撮れてしまいます。

上の2枚の写真は構図は違いますが、最近ほぼ同じ条件で撮ったものですが、どちらがフィルムかわかりますでしょうか。片方はiPhone8です。結局はフィルムもスキャンしているので同じデジタルデータです。

私は正直これを見せられて正解を当てられる自信はありません。デジタルデータになってしまえばフィルム風に編集することも可能です。

何故この時代にフィルムなのか。

私はデジカメも使いますが、常にその自問自答を繰り返しています。

フィルムを入れる。

撮影対象を決める。

露出を測る。

絞りとシャッター速度を合わせる。

構図を決める。

ピントを合わせる。

シャッターを切る。

そして、現像してスキャンするか、暗室でプリントする。

どこまでが撮影するために必要な行為なのでしょうか。

結論から言えば、カメラは光を記録する道具なので、機械に任せられる行為は、全て不要なのです。

究極のカメラとは常時全方位をもしくは俯瞰で24時間連続撮影だと思っています。

実際にカメラはそのような方向に進化してきました。

全自動化により誰しもが、カメラを構えて記録しなくなった世界は、きっと撮られることを意識しなくなった世界です。

写真は全世界で1日に10億枚撮られているのだそうです。

その中の大部分がスマホによるものであり、数々の名作がiPhoneで撮られています。

それもプロではなく素人によるものであり、昨今のウクライナ情勢なども現地の人がiPhoneで撮影してSNSを通じて広まっています。

最前線にプロのカメラマンが訪れる必要がある時代は終わりに近づいています。

しかし、どんなに自動化されたカメラであっても、その膨大な情報の中から必要な情報を抜き出すことで情報に価値が与えられます。

膨大な情報の中から抜き出すことと、カメラで撮影する行為と何が違うのでしょうか。

実際には膨大な情報から的確に抜き出す作業は、主にAIによって行われるでしょう。

使用者は必要な情報を得るためにAIに指示しなければなりません。

そのためには、必要な情報を言語に置き換える必要があります。

つまり、写真とは言葉に回帰するのです。

話が大きくなりすぎて来ましたが、では言葉とは何でしょうか。言葉で表現することの難しさは皆様もよくご存知のことと思います。

結局、うまく言葉に出来ないから、その代わりに写真を撮る人も多いのではないでしょうか。

あらゆる感情を表す道具が言葉であるならば、写真もまた撮影者の感情を写すことになります。

その時にiPhoneで撮るのか。

苦労してでもフィルムで撮るのか。

自分の中でも気づかないような微細な感情の変化を捉えてシャッターを切る。

マニュアルカメラのような少し不便なカメラで撮影すると、そういった感情の解像度が高まる気がします。

昨今は写ルンですが流行っているようです。

フィルムで撮ったデータを低画質でスキャンしてスマホで見ることを無駄だと思うかもしれません。

ですが、最新のカメラで撮影し、Instagramでいいねが多く貰えるような写真は素晴らしいものが多いのかもしれませんが、必ずしも言葉に出来ない感情を代弁してくれるわけではありません。

全てが情報化され、AIによって適切な情報が速やかに提供される世界ではやがて、AIによって我々が感じているような言葉にならない感情は小数点以下の不要な情報として消されてしまうでしょう。

我々がフィルムに焼き付ける景色は、高度に発達した情報世界に、そんな小さな感情、つまりは個人の持つ固有の感性を、かき消されてしまわないための最後の足掻きにも近い行為なのかもしれません。

自分が残したいと思う景色と向き合うためには、ほんの少し不便なカメラの方がちょうど良いのかもしれません。

カメラは相手を写すと同時に、ファインダーを除く自分を写してしまう道具です。

あまり小難しいカメラを使う必要はないのです。

ただ構えてシャッターを切る。それに少しだけフィルムを入れる行為だったりとか、出来上がったネガを眺めてその時の自分と向き合ったりする時間があれば良いのです。

その程度は人それぞれで、その媒体はその人が丁度良いと思えるものがきっとあるはずです。

また、カメラには撮る人と撮られる人が居ます。

私は昭和生まれなので、幼少期などはまだカメラも珍しいもので、撮影時にはピシッと身構えて撮られているものが多いです。

しかし現在の子供はカメラに撮られる事に慣れていてポージングなども熟れており大したものです。

子供を撮影する時間。逆に親に無理矢理立たされて少し照れ臭くて面倒な時間。

旅行先で家族や恋人、友人達と撮る記念撮影は、少しだけ肩の距離が近く時間なはずです。

この時代のカメラはバリアングルなどありませんので、セルフタイマーが備わっています。

幼少期にカメラをセットして駆け寄ってくる父親の姿を覚えている人がいるかもしれません。

そんな記憶すらも写真の一部なのです。

絞り専用のフィルムカメラはカッコ悪いのか?

優れたデザイン。軽快に持ち出せるサイズ。

ほんの少し立ち止まるだけで撮れる簡単さは、撮影機会を増やします。

人を写す。その光を写す。自分を写す。

NikonEMというカメラは、ガジェットとしては物足りないかもしれませんが、カメラの根本的なところにあり、現在選択できるカメラの中でも優れた選択肢であると思います。

中古品を探すなら

露出計

何を言ってもこれが動いていなければ、絞りを変えられる写ルンですと変わりません。

電池を貸してもらえれば良いですが、中古カメラ屋に行く時はLR44を2個持って行った方が良いです。普通の中古屋なら貸してくれると思います(ジャンクは別です)

また、電池室の蓋が錆びているようなのはあえて確認する必要がありません。

電池の液漏れはプラスチックにも悪影響を与えますので、ひび割れが生じている可能性があります。

ファインダー

この時代のカメラはみんなそうですが、ファインダー周りのモルトが劣化してボロボロになり、ファインダーの中に入っていることがあります。このカメラは何故か上位機種と同じでフォーカススクリーンはミラーボックス内で交換可能ですので、割と清掃が容易です。その代わり隙間が多いのか、私のEMはプリズムまでかなり汚れてました。

分解は比較的容易ですが、専用工具が必要なのでそのお金で整備品を買った方が良いです。

外装

なんせプラスチックなので割れたりしている場合があります。細かなヒビがないか確認しましょう。

値段

それなりに売れたカメラで絞り優先のみの廉価機ですので、かなり安いです。

整備品でも10000円以下で買えるみたいです。

道具としてはFG-20も似たような値段なのでそっちの方が良い気もします。

PENTAX MV-1やオリンパスOM-10、CanonAL-1などもはや親戚とも言える80年代の廉価カメラ達も比べてみるといいかもしれません。壊れにくさはその中でもEMが1番な気がします。

ですが、一つ落とし穴があります。

それはNikkorの沼です。軽量コンパクトなEシリーズはやはり廉価レンズですが、当時の標準レンズ35mmF2.5などは比較的安価に目に入りますが、それ以外なると探すのは結構大変です。

そうなってくると、50mmと135mm、もう少し広角な28mmなどが欲しくなりますがニコンのレンズは他社に比べて高いです。よく言えば値段が下がらないのでレンズ資産にもなりますが、手を出し始めたら最後Nikonの沼にハマってしまうかもしれません。

EMは部屋に飾ってZfcがメインになってたりね。

そこら辺は節度を持って買い揃えましょう。

作例

さて、例の如く長くなりましたが最後に作例です。

Nikon EM

Nikon E 35mmF2.8

オリエンタル SEAGULL400

現像ミクロファイン自家現像

自宅のスキャナーにてスキャン

ここまでお読みいただきありがとうございました。