劇団皇帝ケチャップ第10回本公演『春に思い出す、夏の君はもう遠く』と、東京パフォーマンスドールの櫻井紗季さんを、中間色の世界で眺めた時間について。

*はじめに

2020年の社会、環境変化の影響を、舞台演劇もモロに受けていて、今まで連続的に行われてきた小劇場演劇の公演という営みは、長いあいだ中断されることを余儀なくされた。少しずつ再開され始めたいまも、以前と同じ体験はできない。

あれだけ静かで、ときおり漏れてしまう笑い声や、息を呑む音だけが聞こえた観客席に、つねに換気設備の騒音が響くようになった。観客一人一人の間に置かれたパーティションは、俳優の発する声をある程度遮断してしまう。それぞれがつけたマスクの息苦しさは、常に自分自身の身体の存在を思い出させ、舞台上の出来事に集中させてくれない。

その状況で、いま小劇場演劇を観に行っても楽しめるのだろうか、という疑問を抱えながら、TPDの櫻井紗季さんが出演する舞台、劇団皇帝ケチャップ第10回公演『春に思い出す、夏の君はもう遠く』を観に行った。せっかく久々に彼女の姿を見られるのだから、そのことを楽しみにしようというのがモチベーションで、もし演劇の体験が状況によって損なわれていてもそこは我慢する。そのくらいの気持ちだった。

*要約1

結論から言うと、めちゃめちゃ楽しかったです。久しぶりの観劇は、演劇ってこんなに面白かったんだと改めて発見する機会となりました。

ここから先は長いので、あなたが舞台の感想だけ読みたい場合は、目次から飛んでください。noteの目次機能を初めて使いました。と思ったけど僕の環境だと飛ばないな。よくわかんない。

*要約2

舞台の感想に飛んだところでやっぱり長いので、あなたに伝えたいのは2020年9月17日(木)にTPDの配信ライブがあって、それに参加するのはきっと楽しいということです。

このnoteがTPDの演劇活動にしかほぼ触れていないのは、歌とダンスについて語る言葉を僕がまだ発見できていないからであって、彼女たちの歌とダンスを見られるのは最高に贅沢な時間です。歌を語るより歌を歌う方が早いし、ダンスを語るより四拍子で足踏みする方が早くて、どうやって言葉を見つければいいか、ずっと考えています。ダンスをすることではなくダンスを見ることを、なぜ自分は好きだと思うのか。ここ数年いちばん言葉にしたいことのひとつです。

*要約3

このnoteは、Quick Japan vol.151に和田彩花さんが書いているエッセイ、私的なこととアイドルであることのちょうど良い距離感をいまここで探ることについての文章に触発された結果として書かれています。和田彩花さんのエッセイを読んでください。そして、その内容についての話があなたとしたいです。ハロプロに縁がないので、和田彩花さんは名前しか知らないのですが、またどこかに文章が載ってたら読みたいですね。

また、クリープハイプ「今今ここに君とわたし」の影響も大きく受けています。

*TPDについて

2012年に、製菓会社のロッテと、レコード会社のソニーミュージックが開催した「歌のあるガムプロジェクト 2012 LOTTE × Sony Music CM・メジャーデビューコンテストNEXT」というオーディションがあった。その回はボーカル&ダンスグループ「J Dee'Z(現在はJewelに改名)」がグランプリを受賞した。

グランプリを逃したファイナリストの中に、「10人組アイドルグループ(これが正式名称)」という、アイドルを目指す女の子たちが集められたグループがいた。育成枠としてソニーのお抱えとなったこのグループのメンバーは、その後もレッスンを重ね、舞台俳優のマネジメントと舞台制作をメインで行う芸能事務所キューブに所属した。

別のオーディションによるメンバーとの合流、何人かのメンバー入れ替わりもありつつ、再びグループとしてた観客の前に出てきた彼女たちは、新しい名前を得ていた。90年代に活躍し、全メンバーの退団により事実上の解散状態となっていたガールズグループ「東京パフォーマンスドール」(以下こちらを指す場合はフルで書く)。その名前を引き継いだ新生「東京パフォーマンスドール」(以下TPDと略す)が、2013年から彼女達の名前となった。

櫻井紗季さんはこのグループのメンバーで、現在もTPDに所属しながら、個人としても舞台出演や、NHKの俳句番組へのレギュラー出演など、俳優、タレントとしての芸能活動を行なっています。

と、ここまで書くために調べてたら、ぼんやりと歌ガム出身なんだなと勝手に思っていた櫻井紗季さんが、結成前の入れ替わりで入ったメンバーだということをいま初めて知って、僕は彼女のことを出自からして何も知らないという感動に包まれているんですが、いったん置いておきます。

メジャーCDデビューをする以前の、TPDの活動のメイン、唯一にして最大の活動は、「PLAY×LIVE『1×0』」( プレイライブ『ワンバイゼロ』 )という公演だった。かつての東京パフォーマンスドールが原宿RUIDOで開催していた、歌とダンスを披露する定期公演「ダンスサミット」を模して、渋谷の道玄坂を登る途中にある、キューブが管理運営する劇場CBGKシブゲキ!! を本拠地に、TPDとしての新要素、演劇を加えた形で上演されていた。舞台演劇部分は全5エピソードの連作として展開した。1エピソード1週間ほどの公演期間の後、休止、稽古期間をしばらく置いて、次のエピソードが公開されていた。

2013年当時、ライブ活動を中心としたアイドルグループは、メジャー、インディーズ問わず連続して会う機会がある状態が当たり前になっていた。大量のアイドルが出演する対バン形式でのライブや、CDショップとショッピングモールのイベントスペースでのリリースイベントの情報が、途切れることなくTwitterに常に流れていて、それまでスタンダードだった公式サイトやフライヤー、広告での告知の効果が弱くなってきていた。

そんな時期に、一定期間1日2公演を繰り返し、その後一切の活動が止まる非連続的なTPDの活動方針は、珍しいものとして受けとめられていた。メンバーがSNSのアカウントを公式に持たされていなかったこともあり、その期間のファンにできるのは、既に見たものがどんな意味を持っているか、次の公演期間がどのようなものになるのか、想像し続けることだけだった。

アイドルで溢れている今の時代に、ファンが他のアイドルに流れていかないように引き留める施策が何もないのは何故なんだろう、当然の疑問に対して、おそらく意図的なものだと思えたのは、うちわのシステムがあったからだった。

当時のフライヤーとうちわ

「1×0」の上演期間中は、開演前にメッセージを記入したうちわを入り口で預けると、終演後に演者からの返信がもらえるシステムがあった。うちわ自体は公演のチケットを購入した時に1枚必ずもらえるし、それ以外でもしょっちゅう配っていたので、観客側の出費がほぼないサービスだった。

アイドルの握手会やチェキ会、いわゆる物販の延長としてではなく、舞台演劇で俳優と面識のある観客が終演後に面会する慣習を、アイドルのファン層とのあいだでも持続可能な形に落とし込んだ施策だったのだろう。面会には、観客が内輪話を俳優から直接聞ける環境を用意することによって身内感を演出し、継続して観に来てもらう機能があり、まさに「内輪話」を書くための「うちわ」……えっそういうことだったんですか。いままでまったく気づいていなかった。ダジャレ、というか言葉遊びだったのか。演劇人の考えることは頭が良すぎて、全然その場で気づけないんだよな。気づかなかったり分からなかったりしても楽しめるのが演劇周辺の文化なので、このうちわにはたいへん楽しませて頂きました。

当時はTPDのメンバーとコミュニケーションを取る為の一般的に想像可能な方法が、本当にこのうちわしかなかった。正確にはチケット手売りや、物販で当たりを引いたら2ショット写真を撮れる機会なども用意されてはいたが。それらはスペシャルなものであって、他のアイドルがやっているような、日常的な営みとしては存在しなかった。

うちわでの、文通のように非連続で、返信が届くまでの間、あるいは返信が届いたあともこちらに想像の余地があるコミュニケーション。演者の側としても、これを書いたのは、いつもカーテンコールで見える顔の中のいったい誰なんだろうと、想像する余地がある仕組み。これが用意されていたのは意図的で、ならば断続的な公演期間も同じく意図的だった。いま振り返るとそのように思うことができる。当時は、手元に演者の肉筆が残るのは嬉しいし、Twitterのリプライやブログのコメントとは違ってアイドルとのやりとりが残るのも嬉しい、流れてしまうコメントと違い、うちわの表面に返信と並列して、自分が相手に何を伝えようと思ったかが、自分自身の文字で残ることも新鮮! それはそれとしてもっと観る機会がほしい!! と思っていました。

*「PLAY×LIVE『1×0』」

僕が「1×0」を初めて観に行き、櫻井紗季さんのことを知ったのは、2014年2月の「PLAY×LIVE 『1×0』 アンコール公演 エピソード 1&2」だった。

それまで熱心に観に行っていたグループ「ライムベリー」の、オリジナルメンバー4人での最後のライブが2013年12月に終わり、これから何をメインで観に行けばいいんだろうと思っていた時、ふと周囲の友人を見渡したら、なぜかみんな演劇を観に行くようになっていたことに引っ張られた結果である。

当時、例えばソニーには、TPD以外にも彼女たちと同年代の女の子が集まった劇団「劇団ハーベスト」が存在し、それ以外の芸能事務所にも新人育成のための部署が行う演劇がけっこうあった。そこを入り口に小劇場演劇と出会う層があり、僕もその1人だった。

やっと「1×0」の内容についての話に辿りついたぞ。簡単にあらすじを説明する。

「東京渋谷に星が降り、孤独な世界を0にする」

謎の言葉、予言なのかテロ予告なのか、はたまた別の何かなのか。人々に不安を与える言葉が、いま流行りのSNS「1×0」で拡散されている、ある年のある日。TPDのメンバーであるアンユ、ナナ、セイラ、アカリ、カホ、イサキ、ウサキ、ラコ、フタバ、サナは初めてのライブを控え、それぞれ別々に、別々の気持ちを抱えながら渋谷の劇場CBGKシブゲキ!!に向かっている。駅前のスクランブル交差点を渡ろうとしていたその瞬間、突如世界の底が抜ける。気を失った彼女たちが目を覚ますと、そこは見慣れない空間だった。

「ここはどこ?」「渋谷の地下の流水路なんじゃない?」お披露目ライブに間に合わせるため、TPDのメンバー10人は2人ずつ5組に分かれ、ヒントを探すための探索を始める。それは、彼女たちそれぞれが内に抱えた謎と向かい合う物語のはじまりだった。空間の名前は「1×0」。SNSと同じ名前をした場所。各エピソードで彼女たちの前に現れる、謎の住人ゼペットと、ウミガラスのウーミーの力を借りたり、妨害を受けたりしながら、予言の言葉の謎とともに舞台は進行する。

ここまでが、どの公演でも共通して演じられた共通パートのあらすじだ。この後、TPDのメンバー2人ずつを主役とした5種類の個別エピソードのいずれかが進行し、その後、ライブパートである「ダンスサミット」に移る。以上が「1×0」公演の一連の流れだった。

「ダンスサミット」は演劇ではないが、演劇の一部でもあった。このパートが始まるということは、TPDは「1×0」からの脱出に成功しているからだ。5エピソード全てを見ないと謎が解けないのに、TPDも観客も、エピソード1の初演の瞬間、あるいは途中から見た観客でも、初めて見たその回から既にゴールにたどり着いている。スタート地点である共通パートと、ゴール地点の「ダンスサミット」。間に挟まるエピソードが抜けおちた、非連続、デジタルな二つのパート。つまり「1×0」の内側に取り込まれているのは、TPDだけではなく、観客もまたそうなのだということが明らかになっていくのが、演劇的な体験として用意されたこの公演の仕組みだった。

開演前に提出したうちわと同じように、公演中のTPDと観客の間にも、演劇の内容について、現在の自分について、彼女たちと僕たちはどうやってここにたどり着いたんだろうと、想像力を広げる余地が生まれる。それを象徴するのが、1と0を結ぶ演算記号の「×」だった。

実際には、エピソード5公演直前の美波沙南退団に伴い、TPDの妹分グループ、TPD DASH!!に所属するキッド咲麗花が代演に立ったことにより、当初予定されていたエピソードとは違う過程が演じられたようだが、その時はまだTPDのことを知らなかった僕に書けることはない。ゴシップ的な文章ならともかく(別に読みたくない)、いまここで観客として参加することに意味がある演劇について書くのであれば、当時見ていた人に書いて欲しいし、僕も読みたい。あるいは私的な言葉として、どこかで会った時に聞かせてほしいと思う。

先ほども書いたとおり、僕が初めてTPDを見たのは、5エピソード全てが公開された後にしばらく時間を置いて上演された「PLAY×LIVE 『1×0』 アンコール公演 エピソード 1&2」だった。リーダーのナナと一匹狼のアンユがぶつかり合うエピソード1「Lost without you」、セイラとアカリが不思議の国のアリスを思わせる不条理に巻き込まれ、重大な選択をするエピソード2「In The Wonderland」。この二つはとにかく評判が良かった。

各エピソードのお話としての面白さ。ダンスサミットのパフォーマンスの質の高さ。ノンストップで全員曲とユニット曲を行き来しながら進行されるライブ。彼女たちを象徴する白一色の衣装から始まり、1曲ごとに着替えていく豊富に用意されたオンリーワンの衣装。それまで一切MCがなく、素も出さなかった彼女たちが、アンコールで出てきて行う告知の、とにかくグダグダで初々しい様子。誤解を受ける表現かもしれないが、そこで行われていたのは、僕の想像の中にしかなかった「理想のAKB48劇場公演」だった。

なんかめちゃめちゃリソースが投入されたものを見てしまったという気持ちに包まれ、初めて観たその場でリピーターチケットを残りの全公演分購入し、なんなら複数枚買った公演もあり、Twitterを開いて目に入った友人のアカウントへ、チケットあげるから観に行こうよと相手のスケジュールも確認せずにリプライしていた。実は初見の時点では、演劇パートの舞台演出の面白さとお話の面白さには引き込まれていたが、演劇として面白がっていたわけではなかった。ちなみにうちわは、エピソード1の小林晏夕さんと、エピソード2の上西星来さんにそれぞれ提出していた。

公演期間を終えて、僕が好きになったのは、エピソード1と2では共通パートにしか出てこない、櫻井紗季さん演じるイサキだった。「ダンスサミット」はエピソードのメインキャストの参加曲が多くなる傾向があり、櫻井紗季さんのソロパートや前列で踊るパートはそんなになくて、視界に入った時間は90分の上演時間のうち20分に満たないこともあったと思う。いや流石にもうちょっと出てたか。なのに、最終日に提出したうちわには、「まだ何も知りませんが、イサキがいちばん気になっているし、エピソード3の再演を待っています」と僕が書いた文字が残っている。「In The Wonderland」を入り口にTPDと出会った僕を舞台演劇の世界に落下させた白兎は、イサキだったのだ。

イサキは言葉を飲み込んでしまう女の子だ。山口県から上京してきて、東京で友達ができず、最近はSNS「1×0」で匿名の相手とやりとりすることだけを楽しみにしている。

共通パートで彼女は特に目立った行動を取らない。地下通路に落下した時に、なくしてしまったコンタクトレンズを探している。コンタクトを探す途中、イサキはぼやけた視界に何かが見えたかのような身振りをする。その方向には窓があり、一瞬ゼペットが覗いていたのだが、それが見えていたのか、見えていなかったのかは観客にはわからない。

「どうしたの?」

その様子を見た他のメンバーから聞かれる。観客はこれでゼペットが見えていたかのかどうかが確定すると期待した。ところが彼女は言葉を飲み込む。

僕がイサキに引き込まれたのは、このシーンだった。舞台演劇はまず第一に役者が声を出すことによって進行していくのに、イサキは言葉を飲み込むのだ。なんで? と疑問があふれた。その疑問は、その公演では解消されなかった。

このような疑問を感じさせる身振りや言葉は、共通パートの10人全員に用意されていた。元々モデルとしての活動を知っていた小林晏夕さんが演じるアンユや、キャラクターとしてはかなり好みで僕がもっと思い入れを持っていてもいいはずのセイラが、どうしてそんな行動をとるのかについては、エピソード1と2を見ることで解消されていたが、イサキについては、その時点でエピソード3の再演予定もなく、モヤモヤと僕の中に残り続けた。

そのモヤモヤが、俳優の櫻井紗季さんと観客の僕との間に存在すること。舞台の進行にしたがって、見えなかったものを彼女の演技が見せてくれること。その時まで僕が想像し続けること。それが演劇なのだと気づくまでにずいぶん時間がかかった。わざわざタイトルにまで書いて説明してくれているのに。「1×0」と。

掛け算、海外ではスラッシュと呼ばれる演算記号を用いて結ばれる物語は、狭義には同性愛だが、広義には誰かと誰かの関係性のことを指すのだと、とっくの昔に知っていた。式の形をしているからといって単一の答えを意味するわけではなく、演算記号、人間が関係することそのものによって広がるのが演劇の世界だったのだ。

エピソード3「Secret Garden」の主役はイサキとカホだ。2人での探索中に、謎の眼鏡を拾ったイサキが、その眼鏡を通して、エピソード1、2ではまったく明らかになっていなかった「1×0」の謎の一端と、自らがついた「嘘」を、観客にも見える形にすることで舞台は進行していく。これは演技によってもだが、ウォーリー木下演出によるプロジェクションマッピングと、一部の観客席に置かれたVRゴーグルによっても表現されていた。

カホは歌うことが大好きで、歌う環境を求めてアイドルになった子だ。劇中、ある理由でカホは声を失う。そのことを知ったイサキは、カホの声を取り戻す為に衝撃的な行動をとり、そして叫ぶ。

「カホの声を返して!」

言葉を飲み込んでいたイサキが、カホの為に発する言葉を観客席で聴けたのは、初めて「1×0」に触れてからちょうど2ヶ月後だった。あとにもさきにも、舞台演劇の登場人物がこんなに長い間自分の中にとどまっていたことは、他にはなかった。正直、ひょっとしてイサキって僕なのでは? くらいまで思っていた。イサキは僕ではないし、櫻井紗季さんでもなく、櫻井紗季さんに僕を出会わせてくれた演劇そのものだったと、今なら言える。

「この世界は、想像したことが叶う」

これは「1×0」内で繰り返される言葉だ。「1×0」のライブパート「ダンスサミット」は、東京パフォーマンスドールの代表曲「ダイヤモンドは傷つかない」から始まり、新生TPDとしての初のオリジナル曲「DREAMIN'」で終わる。公演期間ごとに新しい表現上の挑戦を行い、さまざまな過程を辿りながら、最初と最後だけは決まっているという、「1×0」の構造との相似形を「ダンスサミット」は持つ。演劇、歌、ダンス、現代アイドル。それらに代表される、舞台上で行われてきたあらゆるパフォーミングアーツの歴史性の中で、いまここを最前線として、まだ誰も想像したことがないものを想像する時代のはじまりを宣言するステージとして、「1×0」は上演される。

「DREAMIN'」の歌詞を引用する。

DAY×DAY そう STEP×STEP

響かせたい

この声を羽ばたかせて

世界中にFullな愛を(I×O)

今ここから伝えたいよ Can't stop dreamin'

藤林聖子作詞によるこの曲から、やはり演劇の進行に先行して、僕たちは謎の答えを受け取っている。「1×0」は式ではなく、1と0も数字ではなかった。アイとオー、演者の私を表すアイ、観客を表すオーディエンスのオー、その2つの関係性を表す演算記号の×。SNS「1×0」の中ではアバターのことをドールと呼ぶ。ドール/人形は第一義に愛されるために存在する。アイとオーを結ぶ関係性とは何なのか。それは、俳優として僕たちの前に現れたTPDが、アイドルになっていく姿をまなざす時に生まれていく感情と、同じ名前をしている。

「ムリだって 言われるくらいが

ちょうどいい夢の大きさ」って

笑ってる君に会うまでは

私もひとりだったの

この街飾る 光の数と

同じ数だけの

さみしさもあるけれど

DAY×DAY そう STEP×STEP

信じ合える

君と作り上げて行く

この街が 私のステージ

DAY×DAY そう STEP×STEP

もう待てない

大きな風巻き起こして

最大風速で愛を

今ここから伝えたいよ Can't stop dreamin'

NEW VERSIONと銘打ち行われた、CBGKシブゲキ!! での全エピソードの再演と、シアターBRAVA!での大阪公演を経て、ソニーミュージック内のレベール、エピックレコードジャパンから発売した1stシングル「BRAND NEW STORY」でメジャーデビューしたTPDは、以降6年、「1×0」の再演を一度も行っていない。演劇の中で想像されたとおり、彼女たちはほんとうに「1×0」を脱出し、かつての本拠地であったシブゲキでのイベントも殆どなくなった。現在は、何人かのメンバーの退団や有観客でのイベントが行いづらい情勢の影響もあり、個人としての芸能活動がメインとなっている。

「1×0」に連なる現在のTPDの活動としては、ミュージカル寄りの舞台出演の機会が増えている浜崎香帆が、「1×0」と同じウォーリー木下演出の音楽劇「ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 -case.剥離城アドラ-」でライネス・エルメロイ・アーチゾルテ役を演じたことや、エピソード2でコンビを演じ、全体的に女性同士の関係、いわゆる百合の空気を漂わせる「1×0」の中でも特にそれが強かった上西星来と脇あかりによる派生ユニット「赤の流星」の活動が挙げられる。「赤の流星」のコンセプトを表現するナレーションテキストには、アニメ脚本家の綾奈ゆにこが関わっている。全然別の話としては、櫻井紗季、飯田桜子、神宮沙紀による派生ユニット「ぐーちょきぱー」が、TPDに通い始める直前に見に行っていたライムベリーと再会させてくれた出来事があったんだけど、それはこの文章とはあまり関係がないし、以前、別のところに書いたことがあるので今はやめておく。

ちなみに櫻井紗季さんは視力が当時かなり良かったらしい。最近聞く機会がないのでいまはわからないが。目の悪い人の身振りが難しかったと彼女が書いたうちわが、見返していたらあった。

言葉を飲み込む女の子というニュアンスを僕に感じさせた根本の演技をやっていたのが、実はアンコール公演の時のみで、NEW VERSION公演も初演時も、また少し違った演技をしていたこと。櫻井紗季さんの目が良いこと。人と話せないタイプってことは全然なく、去年までのTPDがおこなっていた握手会などに行くと、いつもニコニコしている中にも相手との関係と属性の掛け算でいくらでも象限がある表情を見せてくれること。僕が好きになったきっかけ、アンコール公演で見たイサキと、櫻井紗季さんって別人なんだ! と当たり前のことをいつも気づかせてくれるのが本当に楽しくて、演劇の要素が以前よりも減ったTPDを、僕はいまも観に行っている。

櫻井紗季さんはイサキではなかったが、2015年に大学に入学した彼女は、再び僕に見えないものを見えるようにしてくれた。関東の大学に入り、美術館に行ったり映画を大量に見たり喫茶店巡ったりしつつ、芸能活動も行いキャンパスライフを送る彼女が、その私的領域の一部、ファンに見せてもいいと思う写真を載っけてくれるInstagramは、僕のような、北陸の富山と石川の間でふらふらと、図書館に篭ってひたすら物語に浸ったり、ライブハウスや楽器屋に溜まってる人々と遊んだりしつつ理工学系の勉強だけをして就職で東京に出てきた人間には、想像上の生き物と同じくらい見えていなかった存在だった。東京の環境で、アートとのほどよい距離感を持って過ごしてる文系大学生って、本当にいたんだ。

多少は羨ましいという気持ちを持ちつつ、いさきちゃん(役名のイサキとの混同を避ける為、平仮名で書く)がそのように生きてくれるのを見せてくれるだけで、僕は自分がそのように生きた人生を想像して楽しくなれるし、この人生では別のことをしよう! そう思わせてくれていたのがここ最近だった。やっぱりいさきちゃんは、僕に見えないものを見せてくれる人なんだな。その印象がずっと変わらないまま、去年、彼女は大学を卒業した。

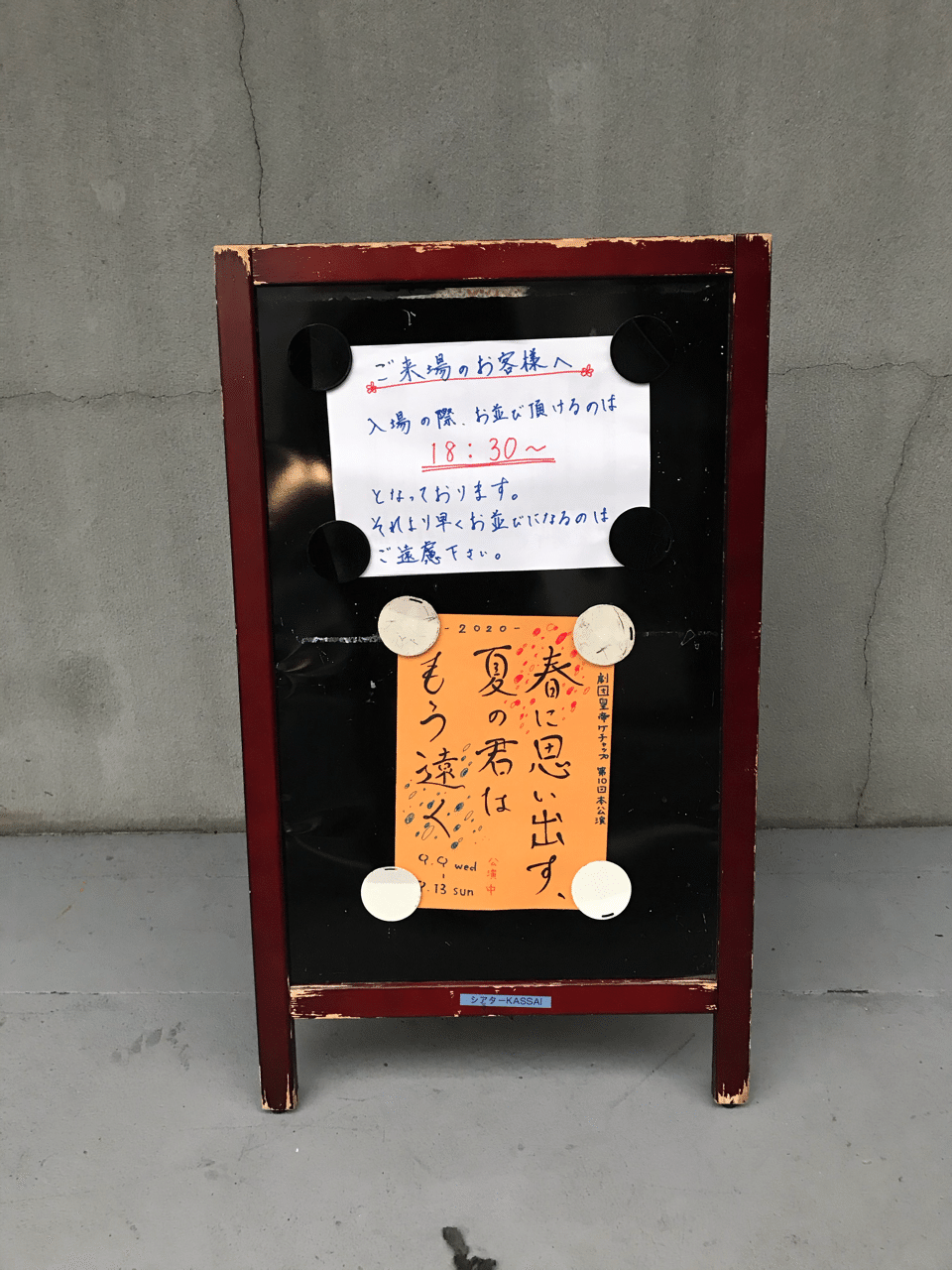

*劇団皇帝ケチャップ第10回本公演『春に思い出す、夏の君はもう遠く』

やっと今年の話にたどりついたぞ。この舞台の感想のつもりで書き始めたら、前置きがえらいことになった。

今年、東京パフォーマンスドールは、90年代の活動開始から数えて30周年を迎えた。それを記念したイベントが予定されていたが、都の方針に対応して、残念ながら中止となった。そんな状況でも、夏前にも一度、全メンバーがゲストとして告知された舞台演劇の予定があったが、これもやはり直前で中止となった。

だから、今回の舞台はほんとうに久しぶりの、櫻井紗季さんの姿を見られる機会だった。

タイトルの話をしよう。演劇人は親切なので、だいたいタイトルに全部書いてくれるし舞台で全部言ってくれる。そのことを、しばらく舞台演劇を見る機会がない間にすっかり忘れていたので、僕は3回目の観劇の為に会場に到着した時、やっとタイトルをちゃんと眺めることになった。

春になれば、わざわざ思い出さなくても夏は春から連続したものとしてそのうちやってくる。春に思い出す夏の君ってなんだろう。一つしかない。去年までの夏のことだ。僕たちの営みが中断された今年の冬を挟んで、春と夏は非連続なものになった。かつてのように小劇場で演劇を行うことは、いまはまだ難しい。その中でも、方法を探り、考え得るかぎりの対策を講じて幕を上げることができた、それがこの公演だったということなのだと思う。劇中に出てきた小説家が、タイトルは編集任せなのよねーというようなことを言ってたので、あんまり読み取りすぎても意味がないのかもしれないけれど。

というか、この舞台は2017年に同劇団が上演した「春。いつかの雨の匂い」「夏。つかの間の虹」という作品のリメイクだそうです。劇中の日常が新しい生活様式に対応しているかというと、そんなことはまったくなかったのも当然である。おそらく2020年だと思われる劇中の現代は、去年までと何も変わらない様子で、ではいま上演する演目として、この作品が選ばれた理由はなんなのか。タイトルに表された非連続なものとはなんなのか。それは12年前と現在、ふたつの時間に分断されて進行する恋と愛の話として、僕の前に現れた。

舞台に置かれたものは、さほど多くない。下手に置かれた木製のテーブルと椅子。上手に置かれたモノクロのローテーブルとローチェアとソファ。その間を仕切るかのように置かれた小さなゴミ箱。もうちょっとなんかあった気がするがそれくらいだ。

色彩的にもくっきり分けられた2つの空間は、劇中さまざまな形で、隣り合いながらも非連続な空間として扱われた。リビングとダイニング、ラジオ局の収録ブースとPAブース、回想された過去と現在、大人と子供。時間と場所が次々と移動する、けっこう話の把握が大変な演劇だった。初日1回目の観劇時は、久々に見た櫻井紗季さんに見惚れてたらわりと話を見失いました。複数公演のチケットを買ってて良かった。

登場人物を紹介しよう。

カメラマンの男、高山光晴。

光晴の妻、美佳子。

美佳子が勤める出版社の後輩、香川優作と尾島紫苑。

美佳子の妹、津島真綾。

光晴が雇われている探偵事務所の探偵、蓑下満と烏山藍流。

美佳子の会社から小説を出版している女優、今津由香里とそのマネージャー赤間智。

これらの登場人物の他に、12年前の光晴と関わった人々がいる。

子役から活動してきた高校生タレントのユカリとミカコ。彼女たちのマネージャー杉宗遼。

ユカリの学校の友達、ナツキ。

そして、ユカリたちの芸能事務所に雇われているカメラマン、光晴。

既に上演期間が終わった演劇の登場人物一覧を書き起こしてもその人物達に新たに出会う観客はいないから、この世でいちばん意味のない行為のひとつだし、劇団のTwitterアカウントに見やすい相関図あるのを途中で発見したので、いま徒労感で大変なことになっています。そのまんま貼ろうかけっこう悩んで辞めました。でもまあ公演映像の販売があるか。映像に演劇の体験はあるのか、ぼくはまだ何も考えていないので保留します。

話を戻す。現代編の登場人物たちは、全体的にとにかく初見の印象がわるい。最初から印象が別にわるくないのは、喫茶店でたむろする探偵2人だけだ。それは演劇の中で、物事に白黒をつける力をもっているのがこの2人しかいないからで、探偵という職業と、2人がずっと遊んでいるオセロゲームがそれを表している。オセロ、上演期間中ずっと1ゲームを継続してたんだろうか。どっちが勝ったのかな。

美佳子の妹、真綾も、まあそこまで印象がわるくない。彼女に白黒をつける力はないが、白黒つけることを他人に求めるからだ。彼女は姉の夫の光晴と不倫関係にあり、光晴がはっきりと自分を選んでくれないことを不満に思っている。

はっきりさえしていれば、この人はどうしてこういう考えになったんだろうと想像を始められるし、別に印象がわるくはならない。じゃあ印象がわるい人々はなんなのかというと、とにかくはっきりしないのだ。

真綾と不倫している光晴は、既にそれが美佳子にバレ始めていることを薄々気づいている。しかし自分から何か動こうとはしない。さらにはおそらくクライアントにも手を出している。探偵事務所に優作の女性関係を調査しに来た紫苑が、思いつめて凶器を詰めた袋を抱えて優作を尾行しているところに駆けつけた光晴は、紫苑を止め、ご飯に誘う。殺人ははっきりとした終わりだからで、はっきりさせないのが光晴だからだ。

なぜ光晴はこんなにはっきりしない人間なのか。その理由が12年前にあるなら、話はわかりやすくなる。12年前の光晴は、雇われている芸能事務所のタレント、ミカコとユカリ両方に恋心を持たれている。サンダルで仕事に来るような、足元がおろそかな面もありつつ、大人として距離を保って彼女たちと接しているように見える。現在ならとっくに両方と関係を持っていたであろう光晴が、実際にはなんの関係もなかったユカリとのスキャンダル写真を撮られた責任を取って業界を去ったということが過去編では明かされる。

しかし、12年前の事件のことを知っても、現在の光晴のはっきりしなさの理由自体は、はっきりしない。ミカコとユカリの過去と現在を演じる俳優は別の人なのに、光晴は同じ俳優が演じていることにもよるのかもしれない。はっきりしないまま完全に非連続なものとされてしまった12年の時間の前に、何も想像できなくなった状態で、僕は観客席に取り残された。

ミカコとユカリの話をする。彼女たちの12年も、別に明らかにはされない。しかし、想像の種は十分に撒かれているので、12年前大学進学を考えていたミカコは、芸能活動を辞めて大学を卒業後、出版社に就職し、あの頃好きだった光晴と結婚して高山美佳子になったんだなとわかる。ユカリも、スキャンダルがあっても芸能界で生きることを諦めず、芸名を今津由香里に変えて、小説家としてのマルチな才能まで発揮しはじめたんだなとわかる。舞台演劇はみえないものを見せてくれるんだから、12年間を演じなくても、過去は見えるはずなのだ。

登場人物が、観客と同じ気持ちになる箇所がある。ユカリはいかにも芸能界にかぶれた性格で、当然のように学校の友達が全然いないが、唯一相手をしてくれていたのはナツキだった。ナツキもユカリに対してイライラすることはあるのだが、2人は常に芝居がかった喋り方で会話する遊びをする癖があり、そのことが、ナツキの変化を覆い隠している。

夏休み期間中にユカリのスキャンダルが報道される。久々に登校した学校で、いつも通りユカリはナツキに話しかけようとする。ナツキはユカリを無視する。それでも話しかけてくるユカリに対してナツキは激昂し、学校に1人も友達がいなくなったユカリはいじめの対象となっていく。

観客席から見ていると、ユカリがいかに無神経な行動をナツキに対してとっていたかははっきりとわかっていた。しかしユカリからは、夏休みを挟んで急に友達が別人になったように見えているだろう。ちょうど、12年を挟んだ光晴を見る観客と同じように。

観客は既に、ユカリが今津由香里になることを知っていた。舞台上で起こっているのは悲惨な出来事なのに、夏休みの断絶を乗り越えたユカリのように、観客も12年間の断絶を乗り越えられると知った。

僕は予言されたかのような、不思議な安心をこのシーンから得た。

家に遊びに来た真綾を駅まで送る道すがら、光晴と真綾は自分たちの関係について話している。はっきりして欲しいという真綾に光晴は返す。

「このままじゃダメかな」

続けて光晴は言う。1+1はどうして2になるんだろう、3でも4でもいいのに、というようなことを。こういう書き方をするのは、言葉を正確に覚えていないからです。なんて言ってたっけ。

不倫をしている男の口から出る比喩としては、一見最悪である。でも、いつのまにかやたら長くなったこの文章を、ここまでわざわざ読んでくれたあなたになら伝わると思う。演算記号は人間の関係と、演劇そのものを表しているということが。

直後、光晴は謎の黒服の人物に刃物で刺され、地面に倒れ込む。そして、光晴が見た走馬灯と思われる形で、最後の最後まで完全に謎だった、光晴の12年間が明らかにされていく。

何もかもはっきりしないとここまで言ってきた光晴にも、ひとつだけはっきりしていることがあった。それは12年の間に美佳子と結婚したことだ。だからこの回想は結婚前後を2人の姿を観客に見せるものになる。

ユカリのスキャンダル写真を撮ったのはミカコで、ユカリを陥れるつもりが光晴のキャリアをぶち壊してしまったことに、ミカコは罪悪感と恋心の両方を抱えたまま、大学に進学している。心は二つあるんですね。光晴の自宅まで会いに行き、荒れた生活を目にしたミカコは、彼を支えていくことを決め、就職もして、光晴をヒモにする。大人と子供に分断されていた2人の関係の問題は、ミカコが大人でも子供でもない中間の存在である大学生として光晴の前に現れることで解消され、やがて大人の高山美佳子になっていく。

家事のためにエプロンを着けている美佳子は、毎週楽しみにしているドラマを光晴と一緒に見ながら彼にこう尋ねる。

「私はとっても幸せよ。私はあなたを幸せにできたかしら」

光晴は答える。

「おれは今、とっても幸せだよ。ありがとう」

こうしてこの劇は、ハッピーエンドで幕を下ろす。

さっき光晴は刺されたのに?

時系列順で言えば、現在の光晴は刺されてもうすぐ死ぬかもしれない。状況は極めてバッドだ。しかし、目の前で進行している演劇は、本当に幸せな夫婦を観客に見せている。演劇は、僕に想像しろと言う。分断された非連続な世界の間に存在する、中間色の世界を。それは、モノクロの服しか着なかった美佳子がこのシーンで初めてつけた、シャーベットカラーのエプロンの色彩を通して、既に目の前にある。

演劇は、いまここで演じられるものだ。2020年の現在に、ほんとうに幸せな形で演劇を行うのは、光晴の12年を想像するのと同じくらい難しいのだと、観客としてしか関わることがない僕でもわかる。絶対安全な環境は存在しない。オセロのように白黒はつけられない。それでも、光晴と美佳子のほんとうの幸せが、見通せない12年の中に確かに存在したように、自分にとって印象がわるい相手のことを理解しようとするように、諦めることなく想像を続けるしかない。この世界は、想像したことが叶う。想像しなければ、現実にはならないのだ。これは僕の意見でも、舞台でそう演じられたわけでもなく、僕と舞台上の俳優との間に浮かび上がった、演算記号がそう言っている。

光晴と美佳子のシーンで劇が終わり、カーテンコールで全俳優が出てきた後、光晴、美佳子、ミカコが舞台に残り、最後の挨拶をする。ミカコを演じたのは、櫻井紗季さんだった。

櫻井紗季さんに初めて会ったのは高2の終わりだったし、当時のTPDはメンバーに私的なところをあまり出させていなかったから、高校生だった時期があったというイメージが全然なかった。制服を着て、かつて劇団ハーベストに所属していた鈴木ゆうはさん演じるユカリと、コンビでタレント活動している演技を見るのは、キャンパスライフを送っていたいさきちゃんをInstagramで見ていたのとは別方向に、当時見えなかったものを見るような気分になった。

劇団ハーベストとTPDは同時期に活動し、同じソニーの所属で演劇をやっていたので、ファン層がかなり被っていた。しかし、演劇がメインである劇団と、CDデビューを前提に演劇を行っていたアイドルは、やはり隣り合いながらも連続したものではなかった。劇中、一度換気時間がある。そのあいだはユカリとミカコがパーソナリティを務めるFMラジオ番組という設定の音源が流されている。それぞれの出自を問わない多様さがあり、横断的かつ私的でもある発信メディアとしてのラジオから聞こえる、声だけとなった彼女たちは、目の前でその収録風景を演じていた時のユカリとミカコの噛み合わなさを、高山美佳子と今津由香里の途切れてしまった関係を、全て忘れさせる一対の表現として耳に響いた。

と書いた時点で同じ空間で観客として過ごした人にはバレたかもしれないが、僕は春組と夏組に分かれたダブルキャストのうち、春組しか観られていない。夏組を観ていたら、ここまで書いた文章はまったく別のものになっていたのだろう。演劇について言葉を尽くすのは、ほとんど私小説を書くようなもので、フライヤーの画像に載ったキャスト一覧を眺めながら、以前別の舞台で見たことがあるキャストはどんな演技をしたんだろうなと想像したりはするけれど、その想像を書いてもしょうがないので、見た人から話を聞く機会が訪れるのを待っている。劇中のいろんな引用だとか、俳優の履いてた靴の話とか、謎の男の正体はテレビ見ながら美佳子が言ってたよなとか、そういう話も、同じ演劇を見た人達とワイワイ話せる時が来るのだと、信じはじめている。

小劇場演劇をいまここで見て、心から楽しむことができるのか。この劇を見る為に初日の池袋に向かった時点では、僕にはまったく見えていなかった。公演期間中何度か観に行っているうちに、かすかには見えているのかもしれない、そう思えるようになった。かつてシブゲキで彼女を見た時のように、僕はまた櫻井紗季さんにみえないものを見えるようにしてもらった。

みえないものを見せてくれる、隠された庭に連れて行ってくれるのは、やっぱりずっと櫻井紗季さんで、そのことがほんとうに幸せな観劇の体験でした。これからも、大好きなアイドルで、大好きな俳優です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?