全世界株式が最強の投資先?

今回の内容としては、全世界株式が最強の投資先になるのかという事について、徹底分析していこうと思います。

私達が人生100年時代に備えて、長期的な資産形成をしていくときに投資先に挙がるのが、株、債券、金、不動産などといったアセットアロケーションクラスの中で最もリターンが高いのが、株式になります。

その株式にもいろいろな種類があり、日本株、中国株、インド株や、米国株などといった投資対象があり、

その中でも、米国株が長期的に見てリターンが高く、世界の投資家たちから人気がある株式になります。

その、米国株すべてにに投資することができるバンガードトータルストックマーケットETFのVTIという商品があります。

また、全世界52か国に上場していて、世界に丸ごと投資できるバンガードトータルストックETFのVTも個人投資家たちの中でとても人気で、この中で、

米国株と全世界株のどちらに投資先が優秀なのかという事を見ていきたいと思います。

1全世界株式の簡単な紹介

全世界株式VT の純資産総額は、2530億ドルで、経費率は、0.03%となっており、組み入れ銘柄数は3908銘柄となっており、長期で投資するにはとても相性の良い商品になっています。

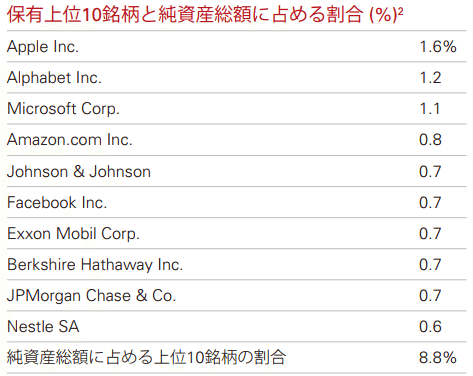

また、上位構成銘柄を見ていきましょう。

それが、こちらになっています。

appleが1.6%、アルファベット1.2%、マイクロソフト1.1%、Amazon0.8%、

Facebook0.7%と、

GAFAだけで上位を占めているのが分かると思います。

また、純資産総額に占める上位10銘柄の割合は8.8%となっています。

つまり、この10銘柄だけの値動きで全世界株式の動向も変わってくるという事なので、GAFAMが大きく上昇すればこのVTも上昇することになります。

VTは時価総額加重平均となっており、時価総額が大きな銘柄がポートフォリオに占める割合も多くなってきますので、

もし、エヌビディアの時価総額が大きくなれば、VTの上位構成銘柄に食い込んでくることになるのでリバランスを自分でしなくても、勝手にリバランスしてくれます。

また、逆に、時価総額が小さくなればなるほど、上位構成銘柄からはだんだん外れていくので、とても楽に投資できるのがこのVTというETFの魅力的な所でもあると言えます。

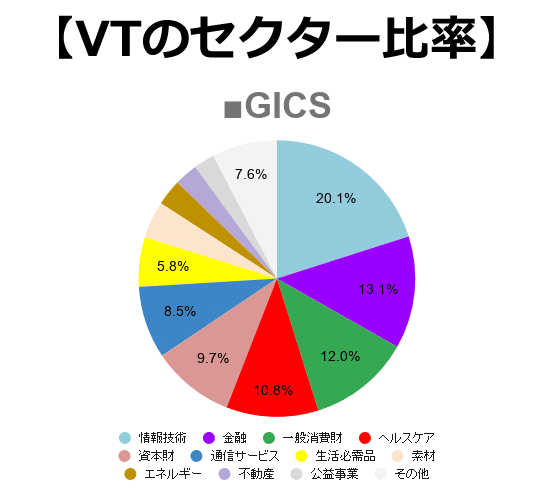

また、セクター別の構成比でも見ていきましょう。

情報技術が、20.1%、金融13.1%、一般消費財12%、ヘルスケア10.8%、

資本財9.7%、通信8.5%、生活秘術品5.8%、その他7.6%となっています。

見て分かる通り、GAFAに偏っているため情報技術のセクター比率が圧倒的に多い傾向になっているのが分かると思います。

一般消費財と資本財株といったバリュー株と言われるセクターは、景気拡大局面では比較的に大きく上昇することが期待できるセクターなので、

長期金利の低下で追い風となっていた、グロース株は反対に長期金利の上昇で下がることが予想されます。

こういった局面ではセクター別に分散がされている投資先が有利になっていきます。

では、本当に有利だったのかチャートを使って見ていきましょう。

このチャートは、グロース株ETFとバリュー株ETFを割り算したチャートです。

分子がグロースで、分母がバリューになっているので、どちらかに大きくなればそのセクターが有利になるという事です。

つまり、このチャートが下落するとバリュー株有利の相場になり、上昇するとグロース株が有利の相場になるという事です。

では、この期間でVTとNASDAQ100のETF であるQQQを比べてみましょう。

それがこちらになっています。

紫のチャートがQQQで、黄色のチャートがVTとなっています。

バリュー株が有利の相場では、バリュー株をセクターに含んでいるVTが強くなっており、グロース株有利の相場では、ハイテク株に偏っているQQQが大きく上昇しているのが分かると思います。

このように、セクター分散がされているとバリュー株とグロース株有利の相場に偏ったときに、分散されているセクターの方が強含む傾向にあります。

また、全世界株式の国別構成比率を見てみましょう。

上位4か国だけ挙げると、

米国➡60%

日本➡6.1%

イギリス➡3.9%

中国➡3.4%

上位4か国だけで米国がやはり、半分以上占めているのが分かると思います。

全世界株式に投資をしても、半分以上もの構成比率がアメリカに偏っているため、アメリカの動向にものすごく影響を受けることになります。

2米国株よりも全世界株が強かった時代

最近では、米国株だけでいいんじゃないか?では、アメリカが最強じゃなかった時代ではどのようになっていたのかチャートを使ってみていきたいと思います。

青のチャートは全世界株式で、オレンジ色のチャートはSP500のチャートを表しています。

このチャートを見て分かる通り、2010年代からSP500がずっと強かった一方で、2000年代後半にかけてブリックスBRICSという新興国株が強かったので、新興国にも分散が効いている全世界株式が大きくSP500をアウトパフォームしていますよね。

そうなんです。

米国株がこの10年間最強と言われていたんですが、その一方で、米国株が全然大したことない時代も存在していたんです。

なので、安易に米国株だけに集中投資していれば必ず報われるとか、長期投資なら絶対米国株だけが強いという意見も時代によっては変わってくるかもしれないという事なんですよね。

ですが、全世界株は分散が効いている一方で、余計な国も混ざってきてしまうので、米国株が上がる中足を引っ張ってくる国にも投資しているので大きなリターンを取れないというのもデメリットに挙がってきます。

2過去10年の国別比較

では、どのような国が全世界株式の足を引っ張っていたのかを見ていきましょう。

まず日本ですね、日経は2000年にITバブル崩壊を受けてその高値を未だに

突破できていません。優秀な投資先とはとてもじゃないですが言えません。

確かに日本が強良かった時代もありましたが、あの時と今とでは時代背景が全く違うので、これから日本企業がアメリカ一人勝ちの時代に果たして下剋上できるかと考えるとかなり難しいと思います。

続いては、イギリスを見ていきましょう。

イギリスは、リーマンショックが起こってからその高値を突破できていません。

また、最近のコロナショックがありましたがその高値を更新するのにまだ、時間がかかっています。

14年間横ばい相場です。

イギリスも日本と同じで、ぱっとしない投資先だという事が分かると思います。

続いて、中国です。

中国を代表する指数に上海総合指数というチャートがあります。

こちらも、きれいな右肩上がりとは違って横ばい相場が長期間見られます。

2005年から2007年にかけて大きく上昇した後に、リーマンショックで大きく下がり、

それから横ばい相場が続いた後2014年にまた大きく上昇した後、2015年に大きく下落してそれから、

また横ばい相場が続いているのが分かると思います。

中国株は、基本的横ばい相場が続いて、短期的な値上がりをするといった銘柄なので、

長期投資に向いているのかと考えると、どちらかというと短期的な値上がりを拾うのが効率がいいと思われます。

長期投資としてはデメリットの方が大きいと思います。

最近デフォルトしそうなロシアの株式も見ていきましょう。

こちらは、ロシアの代表する指数のRTSという指数です。

2000年~2007年に急騰しておりそこから2008年まで急降下しております。

下落率は、80%でした。

そこから3年近くで半分以上値を戻したと思ったら、そこから右肩下がりになっています。

全く動きが読めない指数だという事が分かると思います。

さらに、直近では

このように、あほみたいに値下がりしています。

新興国株や、先進国に分散していても、このように、長期で上がっていなければなんの意味もありません。

全世界株式というのは一見分散されていて聞こえはいいかもしれませんが、このように、米国株式とは違って、長期で見ても全然上がってくれない株も入っているという事も忘れてはいけません。

今、資産が1億円あるというなら全世界株式の方が値下がり率は低いので投資先としては優秀になると思いますが、

今、資産形成を始めている人は分散なんかしている暇はありません。

人生には時間があります。

その限られた時間で結果を求められているのがこの世の中なんです。

いつ米国株の時代が終わるかなんて誰にも分らないし、それを当てることもできません。

そんないつ来るかわからないことを心配するよりも、今結果として資産が増えているのかというのがより重要になってきます。

結論としては、全世界株式に投資するよりも、米国株一択で良いと私は考えています。

今回の内容は以上となります。

今回の内容が良ければチャンネル登録と高評価お願いします。

では、また有益な情報を挙げていくので、お見逃しなく。

では、また!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?