三峯神社で情報低減〜認知の裏側・推論の母体〜

この記事は長いです

warm up

この記事は自分にとって大事であって転換になり得るので、それなりに慎重に書き出そうと思います。よって warm up します。連綿とした brain storming のようなものです。oh yeah let it done.

そもそも何を書いているのかを「抽象的に」捉えるならば、目的、その背景、目的を織りなす諸目標、それぞれのための手段や方法そして資源、時に応援と障害、または単純に期間等、から少し手前に視点を引いて各項への評価や考察、必要であるならば無意味な断片を、読み手に感知されない有意味として配置すること、等々、色々あるのだと思う。より簡潔な paradigm であれば、heat、goals、orientation といったものもあるだろう。というよりこれは私がよく思い浮かべるものだ。

何にせよ言語による枠組み、言語という枠組みはネタでしかないので、実践においては身体感覚 sensation や直観 intuition そして複雑流動なイメージ image から何かを得て、というよりそれらに直接に動かされるような風に行動していくことが「求められている」と思う。求めているのは誰か知らず。

さて、ということで私はこの記事において一切の、言語レベルでの枠組みを意識上は放棄して書き出していこうと思う。warm up は「それでいいや」と思うための確認儀式のようなものでした。でもまあ、以下の事柄ないし key word を経由して行きたいとは思う。少なくとも水面下では。

夜の山 夜の海 神社仏閣ベンチマーク 指標(と指導)と自体・実体 情報低減 計算科学 言語・想念・実体 行政区分 秩父に行きましたそこは秩父多摩甲斐国立公園と呼ばれていました それではではでは行きましょう

秩父多摩甲斐国立公園に行きました

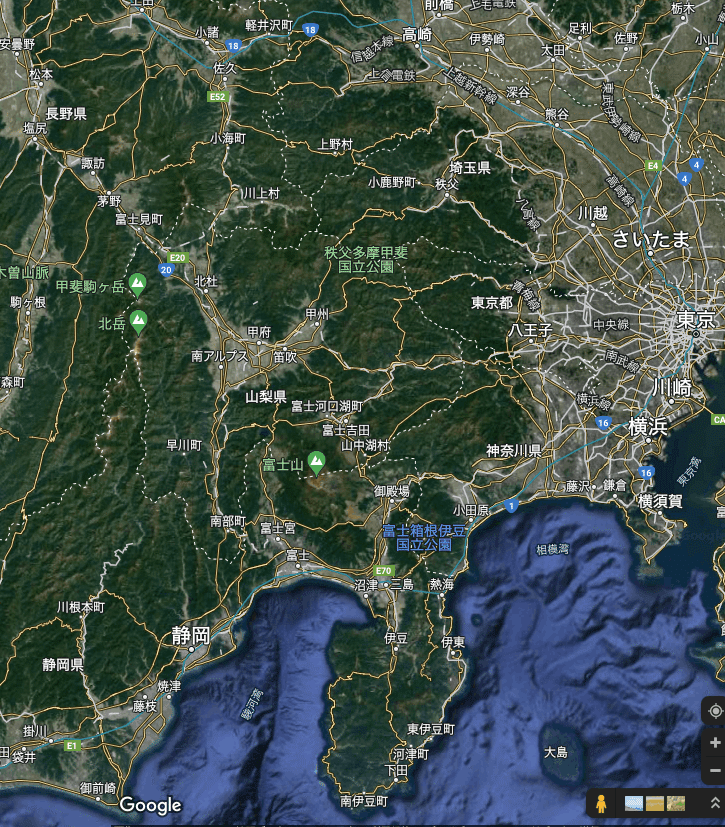

今回で2回目でした。そして今回、どうして自分がこの領域に惹かれているのかよく分かりましたし、このような領域を渉猟散策することがなぜ自分に必要であるのかをよく理解しました。これらの事柄を説明するために、まずは「秩父多摩甲斐国立公園」をよく見てみましょう。

緑色が一層濃くなっている部分が国立公園です。この領域について、レイヤーの種類(配色の意味合いの種類)を変えてもう一枚の画像を見てみましょう。

続いてもう一枚。再度抽象化された上で配加色されています。再度抽象化された上で配加色されています?

その上で一番最初の、程よく抽象化された上で再配色された地図に立ち戻ってみましょう。

分かりますでしょうか。行政区分として存在する「秩父多摩甲斐国立公園」とは、まずもって冗長であり、そして間違いです。冗長であるとは、的確でないし整然としていないという意味であり、的確かつ整然とした言語表現をこの領域に与えるとしたら、「関東平野を形作る西方山脈地帯」となります。そして何故間違いかと言うと、ある次元での行政区分を要素として(かつ、責任主体を付記する形で)一つの名前(という言語表現)を作り出すとしても、この領域は「秩父多摩甲斐信濃国立公園」と呼ばれるはずのものであるからです。

つまり繰り返しますが、「秩父多摩甲斐国立公園」という呼称は冗長かつ間違いであり、この領域にある自然を求めて訪れる人々に誤った認識しか与えません。感情的に批難しているのではありません。実体と言語の関係、言語が想念に与える影響の大きさ、そして的確かつ整然とした言語表現によって(実体に対して)素直な想念を抱いた場合の壮大かつ実際的な可能性、等を考慮しますと、この領域を「秩父多摩甲斐国立公園」と呼ぶことは「人々にとってもったいない」と想っているのです。正誤において誤っている、というより、可能性においてもったいないのです。私たちはこの領域に入る際に本来は、「秩父多摩甲斐国立公園」に access しているのではなく、より壮大として連綿な「関東平野を形作る西方山脈地帯」に access しているのであり、控え目に言ってその領域内の何処へでも行けるし、その領域から何処へでも、その領域に隣接する領域のどれへでも行けるのです。実際としてそのための道、登山道含む歩道が整備されていることが多いですし、無くても本来は歩けます。

もちろんのこと、このような考察そして実践はどこまでも進めることができ、それはそれで不健全というか無機能に陥ります。というのも例えば、以下の画像にある通り、まあ大体は「富士箱根伊豆国立公園」と呼ばれる領域もその南方に隣接しており、そしてそこもまた「関東平野を形作る西方山脈地帯」でありますので、最初に「秩父多摩甲斐国立公園」と呼んでいた領域は「秩父多摩甲斐富士箱根伊豆国立公園」となりますし、その先にもう面倒臭くなって「関東平野を形作る山脈地帯」、そして平野をも巻き込み「関東」、更に「本州」、遂に海洋をも巻き込み「日本」、次に大陸へ進出して「Asia」、最後には「universe」へと進んでいくからです。ということで私たちは universe に access してその領域内の何処へでも行けるし universe から何処へでも行けるということになります。しかしこのような言語表現は不健全かつ無機能です。何事も gradation を受け容れた balance でしょう。

何事も gradation を受け容れた balance であるとして、私は今ここで、この領域を「関東平野を形作る西方山脈地帯」と呼ぶのが穏当であり的確かつ整然としているし、「関東平野を形作る西方山脈地帯」という認識を持つことは、そこを訪れる人々に適当な範囲での可能性を与えるのではないか、と言っています。そこは行政区分としての呼称が表すようなミクロに断片化されつつ冗長に重複した形で表現される領域ではなく、隣接する領域と溶け合うように連綿としかし壮大に存在する一つの領域なのです。そしてそこでは土壌と植物と動物が繁栄しています。

ということで私は近い将来に、「関東平野の西方山脈地帯」という(行政区分より)マクロかつ整然とした認識を持ちつつこの辺り一体を渉猟し尽くし、その壮大な連綿さをインストールし尽くしたいと想います。このように想ってしまったことは必ず実行して来たのでそうなります。私は、私が生まれた大きな平野を形作る一辺となる山陵地帯を歩き舐め尽くし、時に夜の山に入り闇に浸り、動物と遭遇し、植物とすれ違い、必要である限りで彼らと交流し、土に汚れて川で洗います。その圧倒的な情報量を頭の中の地図に塗りたくります。

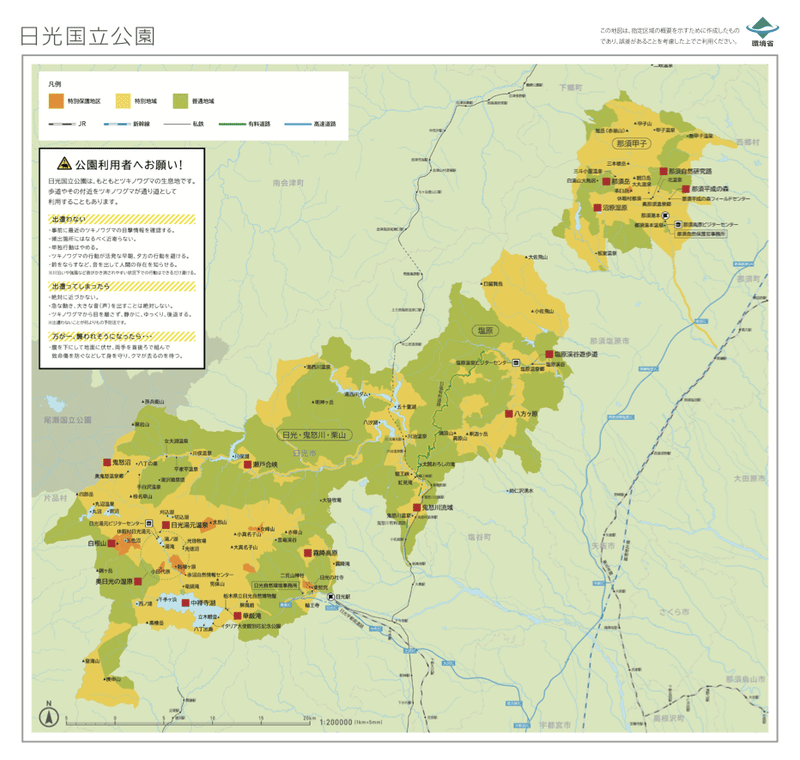

蛇足として、「関東平野の西方山脈地帯」を織りなす(行政区分としての)各国立公園の地図を置いておきます。私に対して繰り返しますが、私は近い将来、これら小さな断片を頼りに大きな地図を自分でイマージュしつつ、実体としての身体で実体としての自然に遭難していくと想われます。これは妥協無い契約です。

勢い余って「関東平野を形作る北方山脈地帯」であるところの「日光国立公園」と「尾瀬国立公園」も列挙してしましました。ここ数ヶ月で私が、江ノ島や鎌倉そして逗子へと足繁く通っていることも併せて考えますと、そもそも私は、「自分が生まれ落ちた大きな平野を形作る各領域」に惹かれていたのかもしれません。私は神奈川県の腹部、江ノ島の裏側から太平洋をずっと眺めていましたし、都市での用事の折に触れ、東京湾を訪れて、そこから陸海の双方を眺めてもいました。

そう言えば那須塩原(上の地図で「栃木県」という言葉の横にあるところ)にもよく、ボーイスカウトでキャンプに行っていました。千葉と茨城を貫く薄緑で緩やかな山陵地帯はどうでしょうか。記憶にありませんので未来でしょうか。私は、過去の偶然をも幾つかのピースとして、自分が何処に生まれ落ちたのかのパズルを完成させようとしています。そのような「実体」に対しては、行政区分のような「言語」は無用かつ無能なことが多いのです。私たちは自分の、能力としての想念を持ってして、私たち皆んなの実体に一人で access し、よって普遍的な、私たちのいつでもの皆んなの言語を構成、獲得してなくてはなりません。じゃないと色んな回りが保たないと思います。それに冗長とは退屈への至りですし、退屈に嵌まり込むと私達は生きていけません。

実体 ・ 想念 ・ 言語

適当かつ一気呵成に書き上げている本記事おいて既に何度か登場している paradigm に説明を与えます。まず言語とはこれ、あなたが読んでいるものです。究極的には音声と映像の断片の、外されない合わさり、と言えるのだと思います。(そのような「外されない合わさり」を要素とした、体系としての「外されない(けど揺れ動く)合わさり」が言語だと言っている人もいました。)そして想念とは、私が言語を選んで当てがおうとしている、言語への可能性、イマージュ、イメージやアニメーションのことです。単純に想像や映像と言ってもよいかもしれません。注意しなければならないのは、往々の人の往々の時に「想念」もまた言語です。

さて、前段落の最後の一文で混乱を招いたところ、言いたいことを逆側から再整理して復活させてみましょう。私は今キーボードを叩きながらぬるぬると言葉を選び当てがい続けていますが、これは流水の刹那の形を幾千の細かな平面によって再現しようと、色んな木目細かさの言葉を選んで押し付けているようなものです。同じ刹那の流水に向かって、異なる組み合わせの平面を押し付けて再提示することもあります。ここで流水が想念であり、平面そのものやその組み合わせ、組み合わさりが言語です。流水は必然に近いものですが言語は偶然であり任意です。この対比によって引き裂かれた二人の偉人がかつて居ました。

さて、そして実体とはなんでしょう。それは必然を越えた絶対であり、想念を流水と表現した場合の海のようなものだと思います。というより、海という全体を捉えるために抽象され抜き出された潮流という流水が想念であり、その流水である潮流が他の流れと溶け合いながら全体として参加し織り成していた海が実体です。存在性、という、あるようでない観点から言えば、本当に存在するのが実体であり、実体があまりに膨大であって補足不能であるゆえにそこから抽象され抜き出された部分が想念であるように思います。逆に言うと、想念する私たちが存在しなくても存在しているのが実体です。言語などここでは置き去りにされています。

一つ前の段落に戻れば、最終的には universe へと還元されるところの山脈や海洋が実体であり、「関東平野を形作る領域」のようなものが想念であり、数多の行政区分は言語です。言語は他にも幾千とあるでしょう。そして地図は各々にとって言語であったり想念でありつつ、多くの人に実体への access を促す文明装置です。ここにも実は、文明特有のマッチポンプはありますが。

計算科学と情報低減、そして三峯神社

学部生の最後の年に、単位をもう取り終わっていたので本当に自由に選んだ授業の一つに、計算科学 computing science がありました。計算機科学、computer science ではありません。計算を科学する学問、目的を実現する計算式の内で最も情報量の小さな計算式を模索する学問です。計算それ自体を情報という観点を持って学問し、計算の効率性を進化させていく営みです。

その授業を聞きながら、一つ思ったことがありました。私たちは言われなくても計算科学している。言われなくても情報を減らした計算をしている。むしろ実体という壮大で途方も無い情報の海から局限された流水を潮流などと言って取り出すようなことを、そしてそのまた一部を時に、幾つかの波という表面上の断片としか見ないようなことを、常にしているのが私たちであり、私たちが生きているということだ、と思いました。平等、という突然の発想しかり、私たちは計算を楽にするために様々な工夫を無意識に営んできたのだと想うに至りました。蒙昧とした目的を問えば、多分、取り敢えず増えるためだったんだと思います。前代階として必要だったと振り返ることができるかもしれません。

そして場面は先日の秩父に戻り更に、秩父盆地の南方に位置する三峯神社に戻ります。「秩父多摩甲斐国立公園」の一角です。

私はこの時、「秩父多摩甲斐国立公園」をそれとして訪れていて、その一環というか、少なくともその日の訪問の climax として三峯神社に参拝し、まさに二礼二拍一礼しようとしたその時、simple に「俺は何をやってるんだ」と思いまして、そして計算科学の授業風景と、その時の気づきを想い出しました。

この時の私の愕然をお伝えするには、その前夜の経験をお話ししなければなりません。前夜の経験でもありますし、それまでに山や海に入る際に私がいつも経てきた体験と言ってもよいかと思います。前夜に私は、街灯のない道路から、鬱蒼と茂る夜の山を眺めながら、そこにある圧倒的な情報とその量に思いを馳せていました。

山があります。大規模な伐採と植林を経ながらもある程度の多様性を保持した林が、山として隆起した地面を覆い、そこを鹿が赤い目を光らせて走り、高い声で鳴き、恐らくは月の輪熊が静かに歩いています。実を言うとその風景の十分程前に、私以外に誰も降りなかった暗い駅から伸びる線路沿いを歩いていると、正直なところ冷静に考えても熊としか思えない声と存在感、そして大きな飢えを感じさせる凶々しい雰囲気の塊が、その線路の傍から川へと降りていく、そこもまた樹々で覆われた斜面を、バキバキと枝を折りながら歩いているような気がしました。気がしましたと言うのは、十数メートル横を並走しながら私が直接に知覚したのは、その呻きのような鳴き声と、雰囲気の禍々しさ、そして大きな単位でバキバキと折れる枝の音だけだったからで、その輪郭を人間としての主要感覚、視覚で捉えた訳ではなかったからです。

しかしながら私は私の想念の中で熊と遭遇し、ただそれだけのことの圧倒的な情報量に胸を打たれました。線路の向こうの下の方は太い川で、川までの斜面も木々が鬱蒼と茂り、そこの異界を熊が歩きながら呻き、自分の痕跡を残しながら飢えをせめて濡らそうと川に向かっている。その領域には他の動物も居たでしょう。飢えて川まで降りてきた熊ほどの狂い鬼はいませんから、私を含む誰もが死んだように息を潜めていたでしょうが。

その後にその先にあるその川に掛かる大きな橋を渡りながら、その両脇に聳える夜の山を眺めておりました。眼下には液体の闇が帯となって流れています。その脇をまた飢えた闇の塊が渉猟しているのだと思います。返す目線の先にまた夜の闇があり、そこには飢えなかった熊も、気にせず走る鹿の群れも、巣穴に潜る小さな哺乳類も、私が名前を知る植物もそうでない植物も、静かに動きながら蠢いているのです。その領域のどんな直線も私はまだ渡っていません。圧倒的な情報量の塊が両手の先に並び、その向こうにも列を成し、もちろんその後ろにも、なのに、私はその領域のどんな部分にも直線にも、迷い込んだこともなければ触れたこともない。私はこの領域を踏破していない。

と言うことを思い返しつつ、私は三峯神社で参拝しそうになりながら、「俺は本当に何をやってるんだ」と、漸く想うに至ったのです。それまでもそんな機運はありましたが、前夜との contrast もありこの時ほど強く想ったことはありません。三峯神社は、綺麗な神社です。様々な色合いが配色された、木々の整然とした組み合わさり。それとして美しく、頑強で、そしてそれなりに長くそこにあるそれ。しかしながら、この想念、想念の産物は、実体の持つ情報量をそれなりに、いやかなり莫大に低減したものとして成り立ち、存在しています。この神社も原始的な意味合いでは地鎮の社でありつつその土地の代表や表象としてそこにあり、それ以上に、その土地を訪れた証として人々はその神社に参り、時には朱印という記号までをも物的に頂戴する訳ですが、前夜を経た私にとっては、この想念の産物は、実体の持つ膨大な情報量を余りにも低減しているように想えましたし、三峯神社を訪れたことによってこの土地を訪れたことになるとは全くもって想えませんでした。このまま一つの方向を定めて直線をただ移動し、斜面があれば昇り降りそして植物を踏み分け動物に遭遇して川を渡り、できることなら遭難しなくてはならないと想いました。

私は少なくとも、最後の地図を頭に入れて上から下へ右から左へ歩き通さなければならないし、そうしたいしそうすると想いました。そう言えばそういうことをずっとしてきたことを想い出しました。オーバーナイトハイク、ネゲヴ砂漠、青木ヶ原樹海、幾つかの原生林、そして名のある街々を名も無い道で貫いて、ずっと歩いてきたことを想い出しました。その一つ一つは、主には言語による、時には想念レベルで起こる、実体への情報低減、への抵抗であり、出来るだけ自分の想念を実体と近似させつつ言語をそれに従わせる、ことの営みと実践であったことに思い至りました。とにかく色んなことに深く深く、思いを馳せたり思い至ったり、何かと忙し旅となりました。いつも通りで恐縮ですが、何を語り出して何処へ辿り着いたのでしょう。essay としては受け容れられない構成であります。しかしながら私の中で起こった蠢きはこれによって意識され、確実に私の胎動の一部となりました。

実体自体、夜の山に夜の海に入る

人間は夜の山にも夜の海にも入りません。そのことにずっと気がついていました。その代わり昼の神社を参拝し賽銭し、昼の海の浅瀬か浜辺を歩きます。人間は、夜の山を突っ切っていくことも、夜の海に潜り入っていくことも、しないのです。それは人間という種族が恐怖を原動力に実体を切り分け、多くを捨象しながら少々を抽象し、それなりの情報量の想念の下で更に小さく固い言語の連なりを生み出しながら、それを持って更に想念の情報量を低減させ、よって確実化された生の在り方に自らを執着させる生き物であるからです。実体自体、夜の山や夜の海に入り、そこにただ存在し続ける鉱物の上で、動植物と接触しながら移動し、ただ自己目的的に向こう側へ辿り着くことなど、人間はしないし、するように出来ていません。そんな営みは反直感的である以前に反生命的なのだと想います。少なくとも、意識の発生の、少なくともその起こりの意味合いとは相反してるように思います。

conclude

結びとして何を用意しましょう。やはり「私は夜の山と海に入ります」ということでしょうか。しかしながらその傍で私は、「私は街と人々の間にも、夜の山や海に入るように入ります」とも言っておきたいです。これから暫くの私に対して伝えておきたいです。実体、想念、言語といったような建て付けで主張したかったこと、守りたかったことを、生活の素朴な次元や風景において主張し、それ以上に黙々と守りたいと思います。流水のプラモデルを潮の流れに溶かして海へ戻し、その海の夜の闇に浸されながら、闇の染み渡った夜の山を渉猟し、そこで蠢く全ての動植物にぶつかりながら、太古からの地層を悠々と闊歩したいと思います。その先に得た言語で実体を謳いましょう。その時の想念は実体と親しいはずです。

あと副題に明示的に応え忘れたのですが、認知の裏側には実体があり、推論の母体は有限性と流動性だよ、ということも記事中で明言しておきたかったです。後者については、あらゆる推論における適切な前提について、その鎖を辿っていくと、どんな推論についてもその究極の前提として有限性や流動性といったものが立ち現れる、ということを意味します。このことはこれで終わりか違う話としてプラモデルしようと思います。

ae