批評のようなもの:山尾悠子『夢の棲む街』より中川多理《薔薇色の脚》によせて

人形作家・中川多理による《薔薇色の脚 No.9》。小説家・山尾悠子の実質的な処女作『夢の棲む街』が執筆された京都の街(1)で、人形として現れた踊り子とともに暮らすという不思議な巡り合わせを筆者は得た。人形《薔薇色の脚》が佇む場所こそが、夢と現との邂逅する舞台なのだ。

はじめに

山尾悠子による物語『夢の棲む街』から、人形として「こちら側の世界」へ幻出したのは、街の踊り子〈薔薇色の脚〉。

物語の中の踊り子たちをモデルに、中川多理が手がけた球体関節人形たちは、すでに十数体以上に及ぶだろうか。人形《薔薇色の脚》たちが最初で最後に集うはステュディオ・パラボリカの展覧会。時世の影響を受け、――今はなき京都山科は春秋山荘のギャラリーへ、幾度か人形展に訪れた日はすでに遠い昔のことのようにも感じられる――終ぞ東京は浅草の会場に訪れることはできないでいるけれど、幸運なことに去る2021年、その踊り子の中の一人にーー彼女を迎える者としてーー筆者は選ばれたのだった。

ところで、はやくも三月半ばに至ろうとしている今日、ステュディオ・パラボリカより『新編 夢の棲む街』が刊行されるという。ひとたび薔薇色の書物を手に取れば、その美しさと強度とに酔い痴れて己自身の言葉を忘却してしまうにちがいない。そうなってしまう前に、筆者のもとへと舞い降りた踊り子の人形について幾つかの覚書を記しておきたく、ここに筆をとってみる。

なるほど確かに、人形を巡るあらゆる言葉とは「本来的創造性が完全に自己凝縮し、ありのままでただ存在し自存しているものの周りに時々鳴動する雑音のようなもの」(2)であり、「人形ただ一体を相手にしただけでも、(…)絶対に言語だけでは辿り切れない余剰が残る」(3)にちがいない。

それにもかかわらず、目の前に佇むこの踊り子の人形の輪郭を――優れた人形研究者たちの考察を手引としながら――たどたどしい言葉によってであれ、なんとか自分で再構築してみたいという思いに強く駆られてしまうのは何故なのか。おそらく、それは現代の「創作人形」という位置づけにこの人形があることによるのだろう。

たとえば金森修における人形の規定概念〈人形三角錐〉によれば、人形とは物質性という一つの頂点と、呪術・愛玩・鑑賞の各頂点で構成される三角形の範囲をめぐる存在だ。(4)その規定を応用するならば、前近代的な呪術性が薄れ、芸術作品としての傾向を強めた「創作人形」は、その購入者個人の愛玩の対象である一方で、鑑賞するものとしての色をより強く帯びるといえるのではないだろうか。もちろん、ここで筆者は一般の購入者として個別の人形を愛でることに反対する訳ではない。むしろ、人生で初めて迎え入れた創作人形という存在をどのように個人宅に愛蔵するべきかをいまだ十分に理解していない筆者にとって、適切な距離感を保ちながら日常生活に馴染むように創作人形を飾ったり遊んだりすることのできる人形の持ち主からは、学ぶべきことは多い。

とはいえその人形に鑑賞の要素がある場合、一つの「作品」として人形を観察し言葉によってその評価を試みることもまた、持ち主として人形を愛するにあたっての使命の一つであるように筆者には思われるのだ(5)。

ともあれ、創作人形《薔薇色の脚》について拙いながらも語ることを試みる際には、まず山尾悠子『夢の棲む街』における踊り子〈薔薇色の脚〉について語ることになるだろう。なぜならば言葉で構築された物語の中の世界を鋳型に、人形《薔薇色の脚》は生まれたのだから。

そのため、本稿での語りは次のように進めたい。はじめに山尾悠子『夢の棲む街』における踊り子〈薔薇色の脚〉の身体表象についての分析を行う。つぎに球体関節人形という身体表象について、精神分析の視点を参照しながら分析することで、〈薔薇色の脚〉が人形《薔薇色の脚》となったことの必然性を明らかにしたい。さらに、筆者が所蔵する人形作品《薔薇色の脚 No.9》について、山尾と中川による相互的な制作の重なりを通して生まれた作品『薔薇色の脚のオード』との関連を仮説としつつ、幾ばくか言葉にすることを試みたいと思う。

なお、本稿では論じる対象からある程度距離をとって論じる「批評」という形式を取ることを目指す。そのため、作家名および参照のため引用した文献の著者名は敬称を省略することをご了解いただきたい。

【目次】

はじめに

第1章 山尾悠子『夢の棲む街』における〈薔薇色の脚〉の身体表象

1-1 〈薔薇色の脚〉をめぐる経緯

1-2 ヴァギナ、ファルス、両性具有性

第2章 言語・球体関節人形・舞踏

2-1 言語=身体としての球体関節人形

2-2 踊るための身体

第3章 山尾悠子『薔薇色の脚のオード』と中川多理《薔薇色の脚 No.9》

3-1 リボンと紙片

3-2 愛玩か鑑賞か

第1章 山尾悠子『夢の棲む街』における〈薔薇色の脚〉

1-1 〈薔薇色の脚〉をめぐる経緯

街全体が漏斗状に造られた「夢の棲む街」。その中央に位置し、さらに漏斗状にくぼんだ劇場の底に位置する舞台で毎夜のように踊りを披露する踊り子たちは、〈薔薇色の脚〉の通称で呼ばれている。もとはと言えば、彼女たちは街中から拾い集められてきた少女たちであるらしい。劇場の「演出家」たちから足の裏に唇を押し当てられ、そこから「薔薇色のコトバ」を吹き込まれることで人為的に創り上げられたその見事な脚には、薔薇色の絹のタイツが履かされている。〈薔薇色の脚〉の名は、そのことに由来する。

アイデンティティがそのまま身体のうちの下半身に集約された〈薔薇色の脚〉たちは、「コトバ」を吹き込まれるたびその見事な美しい脚に艶を増し肥大してゆくのだが、それとは対照的に彼女たちの上半身は脚に栄養をしぼり取られるかのように萎びて縮んでゆく。そうして終いには、常人の二倍ほどにも発達した巨大な腰に肉のついた美しい脚だけが残されるのだ。「演出家」という男たちの「コトバ」の介入によって、世界を感受し思考するための頭、目の前に広がる世界を自由に掴み動かしてゆくための腕は、彼女たちから奪われてゆく。そのように捉えることも難しくはないだろう。

ある日、もはや脚でしかない存在と変わり果てた踊り子たちが、収容されている劇場からひとたび脱走したのち、「演出家」たちによって捕獲され連れ戻されるという事件が起こる。連れ戻された彼女たちの一人はこう語る。「コトバがひとつ吹き込まれるたびに、私たちの脚は重くなる。私たちとて踊り子の端くれ、コトバのない世界の縁を、爪先立って踊ってみたい気があったのだ」(6)。踊り子の告白は、――人語を喋ることに対する驚きとともに――「演出家」たちの怒りを買う。怒り狂った「演出家」たちによりかつて吹き込まれた場所から「コトバ」を抜き取られた彼女たちは、そのとたんに動かなくなってしまうのだった。

しかし逃亡事件の噂を聞きつけて、劇場には観客たちが押し寄せる。観客たちの、踊り子たちを見せろという強い要望に応えるかのように〈薔薇色の脚〉は突如として再び立ち上がる。舞台へ上がった彼女たちは、一晩かけてその石床を踏み轟かし、その跳梁の中「演出家」たちはどうやら踏み潰されたらしい。舞台の上で撲殺された「演出家」たちの血と肉片でその見事な脚は染め上げられ、こうして〈薔薇色の脚〉をめぐる物語はひとまず完結する。

1-2 ヴァギナ、ファルス、両性具有性

街中から拾い集めてきた少女たちを囲って〈薔薇色の脚〉に創り上げる「演出家」たちの「コトバ」。字義どおりに捉えるならば、それはロゴスとしての、象徴としての、そして男性としての言語であると言えるかもしれない。

しかし「演出家」たちが舞台裏で「コトバ」を吹き込む場所はなぜか足裏である。足裏。たとえば足をきつく縛って小さく変形させた纏足をめぐる文化が示すように、その凹み(くぼみ)はしばしば代理的なものであれ性的な欲望を喚起させる場となるだろう。足裏のくぼみ。あるいはその足裏から「コトバ」を吹き込む少女たちに、しばしば性器のメタファともされる薔薇の花の名を冠すること。擬似的・象徴的なヴァギナの内奥に欲望の源を幻視しようとする欲望が、「演出家」たちの「コトバ」といっても良いかもしれない。また、「コトバ」が演出家たちの口から出て「吹き込まれる」という特徴から見ても、それはファリックな欲望として表象されているように思われる。

ところで脚という部位は、しばしば去勢の否認としてのフェティシズムの対象にもなり得るように、男根象徴の身体部位と見なすこともできる。ここで注目したいのは、「コトバ」によって〈薔薇色の脚〉の見事な脚が作られるということだ。しかも「コトバ」というファリックな欲望を取り入れた彼女たちは、しかしペニスの代理物としての子供を生み落とすのではなく、最終的に「演出家」たちをその脚で以って踏み潰すほどの「力」そのものに「なる」。

ここで起きているのはファルス的な欲望の伝染だ。伝染によって薔薇色のタイツが伝線(7)を起こすのではないかというほど、脚は歪に、だが見事に肥大する。そうして〈薔薇色の脚〉は、足の裏というヴァギナを連想させるにそう難くはない部位の――「コトバ」というファルスによる――開かれの次に、フェティシズムの対象ともなる魅惑的でファリックな脚も併せ持つ存在となるのだ。ある種の両性具有的なモティーフを見出すことができる〈薔薇色の脚〉の身体表象は、たとえば後に日本の球体関節人形文化に多大な影響をもたらすこととなる人形作家ハンス・ベルメールの、緻密な描線を重ねたデッサンに見られるペニスとヴァギナの融合した歪な身体をも思い起こさせるだろう。

〈薔薇色の脚〉の歪な身体表象は、蓋しその身体を創り上げる過程からして、眼差す者に倫理的な痛みを感じさせるかもしれない。だが同時に、それは我々の目を捉えて離さず、美あるいはその際にあるものをなにより優先して求める欲望が見るもの自らの中にあることを自覚させる。そこでの美の本質とは、犠牲である。大きな羊と書いて美と書く。美が最大であるためには、そこに捧げられる生贄が必要なのだ。生贄を捧げる痛みがあるだけ、いっそう、美は悲痛なまでに私たちを魅了する。犠牲とは、第一に「演出家」たちに搾取された少女たちであり、第二に見事な〈薔薇色の脚〉となった彼女たちに踏み潰されて舞台の鮮やかな美術となった「演出家」たちである。

第2章 言語・球体関節人形・舞踏

前章では、山尾悠子『夢の棲む街』における〈薔薇色の脚〉について、それは象徴的な次元で両性具有的な身体を呈していると論じた。ここからは、主に球体関節人形という技法をめぐる精神分析的な視座を手掛かりに、中川多理における球体関節人形および《薔薇色の脚》についての考察を行いたい。

2-1 言語=身体としての球体関節人形

精神科医・斎藤環は、随筆「人形愛と女性の謎」において、切れ込み(=切断)が入ることで可動する球体関節人形の関節がもたらす効果を「去勢」と位置づけている。(8)ここで述べられる「去勢」とは、象徴としての母との一体感を断ち切る父の介入により、幼児が母の欲望であるペニスを断念し、代わりに象徴としてのファルスを獲得することで言葉を語り始める段階に移行することである。その具体例として、斎藤は、ベルメールが彼の伴侶ウニカ・チュルンを緊縛および撮影した写真制作を示し、「人間の身体に言語的な分節を強制し、それをアナグラム的に組み替える試みだった」と評価する。

身体に言語的な分節としての「分割=去勢」線を引くこと。この分割が、身体を解体の危機に晒すものでありながらも、同時にそれが隠喩的連関において別のパーツとの接続をもたらすものであることに斎藤は着目している。

関節は身体を分節し、バラバラの部分に解体しうる可能性すらも示さずにはおかないだろう。(…)ところで、身体が言語であるというとき、それは身体の各パーツが単語的に分節を被っているということのみを意味しない。むしろ身体の言語性は、身体の各部位が、本質的にはバラバラでありながらも、隠喩的連関において繋がっているという点に極まるだろう。(9)

そのために、球体関節人形の「去勢」としての切れ込みは――たとえば、それにより人形の身体に様々な姿勢をとらせることが可能となるように――「よりリアルな身体性を獲得」する装置であると斎藤は述べる。リアルさとは、言語の獲得による効果であるというのだ。

球体関節人形とは、分節と隠喩的連関とが身体において交叉する、きわめて言語的な表象である。そのような斎藤の理論に基づいて考えるとき、《薔薇色の脚》制作に至る以前から文学作品、言語空間の中の存在を球体関節人形として創り続けてきた中川の制作のあり方とは、人形という言語的な技法によって物語世界の存在を「翻訳」するものとしてひとたび把握することができるのではないだろうか。

翻訳は、その内部に言語の差異や解釈を含むために、元の言語に新たな息吹を必然的に吹き込む。それは創造的な行為だが、「創」という字が本来、刃で「きず」を作ることを意味するように、翻訳という作業過程は元の言語を損なってしまう危険と隣り合わせにある。そうした際どい作業にあたって、中川の制作した創作人形たちがまるで物語世界から存在ごと抉出してきたかのように見事なリアリティを帯びていることに、改めて筆者はその技術に対して敬服の念を表さずにはいられない。中川の手がけた人形の持つリアリティは、――その身体表現が骨格や筋肉のつき具合など人体の構造に基づいた上で独自の解釈を加えた造形であることを窺わせるものであることはもちろん――彼女が制作に際してテーマとする文学作品をつぶさに読み込み、人形のあり方を作家自身の内的世界の表出のためではなく、物語や文学作品の媒体として徹していることによるのではないか。

雑誌『夜想』を刊行し続けてきた評論家・今野裕一は、2021年に出版された山尾悠子特集号での座談会で、中川の作品を以下のように評価する。

僕の思う良い人形は、ほんの少しすきまが空いていて、そのすきまを持ち主のひとが埋める。そこを最後に作り上げて完成してなおかつ育てていく。そんな風に思っています。

自己主張がうんと強い、作家の「わたし」というのが120%くらい入っている人形では、そういうことは起きない。多理さんの人形は多理さんの顔にも似てるし、どこまでも多理さんの人形なんだけど、若干すきまが空いているのがすごくいい。持ち主が最後に入って行って、人形と一緒に形成する余裕というか余白が、すこし空いている。そのバランスが、多理さんのはすごくいい。(…)(10)

『夜想』において人形にまつわる特集を重ね、現代人形作家の支援を続けてきた今野による人形論には重みがある。情動の蠢きが込められ過ぎたものは、当然、言語という根源的な他者を受け付けないだろう。「すきま」があるからこそ、そこには言語が入り込み、ーー人間も人形もーー物語を紡げるようになるのだ。

ともあれ、文学作品はもちろん球体関節人形は、言語の介入という分割とその結果である切れ込みにより成立する。細部に至るまで言葉を密に尽くした描写で物語世界を創り出す山尾悠子『夢の棲む街』における存在が、中川多理による創作人形という言語に訳される形でこちら側の世界へと現れたことは、ほとんど全く運命的なものであったといっても過言ではないはずだ。

ところで、斎藤と同じくラカン研究に長じる精神科医・藤田博史もまた、自身が人形論を講じたセミネールでの内容をまとめた『人形愛の精神分析』において球体関節を「去勢」と関連づけ、さらに精神分析的な観点からみた場合にその切れ込みは女性器に、そこに接続される手足などの細長いパーツはファルスや男根に対応すると指摘している。

「関節」と言った時に、人形作家がまず思い浮かべるのは手足、その次に首などでしょう。これを医学的な立場からいうと、体中が「関節」ということになります。(…) (筆者補足:人形作家が球体関節人形を)実際に作っていく過程は、まず部品をバラバラに作っておいて、それを付けたり外したりして組み合わせる。そこにあるテーマは何かといえば、「切断する」というテーマと「接合する」というテーマの二つです。つまり筒状のものがくっついたり離れたりするというテーマです。 究極的には腕とかが切断され、最終的には首を切り落とされるということにもなるわけですが、首をはねるというのは(…) 極めて象徴的な行為と考えられます。(11)

そのテーマは「去勢 castration」、「切断される」という意味です。あるいは自分が言葉を覚える以前にあらかじめ切断されてしまったもの、あるいは切断され続けたもの。そういう形で一度自分の身体から引き裂かれた、かつては自分の身体の一部であったものがいまや引きちぎられて そこにない。意識的にせよ無意識的にせよ、そういうもののテーマの周りを回っているということが考えられます。(…)「関節」(…)にあるテーマは常に「切断」と「接合」というイメージです。この一個一個バラバラになったものは、まさに性器の象徴といえるでしょう。つまり(…)「去勢恐怖」と「去勢不安」。(…)曲がったり、取れたり、切れたり、接合したりする部分には、常に性器的なイメージがついて回っている。(12)

ちょうど(…)人形の腕の部分(13)がここにありますが、たとえばこの部分ですと、「男根」「ファルス」のイメージであると同時に、球体関節というのは一方向的に曲げるためにスリットを入れるので、これがまさに女性の性器のイメージを象徴していて、一つで二つのイメージが内包されています。(14)

藤田の理論に従えば、球体関節人形の身体には両性具有性を読み取ることもできる。この点において、前章で論じた『夢の棲む街』における〈薔薇色の脚〉の身体表象と、球体関節人形という技法は、ジョイントされるのではないだろうか。

2-2 踊るための身体

あわせて、〈薔薇色の脚〉という「踊り子」がなぜ球体関節人形として表象されねばなかったかについても考察しておきたい。

再び斎藤の随筆に頼れば、球体関節人形とは可動関節の存在のためにひたすら脱力した存在だという。フィギュアなどの可動関節を持たないために固定されたポーズをとることのできる人形とは異なり、球体関節人形は瞬間的な躍動感を演出することが難しいというのだ。斎藤は、この脱力のために人形たちが時に「死体」に見えることを指摘している。

可動関節を持たない人形(例:フィギュア)は、固定されたポーズを取ることによって、多様な運動性と力の潜在を表現する。動的瞬間の凍結=可動性の欠如こそが生命力の有効な表現たりうるという逆説がそこにある。しかし、ひとたび可動関節を与えられた人形は、まさにその可動性ゆえに、ひたすら脱力するほかはなくなる。「彼ら」が時に死体に見えるのはそのためだ。(15)

だが、そうした構造であることにより、瞬間的な動きの結晶としての表現技法では到達できない領域に通じる可能性はある。たとえば、「舞踏」はそれに該当するかもしれない。

何らかのポーズを取ったり動いたりせず、ただ佇むこと。たとえば暗黒舞踏の創始者・土方巽は、舞踏を「命がけで突っ立った死体である」と定義した。また、舞踏家・最上和子ーー古今東西の人形論を集約させた映画『イノセンス』を監督した押井守の姉であり、その映画制作に際しては彼女の身体の運びを参照していることが対談により窺えるーーによれば、静止し、脱力した状態にあるときこそ、「踊り」の技術の高さを確かめられるのだという。

私の場合はダンスみたいに振り付けてこの動き、ということをやらないので、自由に動くと言っても初心者ってそんな動けないですよ。(16)

それは日常とは違う身体になるということがミソかなと思うんです。例えば「ただ立ってろ」と言った場合、ただ立ってるって普通人間しないじゃないですか。でも「立ってろ」と言われた場合にどうしていいかわからない。ただなんの目的もなく立っていなきゃならない。(…)「立たせればわかる」というのは日舞なんかでもよく言って「立ち姿が究極だ」とよく言うんだけど、(…)まず初心者の場合はできなくて当たり前だから。(17)

(…)初めて稽古に来た人には10分間立たせるというのをやってたんですよ。(…)さすがに10分立ってると、そうすると人によっては我慢できなくていろんなことをやり出したり、固くなって立っている人もいれば、身体が傾いている人もいる。(…)もちろん稽古するに従って力が抜けて、軸がすっと通ってるというのが一番いいわけですけど、そこに行くまではすごく。大抵の初心者って軸を通せと言われると固くなって真っ直ぐになっちゃうじゃないですか。でも力を抜かないと軸は立たないんだよということを(…)稽古を通してやっていくわけで。(18)

球体関節人形という技法により脱力した身体表象が「死体」を思わせるという斎藤の指摘と、なにかをやらず「脱力」することが舞踏の要となるという最上の語りを突き合わせると、球体関節人形とは、ひょっとすると生身の人間よりも踊りに特化した身体を有する存在なのではないだろうかとも思えてくる。

「コトバ」を得たのち再び「コトバ」のない世界の縁を爪先立って踊ることとなる〈薔薇色の脚〉たちの究極の姿とは――ひょっとすると舞台の上で激しい足音を轟かせる以上に――もの言わず佇むことの出来る球体関節人形になることだったのではないだろうか。

もはや断るまでもないないが、ここでいう「もの言わず佇むこと」とは、――物語の中で演出家たちにより吹き込まれ再び抜き取られた「コトバ」ならともかく――言語を放棄することを意味しない。むしろ逆であるといってもいい。球体関節人形という技法に言語が満ちていることは、先に斎藤の理論を引くことで述べた。切れ込みが入った球体関節人形の身体表面は、新たな身体部位との接続可能性を有する一方で、人形身体が言語を紡ぐ能力を失う危機にも晒されている。言語としての身体をもたらす切断と接続の連なり。その発生源たる切れ目の奥にあるジョイントのゴムのように、言語の成立と破綻との危うい際(きわ)を震えること。その危うさを身体に有しながら、言語の裂け目の底に完全に陥ることなく佇むことは、常としての身体から異なる身体へと移ろうものとしての踊りの根源的な危うさとも共鳴することだろう。

言語という表層とその裂け目のきわにおいて震え、佇む身体。踊りそのものとなるために、踊り子は、こちら側の世界に球体関節人形として現れたのかもしれない。

第3章 山尾悠子『薔薇色の脚のオード』と中川多理《薔薇色の脚 No.9》

前章では、球体関節人形がきわめて言語的な身体表象であることを踏まえて、それが必然的に文学作品と親和することを示した。また、その言語としての身体表象はある種の両性具有性を帯びたものであることを論じ、それは第1章で論じた『夢の棲む街』における〈薔薇色の脚〉の身体表象と対応することを指摘した。さらに、踊り子である〈薔薇色の脚〉は球体関節人形の姿となることで、こちら側の世界においても「踊る」ことができ、その身体は踊りに特化したものであるという可能性を述べた。

ここまで人形《薔薇色の脚》全般を巡る考察を拙いながらも試みてきたが、物語『夢の棲む街』分析の不十分さに加え、人形論にまつわる資料の渉猟・読解不足による議論の弱さを自覚する。そのため、現段階ではこれ以上の議論の展開は難しいと判断するが、機会があれば稿を改めたり加筆修正を加えるなどして再び論じてみようと思う。

尻切れとんぼの感が強い本稿ではあるが、最後に本章では筆者が迎えた中川の創作人形《薔薇色の脚 No.9》について僅かながらの素描と分析を行い、ひとまず本稿を終えることとしたい。

3-1 リボンと紙片

《薔薇色の脚 No.9》(以下、《No.9》)は『夢の棲む街』での踊り子の描写と少し異なり、上の身体がほとんど完全に萎びて乾燥した薔薇の花のように腹部にちょこんと乗った状態で表現されている。《No.9》以前に制作された連作の中にも下半身だけの踊り子の人形は存在するが、このうちウエスト部分に巨大な薔薇色のリボンを蝶結びに着けられているものとそうでないものとがあり、《No.9》は後者に該当する。

ところで中川の人形制作を受けて山尾が新たに書き下ろした(19)掌篇『薔薇色の脚のオード』では、『夢の棲む街』の後日譚あるいは「劇場を擁する漏斗の街の住人たちによって周知される」〈薔薇色の脚〉たちの「形態および生態のこと」「そのごく一部について」が語られる。「街の住人たち」によれば、踊り子〈薔薇色の脚〉たちのあいだでウエスト正面に薔薇色の巨大なリボンを蝶結びとすることが流行したという。どうやらそのリボンは公演の際の飾りとしてのみならず、肥大した下半身をなんとか制御するための手綱のようなものとして用いられていたらしい。(20)

けれども《No.9》にはリボンの手綱も、それを引くための上半身も見当たらない。その様子は、もはや身体を制御する必要もなく踊ることができるまで、この踊り子が長く劇場にいたことを推しはからせる。衣装としてもリボンを着けていないということは、その見事な脚や踊りに自信があるということだろうか。

リボンの代わりに――ウエストから右膝関節までにかけて――《No.9》が纏っているのは、まるで風の中に舞うように螺旋を描いて身体に貼り付く幾つかの古い紙片だ。若干人肌のような色合いを帯びた紙片は、人形の艶やかな表皮に微妙に溶け合っているようにも、あるいは文字がまだらに透けて浮かび上がっている皮膚が剥がれる直前である姿のようにも見える。『薔薇色の脚のオード』からの影響を読み取ろうとするならば、ひょっとするとそれは「冷たい夜風」のなか劇場を後にする街の住人たちが見た、「螺旋を描」いた風が「巻いてくるくると街の底へ底へ、不夜城の如くに灯を絶やすことのない大劇場の大屋根へと紛れて」いった「落ち葉」のなれの果て(21)か、「劇場付きの演出家たちが書き散らし、書き残した紙片の断片」(22)かもしれない。とりわけ「落ち葉」というモティーフは興味深い。「言葉」にも「葉」の字があり一説によれば、葉が繁るように言詞が栄えることに「言葉」の由来があるという。それは街の噂やさざめきをも含みながら社会の最下層の劇場へと落ちてゆく、言葉の具現化したものではなかろうか。

あわせて、人形に纏わる紙片に打ち込まれた文字にも着目してみたい。当然だが紙片というからには文字は途切れていて(=切断)、いくつかの単語を確認できるほかは意味のあるひとまとまりの文として読み取ることは叶わない。それは、球体関節による接続(=第二章で扱った斎藤の言葉を借りるならば、隠喩的連関)が困難となることで、身振りが取りづらくなったり、踊り草臥れた身体を喚起させる一方で、同時に新たな言語の接続への可能性にも開かれている身体をも連想させるだろう。言語的な存在としての球体関節人形において、切断はつねに接続とひと揃いなのだから。そのように捉えると、《No.9》は、踊り疲れるまでに熟練された踊り手であることを確かに感じさせる一方で、まるで成長途中にある少女のように変化の中にあり日々移ろい変わりゆく、ある種の不安定な性質をあわせ持つ存在のようにも思える。「住する所なきを、まず花と知るべし」といったところか。

いずれにせよ、紙片を纏った肌を眺めていると、この踊り子はいままさに――街中からくるくると落ちてくる、劇場の外からやってきた――言葉を纏うことで自らの内に劇場の外を取り込み、新たな身体への変化を遂げようとしている姿にも、「演出家」たちに吹き込まれた「コトバ」を脱皮している途中の姿ではないかというようにも思えてくる。あるいは、それは我々が白紙とインクの明滅を追い求めることでつかのま幻視することのできる――すべてが言葉で構築された――物語の世界と、こちら側の世界との間を行き来する「媒体」としての姿でもあるのかもしれない。

3-2 愛玩か鑑賞か

本稿ではここまで、拙いながらも創作人形としての《薔薇色の脚》をある程度「鑑賞」の観点から眺めようとしてきた。冒頭でも述べたとおり、それはあくまで持ち主個人が人形を大切に扱うことの一貫として、鑑賞されるべき作品である人形に対し、拙いなりに言葉を重ねるものだった。それでもやはり、「鑑賞」と「愛玩」とが部分的に相反しながら複雑に交叉する場合もあることを記しておかねばならないだろう。

たとえば愛玩される人形とは、多くの場合、持ち主に名前を与えてもらうものであることは想像に難くないと思う。だが、筆者はいまだ《No.9》に名前をつけてはいない。というより、「いまだ名をつけられていない」と言ったほうがよいだろうか。第2章において参照した今野の人形論では、「すきま」のある人形の重要性とともに、それを埋めて完成させる者として持ち主の存在が述べられた。今野が述べた「すきま」の定義についてはより綿密な考察が必要であるかもしれないが、それを埋めることになる契機の一つとして、「人形に名前をつける」行為があるのではないかと筆者は解釈している。

その上で、筆者は名前をつけることによる「すきま」を埋める愛で方は、いまのところ保留する立場を取っている。その理由は大きく分けて二点ある。一つは、その「すきま」を埋めるにふさわしいのは、持ち主ではなく、物語の言語であるべきなのではないかという懸念が人形を迎えたことによって生じたからだ。人形を迎えた前と後とで、「持ち主」が「すきま」を「埋め」て「作り上げ」「育ててゆく」こととなるという今野の考えを読むにあたり、筆者の中で責任感のようなものを感じる度合いが大きく変化したように思う。物語と球体関節、精緻な言語により二重に研摩された身体をもつ中川の人形が、持ち主よりもはるかに怜悧な存在であることは、その言語としての身体の硬質にして運びの自在な様をみるに明らかだ。珠玉の物語世界を紡ぐ作家たちの作品としての存在を目前にして、言語を紡ぐ技術の未熟な自分ごときがその「すきま」を埋めることなど傲慢であり、人形を穢すことになってしまうのではないか。こうした思いは、形を迎えなければ抱けるようにならなかっただろう。とはいえ、この自問に対しては、さしあたってのものに過ぎないにせよ、一人の持ち主として解決策も用意はしてある。それは、その人形の「すきま」を埋めるに見合った持ち主になってゆくことだ。そのために、今はまだ「すきま」を埋めずにおくのだ。たとえば、人形を迎えることにより筆をとる機会を(人形に)与えられた本稿だが、書き進めるにつけて、己の思考や言語を綴る技術の未熟さにぶ多々突き当たることとなった。人形にある「すきま」を空けたままにしようとしておくことで、持ち主は己の「去勢」(=言語の獲得)の不十分さを忘れずにいることができる。言語によってしか世界と関係することのできない人間として、自らが憧れる、言語としての身体を極めた存在としての人形を、持ち主は今日も目指すことができる。人形に捧げる言葉を紡ごうと、あれでもないこれでもないと試み続けることができる。そのために、筆者にとって中川の人形は、そこにある「すきま」をむしろ、今は「まだ」空けたままにしておくべき存在なのである。

もっとも、「すきま」とは人形を迎えた途端にとは持ち主の意識の有無にかかわらず必然的に埋められてしまうものであり、こうして人形に対して紡いでいる言葉自体が「すきま」を潰してしまう不純な異物となってしまっている可能性を指摘されれば、それを否定することは困難かもしれないのだが。とはいえ本稿は幸か不幸かその書き手の未熟さのためにどこまでも「すき」だらけな文章であるから、そうした発想自体、杞憂だろうと思われる。それゆえ、人形の「すきま」は保たれる。

もう一つは、持ち主である筆者のエゴである。これは人形を親しみある隣人としてみなすような愛し方よりも、「作品」として眼差したいという意味でのエゴである。再三に渡り述べてきたが、球体関節人形は、切れ込みという人形身体を形成する素材と素材のあわい、つまり「すきま」により動きを可能にしている。同様に、《No.9》の表面に貼り付いた紙片の断片的な単語の連なりも、言語の裂け目であることで、意味や文脈を硬直させぬまま待機している状態であるといえるだろう。「すきま」といっても物理的なものであるか象徴的なものであるかという違いがあるのではないかという疑念は、人形という存在が物理性という頂点を帯びながら呪術・愛玩・鑑賞という人間の知的な営みを媒介するものであるということ、そして、やはり言語(特にラカンにおいて言語とは観念的なものではなくあくまで唯物的なものとみなされているように思う)によって初めて人間は世界との関わりを持ち始めるという精神分析の視点など、先人たちの論考によって退けられることだろう。

「すきま」とは、球体関節人形という言語的身体の移ろい、あるいは踊りのために必要なものだ。言語的身体の上にさらに切断と接続としての言語的皮膚を重ねて、つぎの意味を潜在させた《No.9》に、だからこそ筆者は名前をつけられない。名前をつけることで、関節の動きと艶やかな皮膚の照りを封じ、移ろいとしての踊りを殺してしまいそうだからだ。

前項目で述べたように、《No.9》はある種の相反する要素を抱えているように観察される。たとえば踊り疲れている存在として《No.9》を捉えるならば、それは残酷というもので、名前を与えて今すぐにでも「舞台」から降ろし慈しむべきなのかもしれない。傍ら、永遠の踊り子として変わり続ける者で在りたいと人形が願っているように見えることもあり――劇場の「演出家」たちのような醜いエゴであるように思いつつ――筆者はいまだ名付けることにより自らその「すきま」をどうしても封じることができないのである。

〈薔薇色の脚〉をめぐる物語は、『夢の棲む街』から引き継がれた『薔薇色の脚のオード』で終えられたと言えるだろう。しかしその踊りをずっと眺めていたいというのも確かなこと。願わくは我が家の踊り子においては、今しばらく「余白」をその身に残し続けることをどうか了承されたい。とはいえ、踊りが常態化してしまえばそれはもはや日常あるいはその延長にあるものとなるのかもしれない。持ち主に対する全き「客体」としてではなく、脱力することで、日常を踊るように在ってほしいと願うばかりである。愛玩と鑑賞の要素は、こうした点においてねじれ、時に反発し合いながら一体の人形の身体に宿る。

それはそうと、「願わくは」と書きつけて「花の下にて春死なむ」の句を思い出した。花の名を冠する美しい踊り子に看取られるためにも、命続く限りこの人形と共に春を迎えてゆきたい。

2022年3月13日 春陽のさしこむ実家にて 筆を擱く

【注】

(1) 山尾悠子『増補 夢の遠近法――初期作品選』ちくま文庫 2020 pp.414-415

参照。山尾自身による「自作解説」には、『夢の棲む街』は作者が岡山か

ら京都の同志社大学へ進学して三年目に執筆されたことが記されている。

作者が実質的な処女作であるとする本作には、泉鏡花や倉橋由美子、澁澤

龍彦などこれまで作者が読書してきたことに並び、京都の街とそこに並ぶ

書店や大学図書館で得たことの「すべてがある」と解説されている。

(2) 金森修『人形論』平凡社2018 p.74

(3) 同書 p.221

(4) 同書 pp.48-49

(5) あくまでも筆者自身の皮膚感覚でものを述べることになり恐縮だが、日本

における創作人形の世界とは、未だその世界を知らぬ多くの人々にとっては「芸術」としての地位の確立を認められていない領域であるように思われる。これはおそらく、創作人形をめぐる珠玉な考察が、ほとんど人形界隈内でのみ共有されていることだけでなく、人形というジャンル自体、それを体系的に論じた文献が未だほとんど国内に存在しないことによるだろう。断るまでもないが、ここで筆者は自身の能力をはるかに超えた人形論を執筆するなどという大風呂敷を広げるつもりはない。筆者は人形をめぐる専門的な知識に乏しく、人形を介したコミュニティにも全く通じていない。しかし、創作人形を迎え入れたことで人形の世界に関与することとなった新参者として、せめて言葉を尽くすことで――人形という存在を完全には描き出せないまでも――人形界隈だけにとどまらない、人形の作品としての評価の向上に、ほんの僅かなりとも貢献することを試みたいと思った次第である。その試みがどれほど平凡な結果に終わるか否かという問題についてはさておき。

(6) (1)と同書、p.15

(7) 薔薇色のタイツに「伝線」を生じているという記述は、『夢の棲む街』に

はなく、その後日譚に該当すると推察される掌編『薔薇色の脚のオード』に登場する。山尾悠子「薔薇色の脚のオード」今野裕一編『夜想 #山尾悠子 特集号』2021 p.238参照。

(8) 『yaso 夜想 #ドール 特集』 今野裕一編 ステュディオ・パラボリカ

2004 pp.141-142

(9) 同書 p.142

(10) 夜想編集部(聞き手)ほか「座談会 循環する小鳥たち 山尾悠子+中川多

理」 今野裕一編 『夜想 #山尾悠子 特集号』 株式会社ステュディオ・パラボリカ2021 p.231

(11) 藤田博史『人形愛の精神分析』青土社2006 pp. 54-55

(12) 同書pp. 55-56

(13) 同書p.72より、引用元の注釈を参照。藤田が人形論について講じたセミ

ネール内にて紹介された、写真家マリオ・A氏の作品において用いられている人形の腕の関節部位を指す。

(14) 同書 pp. 56-57

(15) (8) と同書、p.141

(16) 押井守+最上和子『身体のリアル』KADOKAWA 2017 [Kindle版]

amazon.com、p.223

(17) 同書、p.224

(18) 同書、pp. 224-225

(19) 山尾悠子「薔薇色の脚のオード」今野裕一編『yaso夜想 #山尾悠子 特集

号』株式会社ステュディオ・パラボリカ2021 、p.243参照。本作の初出が、中川多理「薔薇色の脚」展(2020年11月)での展示であることが記されている。なお、筆者所蔵の《薔薇色の脚 No.9》はその翌年5月から6月にかけて開催された「余白展・薔[sou]」に出品されたものである。

(20) 同書、p.240

(21) 同書、p.240

(22) 同書、p.242

【参考資料】

・押井守+最上和子、 2017『身体のリアル』KADOKAWA [Kindle版]

amazon.com

・金森修、2018『人形論』平凡社

・斎藤環、2004 「人形愛と女性の謎」今野裕一編『yaso 夜想/特集#「ドール」』ステュディオ・パラボリカ

・藤田博史、2006『人形愛の精神分析』青土社

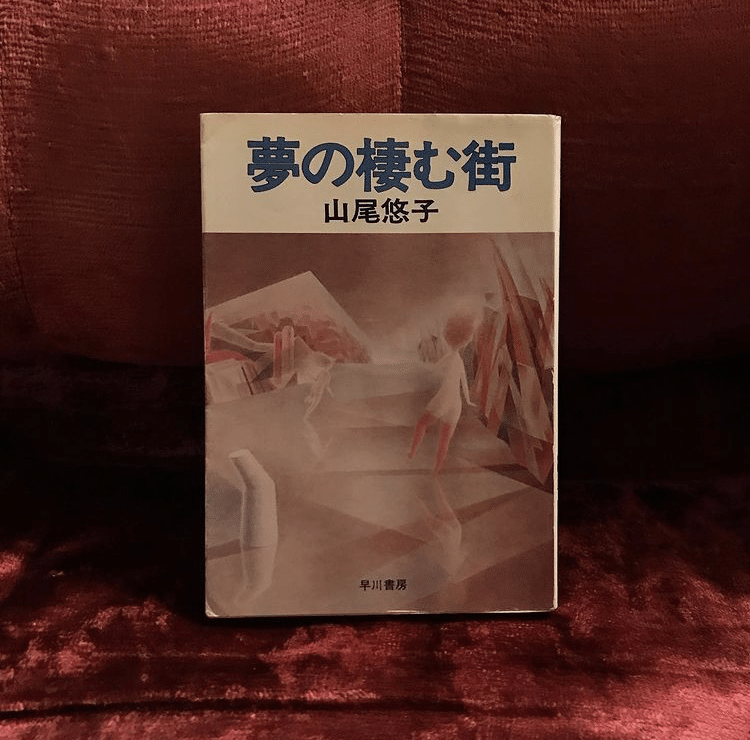

・山尾悠子、1978『夢の棲む街』早川書房

・山尾悠子、2020『増補 夢の遠近法――初期作品選』ちくま文庫

・山尾悠子ほか、2021 山尾悠子特集編集委員会『夜想 #山尾悠子 特集号』株式会社ステュディオ・パラボリカ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?