big turtle STUDIOS Dolby Atmos対応リニューアル完成までの流れ③

A boothがなくなり、通常のレコーディングも稼働していかなければならないため、B boothにとりあえず置いておいた大量の物をA boothがあったところにひとまず集めてみました。ローズ、ギター、ベースは使えるように、あとは布で覆い被せておきました。

<Dolby Atmosの構成は7.1.4にします>

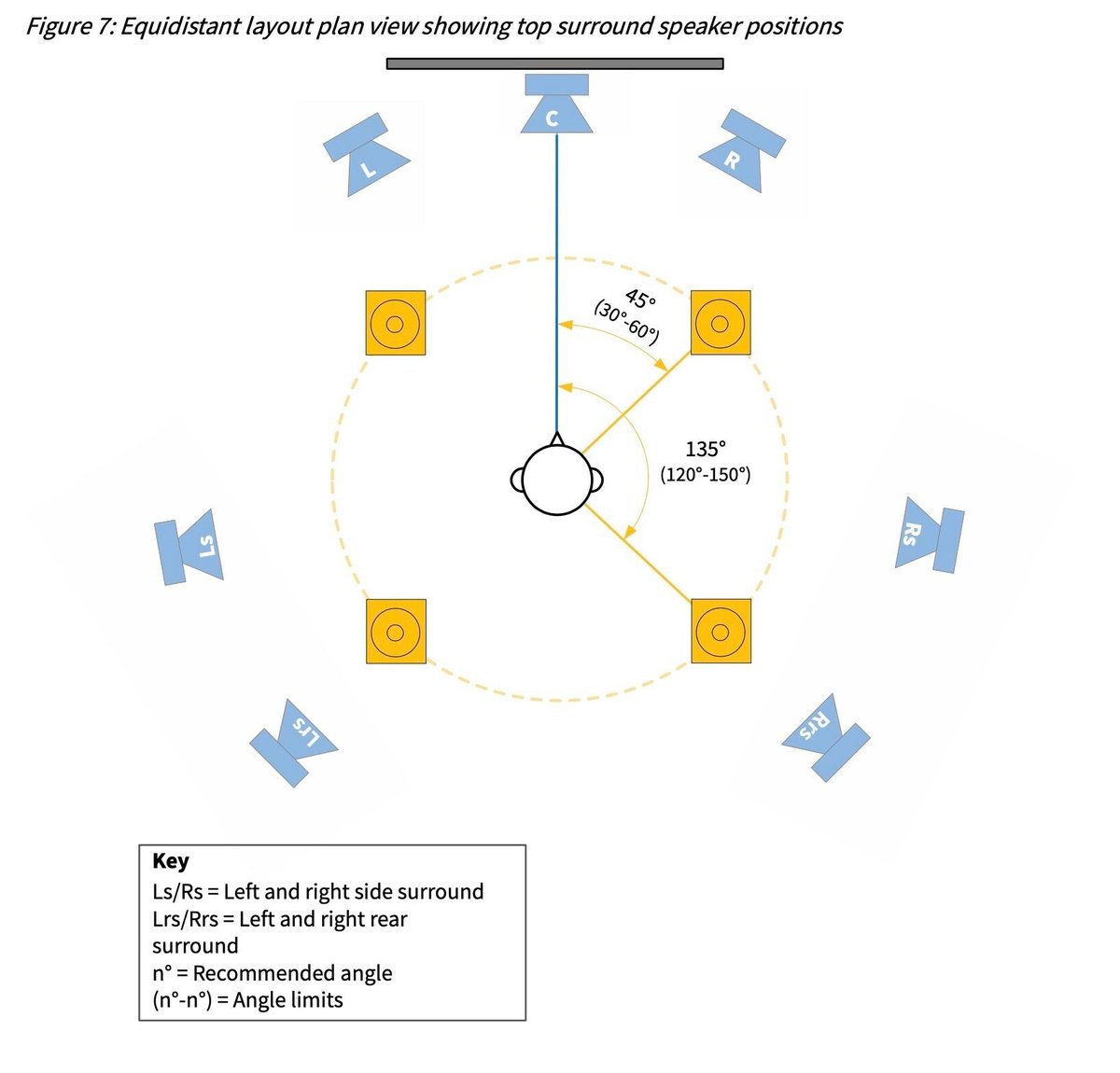

下記図のようにフロントがL(Left)、C(Center)、R(Right)の3つ、サイドに2つ、後ろに2つと、天井に4つ、ウーファーが1つになります。

Dolby Atmos Home Entertainment Studio Technical Guidelinesからの引用

Dolby Atmos Home Entertainment Studio Technical Guidelinesからの引用

以前からDolby Atmosに関してご教授いただいているxlomania STUDIOの古賀さんのところで僕ともう一人のうちのエンジニア藤城も「Michael Kaneko」や「さらさ」のDolby Mixをするのに使用させていただきました。このスタジオには充実した9.4.4のDolby Atmosと360 Reality Audioの両方に対応した空間オーディオ用のスタジオになります。ルームチューニングが素晴らしく、4つ角にSALOGIC製の定在波パネルがあり、壁も全て角度が緻密に計算されたSALOGIC製の板が張り巡らされている作りになっています。

機材の相談やルームチューニングなど僕らがリニューアルする上で重要なアドバイスなど頂いたり、大変感謝しております。

古賀さんはSoun&Recording Magazine「DIYで造るイマーシブ・スタジオ」というブログを掲載してますので、そこでより詳しくわかると思います。僕も色々と参考にさせていただいております。

Dolby Atmos Mixをする上で重要なのが、Apple Musicで良いDolby Mixの作品を参考に聴く事です。古賀さんは、映画やライヴ映像も扱ったり、何より9.4.4を鳴らさなくてはいけないので、Apple TV & Blu-Ray Player→Denon AVアンプ →FERROFISH AD/DAコンバーター→MTRX→ PMCスピーカーという構成でApple Musicを聴くのに8Uラックが埋まるほど、色々な機材が必要になってきます。僕らは主にステレオ用レコーディング&ミックスとDolby Atmosのミックスの両立が目的なので、古賀さんとは趣旨が異なり、できるだけ広くアーティストが演奏しやすい場所の確保が必要になってきます。すでに購入しているMac studioはApple Musicを7.1.4でスピーカーに出力が可能との事なので、MAC STUDIO→MTRX STUDIO→ スピーカーのように弊社はシンプルな構成でいこうと思います。まずベーシックとなる7.1.4を完成させ状況に応じてスピーカーを増やしたり機材をバージョンアップさせようという考えに至りました。

<スピーカーはメインiLoud Presision 他をMTMにしました>

https://hookup.co.jp/products/ik-multimedia/iloud-mtm/spec

https://hookup.co.jp/products/ik-multimedia/iloud-precision

選んだ理由としては、次のようになります。

1.家の作業場ですでに使用していて気に入っている

2.ツイーターが真ん中にあり、両サイドにウーファーがついている

3.各スピーカーを測定してリスニングポイントで聞く音をフラットにできる

4.低域が40Hz(-3db)まで出る

5.マイクスタンドに取り付けることができ設置が楽

<各種説明>

1. iLoud MTMに出会ったのは発売したての頃にサンレコさんの製品レヴューをさせていただいた時です。コンパクトなのにアンプが2つ内蔵されていて100Wの総出力。簡単に測定ができてしまうので、まさに現代のスピーカーだなと驚きました。その後、家での狭い部屋での作業場にはもってこいのスピーカーなので即購入しました。自分のミックスの粗が見えたのも理由の一つです。

2. Dolby Mixをする上でパンニングが最も重要な肯定なのですが、スピーカーのフロント面がツイーター1つとウーファー1つだと、ツイーターに対してどちらかにウーファーがよってしまうので、聴くポイントによってずれが生じてしまいます。その点iLoud MTMは真ん中にツイーターの両サイドウーファーですしGenelec 83*1シリーズは3wayが同軸で左右がシンメトリーになっているのでDolby用のスピーカーに向いている形状と言えます。

3. この自動補正システムは僕たちには欠かせないもので、big turtle STUDIOSで使用しているFocal SM9の前にはReal Sound LabのCONEQ APEQ - 2Pro DIO(ステレオ専用)が挟んであり、出音のバランスが良く粒立ちや輪郭がくっきりしていてとても見えやすくナチュラルなフラットなので良いミックス作品を参考に聴いてミックスをするのに最適です。7.1.4のDolby AtmosにもCONEQを挟みたいところですが、最大4ch用までしか無いですし、そもそも生産終了になってしまっています。他社製で有名なのがTRINOVで、スピーカーに内蔵されている製品だとGenelec GML、Neumann MA1になります。数少ない中iLoud MTMはとても痒いところに手が届く製品です。

インターフェイスAVID MTRX studioを円安で値上がりする前に購入していたので、この中にあるSPQカードでEQや遅延補正ができます。スピーカー側からのEQ補正とMATRX側からのEQと遅延補正の両方から調整して、より精度を上げて行こうと考えています。

4. Dolbyが推奨するミニマムの周波数帯域は 40Hz から18kHz で、±3 dB を超える変動がないようにするとの事でが、MTMはクリアーしていて補正後は-3dbになりますが40Hzまで出ます。

5. 264mm×160mm×130mmという大きさと2.5kgの重さにも関わらず低域が40Hzまででるので、天吊やマイクスタンドにも取り付けれるので、持ち運びにとても便利です。レコーディングの時とDolby Mixの時でサイドとリアのスピーカーを移動しなくてはいけないので、とても便利です。

LCRをPRESISSIONにした理由は、ヴォーカル、キック、ベースなどのメインとなる音はほとんどLCRを使い、サイドやリアに振る音はシンセ、ギター、コーラス、エフェクトなど、40Hzより下をあまり出さない楽器なのでLCRをもう一つ上のランクにしようと思いました。しかもLCRは固定なので重くても大丈夫です。

④では、バンさん達と2回目の打ち合わせについてです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?