09 千葉の偉人 千葉常胤

皆さんこんにちは、コバチバです。

今回は千葉常胤(ちば つねたね)について記事を書きたいと思います。

理由は自分が現在、住んでいる千葉の偉人について伊能忠敬以外に誰がいるのか調べたら、千葉常胤が出てきまして興味深かったからです。

千葉市と千葉常胤

現在の千葉市のまちづくりが歴史的に始まったのは、1126年千葉常胤の父・常重が移住したことから始まったと言われています。

現在、千葉市では『加曽利貝塚』『オオガハス』『千葉氏』『稲毛海岸』の4つを千葉市が誇る地域資源として見直しを進めています。

この『千葉氏』の氏族の中で最も活躍したのが千葉常胤です。

それでは千葉常胤についてみていきましょう。

ちなみに千葉氏は、桓武天皇の血を引く関東の名族です。

千葉常胤の歩み

時は平安時代末期、平清盛が国の政治握っていたころ、千葉常胤は下総国(現在の千葉県北西部)の在庁官人(地方の役人)で所領を持つ地方豪族でした。

当時、千葉市中央区亥鼻(現在の千葉大学医学部キャンパス・千葉市郷土博物館付近)を本拠地としていました。

源頼朝の挙兵

1180年に後の鎌倉幕府をつくる源頼朝が伊豆で挙兵しましたが、初戦の石橋山の戦いに敗れてしまいました。そのため安房国(現在の館山市付近)へ逃れると頼朝は直ちに常胤に加勢を求める使者を送りました。

日本では平家が政治を治め、常胤自身も平家の血筋でしたが、使者に「自分の心中は勿論その積りだ。ただ、頼朝殿が源氏中絶の後を興されたことを考えると、感涙が眼を遮り、言葉も出ないのだ」と伝え、頼朝側に参陣しました。このとき頼朝に本拠地を周りを山で囲まれ海を一望できる天然の要塞の地である鎌倉にするように勧めました。

もし、常胤が鎌倉を勧めていなかったら鎌倉時代とはなっていなかったかもしれませんね(笑)

この時下総国で千葉常胤の孫成胤が、平家の総帥清盛の姉婿・藤原親政を打ち破るという快挙を成し遂げ、関東の武士団がこぞって頼朝の軍に合流、関東における頼朝の軍事力は平家方の勢力を大きく上回り、一転して武蔵国から鎌倉を目指しました。

その後常胤は頼朝の重臣として平家打倒と鎌倉政権成立に貢献し、豊後国(大分県)まで渡り軍功を上げました。

1187年に洛中警護のため上洛。1190年に頼朝の弟源義経を匿った奥州藤原氏討伐のための奥州合戦に従軍して東海道方面の大将に任じられて活躍し、奥州各地に所領を得ました。

そして下総国・上総国の2か国をはじめ、東北地方、九州地方など全国で20数カ所といわれる広大な所領を獲得し、千葉氏は幕府の中でも屈指の御家人に成長しました

建仁元年(1201年)に死去、享年84。

その後、千葉家中興の祖と言われ、常胤以降は一族は名の通字に「胤」の一字を受け継ぐようになりました。通字の「胤」は全国の千葉氏の支流を含めて多くのものが「胤」を受け継いでいます。

「通字」とは 家に代々継承され、特定の文字を名に入れることで、その家の正統な後継者、又は一族であることを示する意図がありました。

ちなみに九州の長崎氏や東北の相馬氏は千葉氏の庶流となります。

室町時代になると千葉氏は鎌倉公方を支える関東八屋形に選ばれ、室町時代に関東地方において有力な八大名の1つになりました。

宇都宮氏、小田氏、小山氏、佐竹氏、千葉氏、長沼氏、那須氏、結城氏の八家は鎌倉時代からの名族で現代でも地名となって残っています。那須氏は那須与一の那須氏です。

現在の千葉氏と常胤

千葉市は千葉氏の歴史教育や文化保存に近年積極的で、2016年8月21日に「第1回千葉氏サミット」を開催し、「千葉氏」に縁のある11自治体の参加首長等による意見交換や、郷土史家によるパネルディスカッションなどを行いました。

2018年が千葉氏中興の祖・千葉常胤の生誕900年であることを記念して千葉神社を目指した騎馬武者行列を実施しました。(クリックすると動画でその時の様子が分かります)

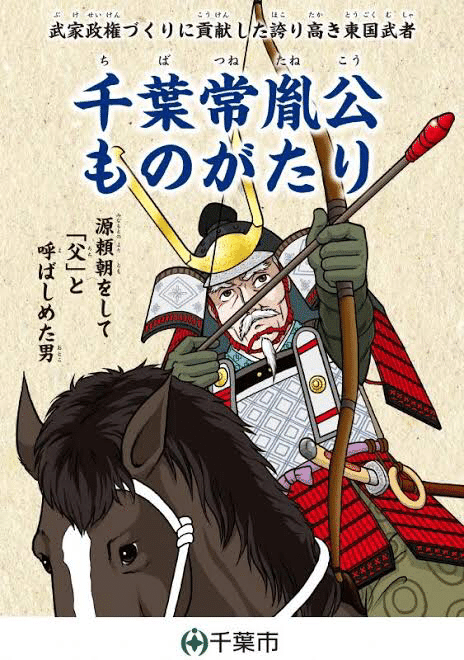

今後、千葉市の歴史文化をどのように継承していくか個人的には気になる所ででございます。(下の図は千葉市の学校で配られる千葉常胤の冊子漫画です)

最後まで読んでくださった方ありがとうございました。

少しでも面白いと思った方「スキ」のクリックをよろしくお願いします(^.^)/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?