バレエリュスチクルスvol.4

2023/08/19

長野市竹風堂大門ホール

ピアノ:宮入柚子、

小宮山愛(牧神)

今日はシューマン特集みたいになってますけど、もちろん「蝶々」も「謝肉祭」もバレエ・リュスの演目です。

上演順で申しますと、「謝肉祭」が1910年「牧神の午後」が1912年「蝶々」が1914年ということです。謝肉祭と蝶々はフォーキンの振り付け、「牧神の午後」がニジンスキーの振り付けになります。

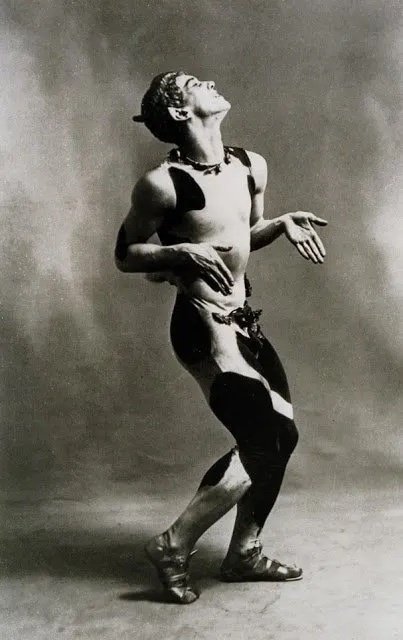

今日はまず「牧神の午後」を聴いて頂きます。1912年にニジンスキーの振り付け&主演で初演された演目です。音楽はドビュッシーが1894年に発表した「牧神の午後への前奏曲」です。美しいニンフ(妖精)を追いかける欲情した牧神を描いた作品です。この「欲情」してるってところが非常に大事です。マラルメの原作も、ドビュッシーの音楽もむちゃくちゃエロティックなものです。1912年にニジンスキーが振り付けたバレエは更にはっきりと「淫ら」でした。ニンフが落としていったヴェールの上で牧神がオナニーをするシーンがあります(両手を腰の下にあてがい、身体を激しく小刻みに震わせるというあからさまな自慰の動作)。

この舞台上での淫らな身振りは批判され、大スキャンダルになりました。そしてニジンスキーの平面的な振り付けは従来のバレエとは大きく異なっていて、観客をひどく当惑させ、反応はよりスキャンダラスなものになりました。

ロダンはこの作品を擁護しましたが、批判の矛先はロダンにも向けられました。うーん。 とばっちりだ(-_-;)

ニジンスキーは古代ギリシャのレリーフ👇から着想を得すて、敢えて平面的な振り付けをしました。動きは硬く、静止したような動きでした。そのほとんどが横移動です。

身体は前向き、顔は横、腕は厳しい角度で独特に曲げられます。肘の柔らかな曲線よりも、肘関節の角度を強調するなど、従来美しいとされていたバレエとは全く違う美意識です。膝を曲げて踵から足を床にしっかりつける…というのも伝統的なバレエとは全く違います。身体に染み付いた伝統的なバレエの動きを完全に封じられたダンサーたちは動きにうまく馴染めず疲れ果てていきました。ニジンスキーはそもそもコミュ障で口下手。非常に不器用な人ですし、振り付けデビューとゆーこともあって、自分の考えをダンサーたちにうまく伝えることができません(明らかにコミュ障です)。しかもあまりに独特な振り付けなので、ダンサーたちは困惑して稽古は難航する。短い作品なのにとんでもない回数の稽古が必要でした。フォーキンの「ダフニス」の稽古に影響が出てしまってフォーキンは怒っていました。ディアギレフはフォーキンの振り付けを既に「古い」と感じていて、ニジンスキーに新しい表現の可能性を見ていたのです。フォーキンはニジンスキーばかり優遇されるので(なにしろ愛人ですから❤️)腹が立ってディアギレフと決裂してしまいます。そしてこの年にフォーキンはバレエ・リュスを去ってしまうのです。

「牧神の午後」は公演を重ねる度にその芸術性が徐々に理解されるようになって結局は成功作になりました。

その平面的で独特な動きはやっぱり実際に動画を見て頂くのが一番いいと思います。ここではヌレエフが踊った動画と、ニジンスキー自身が踊った1912年の古い動画を挙げておきましょう。「牧神」はニジンスキーの舞踏譜が残っているので牧神に関しては今も正真正銘のニジンスキーの振り付けで踊ることができるのです。

ドビュッシーにとってニジンスキーのこの革新的な振り付けは、耐え難かったようです。ドビュッシーはこのスキャンダラスな上演の騒動からなるべく遠ざかっているようにしていました。ドビュッシーはニジンスキーについて次のように言ってます

「つむじ曲がりの天才……若き野蛮人……。この男は三連符を足で計算し、それを腕で確かめる。かと思えば突然麻痺したように突っ立ち、不機嫌そうにただ音楽が流れすぎるのを待っている。まったくひどいものだ」

余談

ハーバート・ロス監督の「ニジンスキー」の中で「牧神の午後」の上演のシーンがある。これを見ると「牧神の午後」がいかにはっきり性的衝動を表現しているか(つまりいかに淫らか)とてもよくわかると思う。↓

ではドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」を聴いてみましょう。ラヴェル編曲による連弾版です。なお、ラヴェルの「ダフニスとクロエ」も「牧神」と同じ1912年に上演されました。ダフニスはフォーキンの振り付けでした。ダフニスの音楽の完成度はめっちゃ高くて超素晴らしいのですが、良くも悪くも話題になったスキャンダラスな「牧神」の陰に完全に隠れた格好になってしまったのは残念でした。ダフニスは次回愛ちゃんのソロで聴いていただきます。

では牧神の午後をお願いします。

「蝶々」(シューマン・蝶々Op.2)

「蝶々」はニジンスキーが「春の祭典」の後、バレエリュスを解雇された後、フォーキンが急遽呼び戻されて振り付けをした作品です。1914年初演、第一次大戦が始まった年です

ピエロと二人の少女のダンスです。シューマンの原曲の「謝肉祭の夜に」との添書きに従って、このバレエの舞台も謝肉祭の夜の情景になっています。「蝶々」はフォーキンが1912年にマリインスキー劇場で既に振り付けていて、それをバレエ・リュスに持ってきたのでした。ニジンスキーの解雇とゆー非常事態でしたから、時間がなかったということもあったでしょう。

ひとりで物思いにふけるピエロの前に珍しい蝶々が現れます。それは実はカーニヴァル(謝肉祭)の舞踏会で踊る少女たちなのですが、ピエロには少女たちが蝶々に見えるんです。

ピエロは蝶々を捕まえようとします(これはカルナヴァルと全く同じです)。蝶々はぐったりしてしまいます。他の蝶に助けられて去ってゆきます。そしてカーニヴァルは終わりになります。

女の子が蝶々に見えてしまって、それを捕まえようとする変な服を着た男…..

むー…..明らかに変態…(^◇^;)

今だったら確実に逮捕されるでしょう。

謝肉祭がテーマですし、音楽もシューマンだし、ピエロも出てきて蝶を追いかけたりするので、後半の「謝肉祭・カルナヴァル」とよく似ています。

しかもマリインスキーの演目だし…だからバレエ・リュスの作品としては新味には欠けます。でも蝶々を踊ったカルサヴィナは好評だったようですね。

バクストが担当した蝶々の衣装はビーダーマイヤー様式のロマンティックで華やかなドレスでした。全体にふわっとしたシルエットで、フリルでフリフリなのが特徴ですね(魅惑的な衣装です)これは、19世紀半ば シューマンやジャン・パウルの時代のスタイルなんです。「カルナヴァル」でもフロレスタンや女性たちはビーダーマイヤー様式の衣装です。

シューマンもバレエ・リュスもカーニバル(仮面舞踏会)が好きなんですね。シューマンは蝶々Op.2、謝肉祭Op.9の他にもウィーンの謝肉祭の道化Op.26も書いていますし、交響曲第3番のフィナーレもデュッセルドルフの謝肉祭がテーマです。バレエリュスの「ペトルーシュカ」の舞台もロシアの謝肉祭です。カーニヴァルとゆー点ではシューマンとバレエリュスは好みが完全に一致していたんですね。お祭りは優れてバレエ的なシチュエーションです。そして、シューマンは非常にドイツ的な作曲家ですが、特にピアノ曲なんかだととてもフランス的に軽やかでお洒落だったりしますし、夢見るように幻想的な風情がすごくフランス的だったりもして、バレエと相性がいいんです。シューマンの大好きな作家E.T.A.ホフマンだって「くるみ割り人形」や「コッペリア」の原作者だし、シューマンも当然そーゆー嗜好を持っているでしょう。バレエに好かれる作風。

シューマンの蝶々の旋律は「カルナヴァル」のフロレスタンに引用されています。同様にバレエ・リュスの「カルナヴァル」にも蝶々が登場していつもピエロに追いかけ回されています

シューマンの原曲もバレエも世界観はほぼ同一です。

蝶々も謝肉祭も、ピエロはきれいな蝶々をいつも追いかけていて、捕まえられずにしょんぼりしています。美しい芸術的理想=蝶々)を追いかけても追いかけても絶対に捕まえることができない滑稽な自分…(蝶々はジャン・パウルの世界では、「ロマン派的な詩の理念」の象徴です)

おどけ者のピエロはみんなに馬鹿にされながら周囲を楽しませているけれど、いつも孤独で涙を流しているとゆー存在です。この「蝶々を追うピエロ」というシチュエーションは非常にシューマン的と申しましょうか、高い理想を追い求める芸術家の姿をそのまま戯画化した姿でもあります。捕まえられない蝶を追いかける滑稽でいつもしょんぼりしてる自分🤡。蝶々Op.2はジャン・パウルの「生意気盛り」を下敷きにした曲です。蝶々はこの作品のヒロインのヴィーナということになるでしょう。「生意気盛り」はヴルト(行動家)とヴァルト(夢見がち)の双子の兄弟がヴィーナというひとりの女性に恋をして葛藤になります。「生意気盛り」のクライマックスの仮面舞踏会の場面では以下のような記述があります。「彼(ヴァルト)はそっと蝶の羽であるかのように、桜草のパウダーであるかのように、ヴィーナの背中に触れ、出来るだけ離れて彼女の息をしている顔を見つめようとした」そう!ヴィーナ=蝶なんです。ヴルトとヴァルトという対照的な兄弟という設定はそのまま「ダヴィッド同盟」のフロレスタンとオイゼヴィウスです。この仮面舞踏会の場面は2人の兄弟が、仮面を交換してどちらがヴィーナに本当に愛されているかを試す、という場面です。では蝶々です。お願いします

柚子登場 演奏 退場

休憩

ル・カルナヴァル(シューマン・謝肉祭Op9)

超フリフリの衣装!

後半は1910年に上演された「ル・カルナヴァル」です。音楽はシューマンの有名なピアノ曲のオーケストラ版でした。今日はそれをオリジナルピアノ独奏で聴いて頂きます。

バレエリュスの公式の初演はオーケストラ版でしたが、それに先立ってある雑誌主催の舞踏会で非公開で上演されていて、その時はオーケストラではなく、オリジナルのピアノソロで踊ったそうです。

シューマンのカルナヴァルはイタリアのコメディアデラルテでおなじみの登場人物たちを題材にしたピアノ小品集です。コメディア・デラルテは16世紀中頃にヴェネツィアで始まった仮面劇で、ピエロ、アルルカン、パンタロンにコロンビーヌ、スカラムーシュやプルチネルラなどの決まりもののキャラクターたちが滑稽な演技で大いに観客を笑わせました。

シューマンの謝肉祭は20の小品から成っていてアルルカン、ピエロ、といったコメディア・デラルテ由来の題がつけられています。そこにまたシューマン独自の登場人物が加えられます。フロレスタン、オイゼヴィウス、キアリーナ(クララシューマンのこと)、エストレラ(シューマンの元婚約者のエルスティーネ)、ショパン、パガニーニなどなど。バレエ・リュスの舞台はカーニヴァルの日にピエロやアルルカンたちが入れ代わり立ち代わり出てきて気ままに戯れ合うとゆーだけの設定です。特にストーリーはありません。登場するのは基本的にコメディアデラルテの登場人物たちですが、シューマンの創造したフロレスタンとオイゼヴィウスも登場してきます。アクティブで情熱的なフロレスタン、優しくて夢見がちなオイゼヴィウス。これはシューマンが持つ二面性を擬人化したもので、簡単に言ってしまえば「ジキルとハイド」みたいなものです。フロレスタンとオイゼヴィウスはシューマンが評論を書くために脳内で作りあげた架空の団体「ダヴィッド同盟」の中心人物です。「ダヴィッド同盟」は「ペリシテ人(音楽界の俗物)」と戦う結社です。そしてこの曲のフィナーレは「ペリシテ人と闘うダヴィッド同盟の行進」です。なんとこのマーチは三拍子で書かれています(゚ω゚)

ダヴィッド同盟の行進には

「おじいちゃんの踊り(Grossvatertanz) 」

と呼ばれる民謡が引用され宴の終わりを告げます。これは「お開き」を告げる定番のメロディなんです(または俗物の退場…?)。これはパピヨンにも出てきます。

ついでに言えばチャイコフスキーの「くるみ割り人形」にも登場します(クリスマス会の最後のところで盛大に演奏されます)↓。

….というように、「パピヨン」と「謝肉祭」はそもそも非常に関係の深い作品です。

6曲目の「フロレスタン」にはパピヨン?と書き込まれ、「蝶々(パピヨン)Op2」のメロディも引用されています。9曲名はそのものずばり「蝶々」というタイトルです。

ジャン・パウルは仮面舞踏会についてヴァルトにこう言わせています。

「仮面舞踏会は人生が戯れる時に模倣できる最高のものかもしれません。詩人の前ではすべての身分や時代が等しく、すべての外面は単に衣装であって、しかしすべての内面は喜びであり、響きであるように、このようにここでは人々は自らと人生とを真似て詩作します。最も古い服と風習とが甦って若いそれの傍らをさまよっています。僻遠の野蛮人、最上の身分並びに最下層の身分、嘲笑する戯画、普段は決して馴れ合わない者たちすべてが、様々な季節や宗教すらもが、すべての敵対するもの、友好的なものが一つの軽やかな喜ばしいサークルにまとめられ、このサークルは韻律に従っているかのように荘重に動かされて、つまり音楽に、この魂の国に従っています。仮面が肉体の国であるようなものです………..」

非常に感動的な文章です。この考え方こそがまさにシューマンの「謝肉祭」の核心であり、シューマンが謝肉祭にこだわった大きな理由なのでしょう。

すべての身分や時代が等しく、すべての外面は単に衣装であって、しかしすべての内面は喜びであり、響きであるように

シューマンの謝肉祭について

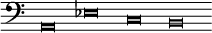

1834年から35年にかけて謝肉祭(カルナヴァル)は作曲されました。この作品は小さな21の小品から成っています。シューマンはこういった小品を並べて一つの大きな作品世界を作りあげるということが得意で、まぁ、それが彼のピアノ作品の重要な特色のひとつでもあります。この作品の原題はフランス語なんですが、「4つの音符による小さな情景たち」という副題が付いています。プログラムにこの音符を載せてありますのでご覧ください

4つの音はラ=A・ミのフラット=Es・ド=C・シ=Hのことで、これをアルファベットで読みますとA-S(Es)-C-Hになります。

これをドイツ語読みで続けて読みますと、「アッシュ」になるんです。実はこの頃、シューマンはエルスティーネというお嬢さんと恋に落ちて、結局果たされなかったんですが、婚約までしたんですね。このエルスティーネの生まれたところが、何を隠そうアッシュという名の町なんです。つまり、シューマンは自分の好きな女の子の故郷の町の名前を曲の中に織り込んでいるんです。更にこれを並べ替えて、自分の名前と共通する文字をS-C-H-A(変ホEs-ドC-シH-ラA) と置き換えてみるという意味ありげなこともしています(クララも登場する曲に元カノも登場させてしまう…非常に私小説的です)。シューマンはこういう言葉遊びをするのが好きでした。楽譜にはスフィンクスと題して、この4つの音を示してあります。これを弾くかどうかはピアニストによるんですが、今日は弾きませんので、そこのところに来たらプログラムに示してある楽譜↓が書いてあるんだなと思っていただければいいかなと思います。「踊る文字」ではこれらの文字(音符)が勢いよく踊ります。

スフィンクスはご存知の通り、古代エジプトの謎かけをする生き物ですが、つまりシューマンはここで演奏者に対して音列を示して、謎かけをしているんですね。ふつうこういうことをすると、仕掛けに溺れて音楽的にはいまいちな作品になりかねないですが、これは音楽的にも見事な仕上がりです。タイトルの中にショパンやパガニーニが入っているのもおもしろいですね。シューマンはショパンもパガニーニも大好きで、尊敬していました。ではシューマンの「謝肉祭」をお願いします

柚子登場 演奏 退場

アンコール

まず、柚子ソロでフォーレのパヴァーヌ

最後に柚子&愛でファリャ「恋は魔術師」の火祭りの踊り

余談:ラヴェル編曲の「謝肉祭」

バレエ・リュスの「謝肉祭」はリャードフ、グラズノフ、リムスキーコルサコフ、チェレプニンのオーケストラアレンジだった。

ラヴェルもまた「謝肉祭」をオーケストラにアレンジしている。これは1914年のニジンスキーのロンドン公演のために作られた。前年の1913年にニジンスキーはディアギレフの怒りを買ってバレエ・リュスをやめたので自分で公演を行わなければならなかった。ニジンスキーは苦境に立たされたが、ラヴェルは協力してくれたのだ👏。ラヴェルの「謝肉祭」はバレエ・リュスのオーケストレーションのゴージャスさとは全く違っている。「クープランの墓」みたいにシンプルで抑制された響きが本当に魅力的だ。

ラヴェルは全曲を編曲したが、出版された4曲以外の楽譜は紛失してしまった。

うーむ、どこかから出てこないものか。。。

この時ラヴェルはニジンスキーのためにショパンの曲も編曲したようだ…

1913年ニジンスキーはロモラという「女性」と突然結婚してしまう。ディアギレフは愛するニジンスキーの裏切りを許せなくてニジンスキーを解雇してしまった。ガチで本格的ゲイだったディアギレフにとって「女性」に愛人を奪われるなんて信じがたいことだった(ニジンスキーは男性とも女性とも愛し合えるバイだ。まさに両性具有的存在)。同性愛の嫉妬は特に激しいって聞きますよね💢。。。

ディアギレフの怒りも相当なものだったのかも((;゚Д゚)

余談:青い神

1912年(牧神のシーズン)にはジャン・コクトー台本、レイナルド・アーン音楽、フォーキン振付の「青い神」も上演された。コクトーはバレエ・リュスの楽屋・舞台裏・稽古場にフリーパスで入れるほどだったが、本格的にバレエ・リュスで仕事をするのはこれが初めてだった。だからめっちゃ張り切って仕事をした。彼はニジンスキーの大ファンだったからこれは本当に嬉しい仕事だったはずだ(コクトーはいつも舞台袖からニジンスキーに熱視線❤️を送っているばかりだったが、ついに一緒に仕事ができることになった。万歳✨)。コクトーは本当にニジンスキーが好きで好きでたまらない(コクトーはゲイです)、ディアギレフはこの二人が親しくなって一線を越えないように警戒を怠らなかった(^_^;)

コクトーはインド・ヒンズー教をテーマにした台本を準備した。バクストの衣装は破格の豪華さだった。(この作品に使われた衣装は今もほぼ完全な形で残されている。ニジンスキーのメイクの塗料もそのまま生々しく付着している)

意欲作だった「青い神」は予想に反して成功を収めることはなかった。この失敗でコクトーは奮起し、それが1917年にコクトー台本、ピカソの美術、サティの音楽、マシーンの振り付けによる記念碑的なバレエ「パラード」として結実するのだ(パラードもまたスキャンダラスな公演になった)。パラードは9月のvol.5で聴いて頂きます。

余談:チャップリンと「牧神の午後」

チャールズ・チャップリンもバレエ・リュスが好きで、その公演を観ていた(推しのバレリーナのために花束を抱えて!)。チャップリンは楽屋を訪問してニジンスキーと歓談した。二人の話は弾みすぎて、ニジンスキーが次の出番に遅れそうになったりしたそうな。ニジンスキーはバレエリュスの団員たちと1916年アメリカ公演中にハリウッドのスタジオで「勇敢」を撮影中のチャップリンを訪問するなどけっこう親しく交流していたのだ。ニジンスキーはチャップリンのダンスを誉めたそうな。。天才ダンサーに褒められてチャーリーはめっちゃ嬉しかっただろうな✨チャップリンは「サニーサイド」(1919)でニジンスキーの「牧神の午後」を真似たシーンを撮っている。4人のニンフとの場面。

ディアギレフもストラヴィンスキーもチャップリンに大きな衝撃を受けている。

ストラヴィンスキーは次のように言っている

「チャップリンは、私の人生にとって、一つの事件だった。ディアギレフの人生にとってもそうだった」

バレエリュスのニジンスキーの次の振付師はレオニード・マシーンだった。彼にはニジンスキーやフォーキンにはなかったコメディのセンスがあった。マシーンもおそらく間違いなくチャップリンの影響下にあったはずだ。マシーンがいなかったら「パラード」も「プルチネルラ」も成立しなかっただろう。実際チャップリンはダンスがめっちゃ上手いのだ。「独裁者」の地球儀のシーンや「モダンタイムス」のダンスのシーンはもちろん有名だし、「1日の行楽」の船上のダンスシーンも最高。

余談:フレディ・マーキュリーと「牧神の午後」

クイーンのフレディ・マーキュリーはバレエ好きで知られている。クイーンの「ブレイク・フリー」のMVのインストの部分ではニジンスキーの「牧神の午後と「春の祭典」が引用される(牧神に扮するフレディ。動画の2分くらいから。

その40秒後からは春の祭典が続く…)。フレディはゲイだから、ゲイカルチャーの流れの中で自然とバレエ・リュスに興味を持つようになったのかもしれない。実際フレディがステージで着る白のタンクトップやトップレス姿はゲイ的マッチョイズムの誇示というよりは、モーリス・ベジャールのバレエ団のコスチュームの感じに近い感覚といえるように思う。「ブレイクフリー」でフレディは女装をして掃除機をかけ、メンバーにも女装をさせたりする。これもニジンスキーのような両性具有的存在への憧れでもあるのだろう。

余談:マンガでバレエ・リュスを知る

バレエ漫画といえばやっぱり山岸涼子先生!「アラベスク」や「テルプシコーレ」などの名作はバレエファンでなくても読んだ方も多いだろう。山岸涼子先生はバレエ・リュスも「牧神の午後」でしっかり取り上げている。フォーキンを語り部にしてニジンスキーを中心に描かれる。ニジンスキーとフォーキンなので、描かれるのはニジンスキーがバレエ・リュスを去る「春の祭典」まで。ニジンスキーの妖しい魅力にここまで迫ったのは凄い。ニジンスキーの跳躍の凄さや両性具有的な妖しい魅力などをその凄い画力で表現してしまう。マンガの力✨

初期のバレエ・リュスの活動についてもこれを読むとめっちゃよくわかる。「春の祭典」までのバレエ・リュスのことだったらこの一冊だけでかなりのところまで理解できる。音楽やバレエ勉強してる子には必読。これが簡単に読める日本は本当に恵まれてる。歴史的にもめっちゃしっかりしているし、下手なバレエ・リュス解説本を読むくらいなら、これを読んだ方がいい(安いし…)。

ただし、描かれてることはひたすらバレエに特化していて、音楽のこと(ストラヴィンスキーのことなど)や美術については語られない。でも、まずはこのマンガでニジンスキーのイメージを膨らませてカンパニーの基本的な歴史を押さえてから他は音楽関連の本などで補強していくのがいいと思う。

山岸涼子「牧神の午後」

実際おれのディアギレフの基本的なイメージは山岸先生の描くこのマンガのディアギレフだったりする…わはは

山岸先生の「牧神の午後」と併せて、桜沢エリカ先生の「バレエ・リュス ニジンスキーとディアギレフ」も読んでおくと一層理解も深まり、イメージも広がるだろう。ぜひ!

桜沢エリカ「バレエ・リュス ニジンスキーとディアギレフ」

8/19のトーク動画の合言葉

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?