プロコフィエフ・ピアノチクルスvol.1

[2015/01/17長野市竹風堂大門ホール]

ピアノチクルスについて

みなさんようこそおいでくださいました。我々はこの竹風堂さんなどの長野市の会場でずっとピアノチクルスを開催して参りました。Zyklus(チクルス)というのはドイツ語です。英語で言いますとサイクル(cycle)になりますね。チクルスの定義は辞書で調べますと

「ある作曲家の作品を何回かの音楽会で連続して演奏するなど、特定の目的・意図をもって行う連続音楽会」

とゆーことになりますね。

我々の場合はピアノの作品にしぼって、解説付きのコンサートとしてずっと今まで開始し続けてきました。ピアニストは長野のピアニスト!基本的に2ヶ月に1回の開催。もう15年くらいやってるでしょうか。

昨年はイレギュラーでバイオリン(バイオリン教本チクルス)をやりましたので、今年はピアノチクルスに戻ります。

今年のテーマは近代ロシア(ソ連)を代表する作曲家でありピアニストでもあるセルゲイ•プロコフィエフです。プロコフィエフはピアノソナタを9曲書いてます。今回は9曲のうちのほとんどを作曲年代順に聴いていただけることになっております。

プロコフィエフのピアノソナタ

プロコフィエフはその生涯に渡って、間をあまり空けずに概ねまんべんなくピアノソナタを作曲しています。従ってプロコフィエフのピアノソナタを順に聴いていくことは、プロコフィエフの人生を追体験することでもあるのです。プロコフィエフは名ピアニストでもありましたから、プロコフィエフにとって一番身近な楽器だったピアノのための作品には、作曲者の実感や飾らない気持ちがいちばん素直に表れていると言っていいと思います。今年度はみなさんと一緒にプロコフィエフの波乱に満ちた生涯に思いを馳せながらその素晴らしいピアノ音楽をじっくり聴いていきたいと思っています。

今年登場するピアニストはもちろんみんな長野のピアニストです。

プロコフィエフのソナタをこうした形でずらっと並べて連続して聴いていくということは実は大変なことです。おそらく東京や大阪名古屋でもこうしたコンサートはあまり行われないでしょう。ピアニストを揃えるのが困難だからです。でも長野ではこうやって地元のピアニストだけでこのような挑戦的で大胆なプログラムを組むことができる。このことをぼくはとても誇りに思っています。

今日のシリーズ1回目のピアニストは須田桃香さんです。まだ学生さんですね。初回にふさわしい新人さんです。こうしたフレッシュな地元の新人をみなさんにご紹介できてとてもうれしく思います。

プロコフィエフ誕生

さて、本題に入りましょうか。セルゲイ・プロコフィエフは1891年の4月にロシアの「エカテリノスラフ州ソンツォフカ村」で生まれました。本当に言いにくい地名ですね。ここは現在の...これまた言いにくいですが、現在のウクライナの「ドニエブロペトロフスク地方」です。

つまり、プロコフィエフはウクライナ生まれということなんです(当時ウクライナはロシア領でした)。

幼年期

プロコフィエフには2人のお姉さんがいましたが小さい頃になくなってしまったので、プロコフィエフは実質的には一人っ子。殊の外大事に育てられました。お父さんはモスクワ生まれの農業技術者で、貴族の広大な農園の管理をする仕事をしてました。お母さんはピアノが上手で、主にベートーヴェンとショパンを弾いていたそうです。子どもの頃のプロコフィエフはお母さんの弾くピアノを一生懸命に聴いていて、気に入った曲があると『その曲好きだよ』とちいちお母さんに報告したそうです。子どもなりに音楽を注意深く批評的に聴いていたということですね。お母さんは自分が曲を弾く前に練習曲を弾くときに、幼いプロコフィエフが隣に座って好きなようにピアノを叩くのを許していたようです。ふつうなら即座に「邪魔しないで!やめなさい!」と叱ってしまいますね。でもこのお母さんは叱りませんでした、彼はこうした遊びの中からピアノを弾くことや作曲することへの興味を湧き立たせていったのです。お母さんよく我慢しましたねえ。

インドのギャロップ

そんなことをしてるうちに幼いプロコフィエフはいつの間にか短い曲を作り出すことができていました。5歳半のときです。それを何度も繰り返し弾いてるのを聴いたお母さんはその曲を楽譜に書き留めました。それが「インドのギャロップ」という曲です。短いのでちょっと聴いてみましょう。16秒くらい。桃香ちゃんに弾いていただいてもよかったんですがなかなか楽譜が探せなかったし、ステージで弾いていただくほどでもないのでやめました。

プロコフィエフは作曲してそれを自分で楽譜に書くという行為に大きな感動を覚えて、自分で楽譜を書くようになりました。6歳のときにワルツ、行進曲、ロンドを書き、7歳になってからは連弾用の行進曲も作曲しました。こうした幼い息子の姿を見て息子の才能を確信したお母さんは息子の音楽教育に膨大な努力を注ぐようになりました。このお母さんは子供の音楽教育についてある信念がありました。それは次のようなものです

「子供は常に好奇心を持ち、つまらない練習に埋もれず、新しい曲に目を通す時間を十分に持つために音階の練習は最小限にすべきだ」

というものです。

プロコフィエフのレッスンの時間はきっちり20分。お母さんは絶対にそれ以上はやらせませんでした。お母さんは息子にたくさんの曲を弾かせて、その曲が好きか嫌いか、どうして好きか嫌いかという理由を述べるように促しながら息子とたくさん音楽のことを語り合いました。この教育方針は息子の天才を型にはめず のびのびと伸ばすためには非常に有効でした。しかし、彼自身もお母さんの教育方針の長所も欠点もよく理解していて、母親に感謝しながらも、自伝で冷静に次のように述べています。

「例えばひとつの曲をきちんと習得することがなかったり、弾き方が雑になったり、正しい手の位置に十分注意を払わなかったので のちに悪い癖を治すのに長い年月がかかった」

とゆーことですね。教育は本当に難しいです。お母さんのやり方は息子が天才だから有効だったのです。プロコフィエフ自身ですらこのメソッドの欠点をはっきり自覚していました。

少年時代

プロコフィエフは8つのときに、両親に連れられてモスクワに行って劇場でオペラやバレエを観せてもらい、すっかり夢中になってしまいました。

チャイコフスキーの「眠りの森の美女」を観たようです。

大きな感銘を受けたプロコフィエフはお母さんに「ぼくオペラを書くよ!」と宣言して、本当に「巨人」という題名のオペラを作曲してしまいました。もちろんオーケストラではなくピアノ伴奏のコンパクトなものですが、三幕六場から成る立派なものです。この作品はおうちで初演されて、家族には大好評でした。気を良くした9歳のプロコフィエフは次のオペラを作曲しはじめます。「無人島へ」というタイトルでしたが、これは完成しなかったようです。のちにプロコフィエフはオペラやバレエの分野で大成功しますが、そうした下地はもう8歳や9歳の子どもの頃からあったんですねえ。

グリエール先生

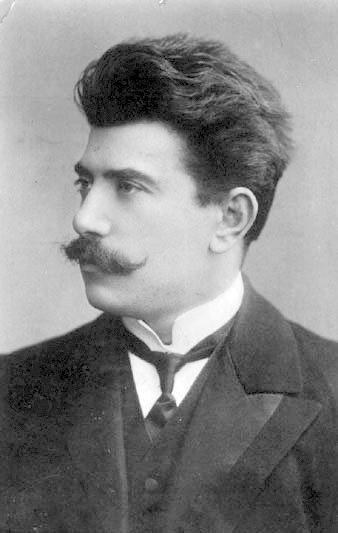

プロコフィエフは11歳の頃からタネーエフやグリエールといった人たちから本格的な音楽のレッスンを受けるようになりました。タネーエフもグリエールも非常に有名な作曲家です。グリエールは教えるのがとても上手で、プロコフィエフはグリエール👇のレッスンが大好きだったようです。

楽しいレッスンのあともグリエールはプロコフィエフとチェスをしたりおもちゃのピストルで戦争ごっこをしたり楽しく過ごしたようです(グリエールは子供の魂を持つ大人だったんですね)。

交響曲ト長調

しばらくするとプロコフィエフは「交響曲を書きたい」とグリエール先生に言い張って、実際に4楽章構成のト長調の交響曲を作曲してしまいました。まさに「神童」でした。ちょっと先生に手伝ってもらったようですが、それでもやっぱりすごいことです。一聴してわかる通り、信じられないほど立派です。

プロコフィエフは遊びに夢中になるように作曲に没頭しました。彼の子ども時代の作品の多くは遊びの中から生まれました。彼にとって作曲は戦争ごっこやチェスやトランプ、竹馬と変わらなかったのです。その点ではほかの子どもと変わりません。ただ違うのはとんでもない天才だったということですね。子ども時代のプロコフィエフは自分の才能に誇りと自信を持っていました。自分が作った作品を喜んで恥ずかしがらずに批判を恐れずに人前で堂々と演奏しました(大事なことですが、なかなかできませんよね)。ウルトラポジティブです。そして彼の周囲の人々(家族や親戚やおともだち)は、みんなその作品を喜んで聴いて、賞賛しました。彼ははこうした暖かい雰囲気の中で育ったのです。お母さんをはじめ、周囲の人たちが彼の天才的才能を認め、それを損なわないように徹底的に褒めて育てたのですね。

音楽院時代

プロコフィエフは1904年13歳でペテルブルクの音楽院に入学しました

まだ13歳ですからペテルブルクで一人暮らしをするわけにもいきません。家族で引っ越せればそれがいちばんいいですが、お父さんは農場管理の仕事があります。お父さんは村に残って、お母さんと2人でペテルブルクに引っ越すことにしました。休暇になったら実家でみんなで過ごすことにして、お父さんがときどきペテルブルクに来るということにしました。単身赴任の逆。

プロコフィエフはペテルブルクの音楽院に10年間、23歳まで在籍しました。音楽院の授業が退屈で先生たちに反抗ばかりしていて大変な問題児でした。院長のグラズノフはプロコフィエフの音楽についてこんな風に言っていました。「あまりにもうるさい。耐えられない騒音の固まりだ。」

音楽院に入学してからのプロコフィエフは大変な問題児だったわけですが、この辺のことは後半回しにして、これから音楽院に在籍中の作品を聴いていただきます。ピアノソナタ第1番Op.1と練習曲二短調の2曲です。

ピアノソナタ第1番Op.1

ソナタは記念すべき作品1を聴いてみましょう。1907年、 プロコフィエフが16歳のときに書いたピアノソナタを2年後の1909年に書き直したソナタがこれから聴いていただくピアノソナタ第1番です。彼は音楽院時代に習作のピアノソナタを6曲書いていて、その6つの習作ソナタのうち3曲を改作して、これから聴いて頂く1番のソナタ、3番と4番のソナタになったわけです。第1番のソナタの元になったソナタは元々3楽章形式の作品だったのですが、プロコフィエフは第2,第3楽章をばっさりカットして、単一の楽章のソナタにしたのです。これが1911年に出版され、記念すべき作品1番とゆーことになったのです。ピアノソナタ第1番は作曲者の個性はあまり表に出ていません。当時彼が大好きだった初期のスクリャービンの作品に似た感じのロマンティックな音楽です。

練習曲二短調Op.2-1

続けて聴いていただく練習曲二短調もソナタ第1番と同時期の作品ですが、伝統的な書き方ではあるもののこちらの方がだいぶ過激さが表面に出ています。4つの練習曲Op.2の第1曲めです。この練習曲はあまり演奏機会に恵まれないマイナーな作品なのですが、実は超絶かっこいい曲です。ソナタ1番に比べると強烈でやばい個性が少し表に出てるかなと思いますね。ぜひこの曲を皆さんに知ってもらいたいと思います

では2曲続けて聴いて頂きましょう。

休憩

ピアノのための4つの小品op4

後半はピアノのための4つの小品op4です。1908年作曲ですから17歳のときの作品です。前半の作品よりもだいぶ個性が出て先鋭化してきてます。

17歳の頃のプロコフィエフは音楽院の古臭い教え方に、もううんざりして、すっかり嫌気がさしていました。プロコフィエフは自分なりのスタイルの音楽を独自に模索し始めていて、いろいろ習作を書いています。その中でも作曲者自身が「最も大胆で独創的」とみなしていたのが、後に「4つの小品」作品3、「4つの小品」作品4としてまとめて出版された小品たちです。これから聴いて頂くのが、「4つの小品」Op.4です。この作品は1908年にペテルブルクの「現代音楽の夕べ」というコンサートで作曲者自身のピアノで初演されています。第1曲の「想い出」は内面的な悲しみをたたえながらも古き良き時代の音楽を追憶するような音楽ですね。第2曲は非常に激しい力を持った作品です。第3曲「絶望」はタイトルの通り、延々と繰り返される半音階的な音の動きで暗いイメージと苦悶するような絶望的な心の動きを表現してます。最後の第4曲はこの「4つの小品」の中では目玉、「悪魔的暗示」です。そのタイトル通り、最も過激で挑戦的な音楽です。プロコフィエフ自身の演奏も残っているのでぜひ聴いてみて下さい。

この曲で表現されるグロテスクな不気味さはまさに「悪魔的」です。ぜひキーシンの凄まじい演奏を聴いて下さい。(ガヴリーロフの演奏も凄いです)楽譜を見ますとね、今日一曲目に聴いていただいたソナタ1番よりかなりシンプルにクールに書かれているんです。

これに比べるとソナタ1番の方が楽譜の見た感じは真っ黒ですが、「悪魔的暗示」の方が音楽は異常で過激で攻撃的です。こんなに過激なのを自慢げに書いてしまう上に先生たちの言うことを全く聞かないので音楽院の先生たちに目の敵にされるのもまあ当然です。その先生たちっていうのはロシア音楽の歴史に残る巨匠たちばかりです。例えばグラズノフ、リャードフ、リムスキーコルサコフといった泣く子も黙る大作曲家ばかり。ふつうなら絶対に反抗なんかできないような偉い先生たちの言うことをプロコフィエフはまったく聞かずに反抗し続けた。例えばリムスキーコルサコフの管弦楽法の授業。オーケストラでどういう風に楽器を重ねたらいい音がするかとか、そんなことを勉強する授業ですね。リムスキーコルサコフは「シェエラザード」(この動画、なんとオーマンディ&フィラデルフィアです!)なんかを思い浮かべていただければわかる通り、管弦楽法の大家です

問題児プロコフィエフ

ある日、プロコフィエフは課題を管弦楽法の大家リムスキー=コルサコフ先生に見せました。ある旋律をチェロ1本だけにしてあるのを見て、リムスキーコルサコフは「オーケストラには何人もチェロ奏者がいるのにどうして1本だけなのかね。」と言いますとプロコフィエフは「チェロがみんなで弾くのが嫌いだからです」とか答えちゃう。彼はリムスキーコルサコフの作品は大好きで大尊敬してましたが、でも授業は大っ嫌いだったのですね。

リャードフの和声法の授業でもそうです。和声法には伝統的にいろいろ規則があってですね。学生時代はこれをも強制的・徹底的に叩きこまれるのがふつうです。プロコフィエフの時代も現在もこれは変わってません。彼はこれに徹底的に反抗し続けたんです。リャードフは彼が好き勝手に前衛的な和音を書いてくる度に怒り狂いました。ほんとに怒鳴るらしいんです。いかに保守的と言われようともリャードフは超絶反抗的な生徒に伝統的な和声法を教えることをあきらめませんでしたし、叱ることも絶対にやめませんでした。卒業するまで延々と怒り狂い、叱り続けたのでした。リャードフは「こんな反抗的な生徒は初めてだ。私に不愉快な思いをさせようとしてわざと間違った音を書いてくるとしか思えん!」と嘆いてました。でも、実はこんな風にも言ってました。「彼の音楽は私にとって反抗的だけれど、それでも彼には才能がある。どんどん作曲しなさい」と言ってたんです。なんていい先生なんでしょう!

ピアノのレッスンも同様でした。彼はイェシポワ先生という先生のレッスンを受けていたのですが、例によって彼は古典の作品で勝手に音を書き加えたり、省略してしまったり好き勝手に弾いちゃうわけです。でも、この先生もなかなか我慢強くて、超生意気で反抗的な生徒と毎度毎度ほとんど喧嘩みたいな論争を繰り返しながらちゃんとレッスンを続けました。その結果、お母さんの自由な教育方針のせいもあって自己流で乱暴だったプロコフィエフのピアノの技術はすごく向上したんです。この先生のがまん強い指導のおかげです。それで、プロコフィエフはロシアを代表するピアニストになれたんですね。ただ無責任に放置しておいたら、プロコフィエフは絶対に名ピアニストはなれなかったでしょう。

プロコフィエフ関連の本を読むと、音楽院は頑迷で保守的な音楽院が先鋭的なプロコフィエフに対してただひたすら無理解で、なんだかちょっとダメな学校のような印象を与えるものもあるんですが、実はそうでもないんです。音楽院の先生たちはたしかに頑固だったかもしれないですけれど、言うことをきかないプロコフィエフみたいな生徒も放り出さずに一歩も引かずに最後まで誠実に厳格に伝統を叩き込もうとしたんです。やっぱり名門ですね。いい学校だと思います。音楽院時代のことはまた次回にも少し触れようかと思います。

では、4つの小品を聴いていただきましょう。プロコフィエフの個性がほぼ100パーセント全開になった曲だと思います。2曲目は日本語訳ではいろんな言い方があるのですが、今回は「衝動」と「跳躍」を併記しておきました。

なお、今回の連続公演はアンコールがございます。全6回毎回同じアンコールを弾いて頂くことになってます。バレエ音楽ロメオとジュリエットの中の有名なナンバーのピアノ用のバージョンです。めちゃくちゃ有名な作品です。CMでも使われてますので、みなさん聴き覚えあるんじゃないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?