板書と発問で作る道徳授業

こんばんは、道徳の授業が好きすぎてたくさんの先生方に片っ端からアイディアをいただきまくってる次元です。

のっけから何ですが、年だけ中堅教師ですからまだまだ学ばせていただく立場だと思っています。ですから、他の先生方が紹介してくださってるような「イロハ」や「心構え」は解説できないかもしれませんが、好きだからゆえにちょっとだけ道徳のあれこれをお話しできるかもしれません。

ぼくがこれまでにたくさん与えてもらったように、これを見た先生方が授業づくりにいかせる何かしらのヒントを持ち帰ることができるような記事にしていきたいと思います。

教材 あらすじ

1.国語教材との差別化

今から2年前、小学校では「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」として教科化されました。このとき、現場は(少なくともぼくの学校は)大混乱だったことを覚えています。「何が変わるのか?」「どこを変えるのか?」とにもかくにも先生方は授業を一つ考えるにも手探りでした。

ぼくも試行錯誤しましたし、先進校と呼ばれる学校の実践もかなり参会させていただきました。ただ、残念ながらどれもこれもしっくりハマるものはありませんでした。

原因は2つあります。

① 「このとき〇〇はどんな気持ちだっただろう?」と気持ちを問いまくる

② 縦書きの板書中心で、国語との違いがよく分かっていなかった

誤解のないように申し上げておきますが、ぼくは「登場人物の気持ちを問うこと」も「縦書きの板書」も否定はしません。これらはむしろ大切になりうる場面も多いと思います。ただ、ぼく自身が「国語と何が違うの?」と聞かれても「何も変わらない・・・」としか言えなかったんです。

2.数種のチョークで「見せる」工夫

板書の役割は情報を伝達するだけではありません。これからの道徳では「子どもたちの思考を深めたり整理したりする機能」も持ち合わせていかなければなりません。それが「考え、議論する道徳」につながっていきます。

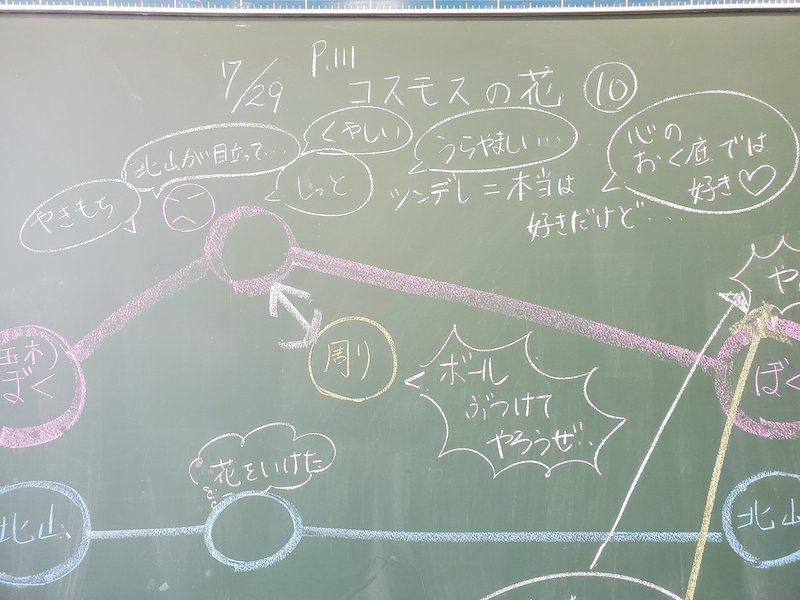

タイトルにある教材を、ぼくは以下のような板書で思考を整理したり、内容項目に深く迫らせたりしてみました。

このように色や吹き出しで教材を整理していくと、わざわざ登場人物の心情について「どんな気持ちだったのでしょう?」と聞かなくても行為の大元にある気持ちが見えてくるのではないかと考えています。

ぼく自身の板書の技術については改善の余地が多分にあると思いますが、板書を縦の羅列型から「左から右へ整理型」に変えるだけでも子どもたちの思考はすっきりと、そして一緒に考えたいポイントへ到達してくれることと思います。

ただ、これにつながる発問をおろそかにしてはいけません。板書を創り上げるためだけに一生懸命になりすぎては子どもたちを置いてけぼりにしてしまいますから。この板書につながる発問はどんなものを選択していったのか、次の項でお伝えします。

3.「ぼく」はツンデレ!?

内容項目や教材の解説については、達人がいらっしゃいますのでそちらを見られた方が良いと思います。(twitter キッシュ@令和道徳のススメさん@kishdoutoku)ここではぼくが今日の道徳の時間にどんな発問を用意し、そのうちのどれを使ったか、それに対してどんな発言やつぶやきが出てきたのか、授業の流れに沿って紹介させていただきます。

〈導入〉

・一番「仲良し」の友達を思い浮かべてみてください。その人ととの関係を”友情度”で表すと、MAX10でいくつになりますか。

・「友達を大切にしていくうえで『大事なこと』」ってどんなことだと思いますか。

☛ぼくの授業ではよく何かを数値化して表現させることがあります。算数なら「話がここまで進んできたけど、今の段階の”分からない度”ってどれくらい?」と使ったり、国語で「筆者の考えにどれくらい納得してる?指で教えて」といった感じです。

「一番仲良し」について聞かれていますから、ほとんどの子は指をフルに使って「10」を示していました。次の発問を窓口に考えていこうと思ってましたが、ここは予定通り「えっ…?う~ん、どういうことだ?」と子どもたちが立ち止まってくれました。分かっているようで言葉にするのは難しい、あるいは分かっていたつもりであまり分かっていなかったことを明らかにして「今日の授業の目的」に意識を向けるための発問です。

〈展開〉

・「ぼく」と「北山」の友情度は、どこでMAXになったと思いますか。最初ですか。お話の途中ですか。最後ですか。

・どうしてそこがMAXだと考えたのですか。その訳を教えてください。

・(問い返し)「友情度がMAXなのは最後だ」と言いましたが、「気が合う」とも書いてありますから、最初の方ではないのですか。

・最後の方は「ぼく」も「北山」にいじわるな気持ちを抱いていますね。周りで「北山にボールをぶつけてやろうぜ・・・」と話す人たちと「ぼく」は同じではないのですか。違うとすれば何が違うのでしょう。

・(中心発問)「やめろよ―――」と言ったとき、「ぼく」はどんな思いを持っていたのでしょうか。

☛「友情度がMAXになったのはどこ?」と問うたとき、子どもたちの中に「どれもしっくりこないな・・・」とつぶやく子がいました。このつぶやきは後段で必ず生かせると確信し、先へ進めました。

面白い発想の女の子がいて、彼女は「『ぼく』はツンデレだと思う。」と話していた子がいました。もちろんツンデレ属性はぼくも知っていましたが、あえてその子の土俵に乗せてもらって「彼女が言ったのはどういうことだろう。近くの人と少しだけ話してごらん。」と仕向けてみました。別な子が、「『ぼく』は本当はやっぱり北山が好きで友達なんだけど、いつも助けてるはずの北山が自分より目立っているのが気にくわなかったってことだよ」と話してくれました。

よくよく思い返せば、これが今日の授業のキーになったかもしれません。この発言が元になり、中心発問付近では普段しゃべらないような子たちですら「やきもちを焼いている」「嫉妬している」という風に「ぼく」の大元の心について話す様子が見られました。

ぼくが「ということは・・・」と話そうとした瞬間、ある子が「弱い自分に気が付いたってことだ!」と、ぼくが大人の言葉で書こうと思ったことをすべて語ってくれました。

〈まとめ〉

・さっき「友情度がMAXになるのはこのお話のあとだ」って言ってた人がいました。みんなもそう思いますか。

・友情度がMAXになった2人は、この先どうなっていくと思いますか。

・「友達を大切にしていくうえで『大事なこと』」って何でしょうか。

☛普段はおとなしい子どもたちがここについても様々な考えを出してくれました。「友情度はMAXを超えて無限大になってる!」「2人で”しか”できなことをやると思う」「大人になって会社を立ち上げたり・・・」「お笑い芸人になってコンビ仲を深めていくかもね!」思いは膨らむばかりでした。

まとめ後段で、導入と同じことを聞き直しました。はじめの方とは違う言葉で紡がれているのが写真から見えるかと思います。ただ、ある子が話した「(友達という範囲で)相手に尽くす」という言葉には、「ん・・・?」としっくりこなかった子もいたので、この辺りはもう少しうまく子どもたちの言葉を紡いであげたかったなと反省しました。

【その他用意してはいたけど使わなかった発問】

・「ぼく」と「北山」はどちらが上なのですか。

・「友達」とはどんな人のことを意味するのですか。

・「友達」と呼べる人はどのくらいの距離にいる人を指しますか。

・「気が合う」とはどんな状態のことですか。

・「ぼく」と「北山」、どちらと友達になりたいですか。

もう少しあったのですが、メモがぐちゃぐちゃすぎて読めませんでした。思い出したら加筆します。

ここまでうまくはまることは、まれ!

ぼくが受け持つ学級の子たちは男子がにぎやか系、女子はおとなしめ系です。授業ともなると女子は空気になり自分たちの存在を隠そうとしだします。それが今回こんなに盛り上がったのは、ある女子の「ツンデレ発言」かなと思っています。この発言を学級全員で考えたことで、女子は「自分たちの発言を男子が考えようとしてくれてる」と安心感を持てたこと、ある種ふざけた発言だったかもしれませんが、ぼくが彼女の土俵に乗ったことを示したことで「まじめに考えるけど、ちょっと砕けて考えても伝わるんだ」という安心感を生んだこと。

授業は「一期一会」。同じ教材を別な子たちとやったなら、こういう展開には絶対にならないでしょう。もしも先述した2つに今日の授業のキーがあったとしたなら、「道徳は(ぼくが自分で勝手に作った基準以上に)自由でくだけて考えても成立する」という仮説が立ちそうです。そしてこれが次の道徳の授業にも必ず生きることでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?