つのだじろう『亡霊学級』。私の好きな「ホラー系」短編マンガ本のひとつ。〈海上の吸血鬼〉を描いた名作『赤い海』収録。

私は本作を「単行本」で初めて読んだのはいつだったか。たぶん10代前半だったと思う。表題の「亡霊学級」シリーズ?は、1話完結の連作もので、基本的に学校のいじめられっ子、仲間外れにされた変わり者たちの「怪奇色の濃い復讐譚」だったと思います。胸糞悪くて後味も悪いけど、カタルシスはあるという手練れの作品で、特に私は新書判の巻末に収録の『赤い海』が大好きだ。遠洋漁業のマグロ船?が舞台のサスペンスフルな「密室劇」であり、「復讐譚」で、更に「吸血鬼譚」。つのだ氏の絵柄と最高に合っています。

『亡霊学級』についてのカスタマーレビュー、ブックレビュー。

つのだじろう(1936-)氏の漫画で私が読んでいる単行本は、以下の4作品と、

--------------------------------------------------------------------------------------◆『恐怖新聞』

◆『うしろの百太郎』

◆『メギドの火』

◆『星と太陽と死神』 〈短編集〉 ※「798頁」 ⇒文庫版 「266頁」

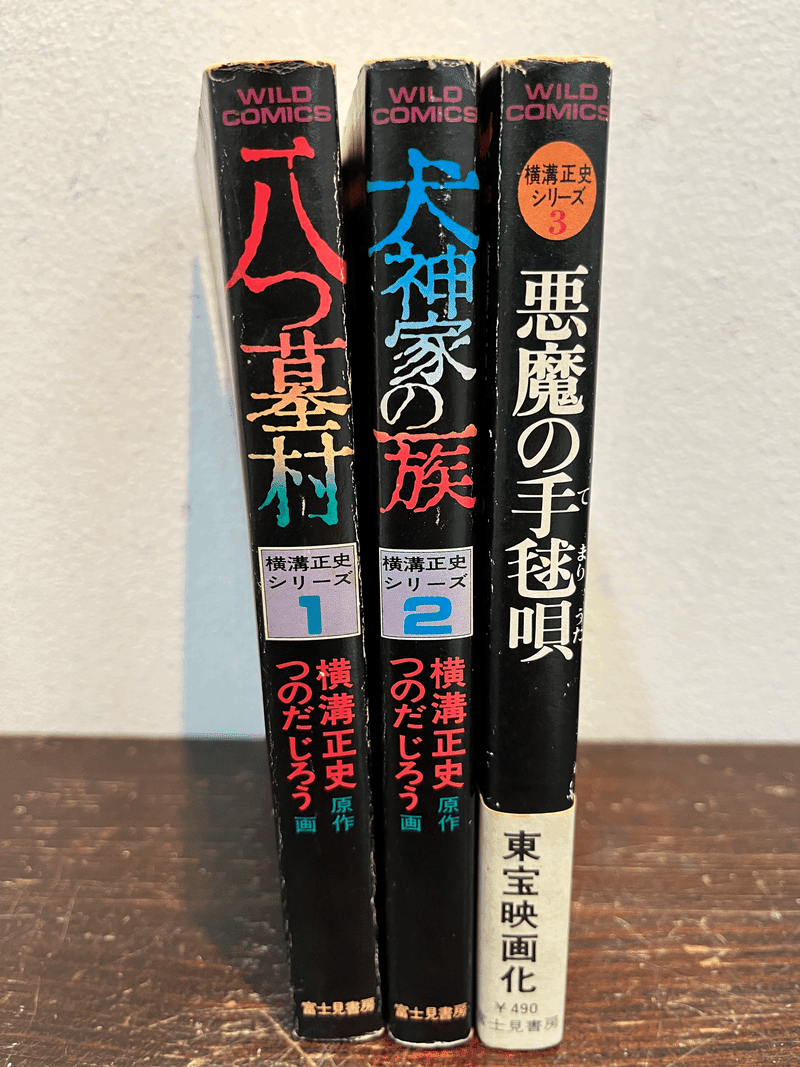

横溝正史(1902-1981)の小説を果敢に漫画化した以下3作のうちの上位2作。

◆『犬神家の一族』

◆『悪魔の手毬唄』

◇『八つ墓村』 ※未読

--------------------------------------------------------------------------------------

個人的な評価では『亡霊学級』以外で面白いと思ったのは、有名な『恐怖新聞』だけで、『犬神家の一族』と『悪魔の手毬唄』は(原作未読で映画化されたものしか観てませんが)、かなり原作をアレンジしていて「ユニークさ」は感じますが、一つの作品としては成功していないように、私は思いました。

ホラー系は好きだが、オカルト系は一切興味が無いので、点数が低くなる。

『なんでもやってやろう』(1977年)より「横溝正史の劇画化」舞台裏事情。

《_昭和五十一年(※1976年)は、横溝正史ブームを創りだした角川書店旋風が、マスコミ界をあばれまくった年である。そしてぼく自身がその旋風の中に巻きこまれたのは、台風の目となった角川春樹氏自身が、ぼくに会いにきたときに始まる。_いきなり社長自身が乗りこんでくるという型破りな依頼で、その依頼の内容がまた、われわれの常識では、考えられないものだった。_なにしろ、「二百五十ページもの単行本を、なん冊も書き下(おろ)しで描け!_条件は原稿料なしの印税だけ……」というのである。_ぼくらの常識からいえば、それはタダで漫画を描け、というのと同じで、当然のことながら、それは無茶だと断わったのだが、「角川書店としては、映画、小説、劇画と立体的になん億という宣伝費をかけて売りまくるのだから、絶対にそんはさせない。劇画界をつのだ一色に埋(うず)めつくして見せる」と、社長みずから胸をたたいて約束してくれたので、「それなら……」と、ぼくは社長の言葉にかけてみる気になった。_漫画家になって二十二年、そんな長編書き下しは、描いたことがなかった。活字で五百ページにものぼるものを、劇画で二百五十ページにつめる、という作業は、へたをするとダイジェスト版になる危険性があり、並たいていの構成力では、できるものではない。_自分に対する挑戦もふくみ、この口約束だけの業界で、万がいち相手が約束を守らなかった場合、うちのプロダクションは壊滅的な大打撃をこうむるのを承知で、相手を信じ、仕事をうけたのだが、まだ結果は出されていない。_角川春樹という人は、織田信長的なタイプの人間で、ぼくはこのタイプの人が好きだ。「自分が胸をたたいて約束した以上、角川のメンツにかけても約束は守る」との言葉を信じているので、好結果に結びつくと思う。_とにもかくにも長編の書き下しという作業が、これほど大変なものだとは思わなかった。~~~》 P.109-111

自身の半生や価値観を詳細に自ら記した↓『なんでもやってやろう』(1977年)

関連投稿

#つのだじろう #亡霊学級 #短編マンガ #恐怖マンガ #オカルト漫画 #広済堂 #横溝正史 #角川春樹 #角川書店 #小説の漫画化 #トラウマ漫画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?