2弾環境の思い出 最も美しいデッキ、最も熱い戦い【デュエプレ懐古】

突然だが、今までのデュエプレの歴史の中で、皆さんが最も好きだった環境はどれだろうか。

現在の13弾環境は割と好評なようだし、デュエプレ懐古勢の間では1弾環境や5弾環境後半などが人気を集めるかもしれない。

筆者が最も好きだった環境は、もう2年以上昔の話になってしまうが、2弾環境。今回は、この2弾環境の歴史について触れていきたいと思う。

はじめに

さて、2弾環境とはどんな環境だっただろうか。率直に言ってしまえば、比較的影が薄い環境だったと言えるかもしれない。

1弾環境は多種多様なデッキが活躍した「良環境」と評されることが多く、最古の環境として話題に上がることも多い。また、3弾環境は《ダイヤモンド・ブリザード》や《無双竜機ボルバルザーク》が暴れ散らかした環境として、多くのプレイヤーの記憶に刻み込まれているはずである。

そうした話題性に事欠かない前後の環境に比べると、語られることが少ないのがこの2弾環境であるように思えるのだ。

2弾環境で活躍したデッキのうち、3弾環境以降で結果を残したデッキが皆無なのも、要因のひとつかもしれない。

しかし、当時を知るプレイヤーの多くは同じことを思うだろうが、実際のところは話題性を欠いた平凡な環境なんかではなかった。起承転結のしっかりした、ストーリー性のある環境だったとすら言えるだろう。

その側面に迫っていきたい。

2弾環境史

2弾環境の始まり

第2弾に収録されたカードで、当初最も注目を集めたのは何といっても《アストラル・リーフ》と《超竜バジュラ》だろう。

《リーフ》は古の時代に圧倒的なトップティアの座をほしいままにした結果初代殿堂入りの1枚となった経歴を持つカードであり、そのカードパワーの高さは今更語る必要も無い。

また、《バジュラ》も2020年当時、そして2022年現在もなお殿堂入りしているカードであり、ほぼ調整のないままに収録されたことは多くのプレイヤーを驚かせた。

(ちなみに《バジュラ》自体は現代デュエマではそう強力なカードではなく、当時も殿堂解除候補の筆頭だったようだが、後に《バジュラ》と相性の良いカードが収録されたことで殿堂解除は大きく遠退いたらしい。世の中何が起こるかワカラナイものである。)

ただ、このうち《バジュラ》は環境で大きく結果を残すには至らなかった。

《バジュラ》を出してランデスに成功したとしても、それが勝利に直結するわけではない。

加えて、当時の環境では《アクア・サーファー》や《デーモン・ハンド》といったS・トリガーは積めるだけ積むのが主流であった。2回殴って4ランデスが決まればさすがに勝てるが、トリガーに阻まれてそれが為せないシーンが非常に多かったのである。

「シングル・ブレイカーだったら強かった」などとも言われていたし、「殴るたびにトリガーを踏んでいたカードと言えば?」と問われたら、今でも筆者は《バジュラ》の姿を思い出す。

では《リーフ》の他に強かったカードと言えば何だろうか。

答えは《アクアン》と《光器ペトローバ》。

環境にハンデスが多く、リソースの奪い合いという戦い方が主流であった当時の環境において、《アクアン》の最大3ドローはナーフされていても尚驚異的な強さだった。結果、コントロールデッキは《アクアン》+《アクア・サーファー》の青8枚程度に、白や黒を交えて構築するのが主流となった。

《ペトローバ》は4000のパンプアップが非常に重く、このカードで自軍を強化してから《ホーリー・スパーク》で敵陣を壊滅させるコンボは、2弾環境において最も厄介なムーブであったと言ってよい。

アンタッチャブルを持つこのカードを除去する方法が、当時のカードプールでは非常に限られていたというのも大きかった。

《アクアン》や《ペトローバ》の就職先はコントロールデッキの【イニシエート】や【ガーディアン】などとなり、これらのデッキと【リーフ】、そして1弾環境から存在していた【ボルコン】【二角コン】【アルカディアス】【赤青速攻】などが戦うというのが2弾環境初期の概況となった(各デッキの詳細については、後述の「環境デッキ集」を参照)。

苦心する松浦

ところで、第2弾に収録されたカードのうち、松浦元気氏をはじめとするデュエプレ運営陣が最も脅威だと考えていたカードは何だろうか。

もちろん、《ペトローバ》は強いし、《アクアン》も強い。《アクアン》の最大5枚ドローはシンプルに犯罪であり、ナーフして収録されたのは当然である。

ただ、一番警戒されていたのはやはり《リーフ》ではないだろうか。

古の時代のデュエマには、環境が【リーフ】一色になっていたという歴史(黒歴史)があった。最大5枚ドローの《アクアン》すら歯牙にも掛けなかったのいうのだから恐ろしいものである。

運営陣としても、その二の舞になるのだけは絶対に避けたかったはずだ。

だから、《マリン・フラワー》は当然ながら収録されなかったし、《リーフ》のパワーも4000から3000に下げられた。また、ライバルとなる他のカードのスペックも、古の時代のそれに比べれば多くのものが高くなっている。

ただ、それだけでは不安だったのだろうか。更なる保険として、遥か未来のとあるカードも収録された。

その名も《傀儡将ボルギーズ》。

デュエマで2018年に登場したカードの調整版であり、第1弾の《二角の超人》や《光輪の精霊 ピカリエ》などと同様、環境のバランスを調整するために未来から採用されたのが明らかなカード。

当時のカードプールにおいてはかなり高めの単体性能であり、パワー3000の《リーフ》は除去の対象になるだけでなく、その後の攻撃もしにくくなる。

《リーフ》へのメタ意識を強く感じさせられる、殺意の高いカードだった。

《ボルギーズ》はコントロールデッキの多くで採用されるようになったが、このカードを無理なく採用できる、あるデッキが2弾環境中期に一気に流行し、環境の覇権を取る。

【青黒バロム】である。

「一強デッキ」の君臨

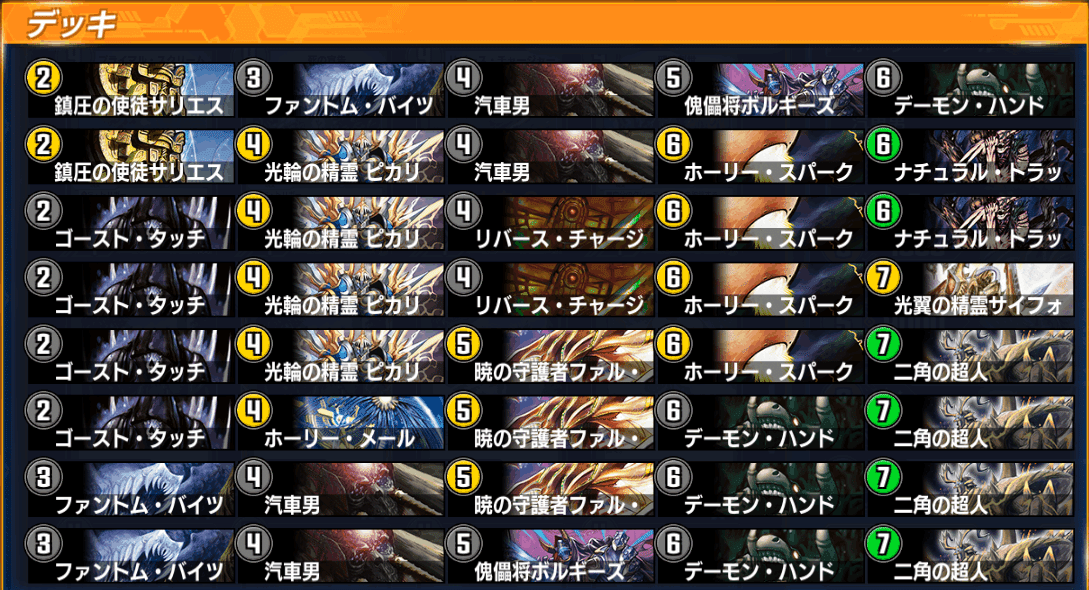

上が【青黒バロム】の構築の一例。序盤は軽量除去やハンデス、ブロッカーで相手に主導権を渡さず、《飛行男》+《デスモーリー》のコンボも絡めながら着実にアドバンテージを稼ぐ。

中盤以降は《アクアン》でリソース回復しながら盤面にクリーチャーを展開し、機があれば《クエイクス》で大量ハンデス。最後は《バロム》を着地させて相手のクリーチャーを殲滅し、勝負あり。

1弾環境では不遇だった《バロム》が、一気にトップティアへと躍進した。

【リーフ】系統のビートダウンデッキは前述のように《ボルギーズ》が刺さる。

また、【リーフ】は基本的にリソースで戦う側面が強く、素早くリーサルを決めるタイプのデッキでは無い。トリガーの枚数も決して少なくはなく、《バロム》の着地前に勝負を決めるのは非常に困難だった。

その他のコントロールデッキも、光系統の種族デッキでは《バロム》に全て吹き飛ばされてしまうため、基本的に不利対面。

じっくりと優位な盤面を築いていく1弾環境出身の【二角コン】なども、《バロム》の前では似たような状況に陥る。

結果、明確に不利となる対面がほとんど無い【青黒バロム】は一気に流行。それまでいくつかのデッキが互いに牽制し合い、同程度の強さを持って推移していたデュエプレで初めて「環境一強」と呼べる存在になったのがこのデッキであり、2020年3月の「バジュラカップ」は「いかにして【青黒バロム】に対抗するか」という戦いに移行していくことになった。

2020年 3月31日 21時

ここで、時計の針を2020年3月31日21:00に進めてみよう。バジュラカップの最終日残り3時間、2弾環境の覇者を決める最後の舞台である。

ここに至るまでも紆余曲折があったはずだが、その時点で1位にいたのはお小遣い制さん (R1776) 。既にそのレートは過去3シーズンの優勝者のいずれのレートよりも高くなっている。

お小遣い制さんは初期デュエプレの超強豪の一角で、少し先の話にはなるが、この次の「カチュアカップ」で最終1位を獲得しているほか、第1回公式大会でもベスト4という実績を残している。

またその一方で、ランクマッチ優勝の経験がありながらSNSに一切姿を現さなかった非常にミステリアスなプレイヤーとしても知られる。引退されて久しいものの、今でもデュエプレ懐古勢からは定期的に名前の挙がる方である。

2位に位置していたのがハマチさん (R1773) 。3位以下のプレイヤーとは40以上のレート差があり、高レート帯での1敗の重さや残された時間の少なさからすると、この2人に優勝争いは絞られたように見える。

最終1位争いでは、独特の駆け引きが見られる。

ギリギリまで相手より僅かに低いレートを維持し、残り時間が少なくなったところで追い抜こうとするプレイング。相手より1勝分だけ高いレートを維持し、競っている相手が先に負けてレートを落とすのを待つプレイング。一気にレートを上げて相手の戦意喪失を狙うプレイング。

プレイヤーによって戦い方は様々である。

この時、ハマチさんがどのような戦略を取ったのかは、厳密には分からない。ただ、21:30過ぎにはレートを1787 (+14) まで上げて首位に立ち、お小遣い制さん (R1776) とのレート差を11、2~3勝差にまで広げている。

お小遣い制さんもこれに負けまいとランクマッチに潜るものの、ハマチさんには及ばなかった。22:30頃、R1760まで落としたところで白旗を挙げている。

では、あの男はどうだろうか。

「名前を触れてはいけないあの某プレイヤー」から、今や「公式と懇ろの仲」にまでになった、アルカディアスカップ1位の男・ささぼーさんである。

21:00時点では、R1732で1位とR44差の4位にいた。その後も奇跡の逆転優勝に向けてランクマッチを回し続けている。

今でこそランクマッチでガチる姿はあまり見られなくなったが、この頃のささぼーさんはガチプレイヤー中のガチプレイヤーであり、シーズン終了間際に必ず一度は上位に食い込んでいたものである。

ささぼーさんのプレイングスタイルとして、「1位以外に価値は無い」というものが挙げられる。

ランクマッチ最終日では、1位奪還の目が薄いと見れば、現状の順位の維持に努めるプレイヤーが多い。

実際、1位以外に価値は無いなんてことは全くないし、最終100位に入れれば十分満足できる筆者のようなプレイヤーからしたら、リスクを背負って最終1位に迫るようなところまでレートを上げているプレイヤーはそれだけで尊敬である。状況に応じて、ある程度の順位でステイするのは当然の戦術であるが、ただ、そうした思考とはまた違う、とにかく1位だけを目指して戦うささぼーさんの姿には一種の爽快感があった。

しかし、結論から言えば、残り3時間でささぼーさんが1位争いに絡むことはできなかった。ギリギリまで潜り続けたものの、最高レートは1741。最終的にはR1684の15位でバジュラカップを終えている。

最後の戦い

後にカチュアカップで1位を取るミステリアスプレイヤーも、アルカディアスカップ1位の公式お兄さんも、ハマチさんには届かなかった。ただ、ここから激闘を繰り広げるプレイヤーが、まだ残っていた。

ボルメテウスカップ1位、アルカディアスカップ3位、バロムカップ3位。初期デュエプレで間違いなく最強のプレイヤーだった男。

takiさんである。

21:00時点では、takiさんはR1732で3位に位置し、当時1位のお小遣い制さん (R1776) とは44のレート差があった。

筆者の経験の遥か外にあるため詳しいところは分からないが、これくらいの高レートになると、1勝で得られるレートは良くて6程度で、4しか上がらないことも珍しくはないだろう。44というレート差は9勝差くらいにあたるだろうし、しかも1敗すれば2勝してもチャラにできるか怪しい。逆転を狙うには、それこそ1敗もしないくらいの気迫が必要となる。

しかし、takiさんは諦めない。

1時間半後の22:30頃にはR1764 (+32) まで上げ、2位に転落していたお小遣い制さん (R1760) を追い抜く。次のターゲットは代わって1位に入ったハマチさん (R1787) である。

23:00にはR1779 (+15) 。

23:15にはR1785 (+6) 。

遥か先に位置していた1位の座まで、後1勝のところまで詰め寄る。

ハマチさんはこの間ランクマッチに潜ることなく、takiさんの動向を見守る。

デュエプレ、デュエマというゲームは、強いプレイヤーが必ず勝つというものではない。どんなに上手いプレイヤーでも、負けるときはあっさりと負けてしまう。takiさんの勢いも、きっといつかは止まるはずだ。

しかし、勝利の女神はtakiさんに微笑み続ける。

23:18頃、takiさんが勝利を挙げ、遂にハマチさんを追い抜いた。圧倒的劣勢からの逆転劇である。

シーズン終了まで、残り約40分。ハマチさんも再び戦場に赴かざるを得なくなった。

片方が勝つと、もう片方も勝つ。両者の実力の高さ故か、勝利の女神の躊躇い故か。一進一退の攻防が続き、残り時間だけがじりじりと削られていく。

1位の座が両者の間で入れ替わること、計6回。23:52頃、遂にハマチさんのレートは史上初の1800台 (R1801) に達し、takiさんは史上2位のR1799で後を追う。

残された時間は8分ほど。

あと1試合で、決着がつく。

最も美しいデッキ

バジュラカップ優勝者は、R1801のハマチさん。takiさんは最後の1戦で敗れ、18連勝を記録する追い上げも実らずR1787の2位となった。

当時のtakiさんのツイートによれば、最後の1戦はシーズン残り時間の影響で前のめりなプレイングを選択せざるを得なかったそうである。勝利の女神は、最後の最後でハマチさんに微笑んだ。

ハマチさんは、後に最終1位になるプレイヤーや、既にその経験があるプレイヤー達に競り勝って史上初のR1800台を叩き出す、この上ない価値ある優勝。この後、比較的早い段階でデュエプレからは距離を置かれるようになったが、バジュラカップでの実績は2年以上の時が経っても尚、色褪せるものではない。

また、takiさんも1位→3位→3位→2位と、デュエプレリリース後4シーズン連続でメダリストになるという恐ろしい安定感を披露した。とかく運の絡むこのゲームにおいて、ここまで安定した成績を残すというのはにわかには信じがたいことである。

そして、このお二人がともに最後に使用していたのが、2弾環境の結論とも言えるあのデッキ。

【ドロマーリーフ】である。

それまでの【リーフ】は、赤青や青緑、青白で組まれていた。ただ、黒を混ぜるというのは、それまでになかった全く新しい発想である。

コントロールに強い《ペトローバ》が入る【青白リーフ】を使うのは解る。だが、そこに黒を加え、更にコントロールデッキにしか入らないはずの《汽車男》を採用するというのは尋常ではない発想力である。しかも、それでいて青はきちんと24枚確保し、《リーフ》の最速着地の妨げにならないよう構築されている。

幾つもの壁を乗り越えなければこの構築には至らないはずで、最初にこのデッキを考案された方には敬服の至りである。

このデッキのカギとなっているのが正に《汽車男》。

初期のデュエプレでは、S・トリガーの評価が非常に高かった。早めのビートダウンデッキでも14枚くらいトリガーを入れるのはごく普通であったし、また、そうしなければなかなか安定して勝てなかったのである。

だから、トリガー持ちの《汽車男》も、それだけで強かった。当時はマッドネスも無かったので、《汽車男》はいつも確実なアドバンテージを稼いでくれるカードである。

また、《アクアン》を採用しているとはいえ、試合が長引くと当時のコントロールデッキはリソースがカツカツになることが多かった。

1~2枚の手札を大事に抱えているところに飛んでくる《汽車男》は非常に強い。《汽車男》のケアなど考えもしなかった対戦相手も当時は多かっただろうから、相手の思惑を崩すカードとしても効果的だった。

加えて、《汽車男》は【青黒バロム】に対して唯一無二の性能を発揮する。

《汽車男》は《バロム》に破壊されない。パワー1000のクリーチャーが場に残るだけだが、「《バロム》を出されてもクリーチャーが残せる」というアドバンテージを得たことは大きく、【青黒バロム】に対する明確な優位を確立できたのである。これが、このデッキをトップティアに押し上げた最大の要因と言えるだろう。

【ドロマーリーフ】は、その構築の斬新さもさることながら、デビューの仕方も鮮烈だった。

ハマチさんやtakiさん含め、バジュラカップで結果を残したプレイヤーのうち、少なくない方が【ドロマーリーフ】を使用していた。しかし、その他の(筆者を含む)多くのユーザーはというと、そんなデッキがあることを露ほども知らなかったのである。

バジュラカップ終了後に公開されたデッキリスト群を見て驚いたプレイヤーは少なくなかっただろうし、そのリストの美しさに魅了されたプレイヤーもまた、筆者だけではなかったはずである。

デュエプレの長い歴史において、誰も考えたことのないようなデッキが突如考案されて広まることは何度かあった。だが、ここまで鮮烈な台頭を見せたデッキは、【ドロマーリーフ】以外に果たして存在しただろうか。

上位陣の間で密かに広まり、一気に環境をひっくり返す、峻烈なデビュー。幾つもの発想の転換の末生み出されたであろうデッキリスト。それでいて、一切の無駄を感じさせないシンプルな構築。

【ドロマーリーフ】は今もなお、筆者の中で「最も美しいデッキリスト」の座を独占して譲らないでいる。

記録

記録上、R1720以上に1回でも達していた方を載せている。

上の図が、最終3時間のレートの推移。激戦の跡が見て取れる。

先にも書いたように、ハマチさんのR1800超えは史上初。

また、ランクマッチがNDとADに分かれるまでの計12シーズンのうち、R1800超えが達成されたのは、このシーズンと、3人のプレイヤーが1800超えを果たした超ハイレベルなシーズン「ドルゲーザカップ」(2020年7月)の2回のみである。

環境デッキ集

ここからは、環境に存在した各デッキについて記載する。

なるべく当時の環境での立ち位置や各対面の有利不利、構築の種類などを記載するようにしているが、2年以上昔の話であることに加え、筆者が一度も使ったことのないデッキも含まれるため、誤りが含まれる可能性があることはご了承いただきたい。

【ドロマーイニシエート】

第2弾の《クラウゼ・バルキューラ》を中心とし、イニシエートで固めたデッキ。2弾環境最初期から注目を集めたが、そこでも「そこそこのTier1」くらいの評価だった。

【二角コン】や【ボルコン】などの対抗馬もその後続々と登場し、そこに追い打ちをかけたのが【青黒バロム】の台頭。これによって立場が一気に苦しくなった。

《ペトローバ》 + 《スパーク》という2弾環境最強のコンボを有してはいるのだが、いかんせんビートダウンプランを取れないガチガチのコントロールデッキ。【青黒バロム】に不利とあっては少し厳しいものがあったか。

【ガーディアン】

・【ドロマーガーディアン】

【ドロマーイニシ】と同じく、第2弾リリース直後から注目を集めたデッキの一つ。しかし、《グレナ・ビューレ》の性能があまりコントロールと噛み合っていないことや、脇を固めるウィニー達のカードパワーがさして高くないこともあって、割と早い段階でメタゲームからは脱落した。

そんな種族が、再び環境で戦えるようになるというのだから分からないものである。

・【青白ガーディアン】

ドロマー型とは異なり、黒を抜いてビートダウンに寄せた構築。《アクアン》と《アクア・ハルカス》が同居する、自由な発想のデッキである。

【青黒バロム】最盛期に対抗策の一案として一部で注目され、takiさんも【ドロマーリーフ】を使い出すまではこのデッキを使用されていた。

ただし、【青黒バロム】に明確に有利とはいかず、この時点では【ドロマーリーフ】の後塵を拝している。

このデッキが再度注目されたのは、3弾環境も間近に迫ってきた、カチュアカップの中盤頃。

《グレナ・ビューレ》の8500というパワーが《ペトローバ》でウィニーを強化するデッキ全般に強く、S・トリガーメタ効果も優秀。流行デッキの一つとなり、Tier1格にまでのし上がった。

構築については《マグリス》の部分が自由枠で、《ジル・ワーカ》《予言者コロン》《光輪の精霊 ピカリエ》なども採用候補。また、ドローソースを《リーフ》に頼る構築も存在した。

なお、《雷鳴の守護者ミスト・リエス》は、《スパーク》が猛威を振るっている状況下ではまず採用されなかった。殿堂入り経験者なのに……。

【ドロマーアルカディアス】

エンジェル・コマンドを軸にしたコントロールデッキ。デッキ自体は1弾環境の頃から存在したが、《アクアン》や《アールフリート》を獲得したことで強化された。《ペトローバ》は基本的に採用されない。

S・トリガーの枚数が非常に多く、速攻デッキや【赤青リーフ】に強い。当初はTier1と言える活躍をしていたが、《レベリオン・クワキリ》や《二角の超人》を駆使するデッキには不利が付き、【青黒バロム】もキツい。【ドロマーイニシ】同様、次第に立ち位置が苦しくなっていったイメージの強いデッキである。

【リーフ】

デッキの種類が非常に多い。ここまでいろいろな組まれ方をしたカードは、他には3弾環境のナーフ前《ダイヤモンド・ブリザード》くらいだろう。

・【赤青リーフ】

最初に登場したデッキタイプ。みんなだいすき《凶戦士ブレイズ・クロー》を採用するかは悩ましいところで、どちらの構築も存在していた。稀に《スパーク》などがタッチで入ることもある。

速攻寄りのデッキであるためコントロールデッキには不利が付きがちであり、環境の変化によって評価の変わるデッキである。

・【青単リーフ】

こちらも初期から存在していたデッキタイプ。デッキリストはdottoさんが「バロムカップ」で5位を取った際の構築を引用させていただいている。

決して弱いデッキではなかったが、環境の変遷もあってか、あまり使用率は伸びなかった印象がある。

・【青緑リーフ】

環境にコントロールデッキが台頭してきたことでシェアが伸びたデッキ。【クワキリーフ】とも。

《クワキリ》や《シェル・キャノン》などのパワーの高いクリーチャーでビートダウンしていく。

白をタッチで入れている構築がやや多めだが、《二角の超人》を入れてより長期戦に強くする構築、《スナイプ・モスキート》を入れて前に寄せる構築、《青銅の鎧》や《大勇者「ふたつ牙」》を採用してビーストフォークを併用する型など、構築の幅が広いデッキでもあった。

成立後はほぼ安定してTier1に近いポジションに位置したが、ビートダウン色の強いこのデッキでも【青黒バロム】には不利が付いたほど、当時の【青黒バロム】は強かった。

・【青白リーフ】

【青黒バロム】を筆頭としたコントロールデッキの隆盛に対抗すべく、バジュラカップ後半に使用率が伸びたデッキ。《ペトローバ》が対コントロールに強く、そこから《スパーク》で相手の盤面を壊滅させるのは2弾環境お馴染みの光景。

【青黒バロム】とも互角に戦えるようになり、【青緑リーフ】のようなビートダウンデッキにはやや不利だったが、環境での立ち位置は概ね良かったと言える。

上に示したのは「サイバー」を持つクリーチャーを積んで《マーチング・スプライト》のバリューを最大限上げる構築だが、代わりに《アクア・ガード》や《アクア・ハルカス》、《クリスタル・パラディン》などを採用してリキッド・ピープルを併用する構築も一般的。

また、白の枠にガーディアンを入れると【青白ガーディアン】のリーフ型になるし、イニシエートを入れる構築もあった。構築の幅の広さは【青緑】以上かもしれない。

・【トリーヴァリーフ】

【青緑】と【青白】を融合させたようなデッキ。【青白】の台頭とほぼ同時に生まれた型だっただろうか。環境の主流にはならなかったが、いろいろな動きができるので個人的には2弾環境で一番好きなデッキだった。

採用できるカードが多く、使用率も低かったため、あまりテンプレのような構築は存在しない。上に示したリストは筆者が使っていたものだが、《二角の超人》を採用する型の方が多かったと思われる。

(ちなみに、当時は《マーチング・スプライト》を1枚しか持っていなかったので、その枠を《スパイラル・スライダー》で代用していた。)

・【ドロマーリーフ】

バジュラカップ最終盤に彗星の如く現れて覇権を奪い取ったデッキ。このデッキの強さや美しさについては前述した通りである。

ただ、このデッキの強さが知れ渡った後も、意外とこのデッキの使用率はそこまで伸びなかった。他の【リーフ】とは異なる独特なプレイングが求められる難しさもあったと思うが、やはり《マーチング・スプライト》の生成に抵抗を覚えたプレイヤーは多かっただろう。デッキの強さが知れ渡ったのがバジュラカップの終了後であり、筆者を含め、3弾環境に向けて資産を温存しようと考えるプレイヤーは少なくなかった。【青白リーフ】にも同様のことが言える。

・【ラッカリーフ】

2弾環境の《リーフ》の流行の歴史については「赤青→青緑→青白→ドロマー」という変遷で概ね語ることができるのだが、その後にもう一つデッキタイプが登場したことまで覚えているプレイヤーは意外と少ないかもしれない。【ラッカリーフ】である。

最大の特徴は《クエイク・ゲート》が採用されていること。《ペトローバ》入りのデッキが増え、どちらが先に《スパーク》を打てるかの「スパークゲー」が加速したため、確実に先手を取れる《クエイク・ゲート》がメタカードとして注目されたのである。

《ペトローバ》入りデッキのミラーマッチには強くなったものの、事故率が高まったことで他のデッキに対してはやや苦しくなり、弱くはないがめちゃくちゃ強いというわけでもなかった。

また、バジュラカップ終了後に生まれたデッキであるため、ランクマッチでの実績は無い。歴史に名を刻むことのできなかった悲しきデッキである。

【青黒バロム】

2弾環境中期に、環境の中心にどっしりと居座って動かなかったデッキ。様々なアプローチが試みられたが、その地位は非常に固かった。バジュラカップ最終盤の【ドロマーリーフ】の躍進によって「最強」の座からは降ろされたが、それが無ければ2弾環境の「結論」はこのデッキになっていただろう。

デッキの完成度は非常に高く、40枚のカードほとんどが相互にシナジーを形成している。《エナジー・ライト》や《ブレイン・チャージャー》など青を足す構築もあったが、概ね上に示したリストが結論構築に近いと思われる。

なお、2マナ圏は《デスモーリー》や《クエイクス》とのシナジーで《飛行男》を採用するのが一般的だが、《ゴースト・タッチ》の方が良いとする見解もあった。ハンデスを的確なタイミングで打てるのを重視する、一部のコントロールが巧い人が《タッチ》支持派だったイメージがある。

【ボルコン】

1弾環境出身の環境デッキ。各種チャージャー呪文や《サウザンド・スピア》が収録されたことで強化された。

1弾環境では赤青黒(クローシス)・赤白黒(デイガ)・緑抜き4色の3通りがあったが、2弾環境ではほぼクローシスで統一された。

(ちなみに、1弾環境の【ボルコン】は「クローシス→デイガ→緑抜き4色→デイガ→デイガか緑抜き4色→どれでも良いんじゃね」というような、かなり複雑な流行の変化があった。合っているかもよく分からない。)

速攻デッキに強くビートダウンデッキに弱いのは1弾環境の頃と変わらないが、【青黒バロム】に抵抗できる可能性のある数少ないデッキではあっただろうか。環境での立ち位置は1弾環境の頃よりは悪くなり、概ねTier2程度。

この後もいくつか紹介するが、《アクアン》《ペトローバ》《リーフ》いずれの恩恵も受けなかったデッキは皆苦戦を強いられている。

【二角コン】

1弾環境でささぼーさんが生み出してアルカディアスカップ1位を獲ったデッキ。それまでは誰も使っていなかったデッキだったが、そこから一気に流行した。

第2弾収録後もあまりデッキは強化されていないのだが、単純にデッキとして強かったため2弾環境初期もTier1で活躍した。

ただ、【青黒バロム】の出現は痛かった。このデッキだけはどうにも不利であり、環境での立ち位置が非常に悪くなったのである。結果、使用率もだんだん下がっていき、Tier1からの陥落を余儀なくされた。

【青黒バロム】は、ありとあらゆるデッキの活躍の目を摘んだ罪深いデッキでもあったのである。

【赤青速攻】・【ラッカ速攻】

1弾環境ではTier1だったが、【リーフ】の活躍で影が薄くなってしまったデッキ。

「2弾環境では戦えなかったデッキ」とみなす人も多いかもしれないが、バジュラカップの1つ前、初の2弾環境で争われた「バロムカップ」の優勝はスローワさんの【赤青速攻】(《ミラージュ・マーメイド》不採用型)。なかなかどうして強いのである。

第2弾が収録されたのが2020年2月27日であり、2弾環境で戦える期間は3日ほどに限られていたが、2弾環境でも戦えることを示して見事1位を獲っている。この辺りの経緯は、スローワさんの当時のブログ『デュエルマスターズプレイス バロムカップ1位達成について』に詳しい。

ただ、環境にコントロールが増えるとこのデッキはなかなかキツかった。特に、《リーフ》メタの《ボルギーズ》は、パワー3000ラインの比重が高いこのデッキにも突き刺さるのである。この辺りは思わぬとばっちりを食った形と言えるだろう。

【シータビート】・【青緑ビート】

(デッキリスト略)

《二角の超人》や《ツインキャノン・ワイバーン》でビートダウンしていく【シータビート】も、1弾環境ではTier1だったデッキ。

2弾環境においては、赤を採用するかどうか、「ペコミラ」を採用するかどうか、S・トリガーに何を積むか、どの程度マナブーストを採用するかなど、特に決まった構築は無かった印象。《ペトローバ》+《スパーク》の組み合わせの強さが知れ渡ると、白を加えて【トリーヴァビート】になったりもしていた。

《クワキリ》の収録などで強化されたが、他のデッキに勝る点があまり見られなかったからか、環境での影は薄い(愛好家の方ごめんなさい)。

一応、【青黒バロム】流行時にはコントロールに強いビートダウンとして多少注目されたりしていたし、環境でいくらかの使用率を保ったデッキタイプではあったはずである。

【赤緑速攻】

「リソース」や「守備」という概念を無視して速度に特化したデッキとして、環境に初めて姿を見せた。環境での立ち位置は一貫してTier2かTier3。

この手のデッキの宿命として、コントロールデッキが台頭するととたんに勝てなくなる。【青黒バロム】が隆盛を極めていた頃は環境の隅でじっとしていた気がする。

ただ、バジュラカップ初期にはこのデッキが瞬間1位を取ったりもしている。《シェル・キャノン》と《突然の超人》 (!?) を計8枚積んだ、カウンター色の強い構築であった(参考:ヒラヒラさん『【デュエプレ】瞬間1位達成!赤緑速攻徹底解説!』、Flat-工房さん『【史上初公開】ランキング1位の最強デッキが実は無課金【デュエプレ】』)。

ちなみに筆者が初めて最終100位(バロムカップ47位)に残ったのはこのデッキだったのだが、その時はなぜか《青銅の鎧》が4枚入っていた。意外と構築の自由度が高いのがこのデッキの特長なのかもしれない。

【バジュラ】

(デッキリスト略)

前述したように、2弾環境不遇のデッキ。古の時代に比べると周囲のドラゴンも強化されてはいたのだが、結果を残すには至っていない。Tier3ないしファンデッキであった。

ただ、《バジュラ》というカード自体は、これをサブプランに置くなどして結果を残したプレイヤーが2~3弾環境で何人かいた。「全く結果を残せなかったSecカード」の汚名は何とか避けているのが救いである。

謝辞・参考資料

記事本文は以上。長い記事を最後までお読みいただき、感謝感激雨あられである。

2弾環境は前後の環境との関わりが薄く、ここの説明を軽く済まして「デュエプレ史」を語ったとしても、あまり支障のないような環境でもある。

ただ、2弾環境単体にスポットライトを当ててみれば、語られるべきネタの尽きない、とても面白い話題が展開できるはず。この記事を通して、2弾環境のそうした側面を少しでも読者の皆様に伝えられていれば幸いである。

以下は、この記事を書くに当たって参考にした記事等。これらの記録が豊富に遺されているからこそ、この記事を執筆することができたと言える。2弾環境への知見を更に深めたいという方は、これらの資料にも目を通してみてはいかがだろうか。

ゼンダマン3号さんによる、当時の上位ランカーの環境デッキ評価記事。環境の変遷が伺える

・【デュエプレ】バジュラカップ『環境デッキランキング(一週目)』

・【デュエプレ】バジュラカップ『環境デッキランキング(二週目)』

・【デュエプレ】バジュラカップ『環境デッキランキング(三週目)』

みすみさん(バジュラカップ4位ほか実績多数)による振り返り記事

・【デュエプレ】『バジュラカップ』メタゲームブレイクダウン【みすみ】

ハマチさんが所属していた「ヘルペンタゴン」さんによる、バジュラカップ終了後の【ドロマーリーフ】解説記事。ハマチさんのコメントも掲載されている

・【デュエプレ】ドロマーリーフ簡易プレイメモ

海月さんによる2弾環境振り返り記事

・デュエプレ環境振り返り(2弾)

デュエル・マスターズ Wiki のデュエプレ環境項目

・DMPP-01~DMPP-05環境 (デュエプレ)

ささぼーさんのバジュラカップ終了後の振り返り配信

・【デュエプレ】ささぼーのバジュラカップ反省会【デュエルマスターズプレイス】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?